逆境を希望に。『いま会い』作者が語る「発達障害は使命である」という理由【作家・市川拓司さんインタビュー】

ライター:発達ナビ編集部

Upload By 発達ナビ編集部

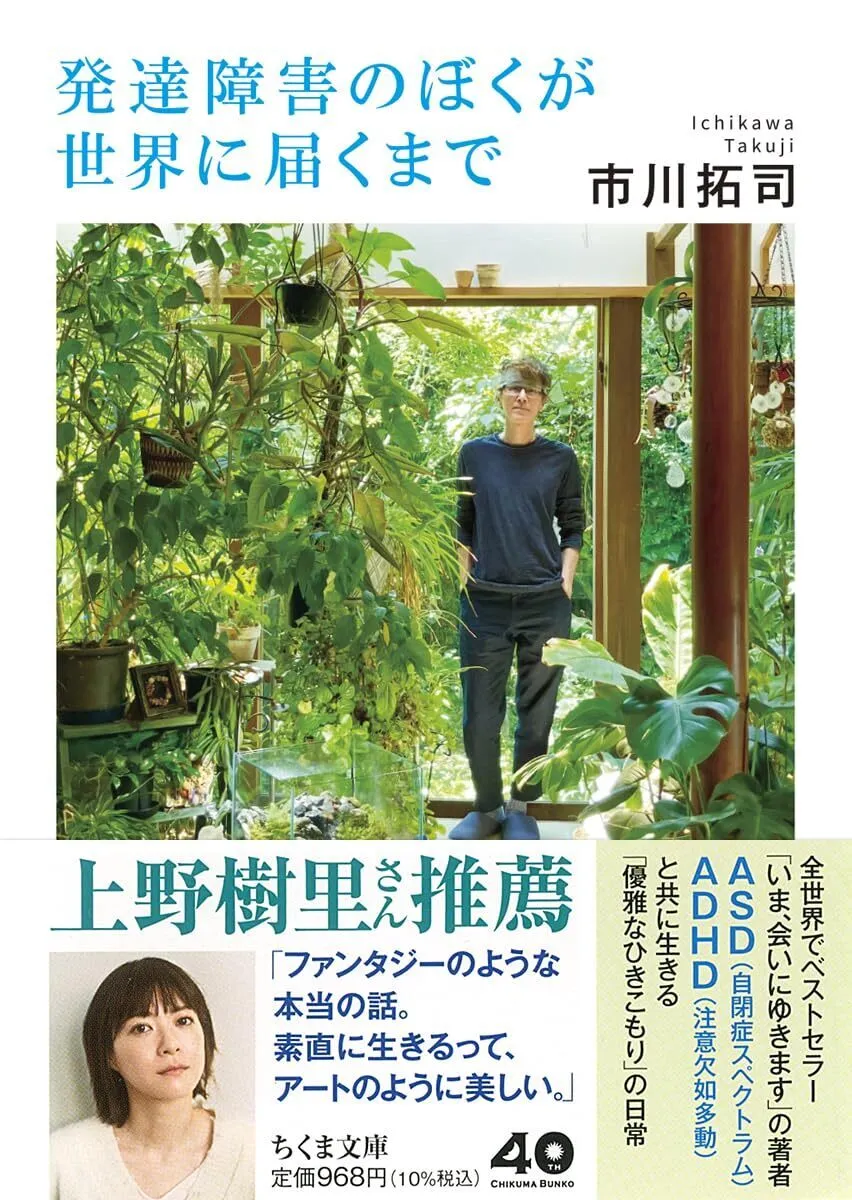

『いま、会いにゆきます』などで知られる作家・市川拓司さんが、新作エッセイ『発達障害のぼくが世界に届くまで』を上梓。今回のインタビューでは、当事者にしか知りえない感覚世界や発達障害による二次障害の日々、「世界の優しさの総和を増やしたい」と語る活動まで、発達ナビ読者にとっても希望となる言葉をお届けします。

脳の興奮がもたらす不思議な感覚世界

LITALICO発達ナビ・牟田暁子編集長(以下――)――本書では、市川さんのさまざまな日々の“感覚”についても触れています。深い森に入った時や、丹念に手入れをされている美しい水槽を前にした際の高揚感、一方で、寝起きに引き起こされる幻覚などもあるそうですね。

市川: いわゆる「要素性幻覚」といって、音が鳴るし光もあるし、それはそれは賑やかな世界です。起きている時がメインだけど、曖昧な時間帯に表れることが多いですね。子どもの頃からあったわけじゃなく、30歳過ぎに3回ほど42℃を超える高熱で入院したことが引き金となりました。脳の配線が若干変わってしまったのだと思うんですよね。その頃から、要素性幻覚の中の視覚、とにかく美しい、こんな感じのものが見えるんです(オブジェを指さして)。はっきり何とは言えないけれど、キラキラ輝く7色のオブジェが、手で掴めそうなところに浮かんでいるんだよね。

定番中の定番は、映画『マトリックス』に出てくる、光の粒が上から落ちてくる動的な動きです。それから幻聴で言えば、物が割れる音が多いと言われますが、僕の場合はオルゴールの刃をミュートして弾いたような、ああいう音がすごく多いんです。ガラスを叩くような音も聴こえます。今日も、皆さんがいらっしゃる前から収まりがつかないほど興奮がひどいのですが、そういう時はもう(幻覚を)見まくりです。あとは、感情発作。本の中にも「追想発作」のことを書きましたが、追想というよりは、むしろ感情発作だと思います。ノスタルジーに非常に感覚が似ているので、センチメンタルであるし、心地が良いんですよ。音がするほど、キュンキュンするんです。

――何か絵も浮かぶのですか?

市川: 感情発作なので絵はないです。結局何が起きているのかというと、てんかん発作なんだと思います。てんかん発作と言えば強直間代発作(いわゆる全身けいれんのこと)をイメージすることが多いと思いますが、てんかん発作にもいろいろあって、瞬間的に意識が飛ぶような小発作(全般発作の一種である欠神発作)もあるし、局所的にスパイク波が起きるような発作(焦点発作)もありますよね。僕の場合もおそらくそういう小発作が起きているんですよ。視覚野で小発作が起こればキラキラとした幻覚が見えるし、側頭葉(聴覚野)で小発作が起きれば音が聞こえるし、これが海馬の近くで起きたら懐かしい感情が沸き起こるのだろうと推測しています。

ちょうど今の時期(10月)のような季節の変わり目は、感情発作がすごいです。本にも、脳の興奮によって多幸感に包まれたり、この世の真理を掴みかけたような感覚に陥ることを「ゲダッちゃう」と書きましたけど、おそらくこの感覚に近いんじゃないかと思います。まあ錯覚なんでしょうけど、そういう感覚は確かにあるんですよ。じゃあその真理は何かと言われても分からないのだけど。

発達障害やその特性について、今までいろいろな情報を得ながら向き合ってきましたけど、そう簡単には治らない。まぁ、病気ではないですからね(笑)。

僕らはいろんなことに気づくというか、過敏な人も多い。でもこれは、例えば定型発達の人たちができないブレークスルーのためには必要な力なのかもしれないなとも考えているんです。そのコミュニティにとって、ある種の突破口となる考え方や感じ方ができる存在は、一定数必要でしょうと。

市川: いわゆる「要素性幻覚」といって、音が鳴るし光もあるし、それはそれは賑やかな世界です。起きている時がメインだけど、曖昧な時間帯に表れることが多いですね。子どもの頃からあったわけじゃなく、30歳過ぎに3回ほど42℃を超える高熱で入院したことが引き金となりました。脳の配線が若干変わってしまったのだと思うんですよね。その頃から、要素性幻覚の中の視覚、とにかく美しい、こんな感じのものが見えるんです(オブジェを指さして)。はっきり何とは言えないけれど、キラキラ輝く7色のオブジェが、手で掴めそうなところに浮かんでいるんだよね。

定番中の定番は、映画『マトリックス』に出てくる、光の粒が上から落ちてくる動的な動きです。それから幻聴で言えば、物が割れる音が多いと言われますが、僕の場合はオルゴールの刃をミュートして弾いたような、ああいう音がすごく多いんです。ガラスを叩くような音も聴こえます。今日も、皆さんがいらっしゃる前から収まりがつかないほど興奮がひどいのですが、そういう時はもう(幻覚を)見まくりです。あとは、感情発作。本の中にも「追想発作」のことを書きましたが、追想というよりは、むしろ感情発作だと思います。ノスタルジーに非常に感覚が似ているので、センチメンタルであるし、心地が良いんですよ。音がするほど、キュンキュンするんです。

――何か絵も浮かぶのですか?

市川: 感情発作なので絵はないです。結局何が起きているのかというと、てんかん発作なんだと思います。てんかん発作と言えば強直間代発作(いわゆる全身けいれんのこと)をイメージすることが多いと思いますが、てんかん発作にもいろいろあって、瞬間的に意識が飛ぶような小発作(全般発作の一種である欠神発作)もあるし、局所的にスパイク波が起きるような発作(焦点発作)もありますよね。僕の場合もおそらくそういう小発作が起きているんですよ。視覚野で小発作が起こればキラキラとした幻覚が見えるし、側頭葉(聴覚野)で小発作が起きれば音が聞こえるし、これが海馬の近くで起きたら懐かしい感情が沸き起こるのだろうと推測しています。

ちょうど今の時期(10月)のような季節の変わり目は、感情発作がすごいです。本にも、脳の興奮によって多幸感に包まれたり、この世の真理を掴みかけたような感覚に陥ることを「ゲダッちゃう」と書きましたけど、おそらくこの感覚に近いんじゃないかと思います。まあ錯覚なんでしょうけど、そういう感覚は確かにあるんですよ。じゃあその真理は何かと言われても分からないのだけど。

発達障害やその特性について、今までいろいろな情報を得ながら向き合ってきましたけど、そう簡単には治らない。まぁ、病気ではないですからね(笑)。

僕らはいろんなことに気づくというか、過敏な人も多い。でもこれは、例えば定型発達の人たちができないブレークスルーのためには必要な力なのかもしれないなとも考えているんです。そのコミュニティにとって、ある種の突破口となる考え方や感じ方ができる存在は、一定数必要でしょうと。

――ストレスフルな社会をブレークスルーする。そういう多様性が必要だということですね。

市川:そうです。宇宙ってよくできているなと思うんです。ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如多動症)の子どもが生まれてくるのは、やっぱりその存在が必要だからだと僕は思うわけです。やっぱり何かしら役割があるのではないかと。

牟田さんのお子さんは発語がないということでしたが、例えば発語できないお子さんは、10あるリソースのうち言葉を喋るリソースはゼロであっても、言葉にリソースを割かない分、脳の中では我々には及びもつかないようなことが起きているのかもしれない。言語化された社会だからその力を生かせないだけで、言語化される以前の社会であれば、そこもちゃんと汲み取れたかもしれないし。

僕みたいにエネルギーがあり余って教室で座っていられなかったような人間も、昔だったら完全にエクスプローラーじゃないですか。探索者としてどこまでも走っていって「あそこに水があるぞ!」とか。僕はキラキラ光るものがたまらなく好きで、光るものがあると喜ぶようにできているんですから(笑)完全に僕は水場を探すためのエクスプローラーとしての役割を持って生まれているなと思えます。

市川:そうです。宇宙ってよくできているなと思うんです。ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如多動症)の子どもが生まれてくるのは、やっぱりその存在が必要だからだと僕は思うわけです。やっぱり何かしら役割があるのではないかと。

牟田さんのお子さんは発語がないということでしたが、例えば発語できないお子さんは、10あるリソースのうち言葉を喋るリソースはゼロであっても、言葉にリソースを割かない分、脳の中では我々には及びもつかないようなことが起きているのかもしれない。言語化された社会だからその力を生かせないだけで、言語化される以前の社会であれば、そこもちゃんと汲み取れたかもしれないし。

僕みたいにエネルギーがあり余って教室で座っていられなかったような人間も、昔だったら完全にエクスプローラーじゃないですか。探索者としてどこまでも走っていって「あそこに水があるぞ!」とか。僕はキラキラ光るものがたまらなく好きで、光るものがあると喜ぶようにできているんですから(笑)完全に僕は水場を探すためのエクスプローラーとしての役割を持って生まれているなと思えます。

二次障害の日々――エネルギーを創作の原動力に変えて

――本書の中で市川さんが掲げていた、「世界の優しさの総和を増やしたい」というお考えも印象的でした。

市川:有名な神話とかにもあるけれど、何か弱い部分を持った人間が、実はこの世界を救済するという伝説が世界中にあって。自分は今の社会においてはマイノリティだけど、生きづらさを感じているからこそ、寄り添えるマインドがあると考えています。それが全世界のスタンダードになれるような、何か大きなイベントが起きれば、コロッと変わっていく気がするんですけどね。

中国での『いま会い』映画化もそうだけど、個人レベルでは相当頑張っていると思うんです。今年8月にやっと公開になって、中国での興行ランキングで5位を獲得し、嬉しいことにロングランも決まりました。5位といっても中国の場合は日本と比較して人口の分母が大きいので、日本で言うところの200万人以上の動員とかで(笑)。それだけの人たちに優しい気持ちになってもらえたのであれば、少しは使命を果たせているのかなと思います。

――同様に、市川さんが提唱する、物語を通して世界を真のサスティナブルな世界へ促す「国境なき作家団」の活動も、興味深いです。

市川:その活動は10年ぐらい続けています。誰かの記憶に残ってくれれば、徐々に実現に向けて近づいていくのかなとか。今朝も森の中をジョギングしながら、「自分がインフルエンサーになってソーシャルネットワークでバズらせれば、小説を出せるようになるかな」とか、戦略を考えていました(笑)。自分のマインドやメッセージを少しでも世の中に広めるためなら、何でもするぞと思うわけです。この本にも書いたけど、「悪魔のように狡猾に」。正攻法ですごく良い言葉を連ね続けても今の時代は見てもらえないから、自分の発言力を少しでも増やそうと。

もう1つには、集団欲求とも関係があるけど、人間はゴシップが好きなんですよ。匿名性のない、有名人ならなお良しと。僕も、本書ではそこをかなり意識して、自分を分析し、赤裸々に書いています(笑)。奥さんは恥らいの感覚があるので恥ずかしがっていますけど、僕はまったく気にならない。そうじゃなければ『いま会い』を出さないですからね(笑)。人が興味を持つことに自分を寄せて、それを武器にするというのはありだと思うんです。

――そして、どんどん世界を優しくしていける状況になったら良いですよね。

市川:こうやって取材をしてくださる皆さんも巻き込んでの話なのでね。「国境なき作家団」とか、「世界に優しさの総和を増やそう」みたいなのって、ミームになりうるじゃないですか。これがどんどん広がっていけば、何らかの影響力、少なくともカウンターとしては機能できるぐらいにはなるんじゃないかなと。正論で伝えるより、エンターテイメントの中でじわりと浸透していくほうが実は世の中を変える力があるんじゃないかとも思っています。誰かと対立したり、声高に主張するのではなくね。

市川:有名な神話とかにもあるけれど、何か弱い部分を持った人間が、実はこの世界を救済するという伝説が世界中にあって。自分は今の社会においてはマイノリティだけど、生きづらさを感じているからこそ、寄り添えるマインドがあると考えています。それが全世界のスタンダードになれるような、何か大きなイベントが起きれば、コロッと変わっていく気がするんですけどね。

中国での『いま会い』映画化もそうだけど、個人レベルでは相当頑張っていると思うんです。今年8月にやっと公開になって、中国での興行ランキングで5位を獲得し、嬉しいことにロングランも決まりました。5位といっても中国の場合は日本と比較して人口の分母が大きいので、日本で言うところの200万人以上の動員とかで(笑)。それだけの人たちに優しい気持ちになってもらえたのであれば、少しは使命を果たせているのかなと思います。

――同様に、市川さんが提唱する、物語を通して世界を真のサスティナブルな世界へ促す「国境なき作家団」の活動も、興味深いです。

市川:その活動は10年ぐらい続けています。誰かの記憶に残ってくれれば、徐々に実現に向けて近づいていくのかなとか。今朝も森の中をジョギングしながら、「自分がインフルエンサーになってソーシャルネットワークでバズらせれば、小説を出せるようになるかな」とか、戦略を考えていました(笑)。自分のマインドやメッセージを少しでも世の中に広めるためなら、何でもするぞと思うわけです。この本にも書いたけど、「悪魔のように狡猾に」。正攻法ですごく良い言葉を連ね続けても今の時代は見てもらえないから、自分の発言力を少しでも増やそうと。

もう1つには、集団欲求とも関係があるけど、人間はゴシップが好きなんですよ。匿名性のない、有名人ならなお良しと。僕も、本書ではそこをかなり意識して、自分を分析し、赤裸々に書いています(笑)。奥さんは恥らいの感覚があるので恥ずかしがっていますけど、僕はまったく気にならない。そうじゃなければ『いま会い』を出さないですからね(笑)。人が興味を持つことに自分を寄せて、それを武器にするというのはありだと思うんです。

――そして、どんどん世界を優しくしていける状況になったら良いですよね。

市川:こうやって取材をしてくださる皆さんも巻き込んでの話なのでね。「国境なき作家団」とか、「世界に優しさの総和を増やそう」みたいなのって、ミームになりうるじゃないですか。これがどんどん広がっていけば、何らかの影響力、少なくともカウンターとしては機能できるぐらいにはなるんじゃないかなと。正論で伝えるより、エンターテイメントの中でじわりと浸透していくほうが実は世の中を変える力があるんじゃないかとも思っています。誰かと対立したり、声高に主張するのではなくね。

――発達障害の二次障害として、パニック障害、強迫性障害(強迫症)、心身症などを発症されたことを記されていましたが、内容についてもう少し深くお伺いしたいです。今現在も症状に見舞われているのでしょうか。

市川:はい、症状はひどいですね。一番最初に二次障害が出たのは19歳くらいでしたが、子どもの頃から不安症(不安神経症)はありました。クラスメイトからは誰よりも大胆で勇気のある人間だと思われていたのでしょうけど、すごく怖がりで泣き虫でした。死ぬのも怖いし、死なないのも怖いという、とんでもないジレンマに陥って、6歳ぐらいの頃は眠れなくなってしまったんです。 元々、夜泣きをするような不眠症の子どもでしたが、家の柱時計がボーンと鳴った時、深夜0時半と1時のどっちだろう?と一生懸命考えていたのを覚えています。

発作的な障害は当時はまだなくて、ガチで起こしたのは19歳です。陸上の練習のし過ぎで倒れてしまい、その時は間違いなくパニック発作を起こしていて。その後はうつになり、自分の人生をとにかく悲観して、パニックのため家からは一歩も出られなかったですし、大学も半年ぐらい行けなかったんです。両親に頼りながら、庭の畑でもやって暮らそうと真面目に考えていましたね。

結構厄介だったのが、強迫性障害(強迫症)みたいな感じで、瞬きも呼吸も唾を飲むのも、自覚的になってしまったんですよ。今瞬きをした、呼吸が止まっているからしなければ、といった具合に1日中そればかり考えているものだから、気が狂いそうになりますよね。パニック発作と死の恐怖、動悸など、ありとあらゆる二次障害がいっぺんにやってきました。だけどね、僕は精神力が半端なく強いんですよ。動悸とパニックの恐怖に襲われながらも、自律神経の影響で出る身体の症状をなんとか精神力で説き伏せながら、無理くり外に出ていくわけです(笑)。電車は無理だからバイクに乗って、大学にまた通い始め、車の免許も取りました。

実業団選手としての夢は絶たれたものの、陸上選手がダメならジャーナリストになろうと、通信制の学校にも通い始めて。ただ、当時大手の新聞社はどこも色覚特性があると受けられなかったんですよね。僕は色覚に特性があるから、そこでまた未来が絶たれてしまい。僕と一緒にいても幸せになれないと思って、後の奥さんとなる彼女とは別れようと思い、バイクで日本一周を目指しました。でもこの頃は二次障害が一番ひどかった時で、1日家を離れるごとにパニックがひどくなってくるんですよ。大きな関門はまさに津軽海峡。一度渡ってしまうとなかなか帰れないから、ここはでかいぞと覚悟を決めて。フェリーの上ではね、佐野元春の「SOMEDAY」や中島みゆきの「時代」を歌って、自分を勇気づけました(笑)。結局、出発して帰ってくるまでに8キロ痩せました。

当時読んでいた本によると、「精神が強い人間は身体が負ける」そうなんです。精神が強い人間は無理しちゃうってことですよね。僕は結局、自律神経をやられて二次障害が悪化していくのだけど、完全に慢性化してしまいました。初期のエッセイにも書きましたが、診察券でトランプができるほど、いろんな病院を渡り歩いて、いわゆる病院難民みたいな感じにもなって。子どもが生まれる前ぐらいから鍼灸を受けるようになりました。奥さんの職場に鍼の先生が出張で来たので診てもらったら、僕にはめちゃくちゃ相性が良くて、身体がだいぶ楽になったんですよね。

精神科にかかったのはその後です。30代の頃、ひと夏に3回ぐらい入院するほどの高熱が次々襲ってきて。精神科という響きがどうしても僕の中では重くてね。そこで精神安定剤をもらったことで、当時50キロ台だった体重が72キロまで一気に太り、先鋭的な症状はなくなりました。胃腸障害や不眠といった一般の人でも訴えるような症状は続いたので、夫婦でいろいろな治療法を試しました。特に食の改善は効果的でした。だけど今は、逆流性食道炎がひどいです。脳というのはずる賢いというか、今まで経験したこともない新しい二次障害が次々とやってくるんです。逆流性食道炎も一昨年まではなかったですから。それから動悸、特に発作性上室頻拍と言われるものですね。心臓が急に200拍ぐらい脈拍を打ち始めるんです。それがここ数年ぐらいで起きています。朝起きると血圧が上手く働かなくなり動悸が起こる症状もありますし。

市川:はい、症状はひどいですね。一番最初に二次障害が出たのは19歳くらいでしたが、子どもの頃から不安症(不安神経症)はありました。クラスメイトからは誰よりも大胆で勇気のある人間だと思われていたのでしょうけど、すごく怖がりで泣き虫でした。死ぬのも怖いし、死なないのも怖いという、とんでもないジレンマに陥って、6歳ぐらいの頃は眠れなくなってしまったんです。 元々、夜泣きをするような不眠症の子どもでしたが、家の柱時計がボーンと鳴った時、深夜0時半と1時のどっちだろう?と一生懸命考えていたのを覚えています。

発作的な障害は当時はまだなくて、ガチで起こしたのは19歳です。陸上の練習のし過ぎで倒れてしまい、その時は間違いなくパニック発作を起こしていて。その後はうつになり、自分の人生をとにかく悲観して、パニックのため家からは一歩も出られなかったですし、大学も半年ぐらい行けなかったんです。両親に頼りながら、庭の畑でもやって暮らそうと真面目に考えていましたね。

結構厄介だったのが、強迫性障害(強迫症)みたいな感じで、瞬きも呼吸も唾を飲むのも、自覚的になってしまったんですよ。今瞬きをした、呼吸が止まっているからしなければ、といった具合に1日中そればかり考えているものだから、気が狂いそうになりますよね。パニック発作と死の恐怖、動悸など、ありとあらゆる二次障害がいっぺんにやってきました。だけどね、僕は精神力が半端なく強いんですよ。動悸とパニックの恐怖に襲われながらも、自律神経の影響で出る身体の症状をなんとか精神力で説き伏せながら、無理くり外に出ていくわけです(笑)。電車は無理だからバイクに乗って、大学にまた通い始め、車の免許も取りました。

実業団選手としての夢は絶たれたものの、陸上選手がダメならジャーナリストになろうと、通信制の学校にも通い始めて。ただ、当時大手の新聞社はどこも色覚特性があると受けられなかったんですよね。僕は色覚に特性があるから、そこでまた未来が絶たれてしまい。僕と一緒にいても幸せになれないと思って、後の奥さんとなる彼女とは別れようと思い、バイクで日本一周を目指しました。でもこの頃は二次障害が一番ひどかった時で、1日家を離れるごとにパニックがひどくなってくるんですよ。大きな関門はまさに津軽海峡。一度渡ってしまうとなかなか帰れないから、ここはでかいぞと覚悟を決めて。フェリーの上ではね、佐野元春の「SOMEDAY」や中島みゆきの「時代」を歌って、自分を勇気づけました(笑)。結局、出発して帰ってくるまでに8キロ痩せました。

当時読んでいた本によると、「精神が強い人間は身体が負ける」そうなんです。精神が強い人間は無理しちゃうってことですよね。僕は結局、自律神経をやられて二次障害が悪化していくのだけど、完全に慢性化してしまいました。初期のエッセイにも書きましたが、診察券でトランプができるほど、いろんな病院を渡り歩いて、いわゆる病院難民みたいな感じにもなって。子どもが生まれる前ぐらいから鍼灸を受けるようになりました。奥さんの職場に鍼の先生が出張で来たので診てもらったら、僕にはめちゃくちゃ相性が良くて、身体がだいぶ楽になったんですよね。

精神科にかかったのはその後です。30代の頃、ひと夏に3回ぐらい入院するほどの高熱が次々襲ってきて。精神科という響きがどうしても僕の中では重くてね。そこで精神安定剤をもらったことで、当時50キロ台だった体重が72キロまで一気に太り、先鋭的な症状はなくなりました。胃腸障害や不眠といった一般の人でも訴えるような症状は続いたので、夫婦でいろいろな治療法を試しました。特に食の改善は効果的でした。だけど今は、逆流性食道炎がひどいです。脳というのはずる賢いというか、今まで経験したこともない新しい二次障害が次々とやってくるんです。逆流性食道炎も一昨年まではなかったですから。それから動悸、特に発作性上室頻拍と言われるものですね。心臓が急に200拍ぐらい脈拍を打ち始めるんです。それがここ数年ぐらいで起きています。朝起きると血圧が上手く働かなくなり動悸が起こる症状もありますし。

よっぽどのメンタルの持ち主じゃなければ途中でへばっているでしょうけど、どことなく陽気に語れるのは、自分のメンタルが強いからだなとつくづく実感します。ユーモアとか朗らかさって、大事かもしれない。僕は自分のことを「発達障害の希望担当」みたいに言うんですよ。良いことだけをポジティブに言いまくるのだけど、これだけ大変だったけど成功した人の例があると、ちょっとは気持ちが励まされませんか。

――本書にもある「苦しみは幸運のクーポン券」という、逆境を希望に変える前向きなお言葉もそうですが、お子さんが思春期頃になると二次障害が出てきて、どうかかわればいいのか、どんな声掛けをしたらいいのかと悩む親御さんもいらっしゃいます。市川さんの考え方、捉え方はヒントになるのではないか、と思います。

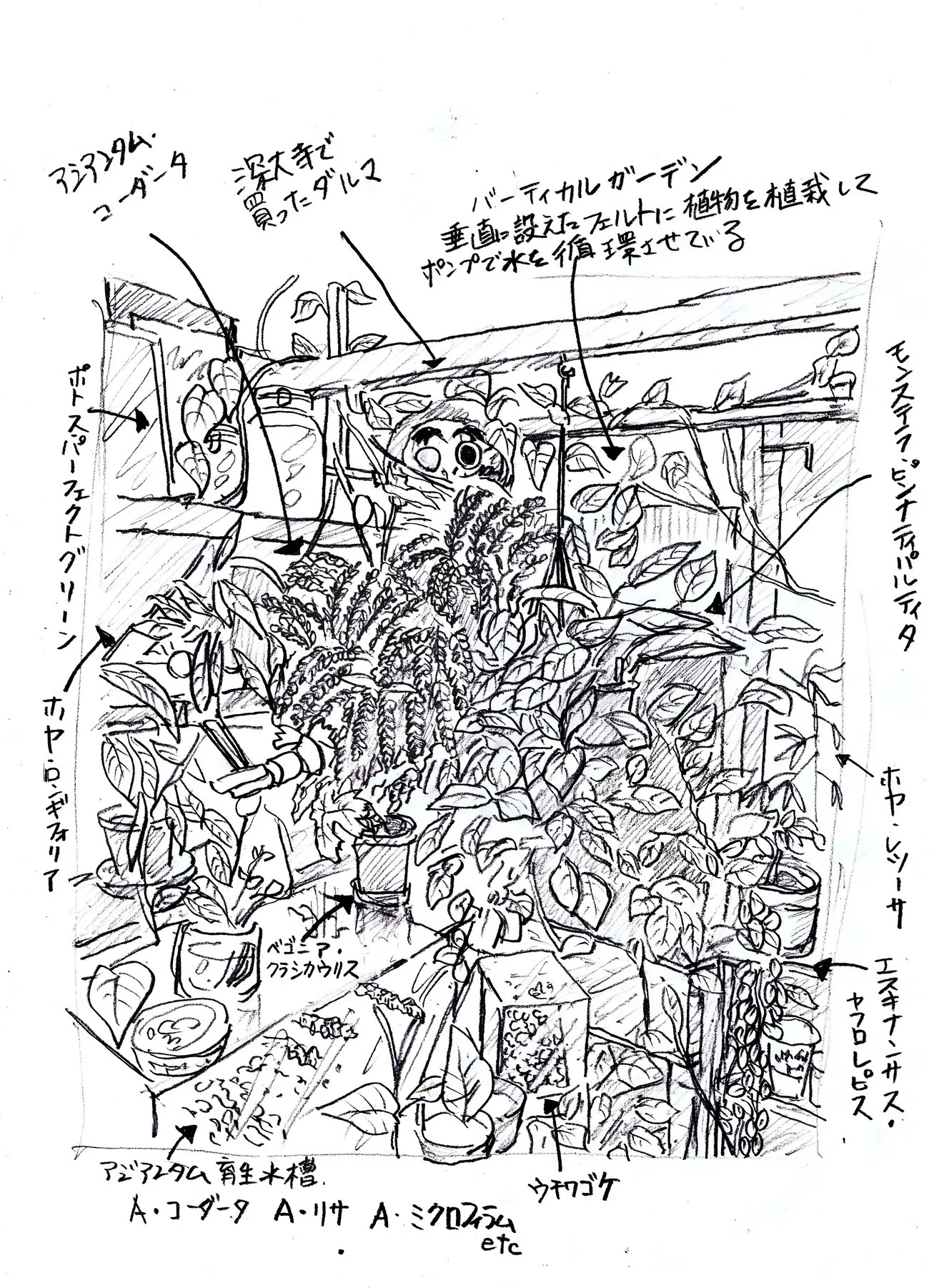

市川:先ほどの話に戻れば、自分を俯瞰しているからだと思います。やっぱり、どこか自分に言い聞かせる自己療法だから、「苦しみは幸運のクーポンだ」と言い聞かせる必要があって。夜中に動悸が起きたとしても「これを乗り越えれば、相当クーポンが溜まっているから次は良いことが起きるんじゃない?」なんて考えられたら最高じゃないですか。それから、僕にとっては、小説を書くのも水槽を手入れするのも植物の世話をするのも、すべて箱庭療法なんですよ。大きな箱庭療法を、僕はもう長年続けているんです。

――なるほど、このお部屋のグリーンも水槽も、そして小説もみんな、市川さんにとっての箱庭療法なのですね。

市川:そうなんですよ。絵を書くでも、小説を書くでも、植物を育てるでも良いのですが、自分の中にある不安、あるいは欲求を投影して、それを物に託す。僕が一番最初に小説を書き始めたのは、パニックを起こした時ですからね。奥さんが妊娠したことを聞いてパニクってしまって。自分ですらままならないのに親になれるのか?という恐怖に襲われ、どうしようと焦っていたら小説が書けちゃった(笑)。ただ、僕はホスト体質という自覚があるので、自分の作品で周りの人が驚いたり喜ぶのを見るのがすごく好きなんです。エネルギー過剰で止まらないけれど、悪いことには使わず人を喜ばすことに使いたいという、エンターテイナー体質なのかもしれません。

――本書にもある「苦しみは幸運のクーポン券」という、逆境を希望に変える前向きなお言葉もそうですが、お子さんが思春期頃になると二次障害が出てきて、どうかかわればいいのか、どんな声掛けをしたらいいのかと悩む親御さんもいらっしゃいます。市川さんの考え方、捉え方はヒントになるのではないか、と思います。

市川:先ほどの話に戻れば、自分を俯瞰しているからだと思います。やっぱり、どこか自分に言い聞かせる自己療法だから、「苦しみは幸運のクーポンだ」と言い聞かせる必要があって。夜中に動悸が起きたとしても「これを乗り越えれば、相当クーポンが溜まっているから次は良いことが起きるんじゃない?」なんて考えられたら最高じゃないですか。それから、僕にとっては、小説を書くのも水槽を手入れするのも植物の世話をするのも、すべて箱庭療法なんですよ。大きな箱庭療法を、僕はもう長年続けているんです。

――なるほど、このお部屋のグリーンも水槽も、そして小説もみんな、市川さんにとっての箱庭療法なのですね。

市川:そうなんですよ。絵を書くでも、小説を書くでも、植物を育てるでも良いのですが、自分の中にある不安、あるいは欲求を投影して、それを物に託す。僕が一番最初に小説を書き始めたのは、パニックを起こした時ですからね。奥さんが妊娠したことを聞いてパニクってしまって。自分ですらままならないのに親になれるのか?という恐怖に襲われ、どうしようと焦っていたら小説が書けちゃった(笑)。ただ、僕はホスト体質という自覚があるので、自分の作品で周りの人が驚いたり喜ぶのを見るのがすごく好きなんです。エネルギー過剰で止まらないけれど、悪いことには使わず人を喜ばすことに使いたいという、エンターテイナー体質なのかもしれません。

――二次障害があるというと、そのためにパワーがダウンするように思っていました。市川さんの場合は、エネルギーを補充するというより、逆にどう発散させるか?という感覚なのでしょうか。

市川:僕は江戸っ子なので「宵越しのカロリー(金)は持たねぇんだ」っていう(笑)、その日に摂取したカロリーはその日のうちに使い切る、そういう感覚ですね。もちろん無意識ですが、夜までエネルギーが余っていたら、大体は寝る直前までスリッパをはいたまま家中をつま先立ちで走り回っています。

二次障害との付き合いは苦労もありますが――60歳を過ぎてなお自分の壮大な想いがあり、そこに向けてある程度の進歩や手ごたえを感じられているので、振り返ればすごく幸せな人生だと思います。学校の教室でじっと座っていられず、「学校始まって以来の問題児だ」と言われ続けたからこそ、今の人生は信じられないんですよね。勉強もできて、良い高校に行って良い大学に行って、20代のうちに何かの賞を獲る作家になっていたなら、たぶん今の僕の感覚はないと思うんです。39歳頃までは、どちらかと言えば底辺をずっとウロウロしていた人間だから、余計ありがたさみたいなものを感じます。(本書の解説を書いてくれた)品川裕香さんからも「自分の居場所を見つけられて良かった」と言われたけど、そのぐらい通常は厳しいと思う。定型発達の人たちもまた(今歩んでいるのとは)もうちょっと違う人生を生きられたらなんて思い描きながら毎日を過ごすのでしょうけど、そこを遥かに超えるシナリオの中を僕は今歩んでいられていますから。それは結局、本の冒頭にもありますが、僕には突き抜けた発達障害があるからだろうと。個性じゃ負けないぜってね。

市川:僕は江戸っ子なので「宵越しのカロリー(金)は持たねぇんだ」っていう(笑)、その日に摂取したカロリーはその日のうちに使い切る、そういう感覚ですね。もちろん無意識ですが、夜までエネルギーが余っていたら、大体は寝る直前までスリッパをはいたまま家中をつま先立ちで走り回っています。

二次障害との付き合いは苦労もありますが――60歳を過ぎてなお自分の壮大な想いがあり、そこに向けてある程度の進歩や手ごたえを感じられているので、振り返ればすごく幸せな人生だと思います。学校の教室でじっと座っていられず、「学校始まって以来の問題児だ」と言われ続けたからこそ、今の人生は信じられないんですよね。勉強もできて、良い高校に行って良い大学に行って、20代のうちに何かの賞を獲る作家になっていたなら、たぶん今の僕の感覚はないと思うんです。39歳頃までは、どちらかと言えば底辺をずっとウロウロしていた人間だから、余計ありがたさみたいなものを感じます。(本書の解説を書いてくれた)品川裕香さんからも「自分の居場所を見つけられて良かった」と言われたけど、そのぐらい通常は厳しいと思う。定型発達の人たちもまた(今歩んでいるのとは)もうちょっと違う人生を生きられたらなんて思い描きながら毎日を過ごすのでしょうけど、そこを遥かに超えるシナリオの中を僕は今歩んでいられていますから。それは結局、本の冒頭にもありますが、僕には突き抜けた発達障害があるからだろうと。個性じゃ負けないぜってね。

自らの特性を「使命」へと昇華させ、発達障害の希望担当として力強く、朗らかに語ってくれた市川さん。

次々と起きる二次障害によるさまざまな症状と向き合い、そのすべてを創作のエネルギーに変えてきた日々から生まれたその言葉は、多くの人々が自分らしく輝くための、確かなヒントになるのではないでしょうか。

撮影/竹田宗司

発達障害のぼくが世界に届くまで

筑摩書房

Amazonで詳しく見る

発達障害のぼくが世界に届くまで

筑摩書房

楽天で詳しく見る

あるがままを出す強さとは。新作エッセイ『発達障害のぼくが世界に届くまで』に込めた思い【作家・市川拓司さんインタビュー】

(コラム内の障害名表記について)

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

知的発達症

知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。程度に応じて軽度、中等度、重度に分類されます。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

ADHD(注意欠如多動症)

注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。

ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

知的発達症

知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。程度に応じて軽度、中等度、重度に分類されます。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

ADHD(注意欠如多動症)

注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。

ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています