インクルーシブ教育、幼保小連携、教員の専門性…支援の最前線を学ぶ!「日本LD学会」レポート【アーカイブ配信中】

ライター:発達ナビ編集部

Upload By 発達ナビ編集部

2025年10月18日・19日と、2日間にわたって国立オリンピック記念青少年総合センターで開催された日本LD学会の第34回大会。今回の記事では、2025年11月下旬より配信が予定されているアーカイブの中から、特別支援教育に携わる先生方や支援者の皆さんに、ぜひご覧いただきたい3つのシンポジウムをピックアップしてご紹介いたします。

【LD学会大会レポート】支援の視点をアップデート!明日からの実践に活かす専門家の知見

2025年10月18日・19日と、2日間にわたって国立オリンピック記念青少年総合センターで開催された日本LD学会の第34回大会。今回の記事では、2025年11月下旬より配信が予定されているアーカイブの中から、特別支援教育に携わる先生方や支援者の皆さんに、ぜひご覧いただきたい3つのシンポジウムをピックアップしてご紹介いたします。

アーカイブ配信の視聴前に、ぜひご一読ください。

※アーカイブ視聴の申し込み詳細は日本LD学会第34回大会Webサイトをご確認ください。

- 小・中学校の通常の学級における社会モデルプログラムの開発と導入

- 幼保小の連携による支援「就学前の発達障害のある子どもに対する支援」

- すぐそこの未来へ―発達障害教育に関わる免許の実現に向けて―

アーカイブ配信の視聴前に、ぜひご一読ください。

※アーカイブ視聴の申し込み詳細は日本LD学会第34回大会Webサイトをご確認ください。

※ボタンをクリックすると日本LD学会第34回大会公式Webサイトに遷移します

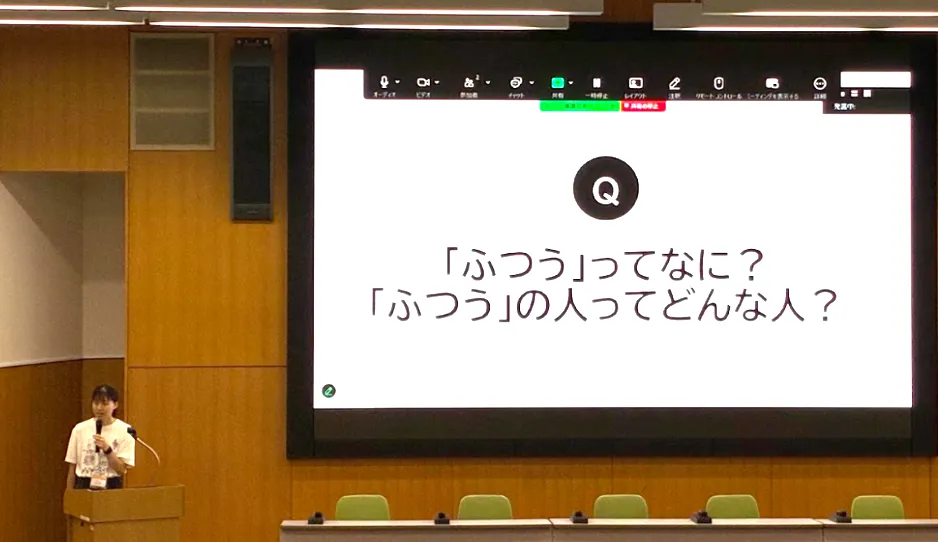

「ふつう」を問い直す社会モデルに注目!通常学級から目指すインクルーシブ教育

一般社団法人UNIVAの理事・野口晃菜さんらが企画、話題提供を務めたシンポジウム「小・中学校の通常の学級における社会モデルプログラムの開発と導入」では、埼玉県戸田市、大阪府箕面市、東京都狛江市立狛江第三小学校と協働開発した「通常の学級における社会モデルプログラム」が紹介されました。このプログラムは、合理的配慮の義務化や次期学習指導要領の改訂を背景に持ち、インクルーシブ教育の構築に関する知見を全国に共有、政策にも反映させることを目的としています。

シンポジウムでは「本を座って読むのはふつう?」などの問いかけが行われ、プログラムで実際に使用されているアクティビティを実施。「ふつう」が人によって異なることが可視化されたことで、困難の要因は個人でなく、マジョリティ中心の社会環境にあるという視点が参加者間でも共有されました。

また、実際の授業例として、子どもたちが身の回りの「ふつう」をどうアップデートするのか、自分自身の困りごとを「社会モデルの視点」で捉えることから考えるプロセスを紹介しています。ほかにも、学校が子どもに合わせるインクルーシブ教育の具体的かつ重要な実践報告に触れることができます。

シンポジウムの内容は、アーカイブでも視聴ができます。

また、実際の授業例として、子どもたちが身の回りの「ふつう」をどうアップデートするのか、自分自身の困りごとを「社会モデルの視点」で捉えることから考えるプロセスを紹介しています。ほかにも、学校が子どもに合わせるインクルーシブ教育の具体的かつ重要な実践報告に触れることができます。

シンポジウムの内容は、アーカイブでも視聴ができます。

※ボタンをクリックすると日本LD学会第34回大会公式Webサイトに遷移します

・シンポジウム概要

小・中学校の通常の学級における社会モデルプログラムの開発と導入

企画者,司会者,話題提供者: 野口 晃菜1

企画者,話題提供者: 野田 航2

話題提供者: 藤本 恵美3 、岡田 悦子4 、藤田 政貴4 指定討論者: 近藤 武夫5

(1. 一般社団法人UNIVA、2. 大阪教育大学、3. 戸田市教育委員会、4. 公立小学校、5. 東京大学先端科学技術研究センター)

小・中学校の通常の学級における社会モデルプログラムの開発と導入

企画者,司会者,話題提供者: 野口 晃菜1

企画者,話題提供者: 野田 航2

話題提供者: 藤本 恵美3 、岡田 悦子4 、藤田 政貴4 指定討論者: 近藤 武夫5

(1. 一般社団法人UNIVA、2. 大阪教育大学、3. 戸田市教育委員会、4. 公立小学校、5. 東京大学先端科学技術研究センター)

幼保小の連携強化:なめらかな移行支援の実現に向けて

LD・SLD(限局性学習症)を含む発達障害のお子さんへの支援には、「早期からのサポート」と「途切れない連携」が不可欠です。しかし、幼稚園・保育園から小学校への移行において、異なる機関・専門職間での情報共有や支援の継続には、依然として課題が残ります。星槎大学大学院の西永先生らによって行われたシンポジウム、幼保小の連携による支援「就学前の発達障害のある子どもに対する支援」では、支援者が直面する「連携の難しさ」に焦点を当て、教育・医療・福祉の専門家の見地から、お子さんにとって最適な支援を提供するための具体的な解決策を模索しました。

個別の指導・支援計画を形骸化させず、お子さんの成長に真に役立つツールとするための専門的視点や、「児童発達支援ガイドライン」の理念、特別支援学校における自立活動の考え方といった、支援の基盤となる知識を深く整理できます。

現場での実践につながる「多職種連携(IPC)」のアイデアを見つけ、小学校などの新しい環境へ移行する際のつまずきを最小限に抑えるための工夫について、ヒントが得られる内容となっています。

現場での実践につながる「多職種連携(IPC)」のアイデアを見つけ、小学校などの新しい環境へ移行する際のつまずきを最小限に抑えるための工夫について、ヒントが得られる内容となっています。

シンポジウムの内容は、アーカイブでも視聴ができます。

※ボタンをクリックすると日本LD学会第34回大会公式Webサイトに遷移します

・シンポジウム概要

幼保小の連携による支援「就学前の発達障害のある子どもに対する支援」

司会者・企画者: 西永 堅1

話題提供者: 田中 里実2、堂山 亞希3、葛西 一馬4, 5

指定討論者: 大伴 潔6

(1. 星槎大学大学院、2. 青山学院大学、3. 目白大学、4. 三重県特別支援学校玉城わかば学園、5. 星槎大学、6. 東京学芸大学)

幼保小の連携による支援「就学前の発達障害のある子どもに対する支援」

司会者・企画者: 西永 堅1

話題提供者: 田中 里実2、堂山 亞希3、葛西 一馬4, 5

指定討論者: 大伴 潔6

(1. 星槎大学大学院、2. 青山学院大学、3. 目白大学、4. 三重県特別支援学校玉城わかば学園、5. 星槎大学、6. 東京学芸大学)

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています