2. 「別のものに見える」という指摘

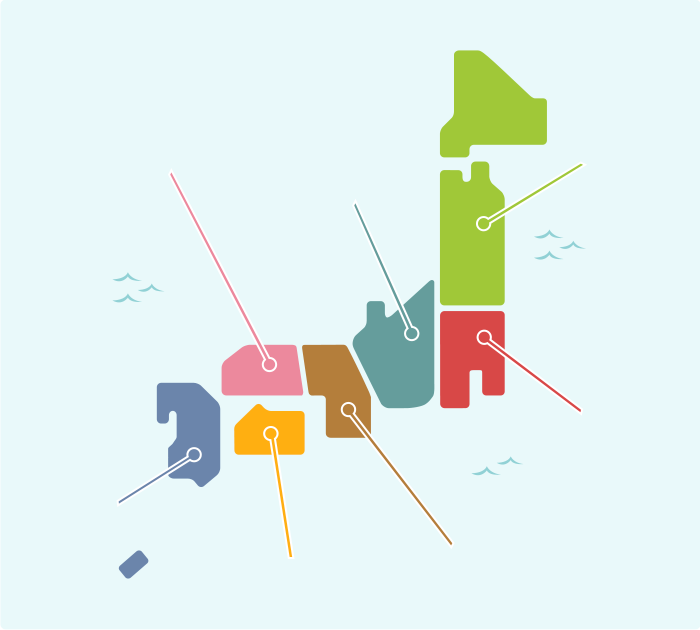

次の指摘は「別のものに見える」、すなわち「これはODではなく、本当は睡眠の問題(生理的夜型化/概日リズム障害※体内時計がずれて、昼夜逆転してしまうこと)ではないか」「うつや不安ではないか」「不登校ではないか」「神経発達症(ASD/自閉スペクトラム症、ADHD/注意欠如多動症)ではないか」といったものです。なお筆者自身、ここで挙げられている病名・状態については、多くの場面で「その通りだ」と考えています。では、筆者の反論はどこに向けられているのでしょうか。この点を説明するために、架空症例を用いた解釈モデルを提示します(図3)。

まず病名とは、その子(人)に生じている困りごと(異常)を部分的に説明するための共通言語に過ぎません。しかし「しんどい子」たちを、ひとつの原因からひとつの結果へと直線的に結びつけるようなシンプルな構造で捉えようとすると、かえって理解が遠ざかり、有益な支援も見えにくくなります。ODも、睡眠障害も、抑うつ・不安も、不登校も、発達特性も、その子の一部を説明・理解するうえではいずれも「正しい」かもしれないけれど、同時にそのひとつで「すべて」を説明できるわけではありません。それぞれが互いに原因と結果として入れ替わりつつ、相互に修飾しあうことに留意が必要なのです。

実際、ODによる身体症状は登校を困難にしますが、不登校状態は身体活動量の低下(deconditioning)を通じてODを増悪させます。ADHD(注意欠如多動症)と診断されているからといって、その子の行動のすべてが「衝動性」だけで説明されるわけではないのと同様に、ODの子が抱えている困りごとにも、ODの病態に由来するものもあれば、別の病態に由来するものもありえます。

「なんでもかんでも血圧のせいにして、昇圧薬だけ処方しているのはODの方じゃないか」という声も聞こえてきそうです。その点については、たしかにそうした実態が小児科の中に存在することは否めず、筆者も望ましいとは考えていません。ただ、それでもここで伝えたいのは、別の疾患枠組みで説明可能だからといってODの存在が否定されるわけではないこと、裏を返せばODでしか説明できない症状(たとえば失神や失神前症状)があること、そしてなにより、個々の病名にとらわれるのではなく、身体・心理・行動・認知や発達の特性・環境が時間とともに絡み合って変化していく過程として病態をとらえ、その中でその子に生じている困りごとを理解し、説明することが重要である、という点なのです。

実際、ODによる身体症状は登校を困難にしますが、不登校状態は身体活動量の低下(deconditioning)を通じてODを増悪させます。ADHD(注意欠如多動症)と診断されているからといって、その子の行動のすべてが「衝動性」だけで説明されるわけではないのと同様に、ODの子が抱えている困りごとにも、ODの病態に由来するものもあれば、別の病態に由来するものもありえます。

「なんでもかんでも血圧のせいにして、昇圧薬だけ処方しているのはODの方じゃないか」という声も聞こえてきそうです。その点については、たしかにそうした実態が小児科の中に存在することは否めず、筆者も望ましいとは考えていません。ただ、それでもここで伝えたいのは、別の疾患枠組みで説明可能だからといってODの存在が否定されるわけではないこと、裏を返せばODでしか説明できない症状(たとえば失神や失神前症状)があること、そしてなにより、個々の病名にとらわれるのではなく、身体・心理・行動・認知や発達の特性・環境が時間とともに絡み合って変化していく過程として病態をとらえ、その中でその子に生じている困りごとを理解し、説明することが重要である、という点なのです。

3. 「この疾患概念に有用性を感じない」という指摘

三つ目の指摘は、「結局、治療が難しい」「ラベルを貼るだけで役に立たない」といった、「有用性を感じない」というものですが、ここにも、多くの真実が含まれていると筆者は考えています。先述した通り、子どもの抱える困りごとのすべてを循環の話だけに還元し、血圧や自律神経の説明だけで完結させてしまえば、たしかに十分な変化が得られないことは少なくありません。

しかし、ODという診断名の「入口としての機能」に目を向けると、見え方が変わります。ODという名前がつくことで、本人にとっては「自分のつらさには説明がある」という安心感が生まれます。小児科・学校・家庭にとっても共通言語ができることで、睡眠や生活リズム、行動や学校調整、認知や発達の課題などへと支援の射程を広げやすくなります。日本において小児科は、心理的にも経済的にも物理的にも受診ハードルが低く、「からだの症状」を主訴として受診する子ども・家族と最初に出会う場になりやすいという特徴があります。その意味で、ODという身体疾患としての病名は、困っている子どもを医療とつなぐ「入口」として、まず有用だと言えます。

もちろん、課題がないわけではありません。私たち「からだの医者」としての小児科医は、血圧や睡眠といったテーマでつながった先で、心理・社会面で十分に良い関わりを提供することが、まだ得意とは言えないかもしれません。その子の抱える困りごとのすべてを、血圧の問題として説明しようとしすぎている点も、是正される必要があります。一方で、精神科医もまた、身体症状から始まる困りごとを丁寧に引き受けることを、まだ十分に得意としていない部分があるかもしれません。細分化された近代医学は各領域に深みを与え、発展に大きく貢献してきましたが、その一方で、領域横断的な視点を失ったことによる不利益ももたらしました。

実際には、Bio(からだ)– Psycho(心理)– Social(環境)が連動して病態をかたちづくる状態があり(図4)、そしてそれらは決して稀なものではありません。にもかかわらず、近年の私たち小児科医は、「こころ」をどこか聖域化しすぎているように感じます。わずかでも「こころ」が関与していそうだと感じると、ただちに精神科へ託すことこそが、責任あるプロフェッショナルとしての態度だと考えすぎているように感じます。決して「小児科医も精神疾患を診るべきだ」という主張をしたいわけではありません。「こころ」と「精神」は、医療の文脈においては少し違うように感じるのです。

しかし、ODという診断名の「入口としての機能」に目を向けると、見え方が変わります。ODという名前がつくことで、本人にとっては「自分のつらさには説明がある」という安心感が生まれます。小児科・学校・家庭にとっても共通言語ができることで、睡眠や生活リズム、行動や学校調整、認知や発達の課題などへと支援の射程を広げやすくなります。日本において小児科は、心理的にも経済的にも物理的にも受診ハードルが低く、「からだの症状」を主訴として受診する子ども・家族と最初に出会う場になりやすいという特徴があります。その意味で、ODという身体疾患としての病名は、困っている子どもを医療とつなぐ「入口」として、まず有用だと言えます。

もちろん、課題がないわけではありません。私たち「からだの医者」としての小児科医は、血圧や睡眠といったテーマでつながった先で、心理・社会面で十分に良い関わりを提供することが、まだ得意とは言えないかもしれません。その子の抱える困りごとのすべてを、血圧の問題として説明しようとしすぎている点も、是正される必要があります。一方で、精神科医もまた、身体症状から始まる困りごとを丁寧に引き受けることを、まだ十分に得意としていない部分があるかもしれません。細分化された近代医学は各領域に深みを与え、発展に大きく貢献してきましたが、その一方で、領域横断的な視点を失ったことによる不利益ももたらしました。

実際には、Bio(からだ)– Psycho(心理)– Social(環境)が連動して病態をかたちづくる状態があり(図4)、そしてそれらは決して稀なものではありません。にもかかわらず、近年の私たち小児科医は、「こころ」をどこか聖域化しすぎているように感じます。わずかでも「こころ」が関与していそうだと感じると、ただちに精神科へ託すことこそが、責任あるプロフェッショナルとしての態度だと考えすぎているように感じます。決して「小児科医も精神疾患を診るべきだ」という主張をしたいわけではありません。「こころ」と「精神」は、医療の文脈においては少し違うように感じるのです。

「診断名」はゴールではない。子どもを理解するための入口

「こころ」には、「あたたかい」「ひろい」「ちいさい」「かるい」「盗まれる」「ない」「くだける」「傷つく」など、さまざまな形容がしっくりきますが、「精神」ではしっくりきません。異常を正常に戻す対象としての「精神」に対して、「こころ」はその「ありさま」をただ理解しようとする対象なのではないでしょうか。私たちは異常か正常かという枠組みに縛られ、「治す」ことにばかり目が向き、変えることに必死になりすぎることで、子どもが抱えている大事な物語を見落としてはいないでしょうか。

その子には、たしかに「治すべき異常」があるのかもしれませんし、サポートが提供されるべき「困りごと」を抱えているのかもしれません。あるいは、温かい寝床とご飯、安心できる安全な場所を用意しながら、回復のタイミングを待つことしかできない、「いまはそんな気持ちになれない」という子なのかもしれません。有用性とは、「どの病名を与えるべきか」ということではなく、私たち医療者がどのような態度・姿勢で子どもと向き合うかに、大きく依存しているように感じています。

(東京医科大学小児科・思春期科学分野 准教授 呉宗憲)

その子には、たしかに「治すべき異常」があるのかもしれませんし、サポートが提供されるべき「困りごと」を抱えているのかもしれません。あるいは、温かい寝床とご飯、安心できる安全な場所を用意しながら、回復のタイミングを待つことしかできない、「いまはそんな気持ちになれない」という子なのかもしれません。有用性とは、「どの病名を与えるべきか」ということではなく、私たち医療者がどのような態度・姿勢で子どもと向き合うかに、大きく依存しているように感じています。

(東京医科大学小児科・思春期科学分野 准教授 呉宗憲)