【専門家監修】まばたき・咳払い、癖かチック症か?見分け方・原因・治療法を解説

ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

Upload By 医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

チックとは、突然、速く、反復的に繰り返される運動や発声のことをいいます。

まばたきや咳払いが特徴的なチック症。一見癖のように見え、おかあさんは精神障害と気づきづらいことが多くあります。単なる癖なのか、チック症か一緒に考えていきましょう。

監修: 井上雅彦

鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

チック症とは

この記事で分かること

- これって癖?チック症?まばたき・咳払いなど、具体的な症状の見分け方と種類

- なぜ起こるの?チック症の原因(遺伝・環境)と合併症(ADHD/注意欠如多動症・強迫性障害)

- 何科に行けばいい?チック症の受診先と治療法の選択肢

- 親にできることは?やってはいけないNG対応と正しい関わり方、先輩ママ・パパの体験談

チックとは、突然、速く、反復的に繰り返される運動や発声のことをいいます。まばたき、肩すくめ、手足の曲げ伸ばしなど身体の動きのチックを「運動チック」、咳払い、鼻ならし、うなりなどの発声に関するチックを「音声チック」といいます。さらにその動作が1秒にも満たないほど短い場合は「単純性運動チック(または単純性音声チック)」、数秒間続く場合は「複雑性運動チック(または複雑性音声チック)」と分類されます。

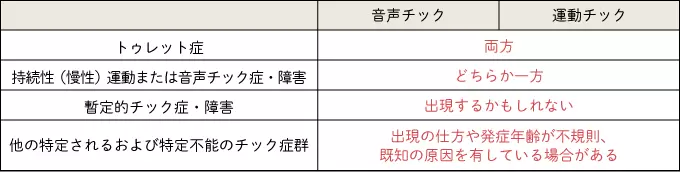

また、運動チックと音声チックはあらわれ方によって「トゥレット症」「持続性(慢性)運動チック症」「持続性(慢性)音声チック症」「暫定的チック症」の4つに分けられます。

「トゥレット症」は、いくつかの運動チックと1つ以上の音声チックが同時(または症状のある同時期)にあり、症状が1年以上続いていることが基準となります。「持続性(慢性)運動チック症」は、1つまたは複数の運動チックの症状が1年以上続いていること(音声チックは伴わない)、「持続性(慢性)音声チック症」は1つまたは複数の音声チックの症状が1年以上続いていること(運動チックは伴わない)が基準となります。1つまたは複数の運動チック(または音声チック)の症状があらわれてから1年未満の場合は「暫定的チック症」と診断されます。

いずれも18歳以前に発症しており、物質の生理的作用やほかの疾患が原因ではないことが基準です。

この「トゥレット症」「持続性(慢性)運動チック症」「持続性(慢性)音声チック症」「暫定的チック症」の総称をチック症群といいます。

また、運動チックと音声チックはあらわれ方によって「トゥレット症」「持続性(慢性)運動チック症」「持続性(慢性)音声チック症」「暫定的チック症」の4つに分けられます。

「トゥレット症」は、いくつかの運動チックと1つ以上の音声チックが同時(または症状のある同時期)にあり、症状が1年以上続いていることが基準となります。「持続性(慢性)運動チック症」は、1つまたは複数の運動チックの症状が1年以上続いていること(音声チックは伴わない)、「持続性(慢性)音声チック症」は1つまたは複数の音声チックの症状が1年以上続いていること(運動チックは伴わない)が基準となります。1つまたは複数の運動チック(または音声チック)の症状があらわれてから1年未満の場合は「暫定的チック症」と診断されます。

いずれも18歳以前に発症しており、物質の生理的作用やほかの疾患が原因ではないことが基準です。

この「トゥレット症」「持続性(慢性)運動チック症」「持続性(慢性)音声チック症」「暫定的チック症」の総称をチック症群といいます。

チック症は心の動きと関係があると考えられており、決して稀な疾患ではありません。

一般には幼児期(3~4歳)から始まり、学童期(7~8歳)に特に多く症状がみられます。しかしこれは、大人になるにつれて自然に治癒する傾向があります。

一般には幼児期(3~4歳)から始まり、学童期(7~8歳)に特に多く症状がみられます。しかしこれは、大人になるにつれて自然に治癒する傾向があります。

DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル

医学書院

Amazonで詳しく見る

トゥレット症候群とは?症状や治療法、併存しやすい発達障害まで解説【専門家監修】

チック症の主な症状

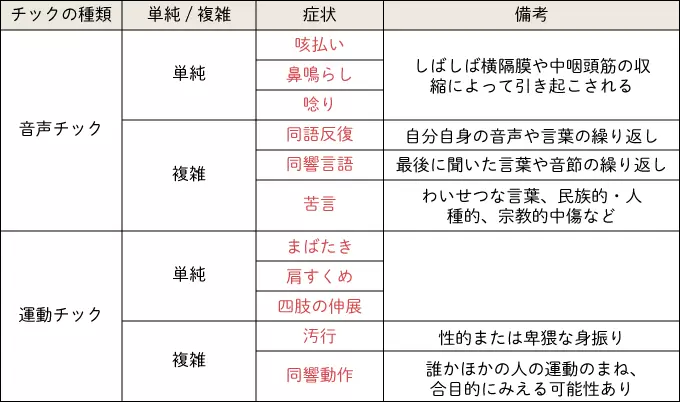

チック症の症状は、動作の種類と動作の持続時間により、4つのグループに分けることができます。

まず、生じる動作の種類によって音声チック・運動チックに分けられ、さらに、その動作の持続時間によって単純性チック・複雑性チックと分類されます。

◇音声チック(単純性)の例

◇音声チック(複雑性)の例

◇運動チック(単純性)の例

◇運動チック(複雑性)の例

チック症の症状分類方法と具体例を一覧表にまとめたのが、下の図になります。一つひとつ、具体例とともに見ていきましょう。

まず、生じる動作の種類によって音声チック・運動チックに分けられ、さらに、その動作の持続時間によって単純性チック・複雑性チックと分類されます。

◇音声チック(単純性)の例

- 咳払い

- 鼻鳴らし

- 唸り

◇音声チック(複雑性)の例

- 同語反復:自分自身の音声や言葉の繰り返し

- 同響言語:最後に聞いた言葉や音節の繰り返し

- 苦言:わいせつな言葉、民族的・人種的、宗教的中傷など

◇運動チック(単純性)の例

- まばたき

- 肩すくめ

- 四肢の伸展

◇運動チック(複雑性)の例

- 汚行:性的または卑猥な身振り

- 同響動作:誰かほかの人の運動のまね、合目的にみえる可能性あり

チック症の症状分類方法と具体例を一覧表にまとめたのが、下の図になります。一つひとつ、具体例とともに見ていきましょう。

動作の種類

■音声チック

音声チックの症状としては、咳払いがもっとも多くみられます。他には、単純な音声や複雑な発声、汚言、卑猥な言葉などがあります。

咳払いは日常よくみられるものであるため、周囲の人もさほど気にかけないことが多いです。他方、「あー」といった甲高い奇声や汚言は、周囲の注目をより集めやすい症状となります。本人が周りの目を気にして登校を渋ったり、外出を控えることも少なくありません。

■運動チック

運動チックとは一見すると癖に見える、まばたきや肩すくめなどの身体の動きのことを言います。

例えば、まばたきは日常動作でみられるものであり、多少まばたきが多くても周囲の人間はあまり気にしません。しかし顔や肩の動きといった目立ちやすいチックでは、周囲も本人も気にしやすいと言えるでしょう。また、手のチックなどでは、字を書くのが困難になるなど、日常生活に支障をきたすことがあります。

音声チックの症状としては、咳払いがもっとも多くみられます。他には、単純な音声や複雑な発声、汚言、卑猥な言葉などがあります。

咳払いは日常よくみられるものであるため、周囲の人もさほど気にかけないことが多いです。他方、「あー」といった甲高い奇声や汚言は、周囲の注目をより集めやすい症状となります。本人が周りの目を気にして登校を渋ったり、外出を控えることも少なくありません。

■運動チック

運動チックとは一見すると癖に見える、まばたきや肩すくめなどの身体の動きのことを言います。

例えば、まばたきは日常動作でみられるものであり、多少まばたきが多くても周囲の人間はあまり気にしません。しかし顔や肩の動きといった目立ちやすいチックでは、周囲も本人も気にしやすいと言えるでしょう。また、手のチックなどでは、字を書くのが困難になるなど、日常生活に支障をきたすことがあります。

動作の持続時間

■ 単純チック

一般に瞬間的(1秒未満のことが多い)に発生し、明らかに無意味かつ突然起こるものです。

■複雑チック

単純チックに比べて動きが少し遅く、意味があったり周囲の環境に反応しておこるように見えるものです。

一般に瞬間的(1秒未満のことが多い)に発生し、明らかに無意味かつ突然起こるものです。

■複雑チック

単純チックに比べて動きが少し遅く、意味があったり周囲の環境に反応しておこるように見えるものです。

Sponsored

喧嘩でケガ、不登校で転校…発達障害がある子との毎日を守る意外な方法--月200円で心理士相談までもサポート

チック症を引き起こす要因

チック症の要因は、世界保健機関(WHO)の『ICD-10』(『国際疾病分類』第10版)(※)によると以下のように推定されていますが、厳密には特定されていません。ただし少なくとも、身体的要因と環境的要因の両方が影響していることが分かっています。

病因に関しては、トゥレット症候群を中心とした研究から慢性チックは遺伝的要因と環境要因とが合わさって関与しているという理解が形成されてきた。遺伝的要因としては双生児研究や家族研究からトゥレット症候群に家族集積性が指摘された。また環境要因としては胎生期や周産期の障害の関与が関係されてきている。最近注目されているものとしては溶連菌感染症の自己免疫疾患(pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections: PANDAS)という概念も存在するが、チック障害のすべてをそれだけで説明することは難しいようである。(『ICD-10精神科診断ガイドブック』 中根允文・ 山内俊雄、医学書院)

※ICD-10について:2019年5月、世界保健機関(WHO)の総会で、国際疾病分類の第11回改訂版(ICD-11)が承認されました。日本国内ではこれから、日本語訳や審議、周知などを経て数年以内に施行される見込みです。

身体的要因

遺伝的要因と生理学的要因は、チック症の出現率と重症度に深くかかわっています。例えば、低出生体重、妊娠中の母親の喫煙との関連が挙げられます。

環境要因

不安や興奮、激しい疲労によりチック症は悪化し、落ち着いて集中しているような環境では症状が安定する傾向があります。そのためストレスがかかる条件下ではチック症が起こりやすいといえます。