TEACCH(ティーチ)プログラムとは?ASD支援の「構造化」の具体例と家庭での実践【専門家監修】

ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

Upload By 医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

米ノースカロライナ州で行われているASD(自閉スペクトラム症)の人々を対象としたプログラム、「TEACCHプログラム」とは?その理念、考え方、療育における「構造化のアイデア」、TEACCHのコミュニティの特徴をご紹介します。

監修: 井上雅彦

鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

TEACCHプログラムとは?

この記事で分かること

- ASD(自閉スペクトラム症)の方の生涯を支える「TEACCHプログラム」の概要と目的

- 特性を「自閉症の文化」として肯定的に捉え、強みを活かす支援の考え方

- 家庭や療育ですぐ実践できる「構造化」の4つのアイデア(物理的環境、スケジュール、ワークシステム、視覚的構造化)

- ABA(応用行動分析)との関係性や、家族・地域が連携して支える大切さ

TEACCHとは?

TEACCHとは、「Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped CHildren」の略で、「自閉症及び、それに準ずるコミュニケーション課題を抱える子ども向けのケアと教育」という意味です。

TEACCHプログラムとは?

「TEACCHプログラム」とは、米ノースカロライナ州で1972年以来行われている/b>ASD(自閉スペクトラム症)の当事者とその家族を対象とした生涯支援プログラムです。

このプログラムは人生を通して行われるもので、「自閉スペクトラム症児の診断・評価」、「構造化を特徴とした療育プログラム」、「家族・支援者サポート」、「就労支援」など様々なサービス群から成立しています。自治体と大学が主体となり、研究機関・専門家・家族・本人・地域コミュニティが一体となってプログラムを運用します。その理念、成果には注目が集まり、世界的にその枠組が広がっています。

このプログラムは人生を通して行われるもので、「自閉スペクトラム症児の診断・評価」、「構造化を特徴とした療育プログラム」、「家族・支援者サポート」、「就労支援」など様々なサービス群から成立しています。自治体と大学が主体となり、研究機関・専門家・家族・本人・地域コミュニティが一体となってプログラムを運用します。その理念、成果には注目が集まり、世界的にその枠組が広がっています。

米ノースカロライナ州の「TEACCHプログラム」の特徴

米ノースカロライナ州で行われているプログラムには下記のような特徴があります。

「自治体規模の介入」

ノースカロライナ州政府の全面的なバックアップと全州規模での実施。

「ライフステージを通した支援」

幼児期から成人して地域で生活するまで、障害児の一生を地域で生活するための長期的体系的プログラムである。

「自閉症児の文化」

ASD(自閉スペクトラム症)のある人々の行動様式を文化の一つとして捉え理解しようとする。

「親は共同療育者」

専門家のセラピストの支援と同等以上に、親の療育への関与が期待される。

「構造化された教育」

「予測不能な状態が苦手」という特性を持つASD(自閉スペクトラム症)児に対して、整理され、構造化された環境をつくる。

TEACCHプログラムは、言い換えると、ASD(自閉スペクトラム症)がある方々の生活の質(QOL)向上の為に、周囲の物理的環境、及びコミュニケーション環境を生涯にわたって設計し続けるプログラムであるといえます。

「自治体規模の介入」

ノースカロライナ州政府の全面的なバックアップと全州規模での実施。

「ライフステージを通した支援」

幼児期から成人して地域で生活するまで、障害児の一生を地域で生活するための長期的体系的プログラムである。

「自閉症児の文化」

ASD(自閉スペクトラム症)のある人々の行動様式を文化の一つとして捉え理解しようとする。

「親は共同療育者」

専門家のセラピストの支援と同等以上に、親の療育への関与が期待される。

「構造化された教育」

「予測不能な状態が苦手」という特性を持つASD(自閉スペクトラム症)児に対して、整理され、構造化された環境をつくる。

TEACCHプログラムは、言い換えると、ASD(自閉スペクトラム症)がある方々の生活の質(QOL)向上の為に、周囲の物理的環境、及びコミュニケーション環境を生涯にわたって設計し続けるプログラムであるといえます。

TEACCHの価値観

「自閉症の文化」という捉え方

TEACCHでは、自閉スペクトラム症の「コミュニケーションの困難」「視覚優位」「こだわりの強さ」などの特徴のことを、「自閉症の文化」(Culture of Autism)と肯定的に表現します。

ASD(自閉スペクトラム症)のある人を「障害者」として見るのではなく、「世界の捉え方が特徴的である」という態度で向き合います。

無理に彼らを世間の常識に合わせるのではなく、周囲の人々がASD(自閉スペクトラム症)のある人々の捉え方、見え方、感じ方を理解し、その上で彼らの特性が社会に適応できるようにすることで、QOLを高めていこうと考えるのがTEACCHの基本的な理念です。

ASD(自閉スペクトラム症)のある人を「障害者」として見るのではなく、「世界の捉え方が特徴的である」という態度で向き合います。

無理に彼らを世間の常識に合わせるのではなく、周囲の人々がASD(自閉スペクトラム症)のある人々の捉え方、見え方、感じ方を理解し、その上で彼らの特性が社会に適応できるようにすることで、QOLを高めていこうと考えるのがTEACCHの基本的な理念です。

TEACCHの目指すもの

TEACCHは、ASD(自閉スペクトラム症)のある人々の人生を長期的かつ包括的に支援することで、彼らの自立とQOL向上を目指しています。TEACCHプログラムを実施しているノースカロライナ州立大学のウェブサイトには、TEACCHの目指すところを下記のように表現しています。

「地域に根付いたサービス提供を実現すること」

TEACCHのスタッフは自閉スペクトラム症のある人々とその家族、コミュニティに科学的根拠に基づくサービスを提供するため、最新の方法論を常に学び続けている。

「成人後のその先のニーズに応えること」

ASD(自閉スペクトラム症)のある成人の方々、家族、支援者のニーズに応えるためにTEACCHの臨床研究プログラムは日々発展を続けている。

「生まれてからすぐのニーズに応えること」

TEACCHは、ASD(自閉スペクトラム症)のある幼児、家族、支援者のニーズに応え、ASD(自閉スペクトラム症)の早期発見、早期介入を行うために臨床研究プログラムを発展させ続けている。

「ASDの人々の労働力の質を担保すること」

TEACCHは、ASD(自閉スペクトラム症)のある労働者のニーズに応えるため、職業訓練プログラムを就業前の学生、及び現在の就業者に提供する。

「継続すること。次の40年を見据える」

「TEACCH」はノースカロライナ州、ファンドレイジング活動、研究費助成など、多様な収入源から成立しているプログラムである。

以上のような目標からは、ASD(自閉スペクトラム症)のある方々の人生を長期的に見据えて、継続的に関わる姿勢が感じられます。

「地域に根付いたサービス提供を実現すること」

TEACCHのスタッフは自閉スペクトラム症のある人々とその家族、コミュニティに科学的根拠に基づくサービスを提供するため、最新の方法論を常に学び続けている。

「成人後のその先のニーズに応えること」

ASD(自閉スペクトラム症)のある成人の方々、家族、支援者のニーズに応えるためにTEACCHの臨床研究プログラムは日々発展を続けている。

「生まれてからすぐのニーズに応えること」

TEACCHは、ASD(自閉スペクトラム症)のある幼児、家族、支援者のニーズに応え、ASD(自閉スペクトラム症)の早期発見、早期介入を行うために臨床研究プログラムを発展させ続けている。

「ASDの人々の労働力の質を担保すること」

TEACCHは、ASD(自閉スペクトラム症)のある労働者のニーズに応えるため、職業訓練プログラムを就業前の学生、及び現在の就業者に提供する。

「継続すること。次の40年を見据える」

「TEACCH」はノースカロライナ州、ファンドレイジング活動、研究費助成など、多様な収入源から成立しているプログラムである。

以上のような目標からは、ASD(自閉スペクトラム症)のある方々の人生を長期的に見据えて、継続的に関わる姿勢が感じられます。

TEACCHの「構造化のアイデア」 その4つの考え方

ASD(自閉スペクトラム症)の支援における「構造化」の重要性

ASD(自閉スペクトラム症)の傾向がある子どもは、自分の周囲で「今、何が起きているか」「この後、何が起きるか」「自分は何をすればいいか」が明確に整理されていない場合、状況理解が難しくなり混乱してしまうことがあります。そのため、「構造化」という手法を用いて環境を整理することで、状況理解を容易にします。

環境が整理されると、心理的にも安定し、活動や学習へ参加することができるようになります。例えば、活動別に場所を決める。「休む場所」「一人で勉強する場所」など、活動と場所を結びつけることも有効な手段の一つです。これを「物理的構造化」と言います。

また、コミュニケーションにおいては、特に「話しかける」などの音声コミュニケーションよりも、イラストや写真で提示する視覚的なコミュニケーションの手法に強みがあります。そのため、指示や、意思表示をイラストや写真を使って行うようにします。これを「視覚的構造化」と言います。これらの、「構造化」の詳細についてさらに見ていきましょう。

環境が整理されると、心理的にも安定し、活動や学習へ参加することができるようになります。例えば、活動別に場所を決める。「休む場所」「一人で勉強する場所」など、活動と場所を結びつけることも有効な手段の一つです。これを「物理的構造化」と言います。

また、コミュニケーションにおいては、特に「話しかける」などの音声コミュニケーションよりも、イラストや写真で提示する視覚的なコミュニケーションの手法に強みがあります。そのため、指示や、意思表示をイラストや写真を使って行うようにします。これを「視覚的構造化」と言います。これらの、「構造化」の詳細についてさらに見ていきましょう。

物理的構造化

彼らの周囲を物理的に整理することで不安を軽減し、これから起きることを予測可能にします。この為に、「物理的構造化(Physical Organization)」という手法をとり、環境の意味、構造を整理します。

物理的構造化の手法は、大きく以下の2つです。

・エリアと期待される行動を対応させる(勉強する場所、遊ぶ場所、落ち着く場所)

・エリアを明確な仕切りで分ける(ついたて、棚、囲い、カーペット)

また、活動エリアは大きく4種類に分けられます。

1.ワークエリア(作業、勉強をする場所)

2.プレイエリア(遊ぶ、落ち着くための場所)

3.トランジションエリア(中継地、その日あるいはこの後何をすればいいかなど、個別スケジュールが確認できる場所)

4.その他、カームダウンエリア(感情的になったとき、冷静になるための場所)など

物理的構造化の手法は、大きく以下の2つです。

・エリアと期待される行動を対応させる(勉強する場所、遊ぶ場所、落ち着く場所)

・エリアを明確な仕切りで分ける(ついたて、棚、囲い、カーペット)

また、活動エリアは大きく4種類に分けられます。

1.ワークエリア(作業、勉強をする場所)

2.プレイエリア(遊ぶ、落ち着くための場所)

3.トランジションエリア(中継地、その日あるいはこの後何をすればいいかなど、個別スケジュールが確認できる場所)

4.その他、カームダウンエリア(感情的になったとき、冷静になるための場所)など

個別のスケジュール化

ASD(自閉スペクトラム症)のある子どもは、時間の概念を理解することが難しく、自分から先のことを見通すこと、先を想像することに困難があり、「Here and Now」(いま、ここ)の世界に生きています。そのため、前もって何が起こるか、何をすればいいかがわからないと不安やパニックに陥りがちです。不安を回避し、安心して学習や作業に取り組むために、「スケジュールを決める」ことが有効です。

また、ASD(自閉スペクトラム症)のある子どもは、視覚的な理解の方が得意な場合が多いため、写真やイラストを用いてスケジュールを提示すると理解が容易になります。例えば、イラスト入りの時間割のカードを作り、順番にボードに貼るとこの後するべきことが分かります。終わったら外すというルールにしておくと、先に何が待っているのか、何が終わっているのかがわかり安心して行動ができるようになります。

また、ASD(自閉スペクトラム症)のある子どもは、視覚的な理解の方が得意な場合が多いため、写真やイラストを用いてスケジュールを提示すると理解が容易になります。例えば、イラスト入りの時間割のカードを作り、順番にボードに貼るとこの後するべきことが分かります。終わったら外すというルールにしておくと、先に何が待っているのか、何が終わっているのかがわかり安心して行動ができるようになります。

ワークシステム

今の状況を理解したり、先を見通すことに困難がある自閉スペクトラム症のある子どもでも、「一人で自立して」一連の学習や作業などの活動ができるようにするための方策を、「ワークシステム」といいます。

ワークシステムでは下記のような事柄を設定し、わかりやすく伝わるように環境を整えます。

ワークシステムでは下記のような事柄を設定し、わかりやすく伝わるように環境を整えます。

①どんな活動(学習や作業)をするのか

②どのくらいの時間、あるいは量の作業や活動をするのか

③その課題や活動はいつ終わるのか

④終わった後は何をするのか、何をしてもよいのか

佐々木正美, 『自閉症児のためのTEACCHハンドブック (ヒューマンケアブックス) 』, 2008年, 学研プラス

ASD(自閉スペクトラム症)のある人々が、教室や作業所で不適応行動(かんしゃく、暴れるなど)を起こす場合、上記のようなことが整理されていないために、困惑や混乱をしている場合があります。逆に先の見通しが立ち、何を期待されているか、できるのかがわかるだけで安心を与えることができます。

例えば学習机の左側に棚を置き、勉強の種類ごとに書類入れを作り、やる順番に宿題のプリントを入れます。子どもは上から順番に書類入れを出し、中に入っている宿題をやったら机の右側の「終わったものを入れる箱」に入れていきます。左側の最後の書類入れには、「ゲームをする」など宿題が終わったらやっていいことを書いたものを入れておきます。

このように左右に動かすというシステムのほか、色や数字、マーク、文字を使うなど子どもの理解に応じた環境調整をしていきます。

例えば学習机の左側に棚を置き、勉強の種類ごとに書類入れを作り、やる順番に宿題のプリントを入れます。子どもは上から順番に書類入れを出し、中に入っている宿題をやったら机の右側の「終わったものを入れる箱」に入れていきます。左側の最後の書類入れには、「ゲームをする」など宿題が終わったらやっていいことを書いたものを入れておきます。

このように左右に動かすというシステムのほか、色や数字、マーク、文字を使うなど子どもの理解に応じた環境調整をしていきます。

視覚的構造化

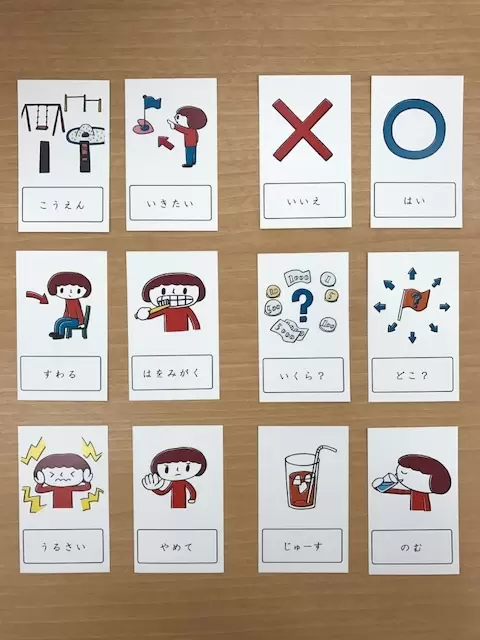

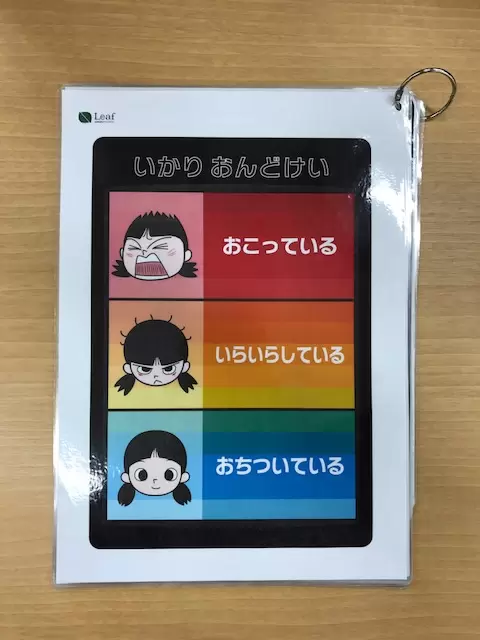

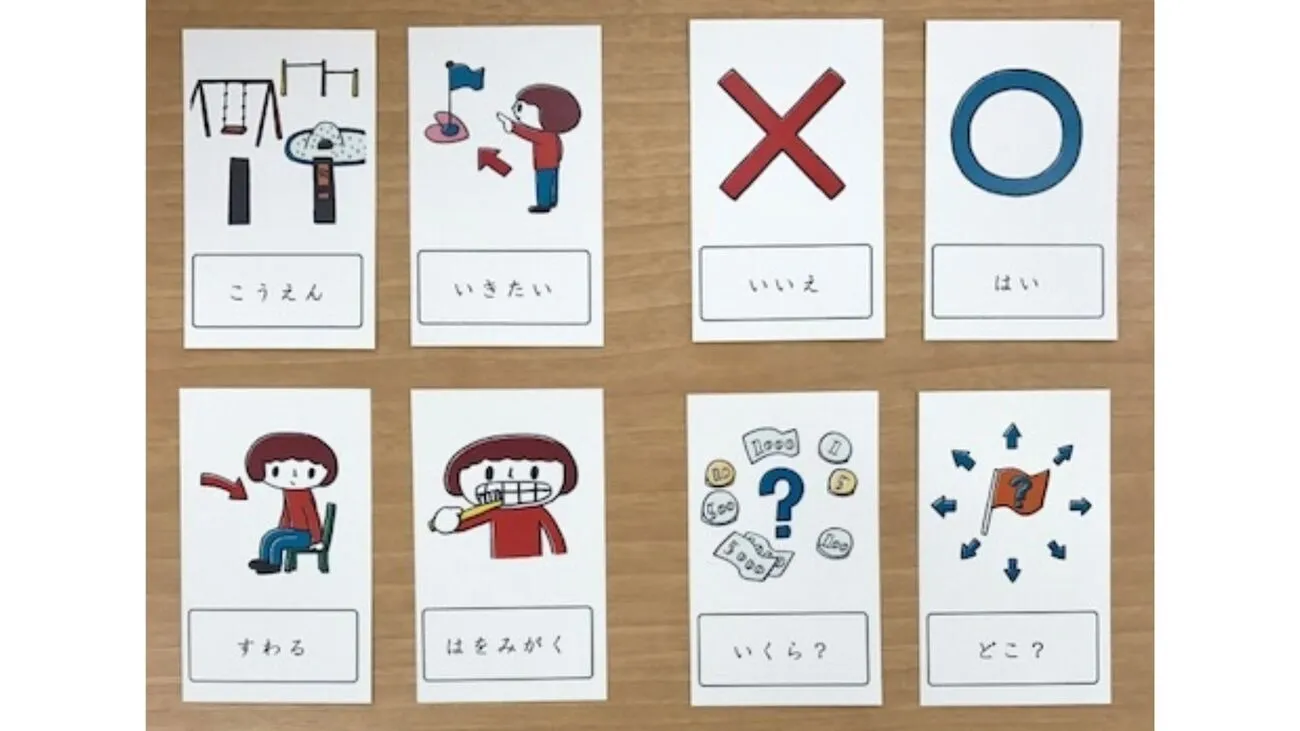

発語によるコミュニケーションに困難を抱えているASD(自閉スペクトラム症)のある子どもにとっては、「視覚的構造化」が有効です。視覚的構造化とは、会話によるコミュニケーションではなく、「実物」「絵、イラスト」「写真」、場合によっては「文字」を通してコミュニケーションを整理する方法です。

このような絵カードを用い、視覚的構造化を取り入れたプログラムのある児童発達支援事業所や放課後等デイサービスもあります。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています