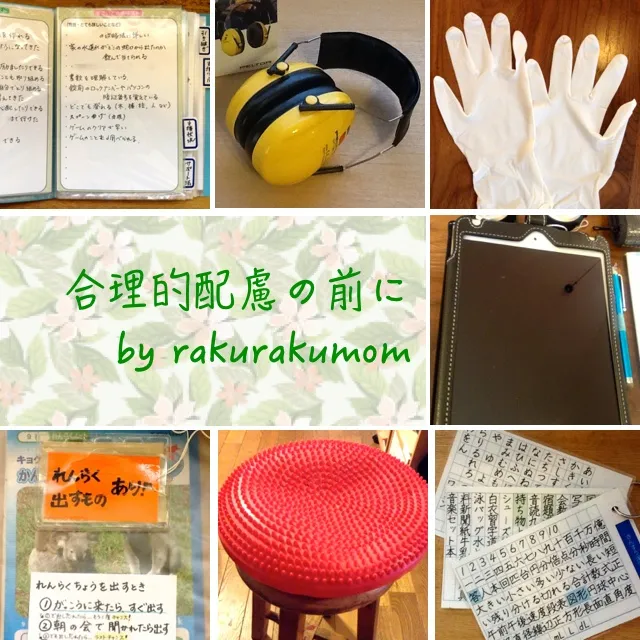

「合理的配慮」を学校にお願いする前に、やっておきたい3つのこと

ライター:楽々かあさん

Upload By 楽々かあさん

学校や担任の先生と上手に連携して、子どもの困っていることに対して、無理なくスムーズに「合理的配慮」をお願いするためには、日頃の信頼関係が大事なんです。そのために、楽々かあさんがいつも実践している「秘訣」を教えます。

うちでは今まで、小さな声かけからiPadの持ち込みまで、数多くの「合理的配慮」を、学校側に「自然な流れ」でお願いし、大抵の場合、「いいですよ」と理解を得られてきました。

(うちの子達が通うのは、地方の公立小学校で、長男は4年生まで通常学級在籍、現在は支援級在籍です)

この「自然な流れ」とは、どんなことなのかを、具体的にお伝えしますね。

実は「合理的配慮」をスムーズにお願いするために、日頃から親がやっておきたいことがあるんです。

(うちの子達が通うのは、地方の公立小学校で、長男は4年生まで通常学級在籍、現在は支援級在籍です)

この「自然な流れ」とは、どんなことなのかを、具体的にお伝えしますね。

実は「合理的配慮」をスムーズにお願いするために、日頃から親がやっておきたいことがあるんです。

合理的配慮とは?考え方と具体例、合意形成プロセスについて【専門家監修】

1.子どもと親が「できる範囲で、できること」をやる

まずは、子ども本人と親が「できる範囲で、できること」をやってみます。

長男は、書字障害があり、漢字書き取りや板書が苦手です。

今は、学校にiPadを持ち込んでいますが、ここに至るまでに息子と私は、いろいろと試行錯誤しています。

息子が1年生の時に、私が最初に取り組んだことは、色鉛筆で「漢字書き取りの下書き」です。

こうすると、長男は宿題に取り組めるようになり、そして何も言わなくても、担任の先生も学校で同じように、長男が漢字に取り組めない時には、下書きサポートしてくれるようになりました。

ところが3年生の頃から、長男は字が思い出せないなどの理由で、ノートや連絡帳を書かなくなりました。

この時、先生は、下書きされた漢字ノートを毎日目にし、長男のがんばりと、私の家庭でのサポートをよくご存知でしたので、

「それでもできない=努力では乗り越えられない壁がある」

ことが、通常学級の先生にもはっきりと伝わります。

だから、「ひらがな表」等のカード集を持ち込み、長男が参照しながらできるようお願いした時も、容易に先生の理解を得ることができました。

長男は、書字障害があり、漢字書き取りや板書が苦手です。

今は、学校にiPadを持ち込んでいますが、ここに至るまでに息子と私は、いろいろと試行錯誤しています。

息子が1年生の時に、私が最初に取り組んだことは、色鉛筆で「漢字書き取りの下書き」です。

こうすると、長男は宿題に取り組めるようになり、そして何も言わなくても、担任の先生も学校で同じように、長男が漢字に取り組めない時には、下書きサポートしてくれるようになりました。

ところが3年生の頃から、長男は字が思い出せないなどの理由で、ノートや連絡帳を書かなくなりました。

この時、先生は、下書きされた漢字ノートを毎日目にし、長男のがんばりと、私の家庭でのサポートをよくご存知でしたので、

「それでもできない=努力では乗り越えられない壁がある」

ことが、通常学級の先生にもはっきりと伝わります。

だから、「ひらがな表」等のカード集を持ち込み、長男が参照しながらできるようお願いした時も、容易に先生の理解を得ることができました。

2.子どもの「できる」と「できない」はセットで伝える

そして、通常学級・支援級の担任の先生に、サポートブックを作って渡したり、連絡帳や電話でやりとりしたりしながら、工夫してやってきました。

その際、ポジティブな情報、つまり長男のいいところや、できているところ、がんばれているところも、本人の困りと「セット」で伝える、ということを心がけています。

「こんなに困っているんです」「あれもこれもできません」というネガティブな情報のみを伝えてしまうと、

「大変そうな子だな」「自分が対応するのは無理かもしれない」なんて、先生の不安感を強めてしまう可能性もあります。

そこで、例えば、

・「◯◯までは自分でできるのですが、××が難しいようです」と、「ここまではできる」ことも伝える

・「先日の運動会、参加できただけでもがんばれたと思います」など、本人なりのがんばりを伝える

・「家では、時々私の荷物を持ってくれるなど、優しい行動ができます」など、具体的にいいところを伝える

こんな工夫で、先生にも「こんな当たり前のようなことを、◯太郎君はがんばりながらやっているんだな」「学校での姿が◯太郎君の全てではないんだな」と理解して頂けます。

先生の、子どもへの見方が変わって来ると、いいところや長所にも、気づいて頂きやすくなります。

その際、ポジティブな情報、つまり長男のいいところや、できているところ、がんばれているところも、本人の困りと「セット」で伝える、ということを心がけています。

「こんなに困っているんです」「あれもこれもできません」というネガティブな情報のみを伝えてしまうと、

「大変そうな子だな」「自分が対応するのは無理かもしれない」なんて、先生の不安感を強めてしまう可能性もあります。

そこで、例えば、

・「◯◯までは自分でできるのですが、××が難しいようです」と、「ここまではできる」ことも伝える

・「先日の運動会、参加できただけでもがんばれたと思います」など、本人なりのがんばりを伝える

・「家では、時々私の荷物を持ってくれるなど、優しい行動ができます」など、具体的にいいところを伝える

こんな工夫で、先生にも「こんな当たり前のようなことを、◯太郎君はがんばりながらやっているんだな」「学校での姿が◯太郎君の全てではないんだな」と理解して頂けます。

先生の、子どもへの見方が変わって来ると、いいところや長所にも、気づいて頂きやすくなります。

3.日頃から「感謝」を伝える

そして、1番大事なのが、先生に日頃から「感謝」を伝えることだと思っています。

私はいつも、担任の先生と顔を合わせたり、連絡帳に何か書く度に、「ありがとうございます」と伝え、何かあれば「お手数をおかけし、すみません」と頭を下げています。

そして、「おかげさまで…」と、些細なことでも良い情報は必ずフィードバックしています。

例えば、

・「おかげさまで、最近は渋らずに登校できています」など、一見当たり前のようなこと。

・「丁寧にご指導頂いたおかげで、筆算に少し自信がついてきたようです」など、子どもの小さな進歩。

・「先日、先生に習字をほめられたのが、とても嬉しかったようです」など、子どもの良い反応。

先生だって人の子ですから、日頃のがんばりに感謝されて悪い気はしません。

「そう言って頂けると、やりがいがあります」と嬉しそうにおっしゃっていた先生もいました。

このようにフィードバックを返すには、子どもと同じように、先生のいいところや、できているところ、がんばれているところを、一見当たり前に思えるようなことでも、しっかり気づき、認める姿勢が大事だと思います。

私はいつも、担任の先生と顔を合わせたり、連絡帳に何か書く度に、「ありがとうございます」と伝え、何かあれば「お手数をおかけし、すみません」と頭を下げています。

そして、「おかげさまで…」と、些細なことでも良い情報は必ずフィードバックしています。

例えば、

・「おかげさまで、最近は渋らずに登校できています」など、一見当たり前のようなこと。

・「丁寧にご指導頂いたおかげで、筆算に少し自信がついてきたようです」など、子どもの小さな進歩。

・「先日、先生に習字をほめられたのが、とても嬉しかったようです」など、子どもの良い反応。

先生だって人の子ですから、日頃のがんばりに感謝されて悪い気はしません。

「そう言って頂けると、やりがいがあります」と嬉しそうにおっしゃっていた先生もいました。

このようにフィードバックを返すには、子どもと同じように、先生のいいところや、できているところ、がんばれているところを、一見当たり前に思えるようなことでも、しっかり気づき、認める姿勢が大事だと思います。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています