ADHD(注意欠如多動症)の3つのタイプとは?【専門家監修】

ライター:発達障害のキホン

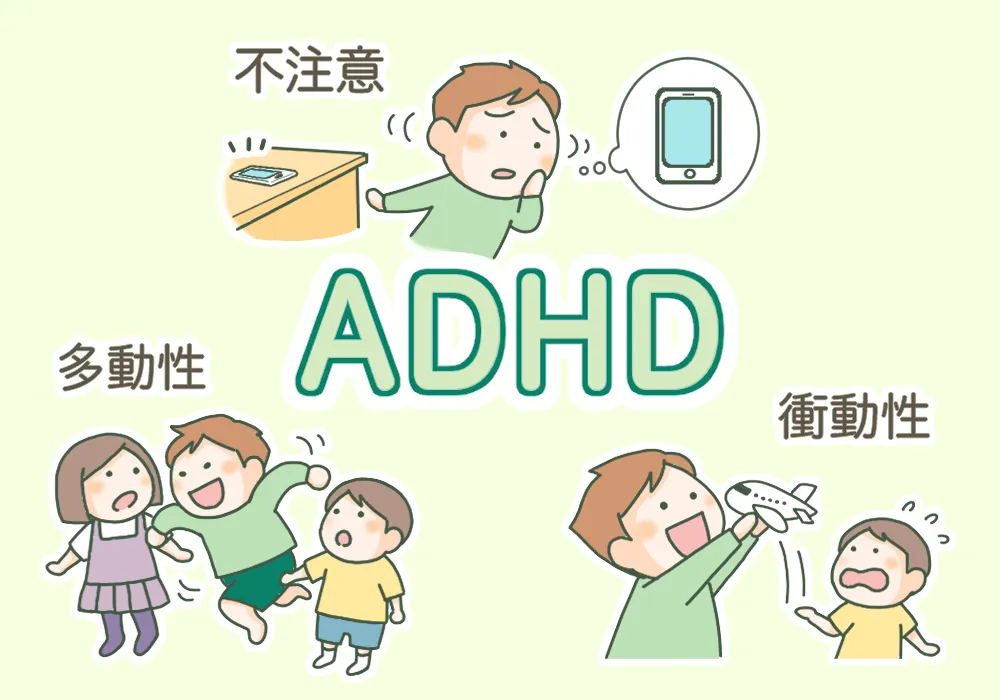

ADHD(注意欠如多動症)は不注意、多動性、衝動性の3つの症状がみられる発達障害のひとつです。ADHD(注意欠如多動症)は人によって症状の傾向が異なり、大きく3つのタイプに分けることができます。この記事では、ADHD(注意欠如多動症)の症状と、3つのタイプの特徴について詳しく解説します。

監修: 井上雅彦

鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

ADHD(注意欠如多動症)とは?

ADHD(注意欠如多動症)は、話を集中して聞けない、作業が不正確、なくしものが多いといった「不注意」、体を絶えず動かす、離席する、おしゃべり、順番を待てないなどの「多動性」「衝動性」の特性があり、日常生活に困難を生じる発達障害の一つです。特性のあらわれ方によって多動・衝動性の傾向が強いタイプ、不注意の傾向が強いタイプ、多動・衝動性と不注意が混在しているタイプなど主に3つに分けられ、これらの症状が12歳になる前に出現します。特性の多くは幼い子どもにみられる特徴と重なり、それらと区別することが難しいため、幼児期にADHDであると診断することは難しく、就学期以降に診断されることが多いといわれています。また、個人差はありますが、年齢と共に多動性が弱まるなど、特性のあらわれ方が成長に伴って変化することもあります。

※かつては「注意欠陥・多動性障害」という診断名でしたが、2013年に刊行された『DSM-5(精神障害の診断・統計マニュアル第5版)で、「注意欠如多動症」に変更されました。

※かつては「注意欠陥・多動性障害」という診断名でしたが、2013年に刊行された『DSM-5(精神障害の診断・統計マニュアル第5版)で、「注意欠如多動症」に変更されました。

ADHD(注意欠如多動症)の定義

文部科学省はADHD(注意欠如多動症)を以下のように定義しています。

ADHDとは、年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、及び/又は衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものである。

また、7歳以前に現れ、その状態が継続し、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。

引用:学習障害(LD)、注意欠陥/多動性障害(ADHD)及び高機能自閉症について|文部科学省

上記の文部科学省の定義では7歳以前に症状が現れるとされていますが、2013年に出版されたアメリカ精神医学会の『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版)では、診断年齢は12歳に引き上げられています。

近年では、子どもだけではなく大人になってからADHD(注意欠如多動症)と診断される人も多く、注目を浴びています。

近年では、子どもだけではなく大人になってからADHD(注意欠如多動症)と診断される人も多く、注目を浴びています。

ADHD(注意欠如多動症)の割合

人口調査によると、子どもの20人に1人、成人の40人に1人にADHD(注意欠如多動症)が生じることが示されています。以前は男性(男の子)に多いといわれていましたが、現在ではADHD(注意欠如多動症)の男女比は同程度に近づいていると報告されています。

ADHD(注意欠如多動症)の3つの症状

ADHD(注意欠如多動症)の症状は「不注意」「多動性」「衝動性」の3つに分けることができます。それぞれの具体的な特徴を見ていきましょう。

1.不注意による症状

・忘れ物が多い

・何かやりかけでもそのままほったらかしにする

・集中しづらい、でも自分がやりたいことや興味のあることに対しては集中しすぎて切り替えができない

・片づけや整理整頓が苦手

・注意が長続きせず、気が散りやすい

・話を聞いていないように見える

・忘れっぽく、物をなくしやすい

・何かやりかけでもそのままほったらかしにする

・集中しづらい、でも自分がやりたいことや興味のあることに対しては集中しすぎて切り替えができない

・片づけや整理整頓が苦手

・注意が長続きせず、気が散りやすい

・話を聞いていないように見える

・忘れっぽく、物をなくしやすい

2.多動性による症状

・落ち着いてじっと座っていられない

・そわそわして体が動いてしまう

・過度なおしゃべり

・公共の場など、静かにすべき場所で静かにできない

・そわそわして体が動いてしまう

・過度なおしゃべり

・公共の場など、静かにすべき場所で静かにできない

3.衝動性による症状

・順番が待てない

・気に障ることがあったら乱暴になってしまうことがある

・会話の流れを気にせず、思いついたらすぐに発言する

・他の人の邪魔をしたり、さえぎって自分がやったりする

・気に障ることがあったら乱暴になってしまうことがある

・会話の流れを気にせず、思いついたらすぐに発言する

・他の人の邪魔をしたり、さえぎって自分がやったりする

Sponsored

喧嘩でケガ、不登校で転校…発達障害がある子との毎日を守る意外な方法--月200円で心理士相談までもサポート

ADHD(注意欠如多動症)の3つのタイプとそれぞれの特徴

ADHD(注意欠如多動症)の症状は人によってその現れ方の傾向が異なり、大きく3つのタイプに分けることができます。また、性別によっても多いタイプが変わってきます。

1.不注意優勢に存在するADHD

不注意の症状が強く出ているタイプです。次のような特徴が現れることがあります。

・気が散りやすくて、物事に集中することが苦手

・やりたいこと、好きなことに対してはとても集中して取り組むが切り替えが苦手

・忘れ物や物をなくすことが多く、ぼーっとしているように見えて人の話を聞いているのか分からない

・幼いころは、ADHDではなくとも忘れ物が多い人が少なくないため、ADHDと気づかれにくい。不注意の特性は女性(女の子)に現れることが多い。

・気が散りやすくて、物事に集中することが苦手

・やりたいこと、好きなことに対してはとても集中して取り組むが切り替えが苦手

・忘れ物や物をなくすことが多く、ぼーっとしているように見えて人の話を聞いているのか分からない

・幼いころは、ADHDではなくとも忘れ物が多い人が少なくないため、ADHDと気づかれにくい。不注意の特性は女性(女の子)に現れることが多い。

2.多動・衝動性優勢に存在するADHD

多動と衝動の症状が強く出ているタイプです。次のような特徴が現れることがあります。

・落ち着きがなく、授業中などでも構わず歩き回ったり、体を動かしてしまうなど、落ち着いてじっと座っていることが苦手

・衝動が抑えられず、ちょっとしたことでも大声を上げたり、乱暴になったりしてしまい、乱暴な子、反抗的だととらえられやすい

・衝動的に不適切な発言をしたり、自分の話ばかりをする

・全体的にみるとこのタイプは少ないが、男性(男の子)に現れることが多い

・落ち着きがなく、授業中などでも構わず歩き回ったり、体を動かしてしまうなど、落ち着いてじっと座っていることが苦手

・衝動が抑えられず、ちょっとしたことでも大声を上げたり、乱暴になったりしてしまい、乱暴な子、反抗的だととらえられやすい

・衝動的に不適切な発言をしたり、自分の話ばかりをする

・全体的にみるとこのタイプは少ないが、男性(男の子)に現れることが多い

3.混合に存在するADHD

多動と衝動、不注意の症状が混ざり合って強く出ているタイプです。次のような特徴が現れることがあります。

・多動性-衝動性優勢型と不注意優勢型のどちらの特徴も併せ持っており、どれが強く出るかは人によって異なる

・忘れ物や物をなくすことが多く、じっとしていられず落ち着きがない

・ルールを守ることが苦手で順番を守らない、大声を出すなど衝動的に行動をすることがある

また、ADHD(注意欠如多動症)はASD(自閉スペクトラム症)やLD・SLD(限局性学習症)などほかの発達障害や、睡眠障害などと合併することもあります。その場合は上記に挙げた以外の症状が見られる場合もあります。

・多動性-衝動性優勢型と不注意優勢型のどちらの特徴も併せ持っており、どれが強く出るかは人によって異なる

・忘れ物や物をなくすことが多く、じっとしていられず落ち着きがない

・ルールを守ることが苦手で順番を守らない、大声を出すなど衝動的に行動をすることがある

また、ADHD(注意欠如多動症)はASD(自閉スペクトラム症)やLD・SLD(限局性学習症)などほかの発達障害や、睡眠障害などと合併することもあります。その場合は上記に挙げた以外の症状が見られる場合もあります。

ADHD(注意欠如多動症)の特徴とは?2歳ごろから現れる?チェックリストも【専門家監修】

授業中、席を離れてしまうの理由を探りましょう