こんにちは!保育士のたくまです。今日はスタッフミーティングでした。毎月、タイムリーなテーマに絞って議論するのですが、今月は「PECS®」について。

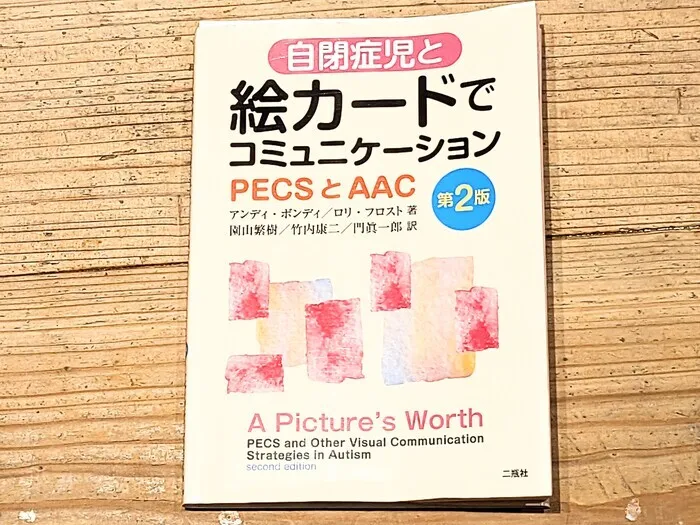

PECS®(ペクス)とは、Picture Exchange Communication Systemの略で、日本語では「絵カード交換式コミュニケーションシステム」と言います。

言葉を使わずに絵カードを使ってコミュニケーションをとる方法で、特に、自閉症や発達障害のある子が意思を伝えやすくするためにアメリカで開発されました。

私自身、PECS®という言葉は聞いたことはあったものの、恥ずかしながら勉強不足であまり詳しくは存じ上げませんでした。

絵カードと言えば、言葉でのコミュニケーションの苦手な子どもに対する視覚支援的な意味合いが大きいと思っていて。コミュニケーションのスタートは常に支援者側で、その視覚情報を頼りに子どもは行動を起こすイメージです。一日の予定を絵カードで提示するような。

しかし、PECS®はその逆で。コミュニケーションのスタートは子どもなんですよね。絵カードを使って自発的に相手とコミュニケーションをはかる方法、それがPECS®です。

コミュニケーションの手段って、何も会話だけじゃない。ジェスチャー、手話、筆談、点字、モールス信号、メール、チャット、さまざまな手段があります。

その一つに絵カード、つまり「絵話」があって、これが視覚情報を認識しやすい発達障がいのお子さまにとっては非常に効果的であることが分かっています。

絵カードを使うことで発語がさらに遅れる、なんていう心配は無用で、むしろPECS®を始めたことで発言が増えたという事例が多数報告されているほどです。

何かしらの要求から始まるのがPECS®だから、子どもにとってはその分伝えたいことがある。溢れんばかりの要求が、ついつい言葉に出てしまうんでしょう。

言葉って、コップから溢れる水みたいと言いますが、まさにそんなイメージではないでしょうか。

という訳で、発語やコミュニケーションに課題を持つお子さまのため、今月はPECS®の勉強会を行いました。基本的なことから、実際に現場でどのように支援するか具体策まで。明日から早速、実践したいと思います。

ちなみに勉強会は下記の流れで行いました。

1. 研修の目的(5分)

PECS®の基本的な概念を理解する

子どもへの効果的な活用方法を学ぶ

実際の支援に活かせるスキルを身につける

2. PECS®とは?(10分)

概要: 自閉症や発達障害のある子どもが意思疎通を行うためのコミュニケーション手段

特徴: 言葉の代わりに絵カードを使用して意思表示を行う

導入のメリット:コミュニケーションの促進、問題行動の軽減、言語発達のサポート

3. PECS®の6つのフェーズ(20分)

1. 交換のトレーニング – 子どもが欲しいものをカードで伝える

2. 自発的なコミュニケーション – 絵カードを使って自発的に意思表示

3. 弁別の学習 – いくつかのカードから正しいものを選ぶ

4. 文の構築 – 「○○がほしい」など、文章での表現を学ぶ

5. 質問への応答 – 「何がほしい?」と聞かれたら適切に答える

6. コメントの表現 – 状況を伝えたり、感想を表現

4. 質疑応答・まとめ(10分)

質疑応答

現場での活用ポイント

今後の実践への意識づけ

PECS®(ペクス)とは、Picture Exchange Communication Systemの略で、日本語では「絵カード交換式コミュニケーションシステム」と言います。

言葉を使わずに絵カードを使ってコミュニケーションをとる方法で、特に、自閉症や発達障害のある子が意思を伝えやすくするためにアメリカで開発されました。

私自身、PECS®という言葉は聞いたことはあったものの、恥ずかしながら勉強不足であまり詳しくは存じ上げませんでした。

絵カードと言えば、言葉でのコミュニケーションの苦手な子どもに対する視覚支援的な意味合いが大きいと思っていて。コミュニケーションのスタートは常に支援者側で、その視覚情報を頼りに子どもは行動を起こすイメージです。一日の予定を絵カードで提示するような。

しかし、PECS®はその逆で。コミュニケーションのスタートは子どもなんですよね。絵カードを使って自発的に相手とコミュニケーションをはかる方法、それがPECS®です。

コミュニケーションの手段って、何も会話だけじゃない。ジェスチャー、手話、筆談、点字、モールス信号、メール、チャット、さまざまな手段があります。

その一つに絵カード、つまり「絵話」があって、これが視覚情報を認識しやすい発達障がいのお子さまにとっては非常に効果的であることが分かっています。

絵カードを使うことで発語がさらに遅れる、なんていう心配は無用で、むしろPECS®を始めたことで発言が増えたという事例が多数報告されているほどです。

何かしらの要求から始まるのがPECS®だから、子どもにとってはその分伝えたいことがある。溢れんばかりの要求が、ついつい言葉に出てしまうんでしょう。

言葉って、コップから溢れる水みたいと言いますが、まさにそんなイメージではないでしょうか。

という訳で、発語やコミュニケーションに課題を持つお子さまのため、今月はPECS®の勉強会を行いました。基本的なことから、実際に現場でどのように支援するか具体策まで。明日から早速、実践したいと思います。

ちなみに勉強会は下記の流れで行いました。

1. 研修の目的(5分)

PECS®の基本的な概念を理解する

子どもへの効果的な活用方法を学ぶ

実際の支援に活かせるスキルを身につける

2. PECS®とは?(10分)

概要: 自閉症や発達障害のある子どもが意思疎通を行うためのコミュニケーション手段

特徴: 言葉の代わりに絵カードを使用して意思表示を行う

導入のメリット:コミュニケーションの促進、問題行動の軽減、言語発達のサポート

3. PECS®の6つのフェーズ(20分)

1. 交換のトレーニング – 子どもが欲しいものをカードで伝える

2. 自発的なコミュニケーション – 絵カードを使って自発的に意思表示

3. 弁別の学習 – いくつかのカードから正しいものを選ぶ

4. 文の構築 – 「○○がほしい」など、文章での表現を学ぶ

5. 質問への応答 – 「何がほしい?」と聞かれたら適切に答える

6. コメントの表現 – 状況を伝えたり、感想を表現

4. 質疑応答・まとめ(10分)

質疑応答

現場での活用ポイント

今後の実践への意識づけ