こんにちは!保育士のたくまです。前回のブログでは、4歳自閉症児の他者との距離感についての対応を、児童指導員のじゅんやさんに答えて頂きました。

実は私もA君の距離感が気になっていたので、発達段階や特性を踏まえて、私なりに手立てを考えてみました。

A君の発達段階や特性からすると、「相手の気持ちを想像する」ということは、少しハードルが高いのかなと感じています。

それゆえに相手のプライベートスペースに入ったり(もちろん悪気はありません)、それに対して嫌がる相手の表情を読み取って行動に移すということも難しいのかなと思います。

こうしたA君の現状を踏まえ、どうしたらA君が園でお友達とトラブルなく楽しく生活できるか考えてみました。

ステップ①

トラブル回避のための事前支援

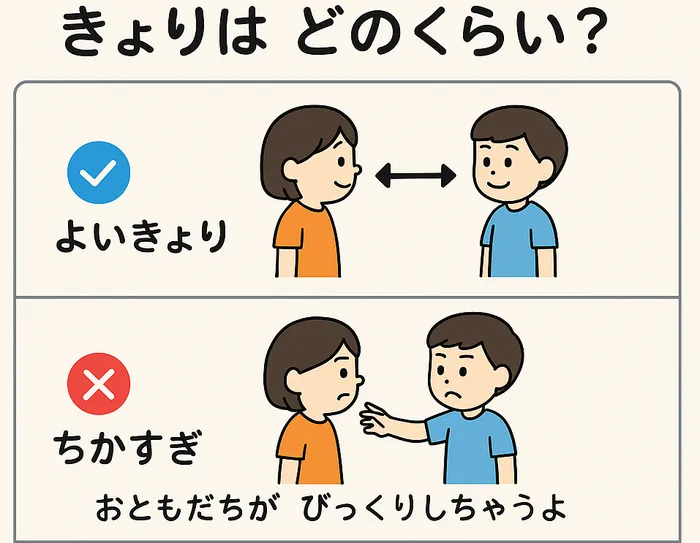

集団遊びの前に、「近づきすぎは✕」「このくらいの距離は◯」など絵カードを使ってお友達との距離感の【OK・NG】を事前に伝えておけるといいのかなと思います。A君の目に見える場所に、そうした絵カードを提示しておくのもいいかもしれません。※添付画像参照

ステップ②

集団遊びの場面での環境調整

A君は目に見えるものは理解しやすい傾向が見られますので、「距離の目安を見える化する」と良いのではと思います。

主にA君の好きなおもちゃ(共有物)を介してお友達との距離感トラブルが生じているような気がするので、その遊びのスペースをA君に視覚的に分かりやすく提示してあげると良いのかなと思います。

具体的な配慮や環境調整としては、床にマスキングテープ等でラインを引いたり、マークやマット等で遊ぶ場所を分かりやすくした上で、「この中で遊ぼうね」などと声掛けする。

A君だけが遊べる共有おもちゃを別途箱の中に入れるなどして「このおもちゃで遊ぼうね」などと声掛けするのもいいかもしれません。

ステップ③

トラブルが起きたときの対応

「だめ!」と強く叱るのではなく「A君が近づきすぎちゃったから、お友だちがびっくりしちゃうんだよ」と優しく伝えて、A君がお友達との距離感を学ぶチャンスと捉えてもらいます。

落ち着いてから、①の絵カードを見ながら、振り返りの時間を作ってもらうといいかもしれません。適切な距離感で遊べたときは「今日、お友だちといい距離感だったね」と具体的にフィードバックし、小さな成功を「見える化」してほめると、A君の中で理解が深まるのではないかと思います。

ステップ④

家庭でできる工夫・関わり

家庭でできる、相手の気持ちに気づいたり意識する練習を考えてみました。遊びのなかで取り入れることで、A君の中でルーティン化できるかもしれません。

・ごっこ遊び

A君の好きなぬいぐるみや人形を使って「近づきすぎるとどうなる?」「ちょっと嫌な気持ちになっちゃうな〜」などとお友達との距離感を遊びながら体験的に伝えると、A君も理解しやすいかもしれません。

・絵本の活用

「ともだちや」(内田麟太郎)など、気持ちのやりとりがテーマの絵本を一緒に読んで、相手の気持ちに気づく練習をすることで、相手の気持ちに気づくことができるようになるのかなと思います。

・ハグやタッチのタイミング練習

「今ぎゅーしてもいい?」と許可をとる遊びを通して、相手の気持ちを意識する練習を通して、こちらも相手の気持ちに感覚的に気づくことができるようになるのかなと思います。

・おうちでもSST

朝に「今日、園でお友だちとどう遊ぶ?」など、事前にお友だちとの距離感をシミュレーションをしておくのもいいかもしれません。①の絵カードを見せて理解を促してもよいと思います。

A君の強みは視覚優位で記憶力に優れているところ、そしてルーティンを重んじるところではないかと思います。ポイントは、「お友達との正しい距離感をA君の中でルーティン化すること」だと思っていますので、少しずつそこに近づけていけるといいなと思ってます。

ただ実際に支援してみて、ご本人に合わなかったり上手くいかないケースというのは結構ああるんですよね。

そのときはまた別の角度で支援方法を考えてみたいと思います!

実は私もA君の距離感が気になっていたので、発達段階や特性を踏まえて、私なりに手立てを考えてみました。

A君の発達段階や特性からすると、「相手の気持ちを想像する」ということは、少しハードルが高いのかなと感じています。

それゆえに相手のプライベートスペースに入ったり(もちろん悪気はありません)、それに対して嫌がる相手の表情を読み取って行動に移すということも難しいのかなと思います。

こうしたA君の現状を踏まえ、どうしたらA君が園でお友達とトラブルなく楽しく生活できるか考えてみました。

ステップ①

トラブル回避のための事前支援

集団遊びの前に、「近づきすぎは✕」「このくらいの距離は◯」など絵カードを使ってお友達との距離感の【OK・NG】を事前に伝えておけるといいのかなと思います。A君の目に見える場所に、そうした絵カードを提示しておくのもいいかもしれません。※添付画像参照

ステップ②

集団遊びの場面での環境調整

A君は目に見えるものは理解しやすい傾向が見られますので、「距離の目安を見える化する」と良いのではと思います。

主にA君の好きなおもちゃ(共有物)を介してお友達との距離感トラブルが生じているような気がするので、その遊びのスペースをA君に視覚的に分かりやすく提示してあげると良いのかなと思います。

具体的な配慮や環境調整としては、床にマスキングテープ等でラインを引いたり、マークやマット等で遊ぶ場所を分かりやすくした上で、「この中で遊ぼうね」などと声掛けする。

A君だけが遊べる共有おもちゃを別途箱の中に入れるなどして「このおもちゃで遊ぼうね」などと声掛けするのもいいかもしれません。

ステップ③

トラブルが起きたときの対応

「だめ!」と強く叱るのではなく「A君が近づきすぎちゃったから、お友だちがびっくりしちゃうんだよ」と優しく伝えて、A君がお友達との距離感を学ぶチャンスと捉えてもらいます。

落ち着いてから、①の絵カードを見ながら、振り返りの時間を作ってもらうといいかもしれません。適切な距離感で遊べたときは「今日、お友だちといい距離感だったね」と具体的にフィードバックし、小さな成功を「見える化」してほめると、A君の中で理解が深まるのではないかと思います。

ステップ④

家庭でできる工夫・関わり

家庭でできる、相手の気持ちに気づいたり意識する練習を考えてみました。遊びのなかで取り入れることで、A君の中でルーティン化できるかもしれません。

・ごっこ遊び

A君の好きなぬいぐるみや人形を使って「近づきすぎるとどうなる?」「ちょっと嫌な気持ちになっちゃうな〜」などとお友達との距離感を遊びながら体験的に伝えると、A君も理解しやすいかもしれません。

・絵本の活用

「ともだちや」(内田麟太郎)など、気持ちのやりとりがテーマの絵本を一緒に読んで、相手の気持ちに気づく練習をすることで、相手の気持ちに気づくことができるようになるのかなと思います。

・ハグやタッチのタイミング練習

「今ぎゅーしてもいい?」と許可をとる遊びを通して、相手の気持ちを意識する練習を通して、こちらも相手の気持ちに感覚的に気づくことができるようになるのかなと思います。

・おうちでもSST

朝に「今日、園でお友だちとどう遊ぶ?」など、事前にお友だちとの距離感をシミュレーションをしておくのもいいかもしれません。①の絵カードを見せて理解を促してもよいと思います。

A君の強みは視覚優位で記憶力に優れているところ、そしてルーティンを重んじるところではないかと思います。ポイントは、「お友達との正しい距離感をA君の中でルーティン化すること」だと思っていますので、少しずつそこに近づけていけるといいなと思ってます。

ただ実際に支援してみて、ご本人に合わなかったり上手くいかないケースというのは結構ああるんですよね。

そのときはまた別の角度で支援方法を考えてみたいと思います!