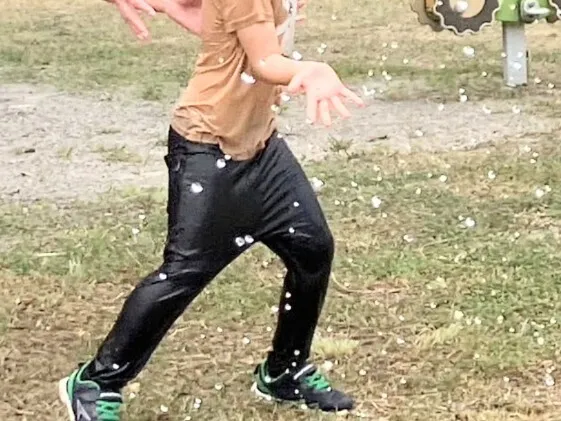

こんにちは!保育士のたくまです。かき氷に次ぐユリシスの夏の風物詩「水遊び」が今年も大好評!みんなびしょ濡れになって楽しんでいます。

子どもたちが大好きな「水遊び」ですが、実は療育的な視点で見てもメリットがたくさんあるのをご存じでしょうか?

「ただ遊んでるだけでしょ?」と思ったら大間違い。水遊びは、感覚・運動・社会性⋯あらゆる発達にアプローチできる、言わば「天然の教材」なんです!

水は「冷たい・あたたかい・流れる・止まる・はじける」など、シンプルだけど五感をフル稼働させてくれる素材。

皮膚感覚(触覚)を刺激することで感覚過敏の子の慣らし体験にもなります。また抵抗を感じる動きは 固有感覚や前庭感覚を育てることにも繋がります。

例えば、水をバケツから移すだけでも「重さ」「音」「温度」を同時に感じられます。まさに「マルチセンサー体験」と言っても過言ではありません。

また、体幹とバランスのトレーニングにもなります。水の中って、意外とふらつくもの。プールの底を歩いたり、水鉄砲を狙ったりする動きは、自然と体幹トレーニングになります。

さらに、水の抵抗があるから「押す・引く・持ち上げる」といった筋力アップにも効果的。運動療育の観点からもピッタリです。

それに水遊びは「協力」や「やり取り」が自然に生まれやすい、コミュニケーションのきっかけに適した遊びと言えます。

水鉄砲の打ち合いはターン制やルールの理解に繋がっているし、お友達との水の掛け合いは相手の表情や反応を読み取ることにもなります。

言葉が苦手な子でも、水を掛け合うだけで「キャッキャッ」と心が繋がる瞬間があります。遊びの中で本能的に感情を呼び起こし「対人スキル」が磨かれるんですね。

そして、「冷たすぎる」「びしょ濡れで気持ち悪い」「やめたい」など、水遊びには感情の揺れがつきもの。そこで支援者と一緒に「どうしたら心地よく続けられるか?」を考えることで、自己調整力を育てることもできます。

例えば、水が苦手なら、空いたペットボトルに水を入れて自分のタイミングで水を注いで触る、途中で休憩するなどの「マイルール」を決める。

「タオルがあるから大丈夫だよ」と安心感を持たせるなどの配慮もアリ。こうした経験が、日常の「気持ちの切り替え」にも繋がるんですね。

「療育」というと、ちょっと構えがち。でも水遊びは、ただ純粋に楽しい!で、良いと私は思います。

楽しい活動だからこそ、子どもは失敗を恐れず挑戦しやすい。「もう一回やってみよう!」の気持ちが、自己肯定感をじわじわ育ててくれると信じています。

水遊びは、感覚統合、体幹・筋力トレーニング、コミュニケーションの練習、自己調整力のサポート、自己肯定感アップなど多方面に効果がある、言わば「万能療育アクティビティ」。

もしご家庭で水遊びの機会があれば、ただの遊びとしてではなく「成長のチャンス」として捉えてはいかがでしょう?

子どもたちの「キャッキャッ」の笑顔の裏には、たくさんの「学び」が隠れていますよ。

子どもたちが大好きな「水遊び」ですが、実は療育的な視点で見てもメリットがたくさんあるのをご存じでしょうか?

「ただ遊んでるだけでしょ?」と思ったら大間違い。水遊びは、感覚・運動・社会性⋯あらゆる発達にアプローチできる、言わば「天然の教材」なんです!

水は「冷たい・あたたかい・流れる・止まる・はじける」など、シンプルだけど五感をフル稼働させてくれる素材。

皮膚感覚(触覚)を刺激することで感覚過敏の子の慣らし体験にもなります。また抵抗を感じる動きは 固有感覚や前庭感覚を育てることにも繋がります。

例えば、水をバケツから移すだけでも「重さ」「音」「温度」を同時に感じられます。まさに「マルチセンサー体験」と言っても過言ではありません。

また、体幹とバランスのトレーニングにもなります。水の中って、意外とふらつくもの。プールの底を歩いたり、水鉄砲を狙ったりする動きは、自然と体幹トレーニングになります。

さらに、水の抵抗があるから「押す・引く・持ち上げる」といった筋力アップにも効果的。運動療育の観点からもピッタリです。

それに水遊びは「協力」や「やり取り」が自然に生まれやすい、コミュニケーションのきっかけに適した遊びと言えます。

水鉄砲の打ち合いはターン制やルールの理解に繋がっているし、お友達との水の掛け合いは相手の表情や反応を読み取ることにもなります。

言葉が苦手な子でも、水を掛け合うだけで「キャッキャッ」と心が繋がる瞬間があります。遊びの中で本能的に感情を呼び起こし「対人スキル」が磨かれるんですね。

そして、「冷たすぎる」「びしょ濡れで気持ち悪い」「やめたい」など、水遊びには感情の揺れがつきもの。そこで支援者と一緒に「どうしたら心地よく続けられるか?」を考えることで、自己調整力を育てることもできます。

例えば、水が苦手なら、空いたペットボトルに水を入れて自分のタイミングで水を注いで触る、途中で休憩するなどの「マイルール」を決める。

「タオルがあるから大丈夫だよ」と安心感を持たせるなどの配慮もアリ。こうした経験が、日常の「気持ちの切り替え」にも繋がるんですね。

「療育」というと、ちょっと構えがち。でも水遊びは、ただ純粋に楽しい!で、良いと私は思います。

楽しい活動だからこそ、子どもは失敗を恐れず挑戦しやすい。「もう一回やってみよう!」の気持ちが、自己肯定感をじわじわ育ててくれると信じています。

水遊びは、感覚統合、体幹・筋力トレーニング、コミュニケーションの練習、自己調整力のサポート、自己肯定感アップなど多方面に効果がある、言わば「万能療育アクティビティ」。

もしご家庭で水遊びの機会があれば、ただの遊びとしてではなく「成長のチャンス」として捉えてはいかがでしょう?

子どもたちの「キャッキャッ」の笑顔の裏には、たくさんの「学び」が隠れていますよ。