発達障害の原因は?ASD(自閉スペクトラム症)・ADHD(注意欠如多動症)・LD・SLD(限局性学習症)それぞれ原因に違いはあるの?【小児科医監修】

ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

発達障害の原因は、まだ解明が進んでいないことも多く研究段階ですが、かつて言われていた「親のしつけ方・育て方が悪い」「親の愛情不足」といった心因論は現在では医学的に否定されています。発達障害は、脳の機能的・器質的な違いによって生じると考えられますが、生物学的な指標や物質はまだ分かっていません。今回は、発達障害の特徴や原因に関する研究、症状の現れ方について紹介します。

監修: 藤井明子

小児科専門医

小児神経専門医

てんかん専門医

どんぐり発達クリニック院長

東京女子医科大学大学院修了。東京女子医科大学病院、長崎県立子ども医療福祉センターで研鑽を積み、2019年よりさくらキッズくりにっく院長に就任。2024年より、どんぐり発達クリニック院長、育心会児童発達部門統括医師に就任。お子様の個性を大切にしながら、親御さんの子育ての悩みにも寄り添う診療を行っている。 3人の子どもを育児中である。

小児神経専門医

てんかん専門医

どんぐり発達クリニック院長

発達障害とは

発達障害とは、生まれつきの脳機能の発達のアンバランスさと、その人が過ごす環境とのミスマッチから、社会生活に困難が生じる障害のことです。

2005年4月に制定された発達障害者支援法では、発達障害は以下のように定義されました。

2005年4月に制定された発達障害者支援法では、発達障害は以下のように定義されました。

発達障害とは、発達障害者支援法において「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されています。

出典:5.発達障害について|文部科学省ホームページ

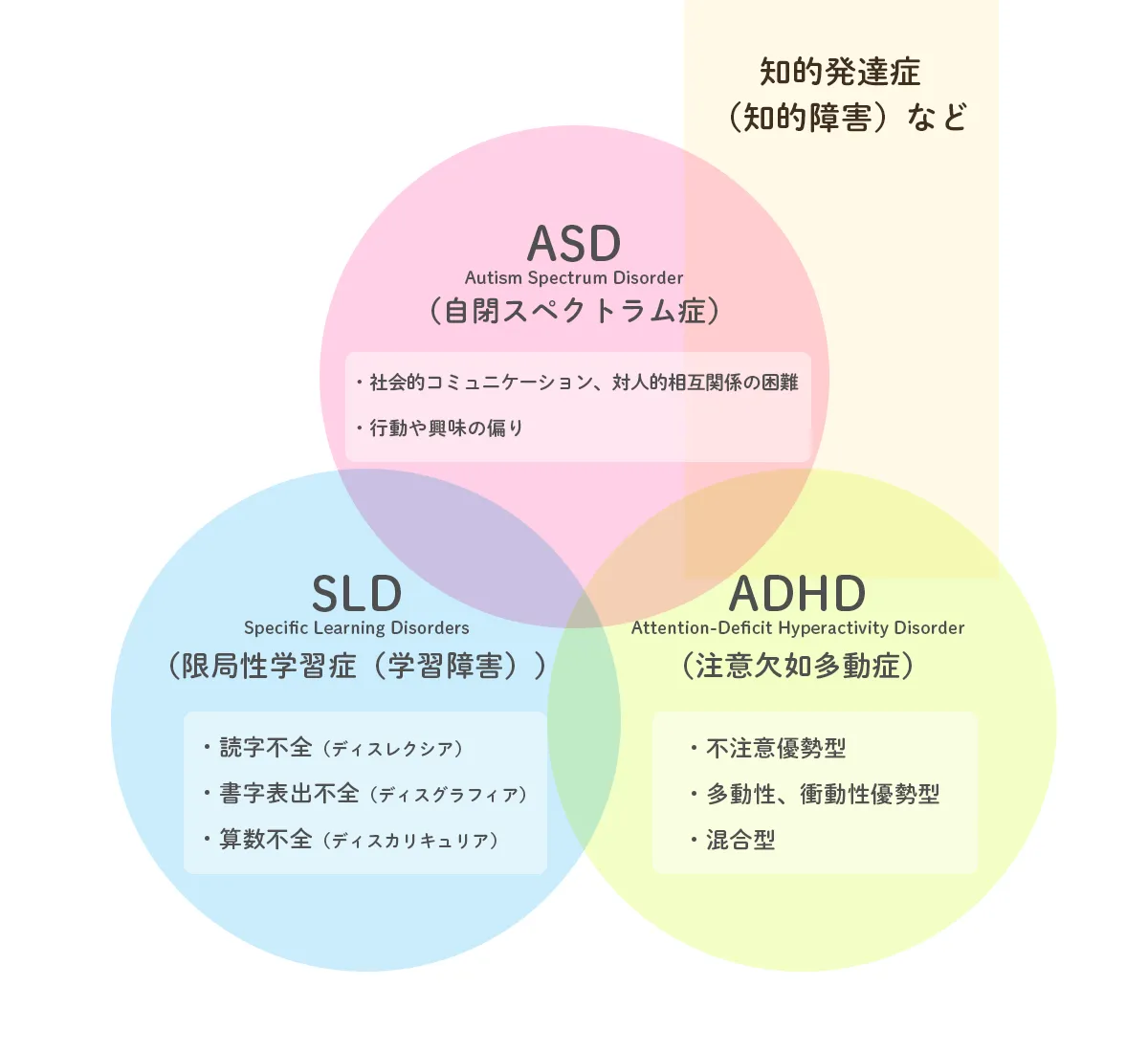

発達障害はいくつかの種類があり、法律上の分類や診断基準によっても異なりますが、「ASD(自閉スペクトラム症)」「ADHD(注意欠如多動症)」「LD・SLD(限局性学習症)」などが含まれます。

※以前は対人関係の困難、パターン化した行動や強いこだわりの症状がみられる障害の総称として「広汎性発達障害」が用いられていましたが、アメリカ精神医学会発刊の『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版)では自閉的特徴を持つ疾患は包括され、2022年(日本版は2023年)発刊の『DSM-5-TR』では「自閉スペクトラム症」という診断名になりました。この記事では以下、ASD(自閉スペクトラム症)と記載しています。

「注意欠陥・多動性障害」についても、2022年(日本版は2023年)発刊の『DSM-5-TR』で「注意欠如多動症」という診断名になりました。この記事では以下、ADHD(注意欠如多動症)と記載しています。

学習障害は現在、「SLD(限局性学習症)」という診断名となっていますが、最新版DSM-5-TR以前の診断名である「LD(学習障害)」といわれることが多くあるため、ここでは「LD・SLD(限局性学習症)」と表記します。

知的発達症(知的障害)は、「発達障害者支援法」では発達障害に含まれていませんが、ASD(自閉スペクトラム症)など発達障害のある人の中には知的発達症(知的障害)を伴う場合もあります。

※以前は対人関係の困難、パターン化した行動や強いこだわりの症状がみられる障害の総称として「広汎性発達障害」が用いられていましたが、アメリカ精神医学会発刊の『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版)では自閉的特徴を持つ疾患は包括され、2022年(日本版は2023年)発刊の『DSM-5-TR』では「自閉スペクトラム症」という診断名になりました。この記事では以下、ASD(自閉スペクトラム症)と記載しています。

「注意欠陥・多動性障害」についても、2022年(日本版は2023年)発刊の『DSM-5-TR』で「注意欠如多動症」という診断名になりました。この記事では以下、ADHD(注意欠如多動症)と記載しています。

学習障害は現在、「SLD(限局性学習症)」という診断名となっていますが、最新版DSM-5-TR以前の診断名である「LD(学習障害)」といわれることが多くあるため、ここでは「LD・SLD(限局性学習症)」と表記します。

知的発達症(知的障害)は、「発達障害者支援法」では発達障害に含まれていませんが、ASD(自閉スペクトラム症)など発達障害のある人の中には知的発達症(知的障害)を伴う場合もあります。

発達障害は増えている?

2022年に文部科学省が公表した「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」によると、以下のような結果が示されています。

◇「学習面又は行動面で著しい困難を示す」とされた児童生徒数の割合:8.8%(推定値)

※小学校・中学校、学級担任等が回答

この調査は、学級担任等の回答であり発達障害の診断率ではありませんが、前回調査(2012)よりも2.3ポイント増であることから、特別な支援が必要と思われる児童生徒が増えていることが分かります。

また、特別支援学級に在籍する児童生徒数については、2010年の14.5万人に対し2020年では30.2万人と年々増え続けています。このことから、特別支援教育を受ける子どもの数は増えていると言えるでしょう。

これらの背景には、発達障害が広く認知されるようになったことも関連していると考えられます。ほかにもさまざまな要因が重なっていると思われますが、発達障害のある人が増えているのかどうかという点は、現在のところ分かっていません。

◇「学習面又は行動面で著しい困難を示す」とされた児童生徒数の割合:8.8%(推定値)

※小学校・中学校、学級担任等が回答

この調査は、学級担任等の回答であり発達障害の診断率ではありませんが、前回調査(2012)よりも2.3ポイント増であることから、特別な支援が必要と思われる児童生徒が増えていることが分かります。

また、特別支援学級に在籍する児童生徒数については、2010年の14.5万人に対し2020年では30.2万人と年々増え続けています。このことから、特別支援教育を受ける子どもの数は増えていると言えるでしょう。

これらの背景には、発達障害が広く認知されるようになったことも関連していると考えられます。ほかにもさまざまな要因が重なっていると思われますが、発達障害のある人が増えているのかどうかという点は、現在のところ分かっていません。

発達障害の原因は?

発達障害の原因は研究段階

子どもの発達の遅れや特性について、「自分の育て方のせいなのではないか」と悩まれている保護者の方もいるかもしれません。

発達ナビライターのべっこうあめアマミさんも、かつて自分を責めた日々のことを以下のようにつづっています。

発達ナビライターのべっこうあめアマミさんも、かつて自分を責めた日々のことを以下のようにつづっています。

人への興味が薄い息子、私の育て方のせい?

当時は「歩かない」ことが息子の発達における最も重大な問題に思えました。ですが問題なのは精神的な発達の遅れのほうだったと、今なら思います。

というのも、今の息子はむしろ同年代の定型発達のお子さんより歩くんじゃなかろうか、というくらいよく歩く子ですが、指さしは7歳になった今もできません。人の真似などもほとんどしません。突然突きつけられた発達の遅れに、私の育て方が悪かったのかと何度も自分を責めました。

新連載!ASD息子は特別支援学校の2年生。発語0で指差しもできない…「私の子育てのせい?」自分を責めた日々とこれからのこと

発達障害の原因は、まだ解明が進んでいないことも多く研究段階ですが、かつて言われていた「親のしつけ方・育て方が悪い」「親の愛情不足」といった心因論は現在では医学的に否定されています。発達障害は、先天的な脳の機能的・器質的な違いによって生じると考えられています。

遺伝的要因と環境的要因が影響している可能性

発達障害の原因はまだ解明されていないものの、症状については、遺伝要因と環境的要因が影響していると考えられています。

例えば、遺伝子研究においては、ASD(自閉スペクトラム症)に関して、一卵性双生児の研究から、遺伝的要因が強いことが示唆されていますが、多数の遺伝子が関与していると考えられ、特定の遺伝子については現在のところ分かっていません。発症を決定づける単一の遺伝子が特定される可能性は、非常に低いと考えられています。

また、生物学的な説明がされるときの「環境的要因」については、親の育て方など出生後の環境を指すのではなく、生まれる前や周産期の要因を指します。

妊娠中の影響についての研究も一部行われていますが、再現性のあるものもあればないものもあり、引き続き研究が必要であると考えられています。特定の食べ物や母親・父親の要因なども解明されていません。

脳研究なども行われているものの、研究途上であり、包括的な解明には至っていません。

ただし、社会生活を送る上でどのような困難さが生じるかという点については、「その人が過ごす環境」との相互作用であるため、同じ症状があったとしても困難の程度や内容はさまざまです。この場合の「その人が過ごす環境」とは、家庭や園・学校といった場や関わる人、使う道具や方法などを指します。

特に「親の関わり方などの家庭環境が子どもの発達に影響したのでは?」と不安に思うご家庭もあるかもしれません。家庭環境はお子さんの過ごしやすさに影響する面はあるとも考えられていますが、発達障害の原因については、先天的(生まれる前)という考えが現在の主流です。

例えば、遺伝子研究においては、ASD(自閉スペクトラム症)に関して、一卵性双生児の研究から、遺伝的要因が強いことが示唆されていますが、多数の遺伝子が関与していると考えられ、特定の遺伝子については現在のところ分かっていません。発症を決定づける単一の遺伝子が特定される可能性は、非常に低いと考えられています。

また、生物学的な説明がされるときの「環境的要因」については、親の育て方など出生後の環境を指すのではなく、生まれる前や周産期の要因を指します。

妊娠中の影響についての研究も一部行われていますが、再現性のあるものもあればないものもあり、引き続き研究が必要であると考えられています。特定の食べ物や母親・父親の要因なども解明されていません。

脳研究なども行われているものの、研究途上であり、包括的な解明には至っていません。

ただし、社会生活を送る上でどのような困難さが生じるかという点については、「その人が過ごす環境」との相互作用であるため、同じ症状があったとしても困難の程度や内容はさまざまです。この場合の「その人が過ごす環境」とは、家庭や園・学校といった場や関わる人、使う道具や方法などを指します。

特に「親の関わり方などの家庭環境が子どもの発達に影響したのでは?」と不安に思うご家庭もあるかもしれません。家庭環境はお子さんの過ごしやすさに影響する面はあるとも考えられていますが、発達障害の原因については、先天的(生まれる前)という考えが現在の主流です。

発達障害による困りごとが生じる過程って?検査方法は?

発達障害の発症から困りごとが生じる過程

発達障害は、生まれつきの脳の機能的障害のために、認知の方法や感じ方の違いが生じ、それがコミュニケーションや行動上の問題につながり、社会生活に困難が生じる障害です。

例えば、ASD(自閉スペクトラム症)では、他者の視点に立って考えることの難しさから、相手を不快にさせてしまい友人関係をうまく築けないことなどがあります。ADHD(注意欠如多動症)では、多動・衝動性の特性から、授業に集中できない・先生の指示を聞きもらしてしまうなどがあり、集団参加が難しくなる場合もあります。

特に、集団参加や社会的なふるまいが要求され始める時期に、困りごとが生じ始めることもあります。例えば、以下のようなきっかけでなんらかの支援を受けることもあります。

・1歳6か月児健診や3歳児健診などの乳幼児健康診査

・入園や入学など、新しい環境で集団生活が始まったタイミング

・子育ての大変さが大きく、医師や相談窓口に相談したタイミング など

LD・SLD(限局性学習症)については、学習に関わる困難さであるため、就学後に明らかになることが多いと言われています。しかし、就学前から音韻認識の弱さなど、読み書きに関わる力の苦手さが現れていることもあります。

また、子どもだけではなく、大人になってから検査を受け、発達障害の診断を受けることもあります。なかには、不安障害(不安症)やうつ病などの気分障害など、いわゆる二次障害と呼ばれる症状や状態となり、その診察や検査の過程で発達障害の診断となる場合もあります。

例えば、ASD(自閉スペクトラム症)では、他者の視点に立って考えることの難しさから、相手を不快にさせてしまい友人関係をうまく築けないことなどがあります。ADHD(注意欠如多動症)では、多動・衝動性の特性から、授業に集中できない・先生の指示を聞きもらしてしまうなどがあり、集団参加が難しくなる場合もあります。

特に、集団参加や社会的なふるまいが要求され始める時期に、困りごとが生じ始めることもあります。例えば、以下のようなきっかけでなんらかの支援を受けることもあります。

・1歳6か月児健診や3歳児健診などの乳幼児健康診査

・入園や入学など、新しい環境で集団生活が始まったタイミング

・子育ての大変さが大きく、医師や相談窓口に相談したタイミング など

LD・SLD(限局性学習症)については、学習に関わる困難さであるため、就学後に明らかになることが多いと言われています。しかし、就学前から音韻認識の弱さなど、読み書きに関わる力の苦手さが現れていることもあります。

また、子どもだけではなく、大人になってから検査を受け、発達障害の診断を受けることもあります。なかには、不安障害(不安症)やうつ病などの気分障害など、いわゆる二次障害と呼ばれる症状や状態となり、その診察や検査の過程で発達障害の診断となる場合もあります。

発達障害を検査する方法はあるの?

発達障害は、脳の機能的・器質的な違いによって生じると考えられますが、生物学的な指標や物質はまだ分かっていません。そのため、診断は主に行動的基準に基づいて行われることが一般的です。

現在の医学では妊娠中の羊水検査、血液検査、エコー写真などの出生前診断で発達障害が判明することはありません。また、出生後も遺伝子検査や血液検査といった生理学的な検査では診断できません。

これは、発達障害の原因が完全には解明されておらず、またその原因も複雑で単一ではないと考えられるためです。今後も生理学的な検査方法を確立するのはかなり難しいとも言われています。

発達障害の診断は、一般的にアメリカ精神医学会の診断基準である『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版)やWHOの診断基準である『ICD-11』(『国際疾病分類』第11版)に基づいて行われます。医師による問診や行動観察、心理検査や発達検査の結果や、日常生活・社会生活でどのように困難さが生じているかなどから、総合的に判断されます。

現在の医学では妊娠中の羊水検査、血液検査、エコー写真などの出生前診断で発達障害が判明することはありません。また、出生後も遺伝子検査や血液検査といった生理学的な検査では診断できません。

これは、発達障害の原因が完全には解明されておらず、またその原因も複雑で単一ではないと考えられるためです。今後も生理学的な検査方法を確立するのはかなり難しいとも言われています。

発達障害の診断は、一般的にアメリカ精神医学会の診断基準である『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版)やWHOの診断基準である『ICD-11』(『国際疾病分類』第11版)に基づいて行われます。医師による問診や行動観察、心理検査や発達検査の結果や、日常生活・社会生活でどのように困難さが生じているかなどから、総合的に判断されます。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています