「読むのが苦手…」ディスレクシア(読字不全)の診断・検査の内容は?【専門家監修】

ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

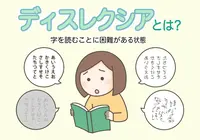

ディスレクシアは読字不全とも呼ばれるLD・SLD(限局性学習症)の一種です。まだまだ日本での認知度は低いですが、診断はどういった内容のものがあるのでしょうか? 読むことに困難を抱えている子どもに気づき、支援につなげるためのさまざまな検査方法についてもご紹介します!

監修: 井上雅彦

鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

ディスレクシア(読字不全)の症状・特徴とは?

ディスレクシアはLD・SLD(限局性学習症)のひとつです。知的な遅れはなく、会話は問題なく理解することができるのに、知的水準や教育段階に見合わない読みの困難があるのが特徴です。

ディスレクシアである人は、文字を読む為に必要な脳の情報処理に問題があると考えられています。

主な文字認識の問題は、大きく以下の2つです。

1.「文字の読み方の認識が難しい」音韻処理の不全

音韻機能とは最小の音単位を認識・処理する能力を指しますが、ディスレクシアの人の脳の特性として、音韻の処理に関わる大脳基底核と左前上側頭回という領域の機能異常があるという説が主流となっています。そのため音を聞き分けたり、文字と音を結びつけて「読む」ことが難しいと言われています。

・文字を音に変換して読むのが苦手

・単語のまとまりを理解するのが難しい

・耳から聞いて記憶するのが苦手

2.「文字の形の認識が難しい」視覚情報処理の不全

ディスレクシアの人の中には、視覚認識や眼球運動に偏りがあり、普通の文字の見え方とは違った見え方をしている人もいると言われています。

・文字がにじんだり、ぼやけた状態で見える

・らせん状に文字がゆがんだり、3Dのように浮き出て見える

・鏡に映したように文字が左右反転して見える

・文字を点で描いているような点描画に見える

以上の状態から文字が読み取りづらく、語句や行を抜かしたり、逆さ読みをしたり、音読が苦手な傾向にあります。また、読みだけでなく、読めないことで書くことにも困難があらわれる場合もあります。

ディスレクシアの人は文字が全く読めないわけではなく、文字を理解するのに非常に時間がかかるのがその特徴です。一方、音声にすると理解することが多く、会話能力は問題ないことがほとんどです。

主な文字認識の問題は、大きく以下の2つです。

1.「文字の読み方の認識が難しい」音韻処理の不全

音韻機能とは最小の音単位を認識・処理する能力を指しますが、ディスレクシアの人の脳の特性として、音韻の処理に関わる大脳基底核と左前上側頭回という領域の機能異常があるという説が主流となっています。そのため音を聞き分けたり、文字と音を結びつけて「読む」ことが難しいと言われています。

・文字を音に変換して読むのが苦手

・単語のまとまりを理解するのが難しい

・耳から聞いて記憶するのが苦手

2.「文字の形の認識が難しい」視覚情報処理の不全

ディスレクシアの人の中には、視覚認識や眼球運動に偏りがあり、普通の文字の見え方とは違った見え方をしている人もいると言われています。

・文字がにじんだり、ぼやけた状態で見える

・らせん状に文字がゆがんだり、3Dのように浮き出て見える

・鏡に映したように文字が左右反転して見える

・文字を点で描いているような点描画に見える

以上の状態から文字が読み取りづらく、語句や行を抜かしたり、逆さ読みをしたり、音読が苦手な傾向にあります。また、読みだけでなく、読めないことで書くことにも困難があらわれる場合もあります。

ディスレクシアの人は文字が全く読めないわけではなく、文字を理解するのに非常に時間がかかるのがその特徴です。一方、音声にすると理解することが多く、会話能力は問題ないことがほとんどです。

ディスレクシア(読字不全)とは?症状の特徴や生活での困りごとは?

ディスレクシアはいつ分かる?診断の年齢は?

ディスレクシアは先天的な脳機能障害ですが、知的な遅れがなく、見た目にも分かりづらいことから症状に気づくまでに時間がかかることがあります。一般的には文字を習い始める頃に気づくことが多いとされ、小学生以降の診断がほとんどです。

就学前の乳幼児期には文字に興味を示さなかったり、言葉の発達が遅れるなどの症状が現れますが、専門機関に行っても経過観察になることがあります。

日本でのディスレクシアの認知度はまだまだ低く、最近になって少しずつ知られるようになりました。そのため、障害に気づかずに成長し、大人になってからディスレクシアの診断を受ける人もいます。また、ADHD(注意欠如多動症)やASD(自閉スペクトラム症)などと並存している場合もあり、それらの診断や治療の過程で分かることもあります。

就学前の乳幼児期には文字に興味を示さなかったり、言葉の発達が遅れるなどの症状が現れますが、専門機関に行っても経過観察になることがあります。

日本でのディスレクシアの認知度はまだまだ低く、最近になって少しずつ知られるようになりました。そのため、障害に気づかずに成長し、大人になってからディスレクシアの診断を受ける人もいます。また、ADHD(注意欠如多動症)やASD(自閉スペクトラム症)などと並存している場合もあり、それらの診断や治療の過程で分かることもあります。

専門機関でディスレクシアの診断を受ける目安は?

ディスレクシアの症状のあらわれ方は一人ひとり違います。そのため困りごとの解決法も一人ひとり異なり、ただ単純に勉強量を増やすだけでは読めるようにはなりません。

ところが、本人は頑張っていても読めないのに、怠けているなどと誤解されることもあります。そこからうつ病などの二次障害を引き起こすことがあるため、早めにディスレクシアと気づいて適切なサポートにつなげることが大切です。

今現在、ディスレクシアを医学的に根本治療する方法は確立されていません。診断は必ず受けなくてはいけないものではありません。ですが、検査によって何に困難を感じているかがわかることがあり、それが支援や解決のきっかけになることも多くあります。

ディスレクシアと思われる症状が見られたら、まずは専門機関で相談だけでも受けることをおすすめします。

ところが、本人は頑張っていても読めないのに、怠けているなどと誤解されることもあります。そこからうつ病などの二次障害を引き起こすことがあるため、早めにディスレクシアと気づいて適切なサポートにつなげることが大切です。

今現在、ディスレクシアを医学的に根本治療する方法は確立されていません。診断は必ず受けなくてはいけないものではありません。ですが、検査によって何に困難を感じているかがわかることがあり、それが支援や解決のきっかけになることも多くあります。

ディスレクシアと思われる症状が見られたら、まずは専門機関で相談だけでも受けることをおすすめします。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています