インクルーシブ教育とは?考え方や背景、具体的な取組み、課題点について【専門家監修】

ライター:発達障害のキホン

Upload By 発達障害のキホン

日本ではインクルーシブ教育システムの構築が目指されており、就学先決定の仕組みが変更されたり、通常の学級で障害のある子どもが学ぶための環境整備をする方針が示されたりしています。本記事ではインクルーシブ教育の考え方や、インクルーシブ教育を実現するための基礎的環境整備や合理的配慮といった取り組みについて紹介します。またインクルーシブ教育を実現する上での課題や今後の展望についても考えます。

監修: 野口晃菜

インクルーシブ教育・インクルージョン研究者

一般社団法人UNIVA 理事

小学校講師、LITALICOの研究所長を経て、現在一般社団法人UNIVAの理事として教育や企業におけるインクルージョンに取り組む。

一般社団法人UNIVA 理事

インクルーシブ教育は多様な子どもが通えるように通常の学校を変革すること

インクルーシブ(inclusive)とは「包摂的な」「包み込む」という意味です。反対の言葉はエクスクルーシブ(exclusive)で「排除」という意味です。インクルーシブ教育は、誰も排除せず、すべてを包み込む教育です。

誰も排除せず、すべてを包み込む教育とはどのような教育でしょうか。

今の学校はどのような子どもを排除しているでしょうか。

今の学校は、障害のない子ども、シスジェンダー(生まれた時の性別と自分がアイデンティティを持っている性別が一致している)の子ども、家庭が安定している子どもなど、マジョリティ(多数派)の子どもを中心としたつくりになっています。

そのため、例えば障害のある子ども、性的マイノリティの子ども、外国にルーツのある子ども、社会的養護が必要な家庭の子どもなど、マイノリティ(少数派)の子どもは排除されやすい仕組みになっています。

インクルーシブ教育では、マジョリティの子どもを中心とした教育システムから、マイノリティの子どもがいることを前提とした教育システムに変え、誰もが当たり前に通常の学校に通い学ぶ権利を保障することが求められています。

インクルーシブ教育は、1994年にUNESCOとスペイン政府によって採択された「サラマンカ声明」がきっかけとなり広まりました。サラマンカ声明では、「Education for all(万人のための教育)」を達成する必要があること、そして、そのためには特別な教育的ニーズのある子どもがアクセスできるように通常の学校こそインクルーシブな学校に改革しなければならないこと、そしてそのような学校こそが、インクルーシブな社会をつくっていくことなどが記されています。インクルーシブ教育の実現は、日本のみでなく、全世界で目指されていることなのです。

インクルーシブな学校がインクルーシブな社会をつくる、とはどういうことでしょうか。

例えば、日本には障害のある人と障害のない人を分けて教育してきた歴史があります。実際に、障害のある人と接したことのある障害のない大人はとても少ないです。マジョリティの障害のない人が中心となり、社会の制度や商品や建物などをつくっています。結果、差別をしているつもりはなくても、障害のある人にとっては使いづらい制度や商品、建物などがつくられ続け、過ごしづらい社会が維持されているのです。

多様な人が当たり前に包摂されるインクルーシブ教育では、当たり前に障害のある人もない人も日常の中で共に過ごします。そのような教育の実践は、障害のある人がいることを前提とした、差別のないインクルーシブな社会をつくることにつながります。

誰も排除せず、すべてを包み込む教育とはどのような教育でしょうか。

今の学校はどのような子どもを排除しているでしょうか。

今の学校は、障害のない子ども、シスジェンダー(生まれた時の性別と自分がアイデンティティを持っている性別が一致している)の子ども、家庭が安定している子どもなど、マジョリティ(多数派)の子どもを中心としたつくりになっています。

そのため、例えば障害のある子ども、性的マイノリティの子ども、外国にルーツのある子ども、社会的養護が必要な家庭の子どもなど、マイノリティ(少数派)の子どもは排除されやすい仕組みになっています。

インクルーシブ教育では、マジョリティの子どもを中心とした教育システムから、マイノリティの子どもがいることを前提とした教育システムに変え、誰もが当たり前に通常の学校に通い学ぶ権利を保障することが求められています。

インクルーシブ教育は、1994年にUNESCOとスペイン政府によって採択された「サラマンカ声明」がきっかけとなり広まりました。サラマンカ声明では、「Education for all(万人のための教育)」を達成する必要があること、そして、そのためには特別な教育的ニーズのある子どもがアクセスできるように通常の学校こそインクルーシブな学校に改革しなければならないこと、そしてそのような学校こそが、インクルーシブな社会をつくっていくことなどが記されています。インクルーシブ教育の実現は、日本のみでなく、全世界で目指されていることなのです。

インクルーシブな学校がインクルーシブな社会をつくる、とはどういうことでしょうか。

例えば、日本には障害のある人と障害のない人を分けて教育してきた歴史があります。実際に、障害のある人と接したことのある障害のない大人はとても少ないです。マジョリティの障害のない人が中心となり、社会の制度や商品や建物などをつくっています。結果、差別をしているつもりはなくても、障害のある人にとっては使いづらい制度や商品、建物などがつくられ続け、過ごしづらい社会が維持されているのです。

多様な人が当たり前に包摂されるインクルーシブ教育では、当たり前に障害のある人もない人も日常の中で共に過ごします。そのような教育の実践は、障害のある人がいることを前提とした、差別のないインクルーシブな社会をつくることにつながります。

この記事では、日本における障害のある子どものインクルーシブ教育に焦点をあて、これまでの変遷や具体的な取り組み内容について紹介します。

日本における障害のある子どもとインクルーシブ教育

日本における障害のある子どもへの教育のあり方は、時代とともに変化してきました。

ここではその変遷を部分的に紹介します。

ここではその変遷を部分的に紹介します。

障害のある子どもは別の学校へ

日本における障害のある子どもへの教育は、障害のない子どもと別の場で学ぶことを前提として発展してきました。1979年には養護学校(現在の特別支援学校にあたる)の義務制がはじまり、障害のある子どもは地域の学校の通常の学級ではなく盲・聾・養護学校や特殊学級(現在の特別支援学級にあたる)で学ぶこととされてきました。

当時、「障害のある子どもは障害のある子どもについて教えることができる専門家がいる学校で学ぶべき」といった意見と、「障害のある子どもは当たり前に地域で学ぶべき」といった意見がありました。多くの当事者をはじめとした市民は「地域の学校に当たり前に通えるべき」といった運動をしましたが、日本では、障害の種類や程度によって別々の場で学ぶ教育の形が発展してきました。

当時、「障害のある子どもは障害のある子どもについて教えることができる専門家がいる学校で学ぶべき」といった意見と、「障害のある子どもは当たり前に地域で学ぶべき」といった意見がありました。多くの当事者をはじめとした市民は「地域の学校に当たり前に通えるべき」といった運動をしましたが、日本では、障害の種類や程度によって別々の場で学ぶ教育の形が発展してきました。

特殊教育から特別支援教育へーー通常の学級においても特別な支援を

1993年には「通級による指導」が制度化され、通常の学級に在籍する児童生徒で支援を要する児童生徒は、一部の時間、別の教室で指導・支援を受けるようになりました。

さらに2004年には、特殊教育は特別支援教育へと転換しました。それまでは特別な支援を受ける場合は別の場で学ぶことが前提となっていましたが、特別支援教育においては、通常の学級の中にも特別な教育的支援を要する子どもがいるという調査結果を踏まえ、通常の学級における障害のある子どもたちも支援の対象となりました。すべての学校において特別支援教育コーディネーターを配置すること、特別支援学校が地域の通常の学校に対し助言などをする、特別支援学校のセンター的機能などが制度化され、通常の学校における支援の充実がはかられました。

さらに2004年には、特殊教育は特別支援教育へと転換しました。それまでは特別な支援を受ける場合は別の場で学ぶことが前提となっていましたが、特別支援教育においては、通常の学級の中にも特別な教育的支援を要する子どもがいるという調査結果を踏まえ、通常の学級における障害のある子どもたちも支援の対象となりました。すべての学校において特別支援教育コーディネーターを配置すること、特別支援学校が地域の通常の学校に対し助言などをする、特別支援学校のセンター的機能などが制度化され、通常の学校における支援の充実がはかられました。

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築

さらに、2012年に文部科学省は「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」という報告書を出しました。この報告書の背景には、日本が2007年に署名し、2014年に批准した「障害者の権利に関する条約」があり、報告書はこの条約を踏まえたものです。

インクルーシブ教育システムについて、本報告書においては、「人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が「general education system」から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」が提供される等が必要とされている」と記載がなされています。

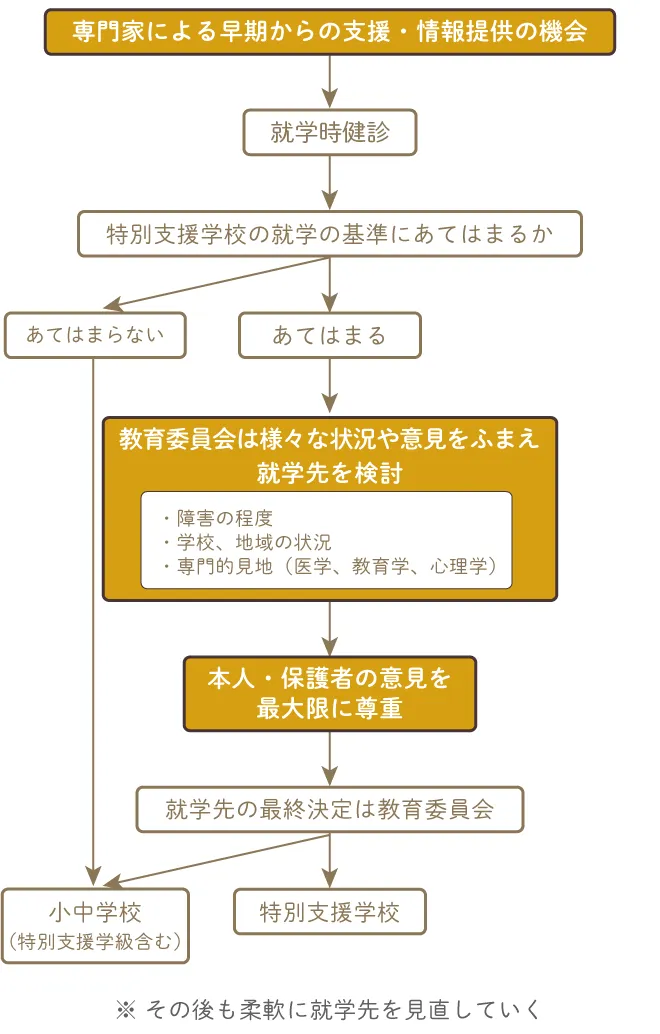

この報告を踏まえ、それまでは障害のある子どもの就学の場については教育委員会が就学基準に基づき一律で決定をしていたところを、障害のある本人と保護者の意向を最大限尊重し、また専門家などの意見も踏まえた上で総合的に判断するように変更がなされました。一方で、最終的な就学先の決定者は教育委員会であることに変更はありません。

また、通常の学校においても、障害のある子どもがいることを前提とした環境整備として「基礎的環境整備」をすること、そしてその上でも個別的な調整が必要な場合は「合理的配慮」を提供する方針も報告書には明記されています。これらについては次の項で紹介します。

障害のある子どもへの教育は、もともとは障害のない子どもとは別の場で学ぶことが前提となっていましたが、現在では、通常の学校の通常の学級においても障害のある子どもがいることを前提とし、基礎的環境整備や合理的配慮を提供することが求められています。

インクルーシブ教育システムについて、本報告書においては、「人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が「general education system」から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」が提供される等が必要とされている」と記載がなされています。

この報告を踏まえ、それまでは障害のある子どもの就学の場については教育委員会が就学基準に基づき一律で決定をしていたところを、障害のある本人と保護者の意向を最大限尊重し、また専門家などの意見も踏まえた上で総合的に判断するように変更がなされました。一方で、最終的な就学先の決定者は教育委員会であることに変更はありません。

また、通常の学校においても、障害のある子どもがいることを前提とした環境整備として「基礎的環境整備」をすること、そしてその上でも個別的な調整が必要な場合は「合理的配慮」を提供する方針も報告書には明記されています。これらについては次の項で紹介します。

障害のある子どもへの教育は、もともとは障害のない子どもとは別の場で学ぶことが前提となっていましたが、現在では、通常の学校の通常の学級においても障害のある子どもがいることを前提とし、基礎的環境整備や合理的配慮を提供することが求められています。

インクルーシブ教育における具体的な取り組み

基本的な環境を整えること(基礎的環境整備)

インクルーシブの実現に向けて、文部科学省をはじめ、国や都道府県、市町村などの行政機関が主体となって行うべきことの1つが、多様な子どもが共に学ぶための基礎的な環境を整備することです。

これまで障害のある子どもとない子どもが分かれて教育を受けてきたため、現在の通常の学校は障害のある子どもが通うことが前提となっていません。設備や教材などを障害のある子どもたちがいることを前提としたものに整備していく必要があります。

例えば、車いすに乗って移動する子どもにとって、階段ばかりの校内は移動が困難です。しかし、スロープやエレベーターを設置することで移動の困難を解消できます。このような環境整備をすることで、車いすユーザーのみでなく、例えばけがをした子や、災害時に高齢者が学校施設を利用する際の移動の困難も解消できます。

他にも、市町村が支援員や介助員を配置することで、通常の学級に在籍する障害のある子どもも必要に応じて支援をうけながら通常の学級で学ぶことができます。

このようにはじめから多様な子どもがいることを前提として学校の設備や支援体制を整備することで、多様な子どもが通い学びやすい環境をつくることができます。

基礎的環境整備にはほかにも例えば以下のようなものもあります。

・専門性のある支援体制や教員の育成

・多様な子どもが学びやすい教材や教科書の確保

・個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成

学校の先生にインクルーシブ教育の話をすると、「40人も子どもがいる中、一人ひとりに合わせた支援はできない」と言われることがあります。しかし、この基礎的な環境を整備することで、一人ひとりの個別的な支援が不要になることもあります。例えば、一人一台タブレットがあり、タブレットを使うことを前提とした授業を展開したら、鉛筆で書くことが困難である児童に対して個別的にタブレットを用意する必要はなくなります。

これまで障害のある子どもとない子どもが分かれて教育を受けてきたため、現在の通常の学校は障害のある子どもが通うことが前提となっていません。設備や教材などを障害のある子どもたちがいることを前提としたものに整備していく必要があります。

例えば、車いすに乗って移動する子どもにとって、階段ばかりの校内は移動が困難です。しかし、スロープやエレベーターを設置することで移動の困難を解消できます。このような環境整備をすることで、車いすユーザーのみでなく、例えばけがをした子や、災害時に高齢者が学校施設を利用する際の移動の困難も解消できます。

他にも、市町村が支援員や介助員を配置することで、通常の学級に在籍する障害のある子どもも必要に応じて支援をうけながら通常の学級で学ぶことができます。

このようにはじめから多様な子どもがいることを前提として学校の設備や支援体制を整備することで、多様な子どもが通い学びやすい環境をつくることができます。

基礎的環境整備にはほかにも例えば以下のようなものもあります。

・専門性のある支援体制や教員の育成

・多様な子どもが学びやすい教材や教科書の確保

・個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成

学校の先生にインクルーシブ教育の話をすると、「40人も子どもがいる中、一人ひとりに合わせた支援はできない」と言われることがあります。しかし、この基礎的な環境を整備することで、一人ひとりの個別的な支援が不要になることもあります。例えば、一人一台タブレットがあり、タブレットを使うことを前提とした授業を展開したら、鉛筆で書くことが困難である児童に対して個別的にタブレットを用意する必要はなくなります。

教室でできる誰もが分かりやすい・過ごしやすい工夫

国や自治体が進める基礎的環境整備のほかに、学校や先生単位で進められる環境整備もあります。それは、学校や教室を誰にとっても過ごしやすい場所にすること、そして授業を誰にとっても分かりやすいものにすることです。

例えば、教室や授業で行われている工夫には以下のようなものがあります。これらをすべてやればよいということではなく、その学級を構成する子どもたちにとって過ごしやすい・学びやすいようにデザインすることが大切です。

・水筒や帽子、体操服などを置く場所を決めて、誰でも持ち物の整理がしやすいようにする。

・掲示物を減らしたり、授業中に紙や布で掲示物を覆うことより、視覚刺激に敏感な子どもでも授業に集中できるようにする。

・一日の最初に、今日はどのようなスケジュールで進めるかを示すことで、時間の見通しをもてるようにする。

・情報を伝えるときには、口頭だけではなく、目に見える文字や絵で視覚的に示して、理解をしやすくする。

・一斉授業ではなく、子どもが一人ひとり自分のペースで進められるような授業づくりをする。

例えば、教室や授業で行われている工夫には以下のようなものがあります。これらをすべてやればよいということではなく、その学級を構成する子どもたちにとって過ごしやすい・学びやすいようにデザインすることが大切です。

・水筒や帽子、体操服などを置く場所を決めて、誰でも持ち物の整理がしやすいようにする。

・掲示物を減らしたり、授業中に紙や布で掲示物を覆うことより、視覚刺激に敏感な子どもでも授業に集中できるようにする。

・一日の最初に、今日はどのようなスケジュールで進めるかを示すことで、時間の見通しをもてるようにする。

・情報を伝えるときには、口頭だけではなく、目に見える文字や絵で視覚的に示して、理解をしやすくする。

・一斉授業ではなく、子どもが一人ひとり自分のペースで進められるような授業づくりをする。

個別に調整する合理的配慮

上記の基礎的環境整備をした上で、障害のある個々の子どもに対して「合理的配慮」を提供していく必要があります。

合理的配慮とは、一人ひとりの特性や場面に応じて発生する困難さを取り除くための、一人ひとりに合わせた調整や変更のことです。障害のある人の学ぶ権利を、障害のない人と平等に保障するためのものです。

例えば、現在の学校における授業は、読み書きができることが前提につくられており、読み書きに困難がある子どもがいることは前提になっていません。読み書きに困難のない子どもと同じように教科書とノートを使う授業のスタイルでは、読み書きに困難さのある子どもはほかの子どもと同様に学ぶことができません。読み書きに困難がある子どもに対しては、本人の要望に応じて、本人にとって学びやすい合理的配慮を提供する必要があります。例えば教科書やプリントを拡大したり、タブレットやカメラを使って板書を撮影・印刷したりすることが考えられます。

合理的配慮とは、一人ひとりの特性や場面に応じて発生する困難さを取り除くための、一人ひとりに合わせた調整や変更のことです。障害のある人の学ぶ権利を、障害のない人と平等に保障するためのものです。

例えば、現在の学校における授業は、読み書きができることが前提につくられており、読み書きに困難がある子どもがいることは前提になっていません。読み書きに困難のない子どもと同じように教科書とノートを使う授業のスタイルでは、読み書きに困難さのある子どもはほかの子どもと同様に学ぶことができません。読み書きに困難がある子どもに対しては、本人の要望に応じて、本人にとって学びやすい合理的配慮を提供する必要があります。例えば教科書やプリントを拡大したり、タブレットやカメラを使って板書を撮影・印刷したりすることが考えられます。

インクルーシブ教育とは?実践例や合理的配慮の求め方【専門家QA】

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます