発達検査とは?発達障害の診断は出る?検査の種類、費用など【専門家監修】

ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

発達検査とは、子どもの心身の発達の度合いを調べる検査のことです。質問や観察、実際に道具を使って実施するなどさまざまな方法があります。子どもの社会性や認知、言語などのさまざまな領域の発達度合いを測っていきます。

発達検査を受けることで、子どもの特徴を客観的に知ることができ、今後の関わり方のヒントにすることができます。また、検査結果は療育支援にも活かすこともできるなど、受けることのメリットは多くあります。

監修: 井上雅彦

鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

発達検査とは?

発達検査とは、子どもの心身の発達の度合いを調べる検査のことです。

発達検査では質問や観察、実際に道具を使って実施するなどさまざまな方法を用いて、子どもの社会性や認知、言語などのさまざまな領域の発達度合いを測っていきます。発達検査には多くの種類があり、子どもの年齢や状況によって行われる検査に違いがあります。

発達検査は大人も受けることができますが、この記事では子どもの発達検査について解説します。

発達検査では質問や観察、実際に道具を使って実施するなどさまざまな方法を用いて、子どもの社会性や認知、言語などのさまざまな領域の発達度合いを測っていきます。発達検査には多くの種類があり、子どもの年齢や状況によって行われる検査に違いがあります。

発達検査は大人も受けることができますが、この記事では子どもの発達検査について解説します。

発達検査は発達障害の確定診断を行う検査ではない

発達検査は発達障害の確定診断を行う検査ではありません。

発達障害の確定診断に際しては、生育歴や行動観察などの臨床診断と、発達検査・知能検査などの結果をもとに総合的に判断されます。よって、発達検査の結果のみで発達障害だと診断されることはありません。発達検査の結果は確定診断の判断要素のひとつとして活用されます。

発達障害の確定診断に際しては、生育歴や行動観察などの臨床診断と、発達検査・知能検査などの結果をもとに総合的に判断されます。よって、発達検査の結果のみで発達障害だと診断されることはありません。発達検査の結果は確定診断の判断要素のひとつとして活用されます。

発達検査をすすめられたら受けるべき?受けるメリットは?

園などから発達検査をすすめられると不安な気持ちになるかもしれません。発達検査を受けるかは任意ですので、家庭で話し合って選択していくとよいでしょう。また、選択する際には発達検査を受けるメリットを知っておくと判断しやすくなると思います。

発達検査を受けるメリットとしては、子どもの特徴や接し方が客観的に把握できるという点が挙げられます。

発達検査を受けると検査結果をまとめた検査報告書を受け取ることができます。報告書には、検査結果を通して子どもにどのような特徴があるか、どのような配慮や接し方を心がけるといいかといったことが記載されています。また、発達の気になる子どもへのサポートである療育支援なども、発達検査の結果をもとに計画を立てられることが多くあります。

このように、発達検査は発達障害の診断に用いられるだけでなく、発達が気になる子どもの子育てや支援にも活用することができます。

発達検査を受けるメリットとしては、子どもの特徴や接し方が客観的に把握できるという点が挙げられます。

発達検査を受けると検査結果をまとめた検査報告書を受け取ることができます。報告書には、検査結果を通して子どもにどのような特徴があるか、どのような配慮や接し方を心がけるといいかといったことが記載されています。また、発達の気になる子どもへのサポートである療育支援なども、発達検査の結果をもとに計画を立てられることが多くあります。

このように、発達検査は発達障害の診断に用いられるだけでなく、発達が気になる子どもの子育てや支援にも活用することができます。

発達検査の種類、具体的な検査内容は?

発達検査にはさまざまな種類があります。

・新版K式発達検査

・遠城寺式乳幼児精神発達検査

・津守・稲毛式乳幼児精神発達診断法

・日本版Bayley-III乳幼児発達検査

・ASQ-3

・KIDS乳幼児発達スケール

・ブラゼルトン新生児行動評価法

・日本版デンバー式発達スクリーニング検査

など、多種多様な検査があります。

このように、発達検査にはさまざまな種類が存在し、検査ごとに検査結果の表現方法や評価の仕方が異なります。さらに担当する医師や実施機関ごとに取り扱っている検査も異なるため、受けたい検査がある場合は事前に問い合わせるとよいでしょう。

ここでは、今回挙げた中でも現在日本で使用されることが多い検査である「新版K式発達検査」と「遠城寺式乳幼児精神発達検査」「津守・稲毛式乳幼児精神発達診断法」について紹介します。

・新版K式発達検査

・遠城寺式乳幼児精神発達検査

・津守・稲毛式乳幼児精神発達診断法

・日本版Bayley-III乳幼児発達検査

・ASQ-3

・KIDS乳幼児発達スケール

・ブラゼルトン新生児行動評価法

・日本版デンバー式発達スクリーニング検査

など、多種多様な検査があります。

このように、発達検査にはさまざまな種類が存在し、検査ごとに検査結果の表現方法や評価の仕方が異なります。さらに担当する医師や実施機関ごとに取り扱っている検査も異なるため、受けたい検査がある場合は事前に問い合わせるとよいでしょう。

ここでは、今回挙げた中でも現在日本で使用されることが多い検査である「新版K式発達検査」と「遠城寺式乳幼児精神発達検査」「津守・稲毛式乳幼児精神発達診断法」について紹介します。

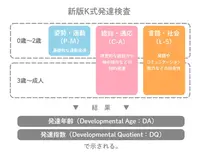

新版K式発達検査

年齢において一般的と考えられる行動や反応と、対象児者の行動や反応が合致するかどうかを評価する検査です。検査は、「姿勢・運動」(P-M)、「認知・適応」(C-A)、「言語・社会」(L-S)の3領域について評価されます。なお、3歳以上では「認知・適応」面、「言語・社会」面の検査に重点が置かれます。検査結果としては、これらの領域の「発達指数」と「発達年齢」が分かります。

また乳幼児向けの検査用具には、おもちゃなどの乳幼児にとってなじみのある物が使われています。このような検査用具を使うことによって、子どもの自然な行動が観察しやすい検査となっています。検査者は検査結果だけでなく、言語反応、感情、動作、情緒などの反応も記録し、総合的に判断します。

■適用年齢: 生後100日後から成人

■時間: 約30分程度

■形式: 1対1(検査者と被検査者)の個別式検査

また乳幼児向けの検査用具には、おもちゃなどの乳幼児にとってなじみのある物が使われています。このような検査用具を使うことによって、子どもの自然な行動が観察しやすい検査となっています。検査者は検査結果だけでなく、言語反応、感情、動作、情緒などの反応も記録し、総合的に判断します。

■適用年齢: 生後100日後から成人

■時間: 約30分程度

■形式: 1対1(検査者と被検査者)の個別式検査

新版K式発達検査について【専門家監修】

遠城寺式乳幼児精神発達検査

「運動」「社会性」「理解・言語」の3領域6の質問項目から構成され、養育者に質問しながらお子さんに実施します。0歳0ヶ月から検査を受けることができます。

■適用年齢: 0歳0ヶ月~4歳7ヶ月まで

■時間: 約15分程度

■形式: 保護者など子どもの養育者に個別面接

■適用年齢: 0歳0ヶ月~4歳7ヶ月まで

■時間: 約15分程度

■形式: 保護者など子どもの養育者に個別面接

津守・稲毛式乳幼児精神発達診断法

「運動」「探索」「社会」「生活習慣」「言語」の5領域の438の質問項目から構成されています。適用年齢別に「1~12ヶ月まで」「1~3歳まで」「3~7歳まで」の3種類の質問紙を用いて検査・面接を行います。なお5領域ごとに「発達年齢」が算出されます。

■適用年齢: 0歳から7歳まで

■時間: 約20分程度

■形式: 保護者など子どもの養育者に個別面接

■適用年齢: 0歳から7歳まで

■時間: 約20分程度

■形式: 保護者など子どもの養育者に個別面接

発達検査の結果から分かること

発達検査の検査結果から子どもの全体発達と各発達領域の度合いが示された「発達プロフィール」と「発達年齢」「発達指数」などの数値結果を知ることができます。

検査から分かる「発達プロフィール」と「発達指数」「発達年齢」

発達検査の中でも、「遠城寺式乳幼児精神発達検査」や「津守・稲毛式乳幼児精神発達診断法」では検査項目と月年齢を軸にした「発達プロフィール」が作成されます。発達プロフィールは折れ線グラフのように記され、発達の全般的な遅れや、発達障害の特徴を把握することが可能です。発達障害がある子どもの場合は、一定のプロフィールパターンが見られる傾向もあることから、診断の参考に使用されています。

また「遠城寺式乳幼児精神発達検査」や「津守・稲毛式乳幼児精神発達診断法」では「発達年齢」が分かります。新版K式発達検査では「発達年齢」のほか「発達指数」の2つの数値結果が分かります。

「発達年齢(Developmental Age:DA)」は、検査を受けた方の精神年齢を示していて、「発達指数(Developmental Quotient:DQ)」は認知面・社会性・運動面などのいくつかの観点から発達の度合いを示しています。

次は、のちにADHD(注意欠如多動症)と診断された3歳2カ月の女の子の新版K式発達検査の結果の例です。

また「遠城寺式乳幼児精神発達検査」や「津守・稲毛式乳幼児精神発達診断法」では「発達年齢」が分かります。新版K式発達検査では「発達年齢」のほか「発達指数」の2つの数値結果が分かります。

「発達年齢(Developmental Age:DA)」は、検査を受けた方の精神年齢を示していて、「発達指数(Developmental Quotient:DQ)」は認知面・社会性・運動面などのいくつかの観点から発達の度合いを示しています。

次は、のちにADHD(注意欠如多動症)と診断された3歳2カ月の女の子の新版K式発達検査の結果の例です。

次女の検査結果は次の通りでした。

(1)「姿勢・運動領域」 発達指数:96(発達年齢:3歳1ヶ月)

(2)「認知・適応領域」 発達指数:101(発達年齢:3歳3ヶ月)

(3)「言語・社会領域」 発達指数:75(発達年齢:2歳5ヶ月)

(4)「全領域」 発達指数:88(発達年齢:2歳10ヶ月)

結果は、検査時点での発達状況を換算した『発達年齢』と、生活年齢と『発達年齢』との比率である『発達指数』で表されます。

『発達指数』は、その年齢の平均を100で表されますが、実際にはある程度幅があるそうです。

これらの数値に加えて具体的に家庭や学校などで、どのような配慮や療育、学習を行えばいいかを示してくれるのが「検査報告書」です。

発達指数(DQ)とは?IQとの違い、検査の種類と活かし方【専門家監修】

具体的な接し方などを教えてくれる「検査報告書」

発達検査実施後は、検査結果の数値や今後の接し方などを示してくれる「検査報告書」を受け取ることができます。

「検査報告書」を依頼すると、

1. 検査結果の数値

2. 検査結果からいえること

3. 日常生活上配慮していただきたいこと

などが記載された報告書を作成してもらえます。

子どもに対して、日常的にどのような配慮をしたり、療育支援を行っていくのが良いかの参考となるでしょう。

無料で「検査報告書」を発行してくれる機関もありますが、有料で発行している機関もあります。検査形態や「検査報告書」の費用は機関によって異なりますので、詳しくは受診する病院への問い合わせが必要です。

「検査報告書」を依頼すると、

1. 検査結果の数値

2. 検査結果からいえること

3. 日常生活上配慮していただきたいこと

などが記載された報告書を作成してもらえます。

子どもに対して、日常的にどのような配慮をしたり、療育支援を行っていくのが良いかの参考となるでしょう。

無料で「検査報告書」を発行してくれる機関もありますが、有料で発行している機関もあります。検査形態や「検査報告書」の費用は機関によって異なりますので、詳しくは受診する病院への問い合わせが必要です。

4歳の息子、初めての発達検査。その結果を聞いて驚き…!そして療育に前向きになれた出来事

3歳グレー息子が発達検査!発達外来受診から数ヶ月、「ついに自閉症の診断が?」不安とスッキリしたい気持ちと…

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています