モロー反射とは?いつまで続く?激しい時の対処法や、消えない場合の発達障害・脳性麻痺との関連【小児科医監修】

ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

モロー反射とは、赤ちゃんが生まれつきもっている、原始反射と呼ばれる反射的な運動のことを指します。赤ちゃんが外からの刺激に反応し、抱っこを求めるように腕を広げる動作を可愛らしく思うパパ・ママも多いのではないでしょうか。ここではモロー反射が表れる期間や疾患・発達障害との関係、対応法についてまとめました。

監修: 藤井明子

小児科専門医

小児神経専門医

てんかん専門医

どんぐり発達クリニック院長

東京女子医科大学大学院修了。東京女子医科大学病院、長崎県立子ども医療福祉センターで研鑽を積み、2019年よりさくらキッズくりにっく院長に就任。2024年より、どんぐり発達クリニック院長、育心会児童発達部門統括医師に就任。お子様の個性を大切にしながら、親御さんの子育ての悩みにも寄り添う診療を行っている。 3人の子どもを育児中である。

小児神経専門医

てんかん専門医

どんぐり発達クリニック院長

新生児のモロー反射とは?生後いつまでみられる?

このコラムで分かること

- 新生児特有の「モロー反射」とは?見られる時期(生後0~4ヶ月頃)と消失の目安

- モロー反射と動きが似ている「点頭てんかん(ウエスト症候群)」との見分け方

- モロー反射が激しい、または長引く場合の「脳性麻痺」や「発達障害」との関連性について

- 赤ちゃんがモロー反射で起きてしまう・泣く時の、寝かせ方や環境づくりの工夫

- 動きに違和感がある時や不安な場合の相談先(小児科、健診での確認ポイント)

モロー反射とは、生後0~4か月ごろまでの赤ちゃんに見られる原始反射の一つです。大きな音や明るい光、身体が傾いたときなど、外から大きな刺激が与えられたときに、手足をビクッとさせ、ゆっくりと万歳をするように両手を広げて、何かにしがみつくような姿勢のように見える様子のことをモロー反射といいます。

モロー反射は、いつからいつまで?

モロー反射は、おおよそ0~4ヶ月の間に見られる原始反射です。しかし子どもの発達が進むスピードは個人差があるので、モロー反射が活発に見られる時期や消失する時期は子どもによって変わってきます。

原始反射とは?

モロー反射のように、赤ちゃんが生まれたときから備えている反射的な運動のことを原始反射といいます。

原始反射は足や指、口など赤ちゃんの身体のさまざまな部位で見られます。既に挙げたモロー反射の他にも、以下のような原始反射があります。

◇自動歩行

赤ちゃんを立たせるように支え、足を床につけてあげると、まるで歩いているかのように足を交互に屈伸させる動き

◇把握反射

手や足のひらに他の人の指などが触れた時、反射的に握りしめる動き

◇吸てつ反射

赤ちゃんが口に入ったものに反射的に吸いつく動き

◇バビンスキー反射

足の裏をかかとからつま先に向けてゆっくりこすると、足指が反射的に開く動き など

原始反射は足や指、口など赤ちゃんの身体のさまざまな部位で見られます。既に挙げたモロー反射の他にも、以下のような原始反射があります。

◇自動歩行

赤ちゃんを立たせるように支え、足を床につけてあげると、まるで歩いているかのように足を交互に屈伸させる動き

◇把握反射

手や足のひらに他の人の指などが触れた時、反射的に握りしめる動き

◇吸てつ反射

赤ちゃんが口に入ったものに反射的に吸いつく動き

◇バビンスキー反射

足の裏をかかとからつま先に向けてゆっくりこすると、足指が反射的に開く動き など

モロー反射の消失時期

原始反射は平均的には生後0~3ヶ月の間で活発に表れ、生後4~5ヶ月ころを目安にだんだんと消えていきます。原始反射が消失することで、自分の意志で身体を動かすこと(随意運動)ができるようになります。

原始反射は脳幹によってコントロールされている動きです。そのため原始反射の出現と消失を確認することは、脳や脊髄をつかさどる中枢神経の発達が順調であるかどうかの指標となります。

モロー反射をはじめとする原始反射は、左右差がないか、長い期間認めていないかなどを健診で確認します。

原始反射は脳幹によってコントロールされている動きです。そのため原始反射の出現と消失を確認することは、脳や脊髄をつかさどる中枢神経の発達が順調であるかどうかの指標となります。

モロー反射をはじめとする原始反射は、左右差がないか、長い期間認めていないかなどを健診で確認します。

モロー反射と点頭てんかん(West症候群)の違いとは?

一見可愛らしい動きに見えるモロー反射。しかしモロー反射の中でも赤ちゃんの動き方や程度、消失時期によっては何かしらの疾患のサインになることがあります。ここではモロー反射の動きととてもよく似ている点頭てんかん(West症候群)についてご紹介します。

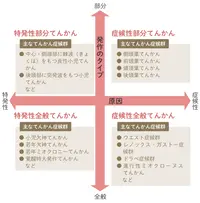

点頭てんかん(West症候群)とは?

モロー反射と一番区別をすることが困難な疾患として、「点頭てんかん」があります。

点頭てんかんとは、乳児期に起こる悪性のてんかんです。生後3~11ヶ月時に発症することが多く、その背景には重篤な脳障害があります。小児難治てんかんの中では最も多く発症するてんかんであるといわれています。

点頭てんかんの80%は、生まれる前あるいは出生直後に起こった脳障害の合併症として起こり、症候性West症候群と呼ばれます。一方残りの20%は、発症までの発達も正常で、かつさまざまな検査でも異常なしであるため潜因性West症候群と呼ばれます。

点頭てんかん自体は遺伝性の疾患ではありません。しかし、遺伝性の脳障害の合併症として点頭てんかんが発症した場合は遺伝する可能性があります。

点頭てんかんの具体的な症状として、生後3~11ヶ月時に以下のような発作、様子が表れます。

・眠い時や目覚めの前後で突然頭がガクッと垂れる

・手足を一瞬縮めたり伸ばしたりする

・このような動きが5秒~40秒毎に繰り返し続き、またこの一連の発作が一日に何回も見られる

・情緒や運動の発達が停滞・後退する

(発作が出現前後より患児は笑わなくなったり、不機嫌になったりする。また今までできていた首のすわりやお座りができなくなる)

治療としては、薬物治療やホルモン治療、食事療法、外科治療を行います。それによって発作を抑制させることをねらいとしています。

点頭てんかんとは、乳児期に起こる悪性のてんかんです。生後3~11ヶ月時に発症することが多く、その背景には重篤な脳障害があります。小児難治てんかんの中では最も多く発症するてんかんであるといわれています。

点頭てんかんの80%は、生まれる前あるいは出生直後に起こった脳障害の合併症として起こり、症候性West症候群と呼ばれます。一方残りの20%は、発症までの発達も正常で、かつさまざまな検査でも異常なしであるため潜因性West症候群と呼ばれます。

点頭てんかん自体は遺伝性の疾患ではありません。しかし、遺伝性の脳障害の合併症として点頭てんかんが発症した場合は遺伝する可能性があります。

点頭てんかんの具体的な症状として、生後3~11ヶ月時に以下のような発作、様子が表れます。

・眠い時や目覚めの前後で突然頭がガクッと垂れる

・手足を一瞬縮めたり伸ばしたりする

・このような動きが5秒~40秒毎に繰り返し続き、またこの一連の発作が一日に何回も見られる

・情緒や運動の発達が停滞・後退する

(発作が出現前後より患児は笑わなくなったり、不機嫌になったりする。また今までできていた首のすわりやお座りができなくなる)

治療としては、薬物治療やホルモン治療、食事療法、外科治療を行います。それによって発作を抑制させることをねらいとしています。

ウエスト症候群(点頭てんかん)とは?気になる症状や治療法、予後を詳しく解説します【医師監修】

モロー反射と点頭てんかんとの違い

モロー反射の動きと、点頭てんかんで見られる動き(発作)はよく似ています。それゆえ、パパ・ママにとって子どもの動きがモロー反射なのか、点頭てんかんなのか判断することはとても難しいことが多いです。違いを見分けるには、赤ちゃんがどのようなタイミングやきっかけでその動きをしているのかを見ることがポイントとなります。

モロー反射は赤ちゃんに大きな刺激を与えられたときに表れる反射的な運動です。一方で、点頭てんかんの場合は刺激の有無にかかわらずそういった動きが見られることがあります。また、点頭てんかんでは、一定時間ごとに発作的な動きとして表れるほか、一日に何回も見られることもあります。

赤ちゃんの様子を見て、もし何か気がかりなことがあったら、気になる症状の様子を動画にとった上で、かかりつけの小児科に一度相談してみるとよいでしょう。モロー反射の動きと点頭てんかんの動きは一般の人にはなかなか判断が難しいものです。「こんなことで相談するのは気が引ける……」などと遠慮せずに、少しでも気になったことはお医者さんに聞いて、子育ての不安を減らしていきましょう。

モロー反射は赤ちゃんに大きな刺激を与えられたときに表れる反射的な運動です。一方で、点頭てんかんの場合は刺激の有無にかかわらずそういった動きが見られることがあります。また、点頭てんかんでは、一定時間ごとに発作的な動きとして表れるほか、一日に何回も見られることもあります。

赤ちゃんの様子を見て、もし何か気がかりなことがあったら、気になる症状の様子を動画にとった上で、かかりつけの小児科に一度相談してみるとよいでしょう。モロー反射の動きと点頭てんかんの動きは一般の人にはなかなか判断が難しいものです。「こんなことで相談するのは気が引ける……」などと遠慮せずに、少しでも気になったことはお医者さんに聞いて、子育ての不安を減らしていきましょう。

てんかんとは?原因や発作の種類、発達障害との関係や支援制度について紹介します!【医師監修】

モロー反射が疾患に気付くきっかけになることも

モロー反射がきっかけで、子どもが発症している疾患に気づくきっかけになることもあります。その疾患の代表例が、脳性麻痺(まひ)です。脳性麻痺とモロー反射は、モロー反射の続く期間と密接な関係があります。

脳性麻痺とは?

脳性麻痺は、妊娠中や出産前後、生後4週間以内で起きた、赤ちゃんの脳の損傷が原因となって発症します。目に見える症状としては、身体が反り返る、手足がこわばって硬くなるといった症状があります。また、このような症状がなくても、首のすわりや寝返り、はいはいなどの運動機能の発達が著しく遅いことから脳性麻痺が発覚することもあります。

【医師監修】脳性麻痺とは?いつ分かる?原因や症状、治療方法、支援制度など

このような場合、脳性麻痺かも?

モロー反射をはじめとする原始反射が本来消えている月齢を過ぎ、1歳近くになっても表れている場合、脳性麻痺の可能性があります。ただ、子どもの発達は子どもそれぞれによってかなり差があるので、神経質になりすぎる必要はありません。ですが、モロー反射が消えていくおおよその期間を知っているだけで、子どもの抱えている疾患に早く気づくことができる可能性もあります。

また、モロー反射があまりに弱い、全く見られないという場合も脳性麻痺につながる「核黄疸」であるケースも考えられます。

黄疸とは、新生児期に起こる、皮膚や眼球が黄色を帯びる現象のことです。通常生後数日で赤ちゃんには黄疸が表れますが、ほとんどの場合これは生理的なものであるため遅くとも生後3週間以内に消えていきます。しかし、中には生理的なものではなく、「病的黄疸」と呼ばれる黄疸もあります。この病的黄疸の一種である核黄疸は、治療が遅くなると脳性麻痺につながることがあります。

核黄疸は生理的黄疸よりも強力で、ただ皮膚が黄色を帯びるだけにとどまらず、脳機能や運動機能・筋力に大きな影響を及ぼすことがあります。モロー反射が極めて弱い、全く見られないときは核黄疸の初期症状による、運動機能や筋力の減弱である可能性があります。心配な場合はかかりつけのお医者さんに診てもらいましょう。

また、モロー反射があまりに弱い、全く見られないという場合も脳性麻痺につながる「核黄疸」であるケースも考えられます。

黄疸とは、新生児期に起こる、皮膚や眼球が黄色を帯びる現象のことです。通常生後数日で赤ちゃんには黄疸が表れますが、ほとんどの場合これは生理的なものであるため遅くとも生後3週間以内に消えていきます。しかし、中には生理的なものではなく、「病的黄疸」と呼ばれる黄疸もあります。この病的黄疸の一種である核黄疸は、治療が遅くなると脳性麻痺につながることがあります。

核黄疸は生理的黄疸よりも強力で、ただ皮膚が黄色を帯びるだけにとどまらず、脳機能や運動機能・筋力に大きな影響を及ぼすことがあります。モロー反射が極めて弱い、全く見られないときは核黄疸の初期症状による、運動機能や筋力の減弱である可能性があります。心配な場合はかかりつけのお医者さんに診てもらいましょう。