【専門家監修】子どもの家庭内暴力、親はどう対応すべき?他害の原因・発達障害との関連・具体的対処法

ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

Upload By 医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

家庭内暴力とは、子どもが親に対して暴力をふるうことを指し、その最大の特徴として暴力が家庭内においてのみ行われることが挙げられます。家庭内で起こる暴力にはほかに児童虐待やDV(ドメスティックバイオレンス)もあります。

家庭内暴力の原因は子どもをとりまく環境や精神疾患の影響など、さまざまなことが考えられ、大人しかった子どもがある日突然家庭内暴力を始めて困惑する保護者も少なくありません。本記事では家庭内暴力の根本的な原因や対処法、相談先を紹介します。

監修: 井上雅彦

鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

家庭内暴力とは?児童虐待、DVとの違い

この記事で分かること

- 「ただの反抗期?それとも家庭内暴力?」児童虐待・DVとの違いと定義

- 自分を責める前に知ってほしい、暴力の複合的な原因

- ADHD(注意欠如多動症)や二次障害との関連性【臨床心理学の専門家が解説】

- 「なぜ急にキレるの?」暴力を振るう子どもの心理と、隠された罪悪感

- 【保護者の方へ】今日から実践できる「暴れる前・最中・後」の具体的対処法ステップ

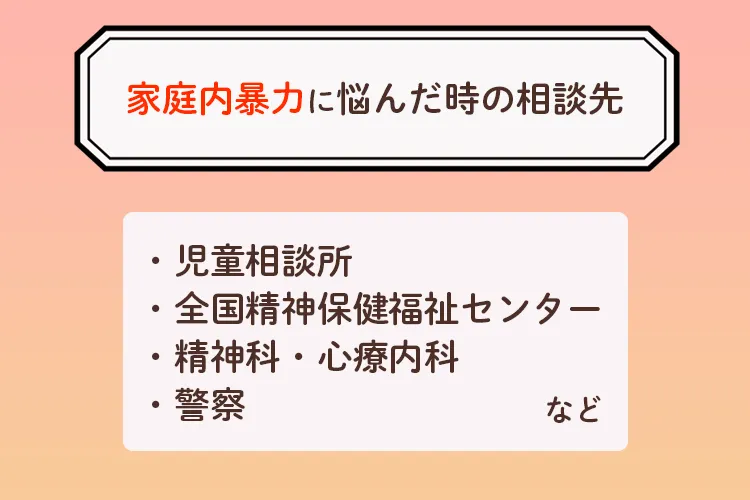

- 「警察を呼んでもいい?」身の危険を感じた時の緊急対応と、頼れる公的相談窓口リスト

家庭内暴力の定義

家庭内暴力は、家庭内で起きる暴力のことで、一般的に子どもが保護者に対して暴力をふるうことを指します。また、同様に家庭内で起きる暴力であっても、保護者が子どもに暴力をふるう場合を“児童虐待”、配偶者やパートナー間での暴力を“DV”(ドメスティックバイオレンス)と呼ぶという違いがあります。この記事ではこうした用法にならって、子どもが保護者に対して暴力をふるう「家庭内暴力」について解説します。

警察庁では家庭内暴力について以下のように定義しています。

警察庁では家庭内暴力について以下のように定義しています。

家庭内暴力……少年が、同居している家族等に対して継続的に暴力を振るう事案をいい、家庭内暴力を止めようとした第三者に対して暴力を振るう事案や他人の所有物を損壊する事案については含まない。

引用:令和5年中における少年の補導及び保護の概況|警察庁

ここでの少年とは20歳未満の者を指しています。また、男女の区別はありません。

つまり、家庭内暴力とは20歳未満の子どもが家族に対して行う暴力行為を意味します。ここでいう暴力には、身体的な暴力や、暴言、家具や家財の破壊なども含まれます。

つまり、家庭内暴力とは20歳未満の子どもが家族に対して行う暴力行為を意味します。ここでいう暴力には、身体的な暴力や、暴言、家具や家財の破壊なども含まれます。

家庭内暴力の特徴

家庭内暴力の特徴としては

・暴力が家庭内でのみ行われる

・暴力の対象が人である場合、暴力をふるう本人より弱い者が対象となりやすい

ことが挙げられます。事実、暴力の対象のうち約6割が母親であることが警視庁によって報告されています。

・暴力が家庭内でのみ行われる

・暴力の対象が人である場合、暴力をふるう本人より弱い者が対象となりやすい

ことが挙げられます。事実、暴力の対象のうち約6割が母親であることが警視庁によって報告されています。

警視庁による認知件数

家庭内暴力は、1960年代から顕著に現れるようになりました。警察庁生活安全局少年課による報告書「少年の補導及び保護の概況」によれば、令和3年度時点で、家庭内暴力の認知件数は4,140件にのぼります。

また、この数字は平成26年の2,091件と比べて約2倍となっており、近年も増加傾向が続いています。実際に家庭内暴力をおこなうのは中学生がもっとも多く、次に高校生、小学生の順となっています。

同報告書によると、家庭内暴力の動機は「不明」を除くと、

1番多いのが「しつけ等親の態度に反発して」(2,718件、全体の65%)、

2番目が「物品の購入要求が受け入れられず」(517件、全体の12%)、

3番目が「理由もなく」(309件、全体の7%)となっており、

以降「勉強をうるさく言われて」「非行をとがめられて」といった動機が続いています。

非行をとがめられた際に反発して起こる家庭内暴力は意外と少なく、保護者の態度への反発から生まれる家庭内暴力が圧倒的に多い結果となっています。

また、この数字は平成26年の2,091件と比べて約2倍となっており、近年も増加傾向が続いています。実際に家庭内暴力をおこなうのは中学生がもっとも多く、次に高校生、小学生の順となっています。

同報告書によると、家庭内暴力の動機は「不明」を除くと、

1番多いのが「しつけ等親の態度に反発して」(2,718件、全体の65%)、

2番目が「物品の購入要求が受け入れられず」(517件、全体の12%)、

3番目が「理由もなく」(309件、全体の7%)となっており、

以降「勉強をうるさく言われて」「非行をとがめられて」といった動機が続いています。

非行をとがめられた際に反発して起こる家庭内暴力は意外と少なく、保護者の態度への反発から生まれる家庭内暴力が圧倒的に多い結果となっています。

家庭内暴力の原因

家庭内暴力は、さまざまな要素が複雑に絡み合って起きるため原因の特定は困難であるといえます。

保護者の育て方が悪かったという見方をされがちですが、それだけとは言い切れないこともあります。なぜなら、家庭内暴力の原因には子どもを取り巻く社会的環境、いじめなどの経験、精神疾患の影響などといった、保護者にはどうしようもないさまざまな要素が複雑に関連している可能性があるからです。

保護者への反発が暴力を誘発しているケースが存在するのは事実ですが、だからといって保護者がそもそもの原因であるとする考え方は解決を図る上で有効ではありません。本章では、以上に挙げた子どもを取り巻く環境・いじめなどの経験、精神疾患の影響といった家庭内暴力の原因となりうる3つの要素を解説します。

保護者の育て方が悪かったという見方をされがちですが、それだけとは言い切れないこともあります。なぜなら、家庭内暴力の原因には子どもを取り巻く社会的環境、いじめなどの経験、精神疾患の影響などといった、保護者にはどうしようもないさまざまな要素が複雑に関連している可能性があるからです。

保護者への反発が暴力を誘発しているケースが存在するのは事実ですが、だからといって保護者がそもそもの原因であるとする考え方は解決を図る上で有効ではありません。本章では、以上に挙げた子どもを取り巻く環境・いじめなどの経験、精神疾患の影響といった家庭内暴力の原因となりうる3つの要素を解説します。

子どもをとりまく社会的環境

・家族間のコミュニケーションの希薄化・家族の過干渉

・メディアの発達による過剰刺激・暴力シーンへの慣れ

・学校生活や友人関係などのストレス

などが指摘されています。

家族間での会話や食事の機会が少ないといったコミュニケーションの希薄化があげられていますが、同時にしつけや勉強への言及などの過干渉も影響していると考えられます。

・メディアの発達による過剰刺激・暴力シーンへの慣れ

・学校生活や友人関係などのストレス

などが指摘されています。

家族間での会話や食事の機会が少ないといったコミュニケーションの希薄化があげられていますが、同時にしつけや勉強への言及などの過干渉も影響していると考えられます。

いじめ、事故などの経験

・保護者に虐待された

・学校でいじめられた

・受験に失敗した

・事故や病気を経験した

というような経験を通して得た保護者への反抗・復讐心、恐怖心、挫折感などの感情が家庭内暴力へとつながってしまうことが指摘されています。

・学校でいじめられた

・受験に失敗した

・事故や病気を経験した

というような経験を通して得た保護者への反抗・復讐心、恐怖心、挫折感などの感情が家庭内暴力へとつながってしまうことが指摘されています。

参考:家庭内暴力|北海道警察

https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/seian/syounen/supportseminar/home_dv.html

精神疾患や発達障害の二次障害

家庭内暴力は統合失調症、強迫性障害(強迫症)などの精神疾患やADHD(注意欠如多動症)などの発達障害が背景にあることも少なくありません。次章ではそれらの中でも主な例を紹介します。

家庭内暴力と二次障害ーー精神疾患や発達障害との関連は?

素行障害(行為障害)の一種である「家庭限局性行為障害」

素行障害(行為障害)には、社会で決められたルールを守らず反抗的な行動を起こし続けてしまうという特徴があります。具体的な症状には人や物への暴力的な攻撃、窃盗や長期・複数回の家出などが挙げられます。

詳しくは以下の関連記事をご参照ください。

詳しくは以下の関連記事をご参照ください。

素行障害(素行症)とは?症状や原因、発達障害との関連は?【専門家監修】

国際連盟の専門機関の一つであるWHO(世界保健機関)が作成する疾患の分類である『ICD-10』(※)により定められた行為障害の中でも「家庭限局性行為障害」は家庭内など限られた中での暴力などがあることが診断の根拠になっています。家庭限局性行為障害とは家族が精神的に追い込まれ疲弊してしまうほどの激しい家庭内暴力をおこしてしまう疾患です。この暴力的な行動は家庭内だけでみられ、学校生活や友人間では問題なくうまくやっていくことができることも特徴です。

家庭限局性行為障害がある場合、精神科医への相談をおすすめします。

※ICD-10について:2019年5月、世界保健機関(WHO)の総会で、国際疾病分類の第11回改訂版(ICD-11)が承認されました。日本国内ではこれから、日本語訳や審議、周知などを経て数年以内に施行される見込みです。

家庭限局性行為障害がある場合、精神科医への相談をおすすめします。

※ICD-10について:2019年5月、世界保健機関(WHO)の総会で、国際疾病分類の第11回改訂版(ICD-11)が承認されました。日本国内ではこれから、日本語訳や審議、周知などを経て数年以内に施行される見込みです。

ADHD(注意欠如多動症)の二次障害として現れる「反抗挑戦性障害(反抗挑発症)」

家庭内暴力は発達障害の二次障害として発症する場合もあります。

発達障害が背景にあり、失敗経験を重ねて子どもが自信を失ったり落ち込んでしまったりした結果現れる二次的な情緒・行動の問題を二次障害といいます。二次障害は周囲への反抗や家庭内暴力、非行など問題行動が外に出るタイプと、うつや対人恐怖、引きこもりなど内面に向かうタイプがあります。

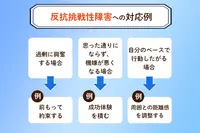

二次障害の中でも、反抗挑戦性障害(反抗挑戦症)は、保護者や教師など目上の人に対して拒絶的・反抗的な態度をとり、口論をしかける、暴言を吐くなどの挑戦的な行動をおこしてしまう疾患です。

反抗挑戦性障害(反抗挑戦症)とADHD(注意欠如多動症)は強い関わりがあるといわれており、年齢を重ねるとともに合併する可能性が高くなるといわれています。そのような場合、元々ADHD(注意欠如多動症)がある人が二次障害として反抗挑戦性障害(反抗挑戦症)を発症する場合が多いそうです。

発達障害が背景にあり、失敗経験を重ねて子どもが自信を失ったり落ち込んでしまったりした結果現れる二次的な情緒・行動の問題を二次障害といいます。二次障害は周囲への反抗や家庭内暴力、非行など問題行動が外に出るタイプと、うつや対人恐怖、引きこもりなど内面に向かうタイプがあります。

二次障害の中でも、反抗挑戦性障害(反抗挑戦症)は、保護者や教師など目上の人に対して拒絶的・反抗的な態度をとり、口論をしかける、暴言を吐くなどの挑戦的な行動をおこしてしまう疾患です。

反抗挑戦性障害(反抗挑戦症)とADHD(注意欠如多動症)は強い関わりがあるといわれており、年齢を重ねるとともに合併する可能性が高くなるといわれています。そのような場合、元々ADHD(注意欠如多動症)がある人が二次障害として反抗挑戦性障害(反抗挑戦症)を発症する場合が多いそうです。

ADHD(注意欠如多動症)とは?見た目では分からない困りごとなどイラストで解説【専門家監修】

この反抗挑戦性障害を発症している場合も、精神科・心療内科の専門医への相談をおすすめします。

反抗挑戦性障害(反抗挑戦症)の子どもへの対応方法・接し方などに関しては、以下の関連記事を参考にしてください。

反抗挑戦性障害(反抗挑戦症)の子どもへの対応方法・接し方などに関しては、以下の関連記事を参考にしてください。

反抗挑戦性障害(反抗挑発症)とは?攻撃的で人のせいにする?対応や原因、発達障害やADHD(注意欠如多動症)との関係など【医師監修】

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています