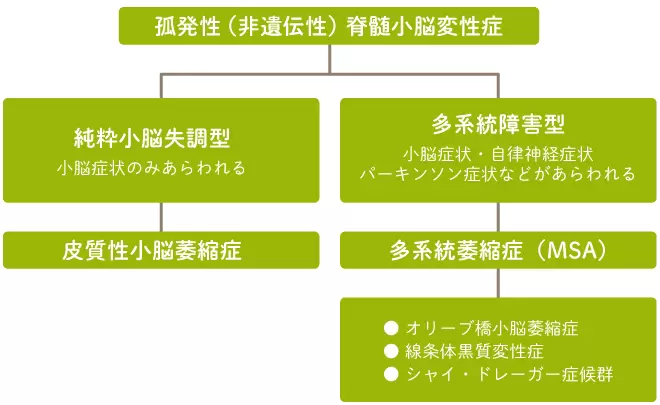

脊髄小脳変性症(SCD)の病型

病型がはっきりと分かることでその後の進行の見通しや、治療などの道筋も立てられます。そのため、病型の分類などを把握することは大切です。

病型は、遺伝性かいなかによって大きく区別されます。

病型は、遺伝性かいなかによって大きく区別されます。

孤発性脊髄小脳変性症

遺伝性ではない孤発性は脊髄小脳変性症患者全体の半数以上を占めます。その中でも多系統萎縮症(MSA)は最も多く、かつて別の疾患と考えられていた、オリーブ橋小脳萎縮症、線条体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群も多系統萎縮症に含まれています。小脳以外にも脳幹の萎縮が目立ち、進行すると車いすの使用や寝たきりになるなど日常生活が難しくなります。

一方で、皮質性小脳萎縮症は小脳失調症以外のパーキンソン症状や自律神経症状などがない純粋小脳失調型です。予後や進行は多系統萎縮型と大きく変わってきます。

一方で、皮質性小脳萎縮症は小脳失調症以外のパーキンソン症状や自律神経症状などがない純粋小脳失調型です。予後や進行は多系統萎縮型と大きく変わってきます。

遺伝性脊髄小脳変性症

遺伝性の場合、多くは常染色体優性遺伝性です。日本で発症の頻度が高いのはマチャド・ジョセフ病や脊髄小脳失調症6型(SCA6)、歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症などがあげられます。

常染色体劣性遺伝性は、両親が未発症でも発症します。十分に家族歴などの情報を得られないと、孤発性と思われる可能性もあります。

常染色体劣性遺伝性は、両親が未発症でも発症します。十分に家族歴などの情報を得られないと、孤発性と思われる可能性もあります。

脊髄小脳変性症(SCD)の発症の頻度や年齢の特徴

脊髄小脳変性症の患者は、全国で3万人を超えると言われています。

また、2003年の「運動失調に関する調査及び病態機序に関する研究班」の解析結果では、脊髄小脳変性症の67.2%が孤発性、27%が常染色体優性遺伝性、1.8%が常染色体劣性遺伝性、残りが「その他」と「痙性対麻痺」でした。

また、2003年の「運動失調に関する調査及び病態機序に関する研究班」の解析結果では、脊髄小脳変性症の67.2%が孤発性、27%が常染色体優性遺伝性、1.8%が常染色体劣性遺伝性、残りが「その他」と「痙性対麻痺」でした。

発症年齢の傾向は、病型によっても変わってきます。全体では小児から70歳以上の高齢までと幅広く、特に30歳前後の中年以降に多くなります。

孤発性脊髄小脳変性症の場合

主に見られる多系統萎縮症と皮質性小脳萎縮症は、ともに成年期以降に発症します。そのうち、多系統萎縮症が64.7%、35.3%が皮質性小脳萎縮症と臨床診断されています。

脊髄小脳変性症・多系統萎縮症診療ガイドライン2018

南江堂

Amazonで詳しく見る

遺伝性脊髄小脳変性症の場合

日本における遺伝性脊髄小脳変性症は、90%以上が常染色体優性遺伝性、数%が常染色体劣性遺伝性、さらにまれにX連鎖性が認められています。

常染色体優性遺伝性に含まれる疾患別では、マチャド・ジョセフ病、脊髄小脳変性症6型(SCA6)、歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症、脊髄小脳変性症31型(SCA31)の4疾患だけで70〜80%を占めます。

常染色体優性遺伝性に含まれる疾患別では、マチャド・ジョセフ病、脊髄小脳変性症6型(SCA6)、歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症、脊髄小脳変性症31型(SCA31)の4疾患だけで70〜80%を占めます。

脊髄小脳変性症・多系統萎縮症診療ガイドライン2018

南江堂

Amazonで詳しく見る

常染色体優性遺伝性であれば、祖父母、両親、患者の各世代には男女ともに発病者が分布していることになります。成人発症の遺伝性疾患は、患者のきょうだいや子どもの世代に未発症の保因者がいることも十分に考えられます。

一方、常染色体劣性遺伝性の場合、両親が未発症でも保因者となります。患者のきょうだい、両親が近親婚でその血縁に罹患者がいる場合には、劣性遺伝である可能性が高いと思われます。また、一見孤発性と思われても、常染色体劣性遺伝性である可能性もあります。

一方、常染色体劣性遺伝性の場合、両親が未発症でも保因者となります。患者のきょうだい、両親が近親婚でその血縁に罹患者がいる場合には、劣性遺伝である可能性が高いと思われます。また、一見孤発性と思われても、常染色体劣性遺伝性である可能性もあります。

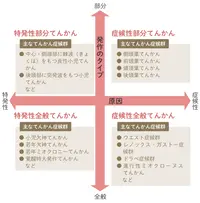

発達障害などと関連する疾患の特徴

常染色体劣性遺伝脊髄小脳変性症3、4、6型の疾患では、多くが幼少期から若年発症です。しかし、一部には出生時にすでに小脳萎縮があり、非進行性であるなどの特徴から奇形・低形成、またはそれを基盤とした発達障害との異同が問題となっています。

ほかにも、歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症は、祖父母、父母、子、孫…と世代を経るごとに発症年齢が早まるのが特徴です。成年発症では、ふらつき、震えなどの小脳失調、舞踏アテトーゼなどの不随意運動が主症状とされてます。一方で、20歳以下の発症では、てんかん、精神発達遅滞、小脳運動失調といった症状がみられます。

てんかんとは?原因や発作の種類、発達障害との関係や支援制度について紹介します!【医師監修】

脊髄小脳変性症(SCD)の検査・診断

脊髄小脳変性症の診断は神経内科で行われ、臨床症状や頭部MRI、CTスキャンの画像検査から非遺伝性・遺伝性の違い、病型を調べます。診断を受けることで、症状に対応した治療を受けられます。

皮質性小脳脊髄小脳変性症は、診断のための決定的な所見がないため、検査によって他の疾患の可能性を除外していきます。

皮質性小脳脊髄小脳変性症は、診断のための決定的な所見がないため、検査によって他の疾患の可能性を除外していきます。

主な検査の内容

・画像検査…MRIやCTスキャンで小脳などの萎縮の有無、脳血流シンチグラフィーで小脳の血流低下の有無などを調べます。

・神経学的な診察…本人の意思と関係なく体が動く反射や反応、麻痺などの神経症状がないかを調べます。

・遺伝子検査…家族の中で脊髄小脳変性症の人がいる場合、採血をして遺伝性かどうか、どの病型に属しているかを調べます。

・神経学的な診察…本人の意思と関係なく体が動く反射や反応、麻痺などの神経症状がないかを調べます。

・遺伝子検査…家族の中で脊髄小脳変性症の人がいる場合、採血をして遺伝性かどうか、どの病型に属しているかを調べます。

脊髄小脳変性症の症状と似ている疾患

予後の見通しなどにかかわってくるほか、治療可能な疾患の処置を適切に行うためにも、別の病気ではないかどうかの鑑別は重要です。症状が似ている疾患は以下のようなものがあります。

・ビタミンB1やB12、葉酸の欠乏

・アルコール中毒

・甲状腺機能低下症

・多発性硬化症

・エイズ関連の神経疾患など

・ビタミンB1やB12、葉酸の欠乏

・アルコール中毒

・甲状腺機能低下症

・多発性硬化症

・エイズ関連の神経疾患など

遺伝子検査で必要な配慮

多くの原因遺伝子が分かってきたこともあり、遺伝子検査によって正確に診断できるようになってきました。

正確な診断ができることで、臨床的に有用な情報が提供されます。また病型の確定は予後の判定、合併症の予測に有効です。遺伝子検査をしない場合、原因究明のために他のいくつもの検査を繰り返すことになりますが、それが必要なくなるという長所もあります。

しかし、遺伝性の場合、親族に保因者がいたり、患者の子ども以降の世代にも影響したりすることが考えられ、診断の受容における心理的影響についても配慮が必要であることが知られています。

そのため、遺伝子検査は、患者本人の意思に基づいて行われるものとされています。

正確な診断ができることで、臨床的に有用な情報が提供されます。また病型の確定は予後の判定、合併症の予測に有効です。遺伝子検査をしない場合、原因究明のために他のいくつもの検査を繰り返すことになりますが、それが必要なくなるという長所もあります。

しかし、遺伝性の場合、親族に保因者がいたり、患者の子ども以降の世代にも影響したりすることが考えられ、診断の受容における心理的影響についても配慮が必要であることが知られています。

そのため、遺伝子検査は、患者本人の意思に基づいて行われるものとされています。

脊髄小脳変性症のすべて

日本プランニングセンター

Amazonで詳しく見る

脊髄小脳変性症・多系統萎縮症診療ガイドライン2018

南江堂

Amazonで詳しく見る