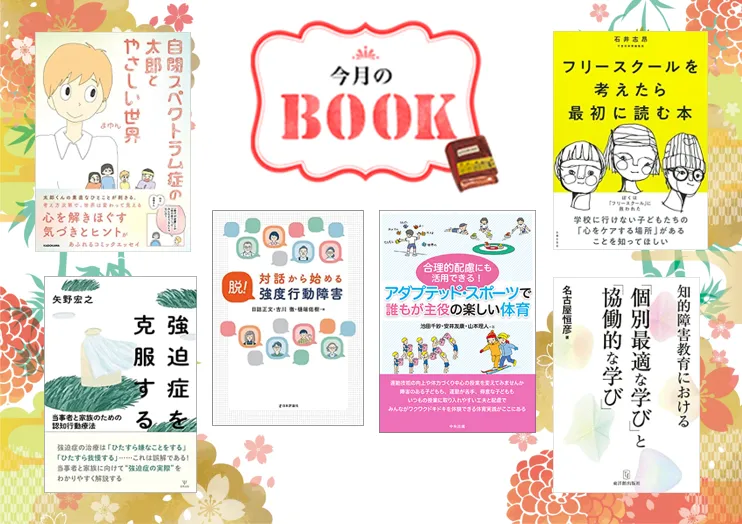

強度行動障害や強迫症を知る本、フリースクールやこれからの障害児教育、スポーツ参加のヒントも。今読みたい6冊をセレクト!

ライター:発達ナビBOOKガイド

Upload By 発達ナビBOOKガイド

1月の新刊コラムでは、自閉スペクトラム症の子育てエピソード漫画、強度行動障害や強迫症についての理解を深める本、フリースクールやアダプテッドスポーツについて、これからの知的障害教育についての計6冊をご紹介します!

わが子にとっての「あたりまえ」とは?を考えるーー『自閉スペクトラム症の太郎とやさしい世界』

自閉スペクトラム症の太郎とやさしい世界

KADOKAWA

Amazonで詳しく見る

自閉スペクトラム症の太郎とやさしい世界

KADOKAWA

楽天で詳しく見る

この本では、発達ナビの連載ライターである「まゆん」さんと、自閉スペクトラム症があり特別支援級に在籍する息子の「太郎」くんの温かい日常のエピソードが描かれています。太郎くんとの生活は驚きの連続。ふとしたときに独特の感じ方、考え方を見せる太郎くんの特性を、まゆんさんも、まゆんさんのご両親やお姉さんも、否定することなく、やさしく受け止めてくれます。

自閉スペクトラム症がある太郎くんのエピソードが中心に描かれていますが、そのほかにも看護師として夜勤で働くまゆんさん自身のお仕事のお話や、若くして亡くなったまゆんさんのお兄さんや病気が見つかったお姉さんのお話、先生や友達との人間関係などを含めて、「自閉スペクトラム症のある子どもの子育て」というテーマに限らず、生きるとは、子どもを持つこととは、その人にとっての「あたりまえ」とは、お互いを思うこととは、といった幅広いテーマについてじっくりと考えられる一冊になっています。

感覚過敏、癇癪、抽象的な概念の理解の難しさなど、さまざまな特性があるものの、ときに大人が気づかないようなハッとするようなことを口にしたり、周りの人の言葉や行動を自分なりに解釈してやさしい言葉をかけてくれる太郎くんとの関わりを通して、太郎くんだけでなく、まゆんさんや太郎くんの周りの人が成長していく様子も垣間見ることができます。やさしさあふれる太郎くんとあたたかいご家族の日常から、自分にも人にもやさしくなれる生き方のヒントが得られるのではないでしょうか。

自閉スペクトラム症がある太郎くんのエピソードが中心に描かれていますが、そのほかにも看護師として夜勤で働くまゆんさん自身のお仕事のお話や、若くして亡くなったまゆんさんのお兄さんや病気が見つかったお姉さんのお話、先生や友達との人間関係などを含めて、「自閉スペクトラム症のある子どもの子育て」というテーマに限らず、生きるとは、子どもを持つこととは、その人にとっての「あたりまえ」とは、お互いを思うこととは、といった幅広いテーマについてじっくりと考えられる一冊になっています。

感覚過敏、癇癪、抽象的な概念の理解の難しさなど、さまざまな特性があるものの、ときに大人が気づかないようなハッとするようなことを口にしたり、周りの人の言葉や行動を自分なりに解釈してやさしい言葉をかけてくれる太郎くんとの関わりを通して、太郎くんだけでなく、まゆんさんや太郎くんの周りの人が成長していく様子も垣間見ることができます。やさしさあふれる太郎くんとあたたかいご家族の日常から、自分にも人にもやさしくなれる生き方のヒントが得られるのではないでしょうか。

自閉症息子が「くるくる回る」のはどんなとき?「常同行動」から感じた友達との関わりと息子の気持ち

一人にしない、立場を超えた対話の重要性ーー『対話から始める 脱!強度行動障害』

対話から始める 脱!強度行動障害

日本評論社

Amazonで詳しく見る

対話から始める 脱!強度行動障害

日本評論社

楽天で詳しく見る

強度行動障害とは、他害や自傷など、周囲の人の暮らしに影響を及ぼす行動を著しく高い頻度で起こすために、特別に配慮された支援が必要な状態を指します。近年、医療、教育、福祉、行政など、それぞれの分野でさまざまな取り組みが進められているものの、まだまだ家族や施設で孤立し、困り果ててしまうケースが多いといわれています。

この本では、ライフサイクルを見据えたうえで、1. 思春期、2. 思春期~青年期、3. 成人期~高齢期と3つのパートに分け、強度行動障害の背景、予防のための工夫や支援、家族との関係性や自立生活のための支援についてなど、それぞれの時期にぶつかりやすい困りごとやその対処法について、座談会も交えながら、児童精神科医や介助職の方など幅広い立場の専門家により書かれています。

大切なのは支援者も当事者も孤立させないこと。それぞれの立場を超えて対話を重ね、教育、福祉、医療など分野を超えて連携し、包括的に支援を行っていくことが強度行動障害を抜け出すための一歩になるのではないでしょうか。強度行動障害についてさまざまな悩みに直面したとき、この本は必要な情報を提供してくれるかもしれません。

この本では、ライフサイクルを見据えたうえで、1. 思春期、2. 思春期~青年期、3. 成人期~高齢期と3つのパートに分け、強度行動障害の背景、予防のための工夫や支援、家族との関係性や自立生活のための支援についてなど、それぞれの時期にぶつかりやすい困りごとやその対処法について、座談会も交えながら、児童精神科医や介助職の方など幅広い立場の専門家により書かれています。

大切なのは支援者も当事者も孤立させないこと。それぞれの立場を超えて対話を重ね、教育、福祉、医療など分野を超えて連携し、包括的に支援を行っていくことが強度行動障害を抜け出すための一歩になるのではないでしょうか。強度行動障害についてさまざまな悩みに直面したとき、この本は必要な情報を提供してくれるかもしれません。

行動障害のある家族を支えることに「限界」を感じたときは―児童精神科医・吉川徹(9)

フリースクールについての疑問に答えてくれる一冊ーー『フリースクールを考えたら最初に読む本』

フリースクールを考えたら最初に読む本

主婦の友社

Amazonで詳しく見る

フリースクールを考えたら最初に読む本

主婦の友社

楽天で詳しく見る

近年では、不登校の子どもの数が年々増加し、フリースクールなど家や学校以外の「第三の居場所」の需要が高まっているといわれています。いざ子どもが不登校になり、フリースクールに通うという選択肢を考える段階になったときに、そもそもフリースクールとはどんな場所で、どんなスタッフがいるのか、どのように選べばいいのか、といったことについて情報を得ることが難しいという課題があるそうです。

この本では、不登校新聞編集長の石井志昂さんにより、不登校について、フリースクールの必要性について、運営やスタッフについて、選び方についてなど、フリースクールに関して知りたい情報が分かりやすくまとめられています。Q&Aや当事者、保護者の方の体験談も掲載されており、幅広い視点から「フリースクールとはどんな場所か」について学ぶことができるような一冊となっています。

不登校は決して他人事ではなく、何かのきっかけで急に学校に行けなくなってしまうことはいつでも起こりうることだと言えるでしょう。子どもが不登校になったとき、フリースクールは一つの選択肢になるかもしれません。フリースクールと言っても、中身はさまざま。子どもにとって最適な選択ができるよう、この本は必要な情報を提供してくれるのではないでしょうか。現在不登校状態にある方も、フリースクールについて知っておきたいという方も、さまざまな方におすすめの一冊です。

この本では、不登校新聞編集長の石井志昂さんにより、不登校について、フリースクールの必要性について、運営やスタッフについて、選び方についてなど、フリースクールに関して知りたい情報が分かりやすくまとめられています。Q&Aや当事者、保護者の方の体験談も掲載されており、幅広い視点から「フリースクールとはどんな場所か」について学ぶことができるような一冊となっています。

不登校は決して他人事ではなく、何かのきっかけで急に学校に行けなくなってしまうことはいつでも起こりうることだと言えるでしょう。子どもが不登校になったとき、フリースクールは一つの選択肢になるかもしれません。フリースクールと言っても、中身はさまざま。子どもにとって最適な選択ができるよう、この本は必要な情報を提供してくれるのではないでしょうか。現在不登校状態にある方も、フリースクールについて知っておきたいという方も、さまざまな方におすすめの一冊です。

夏休み明けの子どもを守る!不登校新聞編集長・石井志昂さんと考える自殺予防。家庭でできる「TALK」の原則なども

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています