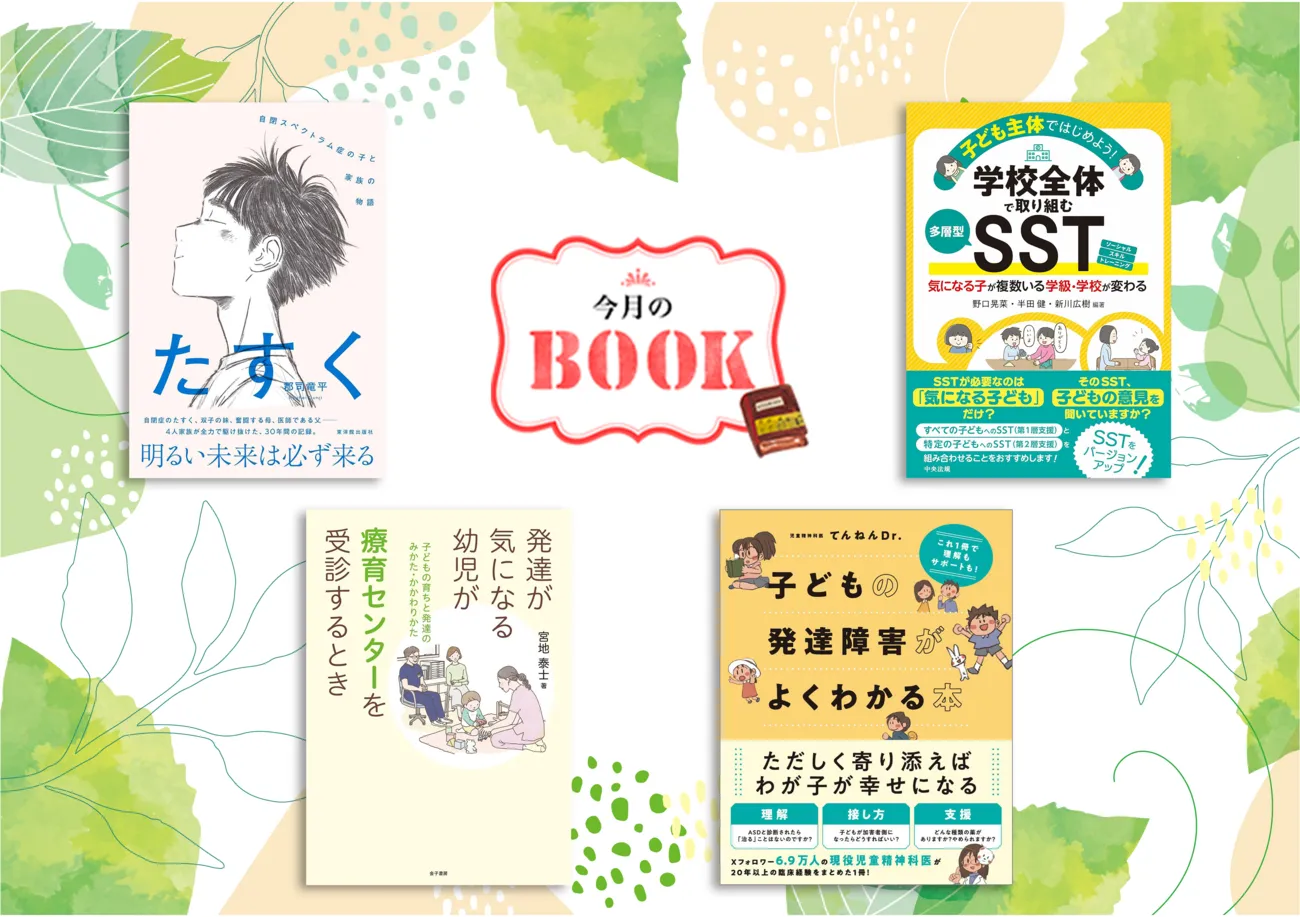

発達が気になる子を支える新刊4選!てんねんDr.の発達障害解説本、SSTや療育センター受診が分かる本、自閉症の子と家族の30年間など

ライター:発達ナビBOOKガイド

Upload By 発達ナビBOOKガイド

今月は、てんねんDr.の「子どもの発達障害がよくわかる本」、学校における多層型SSTの実践本、自閉症の子と家族の30年間の記録、療育センターの受診ガイドなど、気になる4冊をピックアップしてご紹介します。

子どもの発達障害の疑問に答える!専門家が分かりやすく解説『子どもの発達障害がよくわかる本』

本書は、25年以上にわたり子どもたちの心と向き合ってきた児童精神科医、てんねんDr.が、子どもの発達障害に関して保護者が抱く100の疑問に明快に答える一冊です。SNSで多くの支持を集める著者が、発達障害の全体像から細やかな疑問まで、ポイントを押さえて分かりやすく解説しています。

よくある疑問がコンパクトにまとめられ、「親が気をつけたいポイント」「知っておきたいポイント」「もっとくわしく知りたい!」に分けてあり、自身のニーズに合わせて読み進めることができます。

本書は、児童精神科とはどんな場所かという基本的な情報から始まり、発達障害、診断、周囲の支援、将来の見通し、トラブルへの対処法、著者からのメッセージへと続きます。

児童精神科医として、長年親子に寄り添ってきたてんねんDr.の「発達障害はグラデーション」という視点や、成長の可能性、頑張る保護者への温かい思いが込められた本書。子どもの発達について「もしかして?」と感じた時、あなたの心を励まし、確かな知識と安心感を届けてくれるでしょう。

よくある疑問がコンパクトにまとめられ、「親が気をつけたいポイント」「知っておきたいポイント」「もっとくわしく知りたい!」に分けてあり、自身のニーズに合わせて読み進めることができます。

本書は、児童精神科とはどんな場所かという基本的な情報から始まり、発達障害、診断、周囲の支援、将来の見通し、トラブルへの対処法、著者からのメッセージへと続きます。

児童精神科医として、長年親子に寄り添ってきたてんねんDr.の「発達障害はグラデーション」という視点や、成長の可能性、頑張る保護者への温かい思いが込められた本書。子どもの発達について「もしかして?」と感じた時、あなたの心を励まし、確かな知識と安心感を届けてくれるでしょう。

子どもの発達障害がよくわかる本

SBクリエイティブ

Amazonで詳しく見る

子どもの発達障害がよくわかる本

SBクリエイティブ

楽天で詳しく見る

「気になる子」の成長を学校全体で支える!『子ども主体ではじめよう!学校全体で取り組む多層型SST 気になる子が複数いる学級・学校が変わる』

SST(ソーシャルスキルトレーニング)は多くの学校で実施されていますが、大人の都合や、マジョリティにとっての「正しさ」をSSTの対象となる子どもに押しつけてしまう場面が起きがちではないでしょうか。

これまで、対人関係の困難の原因は「その子自身のスキル不足」にあると捉えられてきました。しかし本書の著者である野口晃菜さんは、従来のSSTのあり方を見つめ直し、子どもたちを主体としたSSTにアップデートすることを提唱しています。「対人関係における困難さの要因は、その子のみでなく、その子とその子を取り巻く環境の相互作用の中にあるのではないか」と考えているからです。本書では、SSTを実施する際に大人が陥りやすい「3つの罠」を詳しく説明しています。

また、周囲の人とお互いに気持ちよく過ごすためのソーシャルスキルは、一部の子どもたちだけに必要なものではありません。本書が示唆するのは、学校全体で取り組む「多層型SST」という視点です。すべての子どもを対象とした第1層のSSTと、個別のニーズに応じた第2層のSSTを組み合わせることで、「気になる子」を含むすべての子どもたちが、それぞれの力を伸ばせる環境づくりを目指していくというものです。「なぜ本人主体なのか」「導入のステップ」「具体的な支援」「効果的なアイデア」「実践の振り返り」などが解説され、さまざまな学校現場での実践事例も紹介されています。

「うちのクラスには、少し支援が必要な子がいる」「もっと一人ひとりの気持ちに寄り添いたいけれど、何から始めればいいのだろう……」もし、そうした思いを抱える先生がいらっしゃったら、本書がきっと日々の実践におけるヒントを与えてくれるはずです。

これまで、対人関係の困難の原因は「その子自身のスキル不足」にあると捉えられてきました。しかし本書の著者である野口晃菜さんは、従来のSSTのあり方を見つめ直し、子どもたちを主体としたSSTにアップデートすることを提唱しています。「対人関係における困難さの要因は、その子のみでなく、その子とその子を取り巻く環境の相互作用の中にあるのではないか」と考えているからです。本書では、SSTを実施する際に大人が陥りやすい「3つの罠」を詳しく説明しています。

また、周囲の人とお互いに気持ちよく過ごすためのソーシャルスキルは、一部の子どもたちだけに必要なものではありません。本書が示唆するのは、学校全体で取り組む「多層型SST」という視点です。すべての子どもを対象とした第1層のSSTと、個別のニーズに応じた第2層のSSTを組み合わせることで、「気になる子」を含むすべての子どもたちが、それぞれの力を伸ばせる環境づくりを目指していくというものです。「なぜ本人主体なのか」「導入のステップ」「具体的な支援」「効果的なアイデア」「実践の振り返り」などが解説され、さまざまな学校現場での実践事例も紹介されています。

「うちのクラスには、少し支援が必要な子がいる」「もっと一人ひとりの気持ちに寄り添いたいけれど、何から始めればいいのだろう……」もし、そうした思いを抱える先生がいらっしゃったら、本書がきっと日々の実践におけるヒントを与えてくれるはずです。

子ども主体ではじめよう!学校全体で取り組む多層型SST 気になる子が複数いる学級・学校が変わる

中央法規出版

Amazonで詳しく見る

子ども主体ではじめよう!学校全体で取り組む多層型SST 気になる子が複数いる学級・学校が変わる

中央法規出版

楽天で詳しく見る

学童期から成人まで、教え子の人生に伴走してきた教師による30年間の家族の記録。『たすく 自閉スペクトラム症の子と家族の物語』

本書は、ASD(自閉スペクトラム症)の「たすく」君と、彼を育てる家族の30年間を綴った実話です。たすく君の幼少期から、双子の妹の結婚まで、4人家族が経験してきた日々の葛藤と、そこから見出した希望の光を丁寧に描き出しています。

本書の著者である郡司竜平さんは、たすく君が小学校1年生の時に在籍していた特別支援学級の担任の先生でした。学童期という限られた時間の中で子どもたちと関わる教師や支援者にとって、その後の人生を長期にわたって見守る機会はほとんどありません。しかし郡司さんは、教師と生徒という関係を越えてたすく君と向き合う中で、彼の幼少期から青年期までの成長を見守ってきました。その成長の軌跡を伝えることで、子どもたちの将来を思い描きながら、今どのように関わっていくべきか考えることの大切さを教えてくれます。

30歳になったたすく君は、グループホームで暮らしながら、社会福祉法人で働いています。たすく君と家族の物語は、今まさに子育てに向き合っている保護者の方、教員や支援者の方にとっても、日々の心の支えとなるのではないでしょうか。

本書の著者である郡司竜平さんは、たすく君が小学校1年生の時に在籍していた特別支援学級の担任の先生でした。学童期という限られた時間の中で子どもたちと関わる教師や支援者にとって、その後の人生を長期にわたって見守る機会はほとんどありません。しかし郡司さんは、教師と生徒という関係を越えてたすく君と向き合う中で、彼の幼少期から青年期までの成長を見守ってきました。その成長の軌跡を伝えることで、子どもたちの将来を思い描きながら、今どのように関わっていくべきか考えることの大切さを教えてくれます。

30歳になったたすく君は、グループホームで暮らしながら、社会福祉法人で働いています。たすく君と家族の物語は、今まさに子育てに向き合っている保護者の方、教員や支援者の方にとっても、日々の心の支えとなるのではないでしょうか。

たすく 自閉スペクトラム症の子と家族の物語

東洋館出版社

Amazonで詳しく見る

たすく 自閉スペクトラム症の子と家族の物語

東洋館出版社

楽天で詳しく見る

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています