突然診断を受けた息子の思いは……

息子は思いのほか落ち着いていました。「自分がパニックを起こして記憶がなくなったりするのには原因があるんだ」ということが分かって安心したようです。その日から「何で僕はみんなと違うの?」と泣きながら訴えてくることがなくなりました。

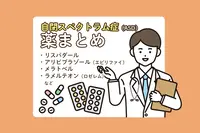

そしてパニック時に薬を飲むととても落ち着くようになりました。私は「薬を飲むとこんなに楽なんだ」と驚きましたし、息子自身も「心に効く薬があるんだ!」とびっくりしていました。次の受診で「薬のおかげですごく楽になりました」と伝えると、先生は「そう言ってもらえるのが一番嬉しい」と笑顔で言われました。

そしてパニック時に薬を飲むととても落ち着くようになりました。私は「薬を飲むとこんなに楽なんだ」と驚きましたし、息子自身も「心に効く薬があるんだ!」とびっくりしていました。次の受診で「薬のおかげですごく楽になりました」と伝えると、先生は「そう言ってもらえるのが一番嬉しい」と笑顔で言われました。

服薬はメリットが多いですが、副作用もありました。息子は頭痛と眠気がでるようになり、頭痛については、「パニック中は神経が高ぶっているからそういうこともあると思います」と説明されました。そして夜遅くに薬を飲むと、次の日昼頃まで起きられないこともあることを相談すると、「傾眠がある場合は薬を半分にしてもいいですよ」と言われ、半分に割って飲んでいます。十分に眠ると今度はスッキリするので、学校への行き渋りも減って助かりました。

高校生になった息子、現在の状況は……

受診、服薬もしていますが、今でもパニックを起こすことはありますし、「記憶がない」ともよく言います。しかし、成長して泣き叫ぶようなことはなくなりましたし、何よりも「薬があるから」という安心感があります。

また、不安なことも相談でき、「記憶がなくなるのは自分の心を守るためだから」「記憶が戻らなくなることはないから大丈夫です」と医師から言われるとホッとします。途中で先生が変わってしまいましたが、新しい先生も息子の悩みに付き合ってくれています。定期的に状況報告をして薬をもらうだけでも、いざという時に医師に助けを求められる状況はとても大事です。

現在高校生になった息子ですが、環境の変化もあって疲れが溜まるらしく、たまに学校を休んだりしています。それでも学校自体は楽しいらしいです。今後は、自分自身をしっかり理解して、自分のことを自分で周囲に説明できるようになり、困ったときは助けを求めたり、困っている人を助けたりできるようになると良いと思います。

また、不安なことも相談でき、「記憶がなくなるのは自分の心を守るためだから」「記憶が戻らなくなることはないから大丈夫です」と医師から言われるとホッとします。途中で先生が変わってしまいましたが、新しい先生も息子の悩みに付き合ってくれています。定期的に状況報告をして薬をもらうだけでも、いざという時に医師に助けを求められる状況はとても大事です。

現在高校生になった息子ですが、環境の変化もあって疲れが溜まるらしく、たまに学校を休んだりしています。それでも学校自体は楽しいらしいです。今後は、自分自身をしっかり理解して、自分のことを自分で周囲に説明できるようになり、困ったときは助けを求めたり、困っている人を助けたりできるようになると良いと思います。

イラスト/keiko

エピソード参考/まこぺ

(監修:新美先生より)

小児科から児童精神科に転科したときのことを聞かせていただきありがとうございます。

何歳まで小児科で、何歳から児童精神科・精神科か、どのような状況でどちらの科に受診するとよいかということについては、地域や病院による差が非常に大きいため、お住まいの地域やかかりつけの病院で問い合わせていただくことが必要です。病院や科ごとに、診療の対象年齢がある程度決まっていたり、症状や状況によって得意分野や、役割分担(すみわけ)があったりします。また紹介や初診の手順についても、病院ごとのルールやローカルルールみたいなものが決まっていることもあります。面倒だな、融通が利かなくて不親切だなと感じることもあるかもしれませんが、この分野の診療リソースがニーズに比べて不足していることがほとんどなため、少ないリソースで診療体制を維持するための工夫でもあるのでどうかご了承ください。

元々発達障害特性のあるお子さんは学校生活でストレスを受けやすく、学童期、特に思春期頃になってくると、今までにないさまざまな精神症状が起きてくることは少なくありません。そうした時に、ストレス源を減らしたり、ストレス対処行動を身につけたりすることと同時に、適切な薬物療法を受けることも、お子さんにとってメリットがあることも多いです。筆者さんの息子さんも、そうした相談ができる担当医にスムーズつながることができ、ストレスや自分の特性とうまく付き合いながら成長していけていることが伺えてよかったです。

エピソード参考/まこぺ

(監修:新美先生より)

小児科から児童精神科に転科したときのことを聞かせていただきありがとうございます。

何歳まで小児科で、何歳から児童精神科・精神科か、どのような状況でどちらの科に受診するとよいかということについては、地域や病院による差が非常に大きいため、お住まいの地域やかかりつけの病院で問い合わせていただくことが必要です。病院や科ごとに、診療の対象年齢がある程度決まっていたり、症状や状況によって得意分野や、役割分担(すみわけ)があったりします。また紹介や初診の手順についても、病院ごとのルールやローカルルールみたいなものが決まっていることもあります。面倒だな、融通が利かなくて不親切だなと感じることもあるかもしれませんが、この分野の診療リソースがニーズに比べて不足していることがほとんどなため、少ないリソースで診療体制を維持するための工夫でもあるのでどうかご了承ください。

元々発達障害特性のあるお子さんは学校生活でストレスを受けやすく、学童期、特に思春期頃になってくると、今までにないさまざまな精神症状が起きてくることは少なくありません。そうした時に、ストレス源を減らしたり、ストレス対処行動を身につけたりすることと同時に、適切な薬物療法を受けることも、お子さんにとってメリットがあることも多いです。筆者さんの息子さんも、そうした相談ができる担当医にスムーズつながることができ、ストレスや自分の特性とうまく付き合いながら成長していけていることが伺えてよかったです。

リスパダールとエビリファイの違いは?リスペリドンなどジェネリック薬が処方?ASD(自閉スペクトラム症)の衝動性、癇癪を抑える薬の選び方と副作用への対策【医師監修】

急に怒り出したように見えるけど、本人にとっては違うかも?

ASD息子の「長く激しい癇癪」は最長20時間!投薬治療での改善も難しく…4歳の今、「一瞬のSOS」が肝心で!?

【医師監修】自閉症の薬、子ども用はある?リスパダール・アリピプラゾール(エビリファイ)など違い【ASD薬まとめ】

3歳の自閉症次男に「障害者手帳」は必要?心理士と主治医の言葉を振り返って

(コラム内の障害名表記について)

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的発達症(知的障害)、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、コミュニケーション症群、限局性学習症、チック症群、発達性協調運動症、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的発達症(知的障害)、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、コミュニケーション症群、限局性学習症、チック症群、発達性協調運動症、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

-

1

1

- 2