障害者総合支援法が提供する支援サービスを解説!自立支援給付と地域生活支援事業の内容を紹介します!

ライター:発達障害のキホン

障害者総合支援法は、障害があっても住み慣れた地域での生活を実現するという理念の下、障害のある方に対して総合的な支援を行う法律です。障害者総合支援法に基づいたサービスは、大きく分けると自立支援給付と地域生活支援事業の2類型があります。その2本柱のもとにさまざまなサービスが提供されています。具体的にはどのようなサービスが受けられるのか、詳しく紹介していきます!

障害者総合支援法とは?

障害者総合支援法とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の通称で、障害がある方もない方も住み慣れた地域で生活するために、日常生活や社会生活の総合的な支援を目的とした法律です。

障害がある子どもから大人を対象に、必要と認められた費用の給付や貸与などの支援を受けることができます。制度の実施主体は市区町村、都道府県などの行政機関となります。

障害がある子どもから大人を対象に、必要と認められた費用の給付や貸与などの支援を受けることができます。制度の実施主体は市区町村、都道府県などの行政機関となります。

障害者総合支援法を解説、自立支援法との違い、平成30年施行の障害者総合支援法の改正のポイントを紹介

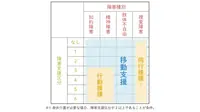

障害者総合支援法が定めるサービスには、大きく「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の2つの種類があります。

自立支援給付は、利用するサービス費用の一部を行政が障害のある方へ個別に給付するものです。具体的には障害に関する医療や福祉サービス、福祉用具(補装具)などの費用が給付されます。自立支援給付の基本的な運用ルールは、国(厚生労働省)が定めます。

これに対し、地域生活支援事業は、国が一律に運用ルールを定めるのではなく、障害のある方がお住まいの各地域で運用ルールを定めて実施した方が実情に応じた対応を期待できる事業や、一般的な相談対応のように個別の給付には当たらない事業のことをまとめたものです。

例えば1人では外出が困難な方への付き添いを提供する「移動支援」や、手話通訳者や要約筆談ができる人を派遣・設置する「コミュニケーション支援」といった事業が挙げられます。

また、障害のある方の日中活動を支援する「地域活動支援センター」や、生活自立度が高い人へ住まいの場を提供する「福祉ホーム」などの運営も、地域生活支援事業の枠組みに含まれています。障害のある方の生活スタイルは地域によってさまざまですので、地域生活支援事業のサービス内容も都道府県・市区町村によって異なります。

地域生活支援事業には、相談支援も含まれます。お住まいの地域で提供されているサービスにどんなものがあるのか?給付支援を受けたいけれど条件は満たしているのか?などといった福祉サービスの利用に関することから、一般的な生活上の相談まで、さまざまな相談に応えます。

自立支援給付は、利用するサービス費用の一部を行政が障害のある方へ個別に給付するものです。具体的には障害に関する医療や福祉サービス、福祉用具(補装具)などの費用が給付されます。自立支援給付の基本的な運用ルールは、国(厚生労働省)が定めます。

これに対し、地域生活支援事業は、国が一律に運用ルールを定めるのではなく、障害のある方がお住まいの各地域で運用ルールを定めて実施した方が実情に応じた対応を期待できる事業や、一般的な相談対応のように個別の給付には当たらない事業のことをまとめたものです。

例えば1人では外出が困難な方への付き添いを提供する「移動支援」や、手話通訳者や要約筆談ができる人を派遣・設置する「コミュニケーション支援」といった事業が挙げられます。

また、障害のある方の日中活動を支援する「地域活動支援センター」や、生活自立度が高い人へ住まいの場を提供する「福祉ホーム」などの運営も、地域生活支援事業の枠組みに含まれています。障害のある方の生活スタイルは地域によってさまざまですので、地域生活支援事業のサービス内容も都道府県・市区町村によって異なります。

地域生活支援事業には、相談支援も含まれます。お住まいの地域で提供されているサービスにどんなものがあるのか?給付支援を受けたいけれど条件は満たしているのか?などといった福祉サービスの利用に関することから、一般的な生活上の相談まで、さまざまな相談に応えます。

【障害者総合支援法】自立支援給付の5つの種類。対象者や申請方法・負担額を解説【専門家監修】

障害者総合支援法のサービス利用対象者は?

障害者総合支援法に基づくサービスの利用対象は以下のように定められています。障害者手帳がなくても、医師の診断書により障害や定められた疾患のあることが確認されれば、利用対象となるケースもあります。

・身体障害者・・・身体に障害がある18歳以上の人で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けている人

・知的障害者・・・障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上の人

・精神障害者・・・統合失調症、精神作用物質による急性中毒、またはその依存症、知的障害、精神病質などの精神疾患を持つ人

(知的障害は除く)

・発達障害者・・・発達障害があるため、日常生活や社会生活に制限がある18歳以上の人

・難病患者・・・難病等があり、症状の変化などにより身体障害者手帳を取得できないが、一定の障害がある18歳以上の人

・障害児・・・身体障害、知的障害、発達障害を含んだ精神障害がある児童、または難病等があり、一定の障害がある児童

参考:「これならわかるすっきり図解 障害者総合支援法」|遠山真世,二本柳覚,鈴木裕介(著),日経印刷(2014年)

障害者総合支援法の自立支援給付で受けられる3つの給付サービス

自立支援給付には大きく障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)、自立支援医療、補装具という3つの給付があります。

障害福祉サービスの給付

障害福祉サービスはさらに「介護給付」と「訓練等給付」の2類型へ分類されます。介護給付とは、障害があることで必要となる介護・介助サービス費用の一部を給付するものです。訓練等給付とは、就労に向けた訓練や福祉的な就労、安定した就労を支援するサービス、あるいはグループホームなど費用の一部を給付するものです。

■介護給付

・居宅介護(ホームヘルパー):食事や入浴、トイレなどの介助を提供します。

・重度訪問介護:重度の肢体不自由や重度の障害のために常時の介護や見守り、外出支援などを必要とする方に、長時間の総合的な支援を提供します。

・同行援護:視覚障害により自力での移動が難しい方に対して外出時の支援を提供します。

・行動援護:行動障害があることで外出時などの支援が必要な方に対して、危険を避ける、先の見通しを立てる、コミュニケーションを仲立ちするなどの支援を提供します。

・重度障害者等包括支援:最重度の障害(原則として障害支援区分が最重度の「6」であること)があり、常時の介護を必要としている方に対して、居宅介護や短期入所、生活介護など複数の介護サービスを組み合わせて提供します。

・短期入所(ショートステイ): 障害のある方を介護している家族などの病気や所要、一時的な休養などのため、短期間、施設に入所するサービスを提供します。

・療養介護:医療的ケアと介護を常に必要とする方に対して、医療機関などで医療サービスや介護、介助などをトータルに提供します。

・生活介護: 日常的な介護や見守り、生活支援などを必要としている方(原則として障害支援区分「3」以上であること)に対して、日中の介護、介助や見守り支援を行うほか、創作的活動や生産活動、地域との交流活動などを提供します。

・施設入所支援:重度の障害のある方(原則として障害区分「4」以上であること)に対して、施設内での夜間の介護、介助や見守り支援などを提供します。

■訓練等給付

・自立訓練: 障害のある方が地域で自立した生活を送ることができるよう、身体機能と生活能力の向上を目指した訓練を提供します。自立訓練には機能訓練と生活訓練の2種類があります。

・就労移行支援: 一般企業での就労や、自ら企業することを希望する方に対して、就労や企業に必要な知識・能力の向上を図る訓練を提供しています。

・就労継続支援: 一般企業などで働くことが難しい方に対して、福祉的な支援を受けながら働く場所を提供し、就労に向けた知識・能力の向上を目指す支援を提供します。就労継続支援には、雇用契約を結び最低賃金の支払いを原則とする「A型」と、雇用契約は結ばずに軽作業などを中心とする「B型」の2種類があります。

・共同生活援助(グループホーム):標準的には5名程度(最大でも10名)の共同生活を行う住居において、相談や日常生活上の援助、食事や入浴、トイレなどの介護サービスを提供します。グループホームから一般住宅の生活に移行を目指す人を対象とした「サテライト型」もあります。

■介護給付

・居宅介護(ホームヘルパー):食事や入浴、トイレなどの介助を提供します。

・重度訪問介護:重度の肢体不自由や重度の障害のために常時の介護や見守り、外出支援などを必要とする方に、長時間の総合的な支援を提供します。

・同行援護:視覚障害により自力での移動が難しい方に対して外出時の支援を提供します。

・行動援護:行動障害があることで外出時などの支援が必要な方に対して、危険を避ける、先の見通しを立てる、コミュニケーションを仲立ちするなどの支援を提供します。

・重度障害者等包括支援:最重度の障害(原則として障害支援区分が最重度の「6」であること)があり、常時の介護を必要としている方に対して、居宅介護や短期入所、生活介護など複数の介護サービスを組み合わせて提供します。

・短期入所(ショートステイ): 障害のある方を介護している家族などの病気や所要、一時的な休養などのため、短期間、施設に入所するサービスを提供します。

・療養介護:医療的ケアと介護を常に必要とする方に対して、医療機関などで医療サービスや介護、介助などをトータルに提供します。

・生活介護: 日常的な介護や見守り、生活支援などを必要としている方(原則として障害支援区分「3」以上であること)に対して、日中の介護、介助や見守り支援を行うほか、創作的活動や生産活動、地域との交流活動などを提供します。

・施設入所支援:重度の障害のある方(原則として障害区分「4」以上であること)に対して、施設内での夜間の介護、介助や見守り支援などを提供します。

■訓練等給付

・自立訓練: 障害のある方が地域で自立した生活を送ることができるよう、身体機能と生活能力の向上を目指した訓練を提供します。自立訓練には機能訓練と生活訓練の2種類があります。

・就労移行支援: 一般企業での就労や、自ら企業することを希望する方に対して、就労や企業に必要な知識・能力の向上を図る訓練を提供しています。

・就労継続支援: 一般企業などで働くことが難しい方に対して、福祉的な支援を受けながら働く場所を提供し、就労に向けた知識・能力の向上を目指す支援を提供します。就労継続支援には、雇用契約を結び最低賃金の支払いを原則とする「A型」と、雇用契約は結ばずに軽作業などを中心とする「B型」の2種類があります。

・共同生活援助(グループホーム):標準的には5名程度(最大でも10名)の共同生活を行う住居において、相談や日常生活上の援助、食事や入浴、トイレなどの介護サービスを提供します。グループホームから一般住宅の生活に移行を目指す人を対象とした「サテライト型」もあります。

就労移行支援とは?就労継続支援との違い、対象者や利用期間、利用料などを解説

自立支援医療の給付

自立支援医療とは、心身の障害の状態に対応した医療に対して、医療費の自己負担額を軽減する医療費の公費負担制度です。

障害者自立支援法の成立以前はそれぞれ身体障害者福祉法に基づく「更生医療」、児童福祉法に基づく「育成医療」、精神保健福祉法に基づく「精神通院医療費公費負担制度(32条)」と、各個別の法律で規定されていました。これらを一元化した新しい制度として自立支援医療制度が創設されました。よって根拠となる法律はそれぞれの法律におきながらも、障害者総合支援法のもとで給付が行われるようになりました。

給付には市区町村等で自立支援医療費支給の認定(支給認定)を受ける必要があります。

・育成医療:身体障害のある子どもを対象に、障害を改善、軽減することで生活の能力を得ることが期待される治療に対して医療費の自己負担を軽減するものです。

・更生医療:身体障害者を対象に、障害を改善、軽減することで生活の改善が期待される治療に対して医療費の自己負担を軽減するものです。

・精神通院医療:精神疾患(てんかんを含む)の人を対象に、精神科の通院医療にかかる医療費の自己負担を軽減するものです。

障害者自立支援法の成立以前はそれぞれ身体障害者福祉法に基づく「更生医療」、児童福祉法に基づく「育成医療」、精神保健福祉法に基づく「精神通院医療費公費負担制度(32条)」と、各個別の法律で規定されていました。これらを一元化した新しい制度として自立支援医療制度が創設されました。よって根拠となる法律はそれぞれの法律におきながらも、障害者総合支援法のもとで給付が行われるようになりました。

給付には市区町村等で自立支援医療費支給の認定(支給認定)を受ける必要があります。

・育成医療:身体障害のある子どもを対象に、障害を改善、軽減することで生活の能力を得ることが期待される治療に対して医療費の自己負担を軽減するものです。

・更生医療:身体障害者を対象に、障害を改善、軽減することで生活の改善が期待される治療に対して医療費の自己負担を軽減するものです。

・精神通院医療:精神疾患(てんかんを含む)の人を対象に、精神科の通院医療にかかる医療費の自己負担を軽減するものです。

補装具費の給付

日常生活を円滑に送るために、身体の欠損や障害を負った身体機能を補完・代替する車いすや装具、義肢や補聴器、白杖などの用具に対して、補装具費(原則として、購入・修理費用の1割)を支給するものです。

障害者総合支援法の地域生活支援事業は地域の実情に応じた支援を提供

地域生活支援事業は都道府県や市区町村が地域の実情に応じてさまざまなサービスや事業を実施するものです。

住民に身近な市区町村で実施する地域生活支援事業には、外出時の付き添いを行う「移動支援」や、福祉用具を給付、貸与する「日常生活用具」、手話通訳や要約筆記を派遣する「意思疎通支援」、判断力が十分ではない人が成年後見人制度を利用しやすくするための「成年後見人支援事業」などがあります。

地域生活支援事業には市区町村が主体の事業と都道府県が主体の事業があり、都道府県は人材育成や都道府県内の広域な事業を担うことになっています。

住民に身近な市区町村で実施する地域生活支援事業には、外出時の付き添いを行う「移動支援」や、福祉用具を給付、貸与する「日常生活用具」、手話通訳や要約筆記を派遣する「意思疎通支援」、判断力が十分ではない人が成年後見人制度を利用しやすくするための「成年後見人支援事業」などがあります。

地域生活支援事業には市区町村が主体の事業と都道府県が主体の事業があり、都道府県は人材育成や都道府県内の広域な事業を担うことになっています。

■市区町村事業

・障害に対する理解促進・啓発

・障害のある方や家族が自発的に行う活動の支援

・相談支援事業

・補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難である方への費用助成

・手話通訳者、要約筆談者などの派遣・設置

・日常生活具の給付または貸付

・手話奉仕員養成研修

・移動支援事業

・地域活動支援センターの設置・運営

・福祉ホームの設置・運営

・その他の日常生活又は社会生活支援 など

■都道府県事業

発達障害や重症心身障害、高次脳機能障害など、支援に際して高い専門性や広域性が必要とされる障害について、相談に応じ、必要な情報提供を行っています。また手話通訳士や要約筆記者などの意思疎通ができる人材の育成を行っています。

・障害に対する理解促進・啓発

・障害のある方や家族が自発的に行う活動の支援

・相談支援事業

・補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難である方への費用助成

・手話通訳者、要約筆談者などの派遣・設置

・日常生活具の給付または貸付

・手話奉仕員養成研修

・移動支援事業

・地域活動支援センターの設置・運営

・福祉ホームの設置・運営

・その他の日常生活又は社会生活支援 など

■都道府県事業

発達障害や重症心身障害、高次脳機能障害など、支援に際して高い専門性や広域性が必要とされる障害について、相談に応じ、必要な情報提供を行っています。また手話通訳士や要約筆記者などの意思疎通ができる人材の育成を行っています。

移動支援とは?同行援護・行動援護との違い、費用、サービス利用までの流れ、通学・通勤の利用について【専門家監修】

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています