「読み書き」の難しさで学習に苦戦。心理的な負担から登校渋りにつながることも?【公認心理師が手立てを解説】

ライター:発達ナビPLUS

Upload By 発達ナビPLUS

発達障害のあるお子さんは、「読むこと」や「書くこと」に強い困難を抱えていることがあります。

「読み書き」が苦手なことがきっかけで、学習に対する拒否感を持ったり、登校を渋ったりすることも。

今回は、「読み書きの苦手さ」について、発達障害のあるお子さんのサポートを数多く行っている公認心理師、菅佐原洋先生にお伺いしました。

監修: 菅佐原洋

公認心理師

臨床心理士

臨床発達心理士

LITALICOジュニア チーフスーパーバイザー

慶應義塾大学先導研究センター、常磐大学助教を経て、現在LITALICOジュニアとLITALICO発達ナビのチーフスーパーバイザーに。

発達障害のあるお子さまへの直接支援、幼・小・中学校での特別支援アドバイザー、大学・教育センター・医療機関でのスーパーバイズなど発達臨床歴25年超。

臨床心理士

臨床発達心理士

LITALICOジュニア チーフスーパーバイザー

「読み書き」の苦手さは、学校生活にどう影響する?公認心理師がサポートについて解説!

発達障害のあるお子さんは、「読むこと」や「書くこと」に強い困難を抱えていることがあります。その困難さによって学習に対する拒否感を持ったり、登校を渋ったりすることもあるようです。

今回は、発達障害のあるお子さんのサポートを数多く行っている公認心理師の菅佐原洋先生に、実際のケースも交えてお話をお伺いしました。

今回は、発達障害のあるお子さんのサポートを数多く行っている公認心理師の菅佐原洋先生に、実際のケースも交えてお話をお伺いしました。

「読み書き」の苦手さは、学校生活にどう影響する?

ーー菅佐原先生はこれまで多くのご家庭の「読み書き」の悩みをサポートされてこられたと思います。どのようなお困りを抱えたご家庭がありましたか?

菅佐原:「読み書き」と聞くと、いわゆる“国語の勉強”のイメージがあるかもしれません。しかし、例えば算数にも文章題があり、「計算はできるけど、問題文を理解できない」ということもあります。また、「書いてある字が読めないからと、理科の観察日記を書いてもやり直しをさせられる」といったケースもありました。

このように、国語の授業に限られた機会だけではなく、学校生活には読み書きが求められる場面が非常に多くあります。

菅佐原:「読み書き」と聞くと、いわゆる“国語の勉強”のイメージがあるかもしれません。しかし、例えば算数にも文章題があり、「計算はできるけど、問題文を理解できない」ということもあります。また、「書いてある字が読めないからと、理科の観察日記を書いてもやり直しをさせられる」といったケースもありました。

このように、国語の授業に限られた機会だけではなく、学校生活には読み書きが求められる場面が非常に多くあります。

また、学習の困難だけではありません。読み書きの困難さから、文章に触れる機会がどうしても減ってしまい、結果として語彙力(知っている言葉がどのくらいあるか)が伸びにくく、「相手に説明する・うまく伝える」「相手の説明を理解する」といったコミュニケーション面に影響が出ることもあります。

こうした読み書きの困難さから「勉強全般がよく分からない」「学校に行きたくない」と二次的に影響が広がっていくこともあります。

こうした読み書きの困難さから「勉強全般がよく分からない」「学校に行きたくない」と二次的に影響が広がっていくこともあります。

読み書きが苦手なことで、二次的な困りが生じることもある?

ーー読み書きが苦手なことで、コミュニケーションや登校渋りなどの二次障害が生じることもあるんですね。

菅佐原:はい。学校は勉強している時間がやはり長いんですよね。その時に、「教科書を読んでもよく分からない、みんなはスラスラ読めているのに……」と感じることは、とてもつらいものだと思います。

読み書きが苦手なお子さんのなかには、全般的な知的発達の遅れがある場合のほか、読み書きに特化して困難さが生じているケースもあります。

特に後者の場合、「周りの子はできるのになぜ自分だけ……」と周囲と比較して、より悩みも深くなったり、ほかのことはできる分、「頑張ってないだけだ」「頑張ればできる」のような評価をされてしまったりすることもあります。

菅佐原:はい。学校は勉強している時間がやはり長いんですよね。その時に、「教科書を読んでもよく分からない、みんなはスラスラ読めているのに……」と感じることは、とてもつらいものだと思います。

読み書きが苦手なお子さんのなかには、全般的な知的発達の遅れがある場合のほか、読み書きに特化して困難さが生じているケースもあります。

特に後者の場合、「周りの子はできるのになぜ自分だけ……」と周囲と比較して、より悩みも深くなったり、ほかのことはできる分、「頑張ってないだけだ」「頑張ればできる」のような評価をされてしまったりすることもあります。

小学校高学年だからこそ生じる難しさは?

ーー小学校高学年になると、より学習も難しくなるので大変さも増すのでしょうか?

菅佐原:例えば、テストで「答えは分かっているのに書くことが間に合わない」という場合、学習そのものは習得できていても、答える手段が「書く」であるために、テストでは力を発揮できないということになります。

高学年になってくると、学習内容がより複雑になり、これまでのやり方が通じなくなる面も出てくるでしょう。また、思春期は自分に対する見え方が変わる時期でもあり、よりつらさが増すお子さんもいます。

菅佐原:例えば、テストで「答えは分かっているのに書くことが間に合わない」という場合、学習そのものは習得できていても、答える手段が「書く」であるために、テストでは力を発揮できないということになります。

高学年になってくると、学習内容がより複雑になり、これまでのやり方が通じなくなる面も出てくるでしょう。また、思春期は自分に対する見え方が変わる時期でもあり、よりつらさが増すお子さんもいます。

読み書きの支援で大切なことは?

ーーそれでは、読み書きの支援で大切なことはどういったことがあるでしょうか?

菅佐原:大事なことは「とにかく頑張ってやりなさい」ではなく、「この勉強は何のためにしているのか」という目的を整理することだと思います。

例えば、

・内容を覚えること

・文章を読むこと

というように、目的を整理することもできるかもしれません。

目的によっては、必ずしも「手書き」でなくてはいけないかどうかも検討できるでしょう。

目的を整理しないまま、「勉強するのは当然だから」とただ促されるのは、お子さんにとってつらいことですよね。一方で、良かれと思って「勉強しなくていいよ」などと言ってしまうと、自分だけ勉強させてもらえないと感じてしまい、それはそれでつらいものです。

また、お子さんが読み書きに対してどのような困りがあるかを、確認していくことも大切です。

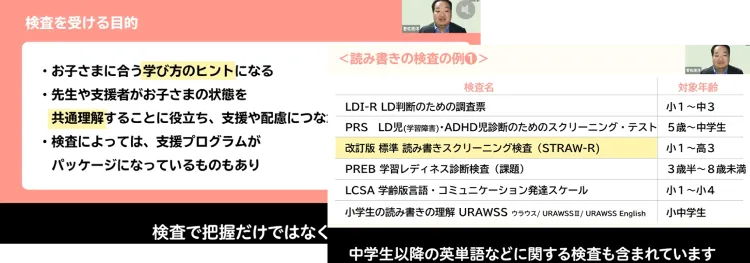

担任や特別支援教育コーディネーターの先生に相談することや、LITALICOのオンラインサービス「発達ナビPLUS」で配信している発達支援の専門家による読み書き検査の解説動画などを利用して、困りの背景を具体的に把握することで、支援の方向性が見えてくるかもしれません。

菅佐原:大事なことは「とにかく頑張ってやりなさい」ではなく、「この勉強は何のためにしているのか」という目的を整理することだと思います。

例えば、

・内容を覚えること

・文章を読むこと

というように、目的を整理することもできるかもしれません。

目的によっては、必ずしも「手書き」でなくてはいけないかどうかも検討できるでしょう。

目的を整理しないまま、「勉強するのは当然だから」とただ促されるのは、お子さんにとってつらいことですよね。一方で、良かれと思って「勉強しなくていいよ」などと言ってしまうと、自分だけ勉強させてもらえないと感じてしまい、それはそれでつらいものです。

また、お子さんが読み書きに対してどのような困りがあるかを、確認していくことも大切です。

担任や特別支援教育コーディネーターの先生に相談することや、LITALICOのオンラインサービス「発達ナビPLUS」で配信している発達支援の専門家による読み書き検査の解説動画などを利用して、困りの背景を具体的に把握することで、支援の方向性が見えてくるかもしれません。

勉強の目的に応じた手立ての例とは?

ーー「学習の目的を整理する」とは、例えば作文であれば、「繰り返し書いて覚える種類の学習ではないので、書く必要はないからタイピングでもいいかもしれないね」といったイメージでしょうか?

菅佐原:はい。作文の際には、書く前に内容を話してボイスレコーダーに録音しておくという方法もあります。録音したものを聞きながら書いていくことで、「内容を考える」と「手書きで書く」を分けて取り組むことができます。また必ずしも「手書き」ではなく、タイピングする方法もあります。

作文の目的が「自分の考えたことを人に伝わるように文字の形で残す」だとすれば、「手書きで」「漢字で」というのはプラスアルファの条件と考えることもできます。本質的なことを学ぶのであれば、ボイスレコーダーやタイピングも選択肢になるということです。

保護者の方から「うちの学校は手書きしか認めてくれない」といったお声を聞くこともありますが、その場合はタイピングしたものを手書きで清書するのもひとつです。

このように、「タイピングか手書き」かの2択ではなく、組合せという選択肢もありますよね。

菅佐原:はい。作文の際には、書く前に内容を話してボイスレコーダーに録音しておくという方法もあります。録音したものを聞きながら書いていくことで、「内容を考える」と「手書きで書く」を分けて取り組むことができます。また必ずしも「手書き」ではなく、タイピングする方法もあります。

作文の目的が「自分の考えたことを人に伝わるように文字の形で残す」だとすれば、「手書きで」「漢字で」というのはプラスアルファの条件と考えることもできます。本質的なことを学ぶのであれば、ボイスレコーダーやタイピングも選択肢になるということです。

保護者の方から「うちの学校は手書きしか認めてくれない」といったお声を聞くこともありますが、その場合はタイピングしたものを手書きで清書するのもひとつです。

このように、「タイピングか手書き」かの2択ではなく、組合せという選択肢もありますよね。

小学校高学年・中学生以降のサポートのヒントは?

ーー小学校高学年や中学生になると、保護者も勉強を教えるのが難しかったり、反抗期もあってなかなかサポートも難しかったりしますが、サポートのヒントはありますか?

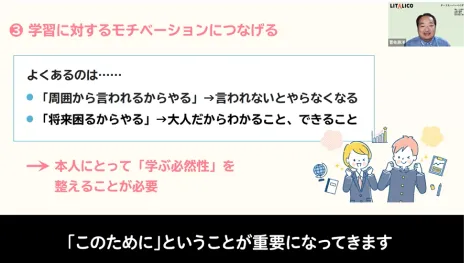

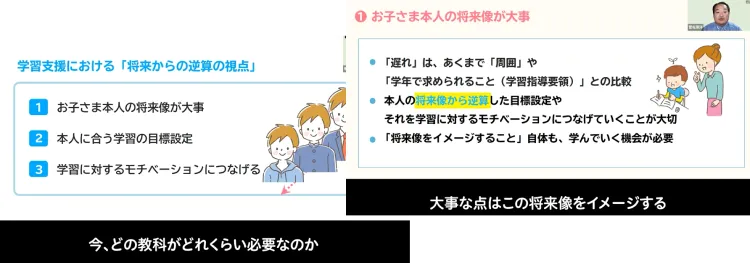

菅佐原:小学3年生以降になってくると学習内容がより複雑になり、教科の幅も広がります。そのため、この段階になってくると「やらされる勉強」では続かなくなります。

そうすると、「学ぶ必然性」がとても大事になってきます。

「将来自分がどんなことをしたいか?」から逆算して、「じゃあ、英語が必要だから英語をより頑張ろう」「将来建築士になりたいなら数学はできたほうがいいね」というように「学ぶ必然性」をお子さんと一緒に確認していきます。

「幅広く勉強したほうが、進路の選択肢が広がるのではないか」という疑問もあるかもしれません。しかし、幅広く取り組もうとすることで学習の負荷が高まってしまい、勉強自体を拒否してしまう結果になれば、逆に選択肢は狭まってしまうかもしれません。

「今の勉強をサポートしよう」という視点のみですと、このような大事な観点が抜けてしまっているので、お子さんも学ぶ必然性が分からずモチベーションにつながりにくいですし、保護者にとっても勉強の導き方が分からず途方に暮れてしまう……ということになりかねません。

菅佐原:小学3年生以降になってくると学習内容がより複雑になり、教科の幅も広がります。そのため、この段階になってくると「やらされる勉強」では続かなくなります。

そうすると、「学ぶ必然性」がとても大事になってきます。

「将来自分がどんなことをしたいか?」から逆算して、「じゃあ、英語が必要だから英語をより頑張ろう」「将来建築士になりたいなら数学はできたほうがいいね」というように「学ぶ必然性」をお子さんと一緒に確認していきます。

「幅広く勉強したほうが、進路の選択肢が広がるのではないか」という疑問もあるかもしれません。しかし、幅広く取り組もうとすることで学習の負荷が高まってしまい、勉強自体を拒否してしまう結果になれば、逆に選択肢は狭まってしまうかもしれません。

「今の勉強をサポートしよう」という視点のみですと、このような大事な観点が抜けてしまっているので、お子さんも学ぶ必然性が分からずモチベーションにつながりにくいですし、保護者にとっても勉強の導き方が分からず途方に暮れてしまう……ということになりかねません。

毎日の家庭学習で精一杯。何からサポートすればいい?

ーー日々、目の前の宿題を終わらせるだけで精一杯で、なかなか支援につながることが難しいこともあると思います。どのようにサポートを考えていけばいいでしょうか?

菅佐原:宿題も「目的」を整理することが大切です。例えば「宿題を出されたからする」だと目的を見失ってしまうかもしれません。提出することが目的なのであれば、答えを見ながら解いたり、大人がお手伝いしたりしてでも毎回書きあげて提出したらOK、ということにもなりえます。

宿題の本来の目的としては、「学習の定着」も挙げられると思います。しかし宿題に取り組んでも、なかなか学習が定着しないこともあるかもしれません。その場合、お子さん本人は「一生懸命やったけど覚えられない」、保護者も「付き添って取り組んだのにテスト結果につながらない」、先生も「宿題を出したけれど身に付いていない」となり、全員にとって不本意な結果になってしまう可能性もあります。

そのため、先ほど挙げたように、お子さんがどのような点で読み書きに困っているかを確認し、例えば「漢字テストで正答するためには何回取り組む必要があるか」などを把握することが大切です。

菅佐原:宿題も「目的」を整理することが大切です。例えば「宿題を出されたからする」だと目的を見失ってしまうかもしれません。提出することが目的なのであれば、答えを見ながら解いたり、大人がお手伝いしたりしてでも毎回書きあげて提出したらOK、ということにもなりえます。

宿題の本来の目的としては、「学習の定着」も挙げられると思います。しかし宿題に取り組んでも、なかなか学習が定着しないこともあるかもしれません。その場合、お子さん本人は「一生懸命やったけど覚えられない」、保護者も「付き添って取り組んだのにテスト結果につながらない」、先生も「宿題を出したけれど身に付いていない」となり、全員にとって不本意な結果になってしまう可能性もあります。

そのため、先ほど挙げたように、お子さんがどのような点で読み書きに困っているかを確認し、例えば「漢字テストで正答するためには何回取り組む必要があるか」などを把握することが大切です。

学校連携のポイントは?

ーー学校での読み書きの場面は、保護者がサポートすることは難しく、学校にお願いすることになるかと思いますが、学校連携のポイントはありますか?

菅佐原:特別支援教育コーディネーターの先生など、知識や経験がある方と一緒に、学校で対応可能な方法を見出していくことが大切です。お子さん・学校と「合意形成」しながら一緒に進めていくことになるかと思います。これまでの支援や配慮の事例を聞いて、参考にされるのも良いでしょう。

また、学校の通級指導教室や保育所等訪問支援といった福祉サービスなども選択肢になるでしょう。学校連携に関しても、保護者だけで頑張らず、頼れる先生や支援者を増やしていくのも大切だと思います。

菅佐原:特別支援教育コーディネーターの先生など、知識や経験がある方と一緒に、学校で対応可能な方法を見出していくことが大切です。お子さん・学校と「合意形成」しながら一緒に進めていくことになるかと思います。これまでの支援や配慮の事例を聞いて、参考にされるのも良いでしょう。

また、学校の通級指導教室や保育所等訪問支援といった福祉サービスなども選択肢になるでしょう。学校連携に関しても、保護者だけで頑張らず、頼れる先生や支援者を増やしていくのも大切だと思います。

外部機関で相談できるところや支援は?

ーー外部の機関や支援にはどのようなものがあるでしょうか?

菅佐原:各自治体に設置されている教育センターなどで検査を受けて、お子さんに合う学び方を見つける方法などもあります。

保育所等訪問支援サービスなどの利用に向けてまず相談支援事業所を利用し、地域資源の中から、どこでどのような支援を利用できそうか整理することもひとつです。

大切なことは「相談先の選択肢を複数持つこと」です。学校や地域の支援機関、LITALICOのオンラインサービス「発達ナビPLUS」などをうまく活用しながら、お子さんや保護者にとって安心を増やしていけるとよいでしょう。

菅佐原:各自治体に設置されている教育センターなどで検査を受けて、お子さんに合う学び方を見つける方法などもあります。

保育所等訪問支援サービスなどの利用に向けてまず相談支援事業所を利用し、地域資源の中から、どこでどのような支援を利用できそうか整理することもひとつです。

大切なことは「相談先の選択肢を複数持つこと」です。学校や地域の支援機関、LITALICOのオンラインサービス「発達ナビPLUS」などをうまく活用しながら、お子さんや保護者にとって安心を増やしていけるとよいでしょう。

家庭での学習支援を解説した動画や教材が満載!専門家に直接もできる「発達ナビPLUS」

学校では、教科学習の時間だけでなく、朝の会や帰りの会、連絡帳の記載など、多くの場面で「読む」「書く」が求められます。学校で過ごす時間の中で、お子さんにとって「よく分からない」「うまくいかなくてつらい」という経験が重なると、学習全般への意欲の低下や、登校渋りなどにつながることもあります。

オンラインサービスの発達ナビPLUSでは、

・読み書きが苦手な理由を探る方法

・短時間でしっかり覚えられる学習法

・学校連携や合理的配慮の依頼の仕方

など、お子さんの学習をサポートする手立てを解説した動画のほか、専用フォームから直接専門家にテキストで相談することもできます。

お子さんに合った学習方法を知りたい、二次的な困りを予防するために今からできることを検討したい、という方はぜひこの機会に発達ナビPLUSのWebサイトを覗いてみてください。

オンラインサービスの発達ナビPLUSでは、

・読み書きが苦手な理由を探る方法

・短時間でしっかり覚えられる学習法

・学校連携や合理的配慮の依頼の仕方

など、お子さんの学習をサポートする手立てを解説した動画のほか、専用フォームから直接専門家にテキストで相談することもできます。

お子さんに合った学習方法を知りたい、二次的な困りを予防するために今からできることを検討したい、という方はぜひこの機会に発達ナビPLUSのWebサイトを覗いてみてください。

宿題バトルに親子でイライラ…専門家の助言で気づけたわが子の苦手と対応

見比べるときの距離で、上手にできたりできなかったり…そんなときに出来る工夫は?

クレヨンを握れず転がすだけだった自閉症息子、小学校入学前にひらがなが習得できたきっかけは?

文字を書くのが苦手なADHD息子、原因は「ツルツル」にもあった!?筆圧の調整も道具をかえて練習してみると…

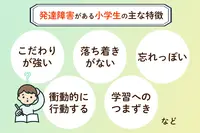

発達障害がある小学生の特徴は?発達障害のチェックポイントやグレーゾーンについても【専門家監修】

(コラム内の障害名表記について)

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています