相手の気持ちが分からない!?自閉症息子に本音と建て前を理解してほしい…母の「と言いつつも」大作戦、その効果は?

ライター:星あかり

Upload By 星あかり

息子のスバルはASD(自閉スペクトラム症)の小学生です。

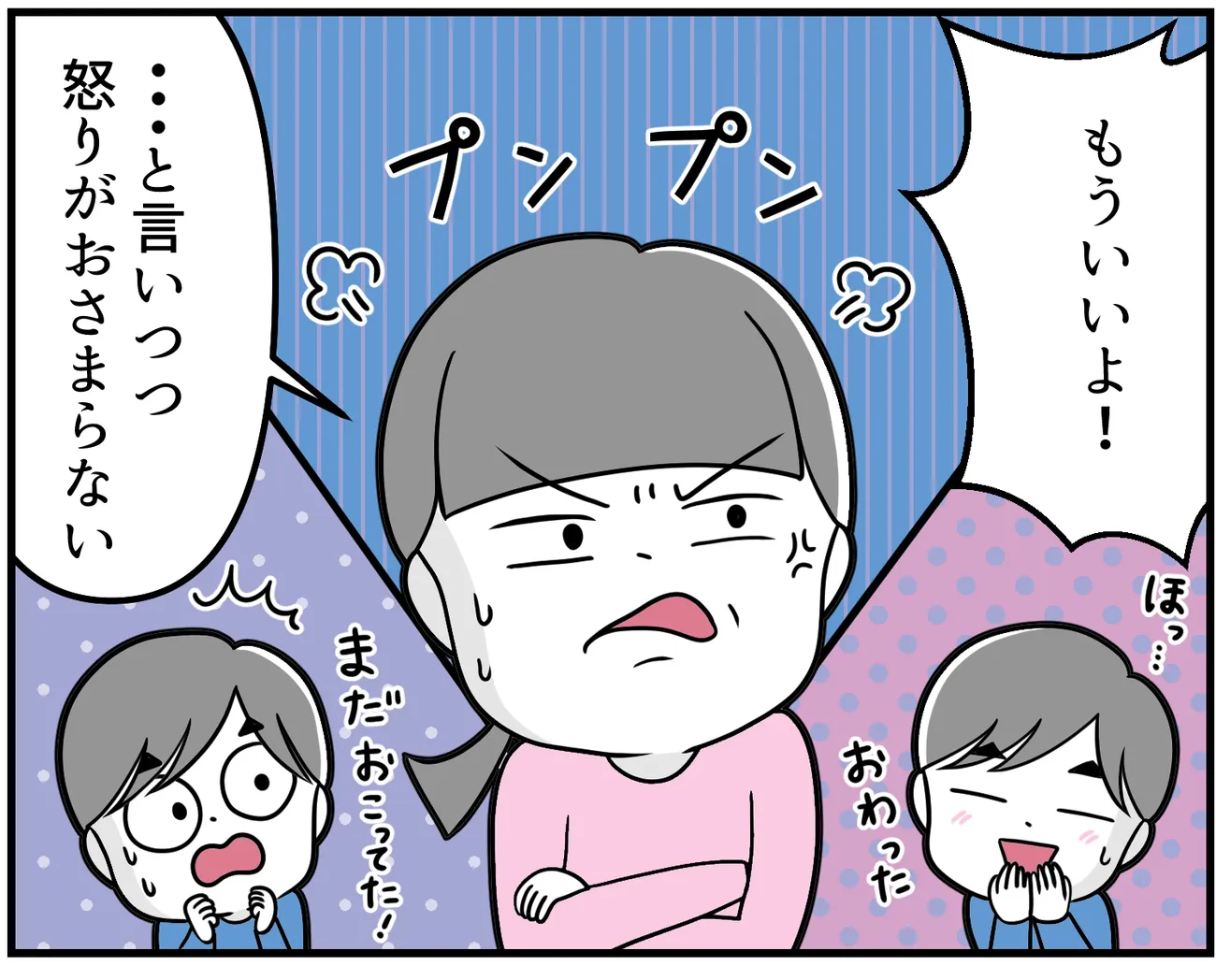

普段は私が疲れてぼんやりしていたりイライラしているのを敏感に感じ取って「大丈夫?」と気遣ってくれるスバルですが、そこに言葉通りに受け取ってしまう特性が加わると「もういいよ!(プンプン)」のような古典的な不機嫌の表現を「もういいんだ(ほっ)」と受け取ってしまうのでした。

監修: 新美妙美

信州大学医学部子どものこころの発達医学教室 特任助教

2003年信州大学医学部卒業。小児科医師として、小児神経、発達分野を中心に県内の病院で勤務。2010年信州大学精神科・子どものこころ診療部で研修。以降は発達障害、心身症、不登校支援の診療を大学病院及び一般病院専門外来で行っている。グループSST、ペアレントトレーニング、視覚支援を学ぶ保護者向けグループ講座を主催し、特に発達障害・不登校の親支援に力を入れている。

多様な子育てを応援するアプリ「のびのびトイロ」の制作スタッフ。

「次からは気をつけてね」を言葉の通りに受け取るスバル

ある日私は、些細なことでスバルに注意していました。

「もうしないでね」

「もうしないように努力はするけど、うっかりしてしまうこともあるかもしれない」

「それはそうかもしれないけど、『もうしない』って約束して欲しいの」

「ぼくはうっかりしているから、約束はできないよ」

さっきからこのやり取りをくりかえしています。

スバルが言いたいことはよく分かります。人間ですからうっかりすることもあるでしょう。しかし約束はできないと宣言している人に「それじゃあ、そういうことで……」と話を終わらせるわけにはいきません。ここは「もうしないよ。ごめんなさい」くらいで締めてくれないと話を終わらせられないのです。そんな裏事情をほぼダイレクトに説明しても、スバルは建前でも「もうしません」と宣言することを躊躇してモゴモゴと言葉を濁すのです。

普段からできるだけ冷静に話をしようと心がけていますが、この時は一瞬で終わるような些細な話をスッキリと終わらせることができないもどかしさから、私は「もういいよ!」と子どもじみた仕草でそっぽを向きました。その仕草や表情は漫画のように分かりやすく、明らかにプンプンです。

次に待っているのはスバルからの「ごめんね」の言葉です。そして「次からは気をつけてね」と言ってベタな流れで仲直りして、この話をまとめようという魂胆です。しかしスバルは教科書にでも載っていそうな古典的なこの展開をスルーして「もういいの?良かった~」と安堵しゲームをはじめたのです。

たしかに言葉では「もういい」と言ったけれど、こんなに分かりやすくプンプンしている母を放置しちゃうスバルに唖然としました。

もともとスバルは言葉通りに受け取ってしまう特性があると感じていました。「もうしません」と建前でも約束できないのも、それに関係しているのかもしれません。

しかし普段のスバルは、私が疲れてぼんやりしていたりイライラしているのを敏感に感じ取って「大丈夫?」と気遣ってくれます。

それなのにそこに言葉が加わると言葉の意味の方を優先してしまうのだと気付きました。

「もうしないでね」

「もうしないように努力はするけど、うっかりしてしまうこともあるかもしれない」

「それはそうかもしれないけど、『もうしない』って約束して欲しいの」

「ぼくはうっかりしているから、約束はできないよ」

さっきからこのやり取りをくりかえしています。

スバルが言いたいことはよく分かります。人間ですからうっかりすることもあるでしょう。しかし約束はできないと宣言している人に「それじゃあ、そういうことで……」と話を終わらせるわけにはいきません。ここは「もうしないよ。ごめんなさい」くらいで締めてくれないと話を終わらせられないのです。そんな裏事情をほぼダイレクトに説明しても、スバルは建前でも「もうしません」と宣言することを躊躇してモゴモゴと言葉を濁すのです。

普段からできるだけ冷静に話をしようと心がけていますが、この時は一瞬で終わるような些細な話をスッキリと終わらせることができないもどかしさから、私は「もういいよ!」と子どもじみた仕草でそっぽを向きました。その仕草や表情は漫画のように分かりやすく、明らかにプンプンです。

次に待っているのはスバルからの「ごめんね」の言葉です。そして「次からは気をつけてね」と言ってベタな流れで仲直りして、この話をまとめようという魂胆です。しかしスバルは教科書にでも載っていそうな古典的なこの展開をスルーして「もういいの?良かった~」と安堵しゲームをはじめたのです。

たしかに言葉では「もういい」と言ったけれど、こんなに分かりやすくプンプンしている母を放置しちゃうスバルに唖然としました。

もともとスバルは言葉通りに受け取ってしまう特性があると感じていました。「もうしません」と建前でも約束できないのも、それに関係しているのかもしれません。

しかし普段のスバルは、私が疲れてぼんやりしていたりイライラしているのを敏感に感じ取って「大丈夫?」と気遣ってくれます。

それなのにそこに言葉が加わると言葉の意味の方を優先してしまうのだと気付きました。

年の近いきょうだいがいれば……

スバルには言葉で言えば伝わるという訳なのですが、私が心配したのは家の外での人間関係です。

学校でも「もういいよ!(プンプン)」のようなやり取りに遭遇する可能性はあると思います。スバルは穏やかなタイプなので、万が一学校で人を怒らせてしまうことがあるならば、おそらく悪意のない失言だと思います。そしてそこから「もういいよ!(プンプン)」につながるかもしれないな……と思いました。もうすでにやらかしているかもしれませんが、このようなやり取りが苦手と知った以上、スバルのスクールライフのためにも放っておくわけにはいきません。

年の近いきょうだいでもいれば、もう少し「こんな時はまだ怒っている」「こんな時はそっとしておく」のような読むべき空気のバリエーションが知識として増えたのかもしれませんがスバルは一人っ子。ならば私が年の近いきょうだいになるしかないと思いました。

もし私が小学生だったらスバルのこの発言や態度に腹を立てるだろうな、という場面に出くわした時に私は今までのように言葉で注意するだけではなく、きょうだいになりきって感情を表現することにしました。ただ「もういいよ!(プンプン)」だけだと言葉のままに取られてしまい、話が終わってしまうので初級編として「……と言いつつ怒りがおさまらないよ!」と解説を付け加えました。

学校でも「もういいよ!(プンプン)」のようなやり取りに遭遇する可能性はあると思います。スバルは穏やかなタイプなので、万が一学校で人を怒らせてしまうことがあるならば、おそらく悪意のない失言だと思います。そしてそこから「もういいよ!(プンプン)」につながるかもしれないな……と思いました。もうすでにやらかしているかもしれませんが、このようなやり取りが苦手と知った以上、スバルのスクールライフのためにも放っておくわけにはいきません。

年の近いきょうだいでもいれば、もう少し「こんな時はまだ怒っている」「こんな時はそっとしておく」のような読むべき空気のバリエーションが知識として増えたのかもしれませんがスバルは一人っ子。ならば私が年の近いきょうだいになるしかないと思いました。

もし私が小学生だったらスバルのこの発言や態度に腹を立てるだろうな、という場面に出くわした時に私は今までのように言葉で注意するだけではなく、きょうだいになりきって感情を表現することにしました。ただ「もういいよ!(プンプン)」だけだと言葉のままに取られてしまい、話が終わってしまうので初級編として「……と言いつつ怒りがおさまらないよ!」と解説を付け加えました。

軽く説明を付け足すことで、スバルは言葉とは裏腹にまだ話は終わっていない可能性に気づきはじめました。その後説明を付け足さない「もういいよ!(プンプン)」のバージョンでも「これはもしやまだ怒っている……?」と気づいたので、この滑稽と思える方法にも効果があったように思います。

その後も、学校でのやらかしが想像できる言動があった場合には時々きょうだいを登場させました。初登場時は私もきょうだいキャラを上手く操れず情緒不安定な母としてスバルを心配させてしまいましたが、試行錯誤を繰り返しきょうだいとして成長した私はここぞという時に登場し、スバルに気づきを与えられる存在になったと思います。おそらく。

その後も、学校でのやらかしが想像できる言動があった場合には時々きょうだいを登場させました。初登場時は私もきょうだいキャラを上手く操れず情緒不安定な母としてスバルを心配させてしまいましたが、試行錯誤を繰り返しきょうだいとして成長した私はここぞという時に登場し、スバルに気づきを与えられる存在になったと思います。おそらく。

試行錯誤のきょうだい作戦を経たその後は……

その後スバルは家庭内では言葉の裏側にある感情の存在に気づけるようになってきました。

しかしこれはあくまで私という「きょうだい」の不機嫌なパターンを学習したにすぎません。感情のパターンはその時の相手や状況によって違うので、きょうだいが作ったベースを基に学校という複雑な人間関係の中で学んでいくしかないのかなと思います。

本当にきょうだいになって一緒に学校へ行って見守りたいと何度思ったことか。それは叶わぬ願いなので、せめて私はスバルが学校で失敗して落ち込んで帰ってきた時には、大きく抱きしめてあげたいと思います。

しかしこれはあくまで私という「きょうだい」の不機嫌なパターンを学習したにすぎません。感情のパターンはその時の相手や状況によって違うので、きょうだいが作ったベースを基に学校という複雑な人間関係の中で学んでいくしかないのかなと思います。

本当にきょうだいになって一緒に学校へ行って見守りたいと何度思ったことか。それは叶わぬ願いなので、せめて私はスバルが学校で失敗して落ち込んで帰ってきた時には、大きく抱きしめてあげたいと思います。

執筆/星あかり

(監修:新美先生より)

テキストに載っているかのような冒頭のやり取りは、他人から見るとほほえましいように感じてしまいますが、お母さんとしては感情的にも、スバル君の将来を考えてもやきもきしてしまいますね。

スバル君の「もうしないように努力はするけど、うっかりしてしまうこともあるかもしれない」「ぼくはうっかりしているから、約束はできないよ」という言葉は、スバル君の、本当に約束できることしか約束しない、努力目標だけでは、「約束する」という言葉は軽々しく言えないという、律義さを表していて、読んでいた私はスバル君のことがすっかり好きになってしまいました。でも、今回はそういうレベルの問題ではなかったわけですね。

分かりやすくぷんぷんした態度をとりながら「もういいよ!」と怒って言い放ったのに、「もういいよ」を言葉通りとらえて「もういいのだ」と理解して安心してしまうというのは、これまたどこかのテキストにでてくるような、ASD(自閉スペクトラム症)の特性故の字義通りとらえるというエピソードです。星さんの解説で、ぷんぷんした態度だけなら「怒っているかも?」と察することができるようになっているのに、「もういいよ」という言葉が追加されることで、「もういいよ」という言葉に引っ張られて、「もういいのだ」と理解してしまっているというもよく分かりました。

こんなことは、ASD(自閉スペクトラム症)の特性の子ではあるあるなのですが、あるあるだとスルーせず、このシチュエーションが理解できるように、きょうだい的にわざとふるまって、対応を練習させようとしたのは、星さん素晴らしいですね。実践的SSTですね。言葉に引っ張られるスバル君だからこそ「もういいよ。……と言いつつ、怒りがおさまらない」という言葉を追加することで、「『もういいよ』と言ったけど、本当はもういいよと思っていない、まだ怒っているのだ」ということを説明したというのは、ナイスです!こういうことを何回か繰り返すことで、口で言っていることと思っていることが違うという心理状態があるのだ、ということにだんだん気づいていけますね。

(監修:新美先生より)

テキストに載っているかのような冒頭のやり取りは、他人から見るとほほえましいように感じてしまいますが、お母さんとしては感情的にも、スバル君の将来を考えてもやきもきしてしまいますね。

スバル君の「もうしないように努力はするけど、うっかりしてしまうこともあるかもしれない」「ぼくはうっかりしているから、約束はできないよ」という言葉は、スバル君の、本当に約束できることしか約束しない、努力目標だけでは、「約束する」という言葉は軽々しく言えないという、律義さを表していて、読んでいた私はスバル君のことがすっかり好きになってしまいました。でも、今回はそういうレベルの問題ではなかったわけですね。

分かりやすくぷんぷんした態度をとりながら「もういいよ!」と怒って言い放ったのに、「もういいよ」を言葉通りとらえて「もういいのだ」と理解して安心してしまうというのは、これまたどこかのテキストにでてくるような、ASD(自閉スペクトラム症)の特性故の字義通りとらえるというエピソードです。星さんの解説で、ぷんぷんした態度だけなら「怒っているかも?」と察することができるようになっているのに、「もういいよ」という言葉が追加されることで、「もういいよ」という言葉に引っ張られて、「もういいのだ」と理解してしまっているというもよく分かりました。

こんなことは、ASD(自閉スペクトラム症)の特性の子ではあるあるなのですが、あるあるだとスルーせず、このシチュエーションが理解できるように、きょうだい的にわざとふるまって、対応を練習させようとしたのは、星さん素晴らしいですね。実践的SSTですね。言葉に引っ張られるスバル君だからこそ「もういいよ。……と言いつつ、怒りがおさまらない」という言葉を追加することで、「『もういいよ』と言ったけど、本当はもういいよと思っていない、まだ怒っているのだ」ということを説明したというのは、ナイスです!こういうことを何回か繰り返すことで、口で言っていることと思っていることが違うという心理状態があるのだ、ということにだんだん気づいていけますね。

小学生になり友だちトラブル激増!周りに合わせる?自分の気持ちを貫く?試行錯誤の結果は…

話し始めると、一方的にたくさんしゃべり続けてしまう…そんなときの工夫は?

テスト100点でも喜びの報告なし!中1自閉症娘、「気持ちの共有」に無頓着なワケ

友達8人遊びに来たのに息子だけ孤立?自閉症長男、小5で初めて家に友達を連れてきて…

友達の言葉に「嫌」と言えない…コミュニケーションが苦手な小3長男、原因は発達障害?

(コラム内の障害名表記について)

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的発達症(知的障害)、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、コミュニケーション症群、限局性学習症、チック症群、発達性協調運動症、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的発達症(知的障害)、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、コミュニケーション症群、限局性学習症、チック症群、発達性協調運動症、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています