入学に向けた準備と、胸に残るわずかな寂しさ

10月末からドライブのコースに特別支援学校を追加しました。「ここに通うんだよー」と息子に伝えながら。

12月、教育委員会との第2回目の就学相談。「前回の相談から2か月ほどですが、やはりまだ癇癪などは大変ですか?」とニコニコしながら聞かれました。たった2か月で何かがいい方向に変わる育児じゃないんですよ……「何日も寝ていない極限の精神状態で、夜中に泣き叫ぶ子どもを叩いてしまうのではないかと不安を感じない…わけないじゃないですか?」私が今ここでそう問い返したら、場が凍りついてしまうだろうな……そんなことを考えながら、形式的な質問に答え、6分で終了。正直、電話でもよかった内容でした。

2024年2月、特別支援学校への入学が正式に決定しました。3月の特別支援学校のガイダンスでは、書類に「保護者の希望」「本人の希望(代弁)」の欄があり、この配慮がほしかったんだ、と感動しました。

そして迎えた4月。入学式。 初めての給食と、学校からの放課後等デイサービス。その帰り道、地域の新一年生たちは給食なしで集団下校。歩道にお母さんたちが出てきて、わが子を待つ光景に、少し胸が苦しくなりました。もし息子に障害がなかったら、あの子たちと一緒に歩いて帰ってきていたかもしれない。「まだこんな悔しい気持ちがあったんだ。私もまだ、受容の途中なんだな」そう思い、涙が止まらなかったのを覚えています。

特別支援学校に入学して1年が経ち、学校や放課後等デイサービスの先生たちのおかげで息子はできることがたくさん増えました。いま家の外の世界で頑張れているのは、児童発達支援の先生たちに支えられ、保育園では本当にたくさんの配慮をしてもらい、愛されて過ごしてこれたからだと思っています。

あっという間の1年生。2年生ではどんな成長を見せてくれるのか、楽しみです。私も、息子とともに成長していきたいと思います。

執筆/あやこ

12月、教育委員会との第2回目の就学相談。「前回の相談から2か月ほどですが、やはりまだ癇癪などは大変ですか?」とニコニコしながら聞かれました。たった2か月で何かがいい方向に変わる育児じゃないんですよ……「何日も寝ていない極限の精神状態で、夜中に泣き叫ぶ子どもを叩いてしまうのではないかと不安を感じない…わけないじゃないですか?」私が今ここでそう問い返したら、場が凍りついてしまうだろうな……そんなことを考えながら、形式的な質問に答え、6分で終了。正直、電話でもよかった内容でした。

2024年2月、特別支援学校への入学が正式に決定しました。3月の特別支援学校のガイダンスでは、書類に「保護者の希望」「本人の希望(代弁)」の欄があり、この配慮がほしかったんだ、と感動しました。

そして迎えた4月。入学式。 初めての給食と、学校からの放課後等デイサービス。その帰り道、地域の新一年生たちは給食なしで集団下校。歩道にお母さんたちが出てきて、わが子を待つ光景に、少し胸が苦しくなりました。もし息子に障害がなかったら、あの子たちと一緒に歩いて帰ってきていたかもしれない。「まだこんな悔しい気持ちがあったんだ。私もまだ、受容の途中なんだな」そう思い、涙が止まらなかったのを覚えています。

特別支援学校に入学して1年が経ち、学校や放課後等デイサービスの先生たちのおかげで息子はできることがたくさん増えました。いま家の外の世界で頑張れているのは、児童発達支援の先生たちに支えられ、保育園では本当にたくさんの配慮をしてもらい、愛されて過ごしてこれたからだと思っています。

あっという間の1年生。2年生ではどんな成長を見せてくれるのか、楽しみです。私も、息子とともに成長していきたいと思います。

執筆/あやこ

(監修:初川先生)

息子くん(いっちゃん)の特別支援学校への就学にまつわるエピソードをありがとうございます。日々の子育てで大変な中、小学校どうするかを検討し、そのために手続きや面談などがあり、お子さんにとって良い環境を検討するためには必要なこととはいえ、ますます保護者の方には負担が増す時期でもあるんだなと改めて感じました。

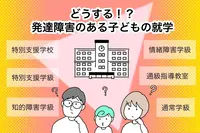

さて、エピソードの中にもありましたが、特別支援学校は管轄が都道府県であることが多く、小学校(通常学級、通級指導教室/特別支援教室、特別支援学級)の管轄は区市町村です。そのため、多くの自治体では、まずは区市町村の就学相談に問い合わせをしていただき、特別支援学校を希望される旨お伝えいただくとスムーズかもしれません。基本的には、お住まいの学区の小学校にて就学時健診を全員受ける流れを設定されているため、かさはらさんの場合にも就学時健診を受けるように促されたのだろうと思います。就学時健診を受けることが難しいかもしれないことも区市町村の就学相談担当にお伝えいただくとそこも調整可能な場合が多いように感じます。かさはらさんの場合のようにこうした情報がなかなか届きづらいこともあるかもしれません。今後お子さんの就学について、通級指導教室の利用、特別支援学級や特別支援学校在籍を検討されている場合は、「年長の4月から9月ごろまでに」、お住まいの市区町村の就学相談にお問い合わせください。

さて、息子くんは特別支援学校に入学して、放課後等デイサービスも活用しながらめきめきと成長しているとのこと、何よりです。保育園時代や児童発達支援も利用され、未就学時代から息子くんにとって良き環境や良き関わりが提供されるように動かれてきたことも脈々と活きてきているようですね。地域のほかのお子さんを見て心がざわつくときがあったり、時として子育てが苦しくなったりする時もあるかもしれません。ですが、息子くんの着実な成長を見て、そしてそれを共に喜べる先生方や支援者の方とともに、これからも「どんな成長を見せてくれるのか、楽しみ」と明るい展望を持ちながら日々お過ごしされることを、遠くから応援し祈っています。

息子くん(いっちゃん)の特別支援学校への就学にまつわるエピソードをありがとうございます。日々の子育てで大変な中、小学校どうするかを検討し、そのために手続きや面談などがあり、お子さんにとって良い環境を検討するためには必要なこととはいえ、ますます保護者の方には負担が増す時期でもあるんだなと改めて感じました。

さて、エピソードの中にもありましたが、特別支援学校は管轄が都道府県であることが多く、小学校(通常学級、通級指導教室/特別支援教室、特別支援学級)の管轄は区市町村です。そのため、多くの自治体では、まずは区市町村の就学相談に問い合わせをしていただき、特別支援学校を希望される旨お伝えいただくとスムーズかもしれません。基本的には、お住まいの学区の小学校にて就学時健診を全員受ける流れを設定されているため、かさはらさんの場合にも就学時健診を受けるように促されたのだろうと思います。就学時健診を受けることが難しいかもしれないことも区市町村の就学相談担当にお伝えいただくとそこも調整可能な場合が多いように感じます。かさはらさんの場合のようにこうした情報がなかなか届きづらいこともあるかもしれません。今後お子さんの就学について、通級指導教室の利用、特別支援学級や特別支援学校在籍を検討されている場合は、「年長の4月から9月ごろまでに」、お住まいの市区町村の就学相談にお問い合わせください。

さて、息子くんは特別支援学校に入学して、放課後等デイサービスも活用しながらめきめきと成長しているとのこと、何よりです。保育園時代や児童発達支援も利用され、未就学時代から息子くんにとって良き環境や良き関わりが提供されるように動かれてきたことも脈々と活きてきているようですね。地域のほかのお子さんを見て心がざわつくときがあったり、時として子育てが苦しくなったりする時もあるかもしれません。ですが、息子くんの着実な成長を見て、そしてそれを共に喜べる先生方や支援者の方とともに、これからも「どんな成長を見せてくれるのか、楽しみ」と明るい展望を持ちながら日々お過ごしされることを、遠くから応援し祈っています。

自閉症息子、特別支援学校へ!就学準備は提出書類も多くて大変だったけど…意外だった入学準備リストと心強かった存在

待てない、検査できない自閉症息子に母も涙。全然大丈夫じゃなかった就学時健診、「こうしておけばよかった」こと

想像以上に大変だった!発達障害のある子どもの就学。相談、見学…いつから動くべき?わが家の準備と進路決断のポイント

自閉症息子の特別支援学級選び。知的か情緒クラスか…就学相談、希望は通る!?面談で思いをぶつけた母。結果は…?

障害児育児は選択の連続!就学準備、学級選びだけではなく放デイ、リハビリ、保育所等訪問支援も…自閉症息子に必要な環境を求めて

(コラム内の障害名表記について)

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

知的発達症

知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。程度に応じて軽度、中等度、重度に分類されます。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

知的発達症

知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。程度に応じて軽度、中等度、重度に分類されます。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

-

1

1

- 2