勉強・学校生活・進路…思春期に悩む保護者へ!『発達障害&グレーゾーンの中高生の育て方』井上雅彦先生インタビュー

ライター:発達ナビBOOKガイド

Sponsored

すばる舎

Upload By 発達ナビBOOKガイド

『発達障害&グレーゾーンの中高生の育て方』は、『発達障害&グレーゾーンの小学生の育て方』(2020年1月刊)の続編です。思春期を迎えたお子さんの子育てで、保護者の方が抱きがちな「お悩みあるある」を解決するヒントが満載です。

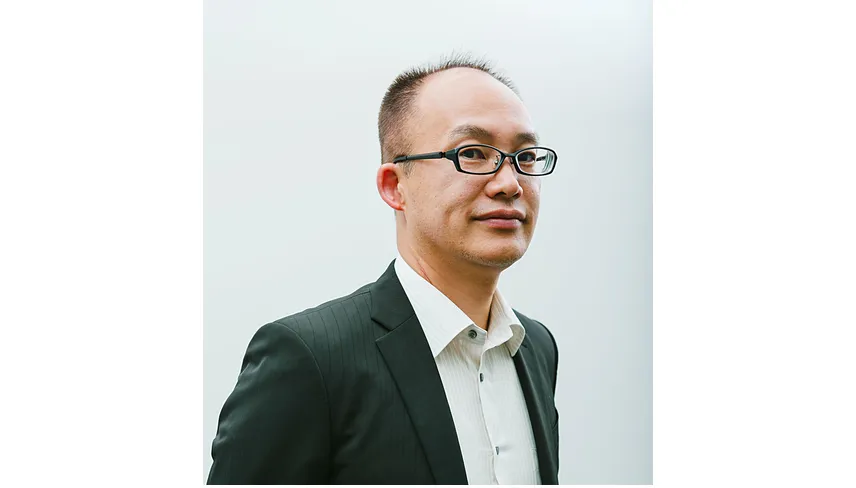

監修: 井上雅彦

鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

思春期に加わる新たなお悩みに答える一冊!

発達障害は、診断の基準が明確に定められています。その診断の一部には該当するけれど診断基準は満たさないことを一般的に「グレーゾーン」と呼んでいます。『発達障害&グレーゾーンの中高生の育て方』は、発達ナビで実施したアンケート回答をもとに発達障害やグレーゾーンの思春期のお子さん(中学生以降~18歳ぐらいまで)の保護者の方の「お悩みあるある」を取り上げ、解決のヒントを紹介しています。

発達障害&グレーゾーンの中高生の育て方

すばる舎

Amazonで詳しく見る

発達ナビの読者アンケートに寄せられた困り事を参考にした本づくり

本書を監修した井上雅彦先生にお話を伺いました。

井上雅彦先生

鳥取大学医学系研究科臨床心理学講座教授。医学博士。専門は応用行動分析学、臨床心理学。公認心理師・臨床心理士・専門行動療法士・自閉症スペクトラム支援士エキスパートなどの資格を持つ。

Upload By 発達ナビBOOKガイド

編集部(以下、――):『発達障害&グレーゾーンの中高生の育て方』はどのような思いから監修されたのでしょうか。

井上先生:中学生以降~18歳ぐらいまでの時期は思春期や反抗期であり、保護者の方がお子さんとのかかわり方に迷いやすい時期です。実際に発達障害や特性があるお子さんの保護者の方から、勉強、進路、友だち関係、不登校、家庭での様子……などさまざまなご相談をいただいてきました。

そこで、お子さんのことを理解し、お子さんに合ったかかわりをするためのガイドブックのようなものがあればいいなと考えるようになったのです。そして臨床心理学や応用行動分析学、認知行動療法などの学術的知見と、発達ナビの連載ライターさんや発達ナビ読者の皆さんの実体験・ライフハックを組み合わせることで、分かりやすく実践しやすい一冊を目指したのが本書です。

――事前に発達ナビの読者の皆さんに「中学生以降の子育てアンケート」を実施し、160人の方に回答をいただきました。お寄せいただいたリアルな困り事を参考にしながら全体を構成していきましたね。

井上先生:そうですね。例えば「発達障害・グレーゾーンの中高生のお子さんを育てられていて、どんなことにお困りがありますか?」という質問に対する回答の上位に入った「宿題・課題への取り組み」「進路選び」「ゲーム・スマホ依存」「登校渋り」「友だちトラブル」を本書に盛り込むことができました。

――思春期のお子さんとのかかわりで、忘れてはいけないことや大事なことはなんでしょうか。

井上先生:小学生までに比べて、より明確な意思がお子さんにあるということです。これは、成長の証と言えますが保護者の方にとっては受け入れることが難しい部分になるかもしれません。本書では困り事の「解決策」を多くご紹介していますが、思春期のお子さんにこれらの解決策を提案しても受け入れられないことが多々あるでしょう。大事なのはお子さんの今の成長や状態を理解・尊重し、自己理解を促しつつお子さんに合った解決策を見つけていくことです。これらのプロセスは必ずしも簡単ではなく試行錯誤が伴います。親御さんもいくつかの失敗によって自信を失いがちになったり方向を見失いがちになってしまうこともあるかもしれません。そのため本書では土台となる親子関係のポイントや解決策の伝え方について各章で触れています。ぜひ、お子さんと一緒に考えるヒントにしていただけたらと思います。

井上先生:中学生以降~18歳ぐらいまでの時期は思春期や反抗期であり、保護者の方がお子さんとのかかわり方に迷いやすい時期です。実際に発達障害や特性があるお子さんの保護者の方から、勉強、進路、友だち関係、不登校、家庭での様子……などさまざまなご相談をいただいてきました。

そこで、お子さんのことを理解し、お子さんに合ったかかわりをするためのガイドブックのようなものがあればいいなと考えるようになったのです。そして臨床心理学や応用行動分析学、認知行動療法などの学術的知見と、発達ナビの連載ライターさんや発達ナビ読者の皆さんの実体験・ライフハックを組み合わせることで、分かりやすく実践しやすい一冊を目指したのが本書です。

――事前に発達ナビの読者の皆さんに「中学生以降の子育てアンケート」を実施し、160人の方に回答をいただきました。お寄せいただいたリアルな困り事を参考にしながら全体を構成していきましたね。

井上先生:そうですね。例えば「発達障害・グレーゾーンの中高生のお子さんを育てられていて、どんなことにお困りがありますか?」という質問に対する回答の上位に入った「宿題・課題への取り組み」「進路選び」「ゲーム・スマホ依存」「登校渋り」「友だちトラブル」を本書に盛り込むことができました。

――思春期のお子さんとのかかわりで、忘れてはいけないことや大事なことはなんでしょうか。

井上先生:小学生までに比べて、より明確な意思がお子さんにあるということです。これは、成長の証と言えますが保護者の方にとっては受け入れることが難しい部分になるかもしれません。本書では困り事の「解決策」を多くご紹介していますが、思春期のお子さんにこれらの解決策を提案しても受け入れられないことが多々あるでしょう。大事なのはお子さんの今の成長や状態を理解・尊重し、自己理解を促しつつお子さんに合った解決策を見つけていくことです。これらのプロセスは必ずしも簡単ではなく試行錯誤が伴います。親御さんもいくつかの失敗によって自信を失いがちになったり方向を見失いがちになってしまうこともあるかもしれません。そのため本書では土台となる親子関係のポイントや解決策の伝え方について各章で触れています。ぜひ、お子さんと一緒に考えるヒントにしていただけたらと思います。

家庭、勉強、学校、進路の困り事について各章で解説

続いて、章ごとのポイントを聞きました。

第2章 家庭での悩み

――アンケートでは、お子さんがゲームやスマホを長時間使用している様子を見ていて、「ほかに熱中できるものをつくってほしい」「中毒になるのではないかと心配」「勉強してほしい」と感じるという声が多く寄せられました。

井上先生:思春期のお子さんが物事にのめり込むことはよくあることですが、スポーツや芸術ではなくゲームにのめり込む姿を見ると、保護者の方が依存性を心配されることが多いですね。実際に学業や日常生活がおろそかになるリスクも指摘されています。大事なのは保護者の方がある程度ゲームに関する知識を身につけること。その上で全面禁止にするのではなくお子さんとルールを決めることだと思います。同様にSNSやインターネットとの安全な付き合い方についても、まずは保護者の方が知識をアップデートすることが大切です。ぜひ、本書を参考にして親子で取り組んでみてください。

井上先生:思春期のお子さんが物事にのめり込むことはよくあることですが、スポーツや芸術ではなくゲームにのめり込む姿を見ると、保護者の方が依存性を心配されることが多いですね。実際に学業や日常生活がおろそかになるリスクも指摘されています。大事なのは保護者の方がある程度ゲームに関する知識を身につけること。その上で全面禁止にするのではなくお子さんとルールを決めることだと思います。同様にSNSやインターネットとの安全な付き合い方についても、まずは保護者の方が知識をアップデートすることが大切です。ぜひ、本書を参考にして親子で取り組んでみてください。

第3章 勉強の悩み

――アンケートでは、宿題や課題について「基本的にお子さんの自主性に任せている」けれど、滞りなく提出できている様子かという問いに対しては「いいえ」の回答が多く集まりました。

井上先生:日本では宿題や課題の提出が重視される傾向にあります。合理的配慮の観点では、提出期限に加えて宿題や課題の内容についての配慮が多いでしょう。評価に直結するので保護者の方は心配されるところであり、家庭での揉め事の代表例と言えます。思春期のお子さんは、「宿題」について触れられるだけで感情的になり、さらに保護者の方も感情的になってしまいがちです。本書では勉強習慣の身につけ方について具体例を紹介しています。誰にとっても最適な学習方法というものはないので、保護者の方がヒントを出しながら、お子さん自身がトライ&エラーを通じて自分自身に合った方法を見つけられると良いですね。

少し本書の内容から離れますが、日本の学びは大きく変わってきています。大学では知識量を問うのではなく、知識を活かして課題を解決する力や自分で考えて表現する力を重視する傾向があります。中学生・高校生の頃にAIを含めた情報収集や分析に慣れておくと、大学以降の学びにつながりやすいと思います。

井上先生:日本では宿題や課題の提出が重視される傾向にあります。合理的配慮の観点では、提出期限に加えて宿題や課題の内容についての配慮が多いでしょう。評価に直結するので保護者の方は心配されるところであり、家庭での揉め事の代表例と言えます。思春期のお子さんは、「宿題」について触れられるだけで感情的になり、さらに保護者の方も感情的になってしまいがちです。本書では勉強習慣の身につけ方について具体例を紹介しています。誰にとっても最適な学習方法というものはないので、保護者の方がヒントを出しながら、お子さん自身がトライ&エラーを通じて自分自身に合った方法を見つけられると良いですね。

少し本書の内容から離れますが、日本の学びは大きく変わってきています。大学では知識量を問うのではなく、知識を活かして課題を解決する力や自分で考えて表現する力を重視する傾向があります。中学生・高校生の頃にAIを含めた情報収集や分析に慣れておくと、大学以降の学びにつながりやすいと思います。

第4章 学校での悩み

――人間関係、合理的配慮、登校渋りについて、順番にお聞きしていきます。まず人間関係ですが、思春期特有の難しさがありますね。

井上先生:価値観や趣味趣向が多様化してくるので、特に中学生頃の人間関係は難しく複雑になってきます。「このグループに入りたい」と思っても入れてもらえなかったり自分の意見を主張しても受け入れられなかったり……それが何度も繰り返されることで、発達障害のあるお子さんの場合は特に不安状態から抜け出せなくなることがあります。保護者の方に大事にしていただきたいのは「親が味方でいてくれる存在」だとお子さんが感じられることです。お子さんが弱音を吐いたとしてもそれを否定するのではなく、理解し受け入れつつ一緒に考えてあげられるような関係性を育みたいですね。

――続いて、学校の先生に合理的配慮の相談をする際のポイントを教えてください。

井上先生:まずは保護者の方が合理的配慮について理解すること。そして、周りのお子さんと全く同じ環境で同じようにできなくてもいいんだ、合理的配慮を使って教育の機会を保障していくことが大事なんだと保護者の方も、そしてお子さんも考えを転換していくことが大切です。できればお子さん参加型で合理的配慮について話し合い、困難を解消し、お子さんが強みを発揮しやすい状態を目指しましょう。合理的配慮については、本書で付録も含めて取り上げているので参考にしていただければと思います。

井上先生:価値観や趣味趣向が多様化してくるので、特に中学生頃の人間関係は難しく複雑になってきます。「このグループに入りたい」と思っても入れてもらえなかったり自分の意見を主張しても受け入れられなかったり……それが何度も繰り返されることで、発達障害のあるお子さんの場合は特に不安状態から抜け出せなくなることがあります。保護者の方に大事にしていただきたいのは「親が味方でいてくれる存在」だとお子さんが感じられることです。お子さんが弱音を吐いたとしてもそれを否定するのではなく、理解し受け入れつつ一緒に考えてあげられるような関係性を育みたいですね。

――続いて、学校の先生に合理的配慮の相談をする際のポイントを教えてください。

井上先生:まずは保護者の方が合理的配慮について理解すること。そして、周りのお子さんと全く同じ環境で同じようにできなくてもいいんだ、合理的配慮を使って教育の機会を保障していくことが大事なんだと保護者の方も、そしてお子さんも考えを転換していくことが大切です。できればお子さん参加型で合理的配慮について話し合い、困難を解消し、お子さんが強みを発揮しやすい状態を目指しましょう。合理的配慮については、本書で付録も含めて取り上げているので参考にしていただければと思います。

――アンケートでは、登校渋りについてのお悩みも多く寄せられました。

井上先生:お子さんの意思を受け入れるだけでいいのかという不安がありますよね。お子さんが登校渋り状態になった時にどのようにお子さんの視点で理解していくのか、進路についてどのように考えればいいのかなど、保護者の方の体験談も含めてご紹介しています。

近年は学校だけに学びの場を求めるのではなく、放課後等デイサービスや家庭でのオンライン学習など多様な学び方を認めていく方針に文部科学省も変わってきています。保護者の方は、強引に登校を促すのではなく、お子さんが学びを継続できるように多様な機会を探り支援ができると良いですね。

井上先生:お子さんの意思を受け入れるだけでいいのかという不安がありますよね。お子さんが登校渋り状態になった時にどのようにお子さんの視点で理解していくのか、進路についてどのように考えればいいのかなど、保護者の方の体験談も含めてご紹介しています。

近年は学校だけに学びの場を求めるのではなく、放課後等デイサービスや家庭でのオンライン学習など多様な学び方を認めていく方針に文部科学省も変わってきています。保護者の方は、強引に登校を促すのではなく、お子さんが学びを継続できるように多様な機会を探り支援ができると良いですね。

第5章 進路の悩み

――発達が気になるお子さんの保護者の方は、早くから進路について考え始める方も多いようです。

井上先生:在籍している学校や学級が進路選択に影響することがあるので、中学進学前に高校やその先の進路についてイメージしておくことをおすすめします。一方で職業選択を見据えた進路選択という点では、資格がないとその職業に就けない場合をのぞいて焦らなくても良いのではないかと思います。高校はオープンキャンパスにも力を入れる傾向にあるので、気になる学校があればできるだけ参加し、合理的配慮が得られそうか、校風や先生の考え方はどうかなど確認しておけると良いですね。

――大学受験に向けてはどうでしょうか。

井上先生:大学は、令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されています。合理的配慮の実施に関しては基本的に本人からの申し出が必要なので、お子さん自身が高校までに自己理解を深め、「こうすれば自分はできる」という体験を積んでおくことが大切です。

――さいごに、発達ナビの読者の皆さんへメッセージをお願いします。

井上先生:今回、アンケートへご協力いただいた多くの発達ナビ読者の皆さんに感謝しています。保護者の方の声をヒントに構成し、中に多くの声を盛り込んだことが本書の一番の特長です。多様な解決策や保護者の方の実体験を知ることができますし、思春期の困り事について体系的に読むことができます。ぜひ気になる章から身構えることなく読んでいただきたいと思います。

井上先生:在籍している学校や学級が進路選択に影響することがあるので、中学進学前に高校やその先の進路についてイメージしておくことをおすすめします。一方で職業選択を見据えた進路選択という点では、資格がないとその職業に就けない場合をのぞいて焦らなくても良いのではないかと思います。高校はオープンキャンパスにも力を入れる傾向にあるので、気になる学校があればできるだけ参加し、合理的配慮が得られそうか、校風や先生の考え方はどうかなど確認しておけると良いですね。

――大学受験に向けてはどうでしょうか。

井上先生:大学は、令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されています。合理的配慮の実施に関しては基本的に本人からの申し出が必要なので、お子さん自身が高校までに自己理解を深め、「こうすれば自分はできる」という体験を積んでおくことが大切です。

――さいごに、発達ナビの読者の皆さんへメッセージをお願いします。

井上先生:今回、アンケートへご協力いただいた多くの発達ナビ読者の皆さんに感謝しています。保護者の方の声をヒントに構成し、中に多くの声を盛り込んだことが本書の一番の特長です。多様な解決策や保護者の方の実体験を知ることができますし、思春期の困り事について体系的に読むことができます。ぜひ気になる章から身構えることなく読んでいただきたいと思います。

『発達障害&グレーゾーンの中高生の育て方』

発達障害&グレーゾーンの思春期の子ども(中学生以降〜18歳ぐらいまで)の保護者に向けた「お悩みあるある」解決書。今すぐ使える対策&先輩保護者の体験談つき。

【目次】第1章 思春期に加わる新たな困り事/第2章 家庭での悩み/第3章 勉強の悩み/第4章 学校での悩み/第5章 進路の悩み/第6章 よい親子関係を築くためのヒント

【目次】第1章 思春期に加わる新たな困り事/第2章 家庭での悩み/第3章 勉強の悩み/第4章 学校での悩み/第5章 進路の悩み/第6章 よい親子関係を築くためのヒント

発達障害&グレーゾーンの中高生の育て方

すばる舎

Amazonで詳しく見る

発達障害&グレーゾーンの中高生の育て方

すばる舎

楽天で詳しく見る

Sponsored

発達凸凹の小学生がぶち当たる悩みの解決方法は?『発達障害&グレーゾーンの小学生の育て方』発達ナビユーザーのリアルなお悩みから誕生した書籍が発売

発達ナビの就学大調査!就学相談の時期、在籍クラス、合理的配慮…実体験エピソードも満載【未就学・小学校低学年編】

Sponsored

待望の書籍化!ほかの子と違う?葛藤と喜びの9年間――自閉症あーさんとSAKURAさん、家族の日々を綴った『うちの子、個性の塊です』

Sponsored

進路選択から障害告知までの試行錯誤、見出した解決策も。井上雅彦教授の解説も必読のSAKURAさん新著、想いを聞いた【SAKURAさん×発達ナビ編集長対談】

特性のある子どもの進学先は?定期テスト、受験…実際どうだった?発達ナビの就学大調査【小学校高学年・中高生編】