「ガチ勢」となったいっちゃん

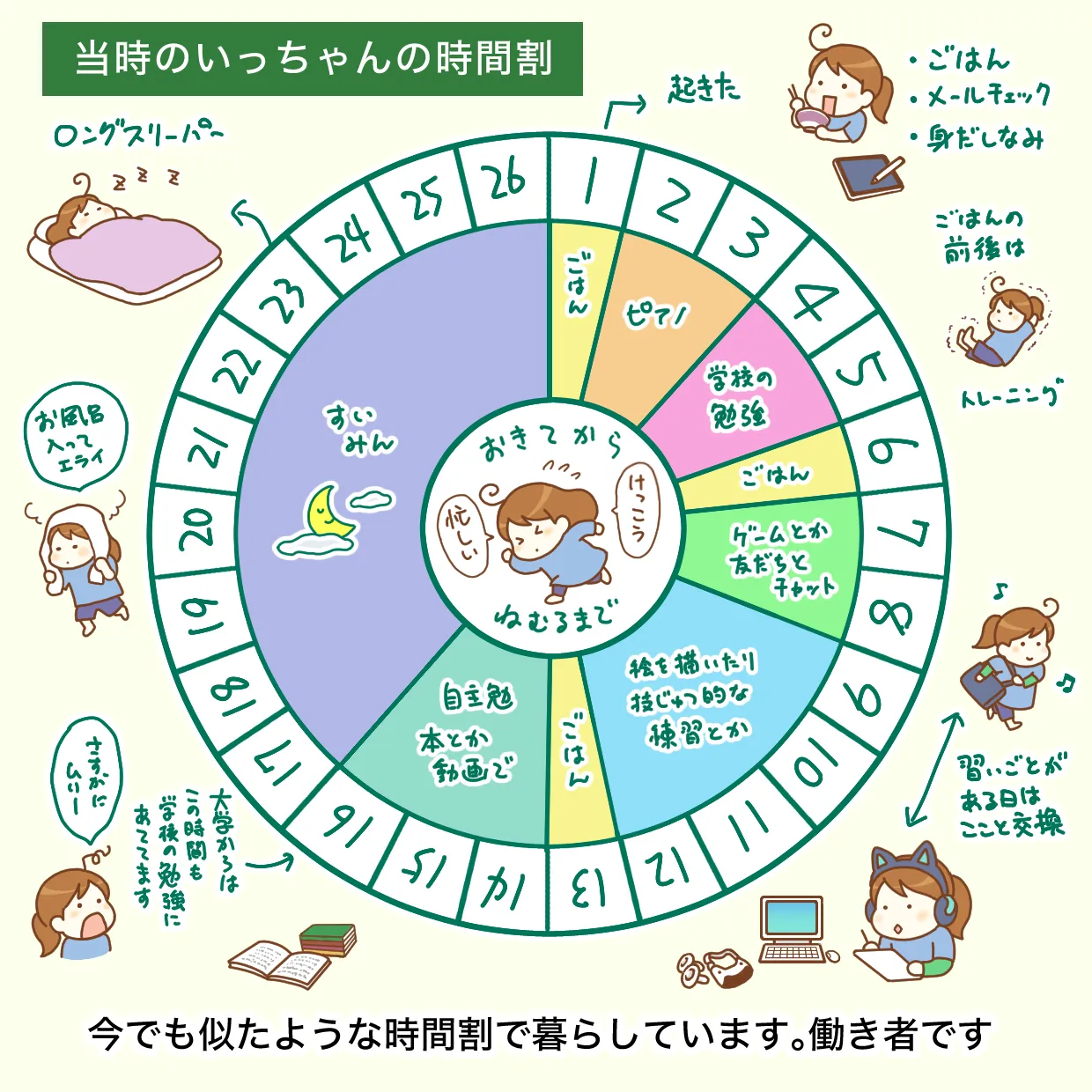

いっちゃんも10歳頃からパソコンでの創作に熱中しはじめました。内容は画像ソフトでのお絵かきと、DTM(デスクトップミュージック)です。

2007年生まれのいっちゃんはアナログとデジタルの両方で絵を描き、ピアノの生演奏とデジタル音源を並行して使うのも当たり前!みたいです。

最初はお遊び程度だったものの、高学年になるとファン同人誌の制作や、お兄ちゃんの動画共有サイトでの楽曲提供など、活動の幅が広がっていきました。

絵と音楽、両方をやっているので作業時間はとにかく足りず、次第に私のパソコンを使う仕事時間にも食い込んできたため、絵や音楽の「部品」を作ることはタブレットでやってもらうようにして住み分けを図ることにしました。

いっちゃんのデバイス利用はもう「ライフワーク」ですから、制限するとかそういうことは考えていません。睡眠時間と体調を考えながら、最大出力を出せるようにサポートしています。

友だちとのチャット・電話問題は?

実のところ、タケルに渡したタブレットにも、いっちゃんのタブレットにも通話機能がついていました。私たちとの連絡用にも使いたかったので使い方も教えました。友だちに番号を教えてもいいと言いました。でも二人ともほとんど使いませんでしたね。

なんででしょう?分かりません。親(わたし)が使ってなかったから習慣として根付かなかったのかもしれませんし、子どもたち自身も電話が苦手なのかもしれません。

どちらにせよ、ここ10年ほどで「電話でなければならない」こともほとんどなくなりました。私にかけてくるのも80歳の母親だけです。わが家の子どもたちは多分このまま「長時間電話に付き合わせる or 付き合わされる」という経験のない大人になるのでしょう。

特にいっちゃんのほうはSNSを駆使して、相手の時間を奪わないように、また自分の時間を奪われないようにうまくタイムラグのあるコミュニケーションを回しているように見えます。書き言葉の使い方も巧みで、これがデジタルネイティブか……と感心させられることもしばしばです。

スマートフォンとタブレットでは広がる方向性が違う

主に連絡手段として使われるスマートフォンの場合、広がる方向は「今までと違う人」となりがちですが、タブレットは「今までと違うホビー・技術」の方向に広がりやすく、これは決定的な違いだと思います。

通信機器との付き合い方は、それぞれの家庭やお子さんの特性によって違って当然です。ただ、「スマートフォンはこの子にはちょっと違うかも」と感じた時にタブレットという選択肢があることを知っておいていただけたらなと思います。

執筆/寺島ヒロ

(監修:鈴木先生より)

スマートフォンもタブレットも光を発する電子機器としては共通しています。私のクリニックでは特に睡眠障害のあるお子さんには光を発する電子機器は寝る前にやらないように注意しています。寝る前に光が目に入るとメラトニンが抑制されて脳が目覚めてしまい、眠りにくくなるからです。その代わりに漫画でもいいので読書することをお勧めしています。光だけでなく電子機器から発するブルーライトも頭痛などの原因となるのでブルーライト予防対策も同時にお伝えしています。日中にやる分には構いませんが、ゲームなども含めてあまりにも画面に集中しすぎるとドライアイになることもあるので時々休憩をいれながら画面を見ることが重要です。いまや学校でタブレットが支給される時代になりました。しかし、タブレットでも動画配信が家庭や授業中でも見られることもあり、一部では問題になっています。動画配信を遮断して学習だけで使えるよう大人が工夫してあげなければいけないと思います。ご家庭でもスマートフォンやタブレットを使うときはあらかじめ内容や時間など家庭内ルールの設定が不可欠かと考えています。

スマートフォンもタブレットも光を発する電子機器としては共通しています。私のクリニックでは特に睡眠障害のあるお子さんには光を発する電子機器は寝る前にやらないように注意しています。寝る前に光が目に入るとメラトニンが抑制されて脳が目覚めてしまい、眠りにくくなるからです。その代わりに漫画でもいいので読書することをお勧めしています。光だけでなく電子機器から発するブルーライトも頭痛などの原因となるのでブルーライト予防対策も同時にお伝えしています。日中にやる分には構いませんが、ゲームなども含めてあまりにも画面に集中しすぎるとドライアイになることもあるので時々休憩をいれながら画面を見ることが重要です。いまや学校でタブレットが支給される時代になりました。しかし、タブレットでも動画配信が家庭や授業中でも見られることもあり、一部では問題になっています。動画配信を遮断して学習だけで使えるよう大人が工夫してあげなければいけないと思います。ご家庭でもスマートフォンやタブレットを使うときはあらかじめ内容や時間など家庭内ルールの設定が不可欠かと考えています。

スマホは何歳から?小中学生の所持率、トラブル経験談、SNS依存、ルールづくり【専門家QA】

ゆるすぎる?わが家のゲームルール。1日3時間、10分休憩、外遊びとセット…グレーゾーン小学生長男と試行錯誤して決めた約束

Sponsored

勉強・学校生活・進路…思春期に悩む保護者へ!『発達障害&グレーゾーンの中高生の育て方』井上雅彦先生インタビュー

中学でスマホデビューの自閉症娘、テストの点がガタ落ち!?注意しなかった父親の真意は…

ゲーム・スマホばかりで親を無視!ADHD中学生が「やるべきこと」をできるよう促すコツとはーー臨床心理士の視点から【マンガ専門家体験談】

(コラム内の障害名表記について)

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

-

1

1

- 2