放デイと相談して始めた一番助かっている支援は……

娘が放デイに通い出した頃、娘との関係で一番悩んでいたのは、宿題をめぐって言い合いになってしまうことでした。帰宅してから「宿題やったの?」「まだ!」というやり取りや、宿題をしなければいけないけれどしたくない娘が、だんだんとイライラ……。そうなると家庭内の雰囲気も悪くなる一方でした。

このことを放デイのスタッフさんに相談したところ、家庭の雰囲気が良くなるようにと、支援の内容を検討してくださいました。それ以降、スタッフさんが、自然に自分で宿題に取り組めるような気持ちを作ってくれるように声をかけるなどしてくださいました。娘もやる気になるのか、そのまま宿題に取りかかることも。娘は家で宿題をするとすぐ「分からない!」と怒るのですが、放デイでは不思議とそんなことがないと聞いています。この支援のおかげで家での「宿題やった?」というやりとりが激減し、家庭の雰囲気がぐっと穏やかになりました。弟の放デイでも同様のお願いをしています。

また、それ以外にもさまざまな支援をしてくださったおかげで家庭での癇癪も減り、落ち着いて過ごせる時間が増えました。娘は場所見知りも激しいのですが、休日に行われる放デイでのイベントなどはとても楽しみにしているようです。

このことを放デイのスタッフさんに相談したところ、家庭の雰囲気が良くなるようにと、支援の内容を検討してくださいました。それ以降、スタッフさんが、自然に自分で宿題に取り組めるような気持ちを作ってくれるように声をかけるなどしてくださいました。娘もやる気になるのか、そのまま宿題に取りかかることも。娘は家で宿題をするとすぐ「分からない!」と怒るのですが、放デイでは不思議とそんなことがないと聞いています。この支援のおかげで家での「宿題やった?」というやりとりが激減し、家庭の雰囲気がぐっと穏やかになりました。弟の放デイでも同様のお願いをしています。

また、それ以外にもさまざまな支援をしてくださったおかげで家庭での癇癪も減り、落ち着いて過ごせる時間が増えました。娘は場所見知りも激しいのですが、休日に行われる放デイでのイベントなどはとても楽しみにしているようです。

支援次第で本人の生きやすさが変わる……この言葉が忘れられない

わが家では今の放課後スタイルにとても満足しています。特にルーティンができあがっているので、高学年になっても今のまま利用を続けられたらと考えています。

娘は将来、部活動にも興味があるようなので、中学生になったらまたスケジュールを見直すかもしれません。弟については、まだまだ未知数ですが……。

娘は、友だちや小さい子にとても優しくて、そのままの優しさを持って育ってほしいです。苦手な勉強も少しずつ自信をつけていけたらと思っています。

息子には、まずは「自分のことは自分でできるように」なってほしいというのが今の目標です。

診断をしてくださった先生が「障害を障害と思わず“個性”として見てあげてください。支援次第で本人の生きやすさが変わります」とおっしゃっていたことが、今でも心に残っています。

これからも、子どもたちが自分らしく、そして少しでも生きやすくなるような環境を、親として整えていけたらと思っています。

娘は将来、部活動にも興味があるようなので、中学生になったらまたスケジュールを見直すかもしれません。弟については、まだまだ未知数ですが……。

娘は、友だちや小さい子にとても優しくて、そのままの優しさを持って育ってほしいです。苦手な勉強も少しずつ自信をつけていけたらと思っています。

息子には、まずは「自分のことは自分でできるように」なってほしいというのが今の目標です。

診断をしてくださった先生が「障害を障害と思わず“個性”として見てあげてください。支援次第で本人の生きやすさが変わります」とおっしゃっていたことが、今でも心に残っています。

これからも、子どもたちが自分らしく、そして少しでも生きやすくなるような環境を、親として整えていけたらと思っています。

イラスト/プクティ

エピソード参考/muscat

(監修:森先生より)

仕事やPTAと多忙な中、お子さんの個性に寄り添い、それぞれに合った放課後の過ごし方を模索された体験談をありがとうございます。

周囲の方のサポートを上手に活用しながら、お子さんたちの「楽しい!」という気持ちや「安心」を大切にされてきたのですね。宿題をめぐるストレスを軽減するために放デイのスタッフさんと連携し、家庭の雰囲気を穏やかに保つ工夫を重ねされたことも素晴らしいと思います。「支援次第で本人の生きやすさが変わる」という言葉は本当にその通りで、子育てには絶対的な正解パターンがあるわけではないので子ども一人ひとりに向き合いながら手探りでサポートの仕方を探していくしかありません。

さて、発達の偏りのあるお子さんは、マイペースで特定のことに興味を強く惹かれたり、負けず嫌いな一面を持ったりすることがあります。「場所見知り」や「癇癪」、「運動への興味」などがみられることがありますが、一人ひとり特性が異なるため、支援は個別にカスタマイズする必要があります。早期診断により、適切な療育や支援を早期に開始できるため、子どもの社会的スキルや生活適応力を向上させる可能性が高まります。

放課後等デイサービスは、構造化された環境での学びや社会性の向上、ストレス軽減に役立つ重要な支援をすることができます。「場所見知り」や「運動好き」は、感覚ニーズに関連している可能性があります。感覚過敏がある場合、環境の変化に不安を感じることがあります。事前に環境を説明したり、慣れる時間を設けたりすることが有効です。逆に、運動で感覚刺激を求める場合、定期的な運動プログラムが感情の安定に役立ちます。施設によって得意なプログラムも違いますし、雰囲気も違いますので、実際に見学に行ったり通ってみないと分からない部分も多いかもしれません。

癇癪や不安は、感情を調整する難しさから生じることが多いですね。放課後等デイサービスでの宿題支援のように、スタッフが自然にモチベーションを高める声かけを行うのは、感情調整を促す良い例です。家庭でも、「落ち着く場所」や「好きな活動」を用意し、感情が高ぶったときに自分でリセットできる方法を少しずつ教えると良いでしょう。宿題をめぐる言い合いを減らすためには、放課後等デイサービスを頼ることも手ですが、ご家庭でやらなければならない場面も避けては通れないかと思います。

そんな場合は、以下のことを試してみましょう。

・短時間集中:宿題を10~15分の短いセッションに分け、間に休憩を入れる。

・選択肢の提供:たとえば「国語からやる?算数からやる?」と選ばせることで、主体性を持たせる。

・報酬システム:宿題が終わったら好きなこと(ゲーム、テレビ、おやつなど)を設ける。

・感覚調整のための道具や環境

・気が散らないように、勉強道具だけしか見えない勉強用のスペースを設ける。

・感覚過敏がある場合、ノイズキャンセリングイヤホンや重いブランケット(加重ブランケット)で落ち着ける環境を整える。

これからも、お子さんたちの優しさや強みを大切にしながら、ご自身も無理なく楽しみながら子育てを続けてくださいね。

エピソード参考/muscat

(監修:森先生より)

仕事やPTAと多忙な中、お子さんの個性に寄り添い、それぞれに合った放課後の過ごし方を模索された体験談をありがとうございます。

周囲の方のサポートを上手に活用しながら、お子さんたちの「楽しい!」という気持ちや「安心」を大切にされてきたのですね。宿題をめぐるストレスを軽減するために放デイのスタッフさんと連携し、家庭の雰囲気を穏やかに保つ工夫を重ねされたことも素晴らしいと思います。「支援次第で本人の生きやすさが変わる」という言葉は本当にその通りで、子育てには絶対的な正解パターンがあるわけではないので子ども一人ひとりに向き合いながら手探りでサポートの仕方を探していくしかありません。

さて、発達の偏りのあるお子さんは、マイペースで特定のことに興味を強く惹かれたり、負けず嫌いな一面を持ったりすることがあります。「場所見知り」や「癇癪」、「運動への興味」などがみられることがありますが、一人ひとり特性が異なるため、支援は個別にカスタマイズする必要があります。早期診断により、適切な療育や支援を早期に開始できるため、子どもの社会的スキルや生活適応力を向上させる可能性が高まります。

放課後等デイサービスは、構造化された環境での学びや社会性の向上、ストレス軽減に役立つ重要な支援をすることができます。「場所見知り」や「運動好き」は、感覚ニーズに関連している可能性があります。感覚過敏がある場合、環境の変化に不安を感じることがあります。事前に環境を説明したり、慣れる時間を設けたりすることが有効です。逆に、運動で感覚刺激を求める場合、定期的な運動プログラムが感情の安定に役立ちます。施設によって得意なプログラムも違いますし、雰囲気も違いますので、実際に見学に行ったり通ってみないと分からない部分も多いかもしれません。

癇癪や不安は、感情を調整する難しさから生じることが多いですね。放課後等デイサービスでの宿題支援のように、スタッフが自然にモチベーションを高める声かけを行うのは、感情調整を促す良い例です。家庭でも、「落ち着く場所」や「好きな活動」を用意し、感情が高ぶったときに自分でリセットできる方法を少しずつ教えると良いでしょう。宿題をめぐる言い合いを減らすためには、放課後等デイサービスを頼ることも手ですが、ご家庭でやらなければならない場面も避けては通れないかと思います。

そんな場合は、以下のことを試してみましょう。

・短時間集中:宿題を10~15分の短いセッションに分け、間に休憩を入れる。

・選択肢の提供:たとえば「国語からやる?算数からやる?」と選ばせることで、主体性を持たせる。

・報酬システム:宿題が終わったら好きなこと(ゲーム、テレビ、おやつなど)を設ける。

・感覚調整のための道具や環境

・気が散らないように、勉強道具だけしか見えない勉強用のスペースを設ける。

・感覚過敏がある場合、ノイズキャンセリングイヤホンや重いブランケット(加重ブランケット)で落ち着ける環境を整える。

これからも、お子さんたちの優しさや強みを大切にしながら、ご自身も無理なく楽しみながら子育てを続けてくださいね。

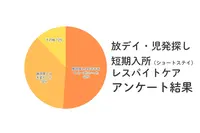

放デイ・児発の探し方とショートステイのリアル!読者アンケート結果や体験談まとめ

自閉症息子の安心、きょうだい児の幸せを願って…就学に向けての放課後等デイサービス探し、決め手は

「放課後デイは5年待ち」に焦り!年少自閉症息子の就学準備。支援センターで相談をしてみると…

娘との関係にも変化があらわれて…!?放課後等デイは、娘の世界を広げてくれる扉だった…!

年長からでは遅い?放課後等デイサービス探しの厳しい現実!自閉症息子の放課後の居場所は家族の死活問題

(コラム内の障害名表記について)

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的発達症(知的障害)、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、コミュニケーション症群、限局性学習症、チック症群、発達性協調運動症、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的発達症(知的障害)、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、コミュニケーション症群、限局性学習症、チック症群、発達性協調運動症、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

-

1

1

- 2