特別支援学級での新たなスタート。「安心カード」と「頑張りビー玉」で仕組みづくり

この出来事をきっかけに、小学4年生からは転籍し、特別支援学級で新たなスタートを切ることにしました。学校への不安が強い息子には、「少しずつ学校はどんなところだったか観察に行くだけでいいよ」と、気持ちが軽くなるように登校を促しました。

学校の中に足を踏み入れることは、息子にとって簡単なことではありません。そこで、学校からは学校での頑張りを還元させる仕組みを提案されました。

学校の中に足を踏み入れることは、息子にとって簡単なことではありません。そこで、学校からは学校での頑張りを還元させる仕組みを提案されました。

「安心カード」と「頑張りビー玉」で学校と家庭が連携!

息子が安心して学校に通えるよう、もともと家で実施していた「頑張りポイント制度」と、学校での頑張りをリンクさせました。

頑張りビー玉:

学校で頑張ったらビー玉を持ち帰り、家でポイントに交換。そのポイントがたまれば、息子の好きなことができるようにしました。使い終わったビー玉は学校に返却します。

安心カード:

これらのカードは、「しんどい時は無理しなくていいよ」「休んでも大丈夫だよ」という学校からのメッセージを目に見える形にしたものです。これにより、息子は安心して学校に通えるようになりました。

さらに、1か月で使い残したカードはポイントに交換できるというルールもあり、息子の頑張りを認める仕組みとして機能しました。

この仕組みで、息子は徐々にカードを使わなくなっていきました。

頑張りビー玉:

学校で頑張ったらビー玉を持ち帰り、家でポイントに交換。そのポイントがたまれば、息子の好きなことができるようにしました。使い終わったビー玉は学校に返却します。

安心カード:

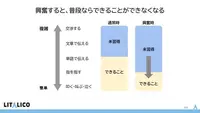

- 「1時間目で帰ります」カード: 1ヶ月に6回まで使えます。

- 「2時間目まで」カード: 1ヶ月に6回まで使えます。

- 「3時間目まで」カード: 1ヶ月に6回まで使えます。

- 「明日は休みます」カード: 1ヶ月に3回まで使えます。

これらのカードは、「しんどい時は無理しなくていいよ」「休んでも大丈夫だよ」という学校からのメッセージを目に見える形にしたものです。これにより、息子は安心して学校に通えるようになりました。

さらに、1か月で使い残したカードはポイントに交換できるというルールもあり、息子の頑張りを認める仕組みとして機能しました。

この仕組みで、息子は徐々にカードを使わなくなっていきました。

中学生になった今、毎日通学できるまでに

「安心カード」と「頑張りビー玉」は、非常に効果的でした。小学6年生の1学期まで教室に入って学習したり、給食を食べたりすることが難しかったのですが、2学期からは教室に入れるようになり、毎日登校できるようになりました。癇癪はすっかりなくなり、葛藤したり納得がいかない時に唸ることはありましたが、中学生になった今では唸ることもほとんど聞かなくなりました。

現在中学1年生になった息子は、毎日頑張って帰りのSHR(ショートホームルーム)まで学校で過ごしています。特別支援学級に在籍し、国語・数学・英語は特別支援学級で受けています。部活動には入っていませんが、友だちを作ろうと部活動見学に行ったりしていました。最近は、帰り道も友だちと一緒に帰ってきている話をしてくれるようになりました。

期末テストでは、今の学力を確認したいと9教科すべて受験した息子。驚きました。息子の中で、さまざまな覚悟ができてきたのかもしれません。今、息子は本当に頑張っています。頑張りすぎて心が折れないよう、これからも温かく見守っていきたいです。

将来どんな進路に進むのか、今はまだ想像もできません。でも、彼の直感を信じ、好きなことを無理なくできる場所で、得意なことを存分に発揮してほしいと願っています。たくさんの葛藤を経験してきた分、人に優しく、人との繋がりを大切にするような人に育ってほしいと思っています。

現在中学1年生になった息子は、毎日頑張って帰りのSHR(ショートホームルーム)まで学校で過ごしています。特別支援学級に在籍し、国語・数学・英語は特別支援学級で受けています。部活動には入っていませんが、友だちを作ろうと部活動見学に行ったりしていました。最近は、帰り道も友だちと一緒に帰ってきている話をしてくれるようになりました。

期末テストでは、今の学力を確認したいと9教科すべて受験した息子。驚きました。息子の中で、さまざまな覚悟ができてきたのかもしれません。今、息子は本当に頑張っています。頑張りすぎて心が折れないよう、これからも温かく見守っていきたいです。

将来どんな進路に進むのか、今はまだ想像もできません。でも、彼の直感を信じ、好きなことを無理なくできる場所で、得意なことを存分に発揮してほしいと願っています。たくさんの葛藤を経験してきた分、人に優しく、人との繋がりを大切にするような人に育ってほしいと思っています。

イラスト/ネコ山

※エピソード参考者のお名前はご希望により非公開とさせていただきます。

(監修:室伏先生より)

具体的な実践例を交えたご経験を共有いただき、私自身も大変参考になりました。

ASD(自閉スペクトラム症)のお子さんの癇癪の背景には、さまざまな要素が複合的に絡んでいることが多く、背景を理解した上で関わり方を考えることはとても重要ですよね。例えば、感覚過敏(騒がしい場所や特定の音、もしくは服の素材や締め付け感などに不快感を強く感じる、など)が背景要因として大きい場合には、それらの不快感を軽減するような工夫(イヤーマフをする、お子さん自身に着やすい服を選んでもらう)をすることが有用であることもあります。認知の切り替えの困難(予定変更や環境の変化への適応が難しい)が背景にある場合には、見通しを持たせる(事前に予定を伝える、スケジュールや視覚的な提示を活用する)ことで、お子さんの負担が軽減できるかもしれません。感情が高ぶったときに自分から離れられる場所や方法(クールダウンスペース)を確保しておくことも有効なことがあります。このように、不快や混乱が「行動」として噴き出してしまうのが癇癪であり、ご本人の内面では非常に強いストレスがかかっている状態ですので、“わがまま”ではなく、「困っているサイン」であるという視点がとても大切です。本人の負担を軽減する対応が、少しずつ癇癪を減らし、徐々に本人の「自分でコントロールできる感覚」を育てていきます。

癇癪という行動の裏には、お子さん自身の「うまくいかなくて困っている」姿があります。そして、その困りごとに正面から向き合い、共に歩んでこられたご家族の存在が、何よりもお子さんにとっての“安心の土台”になっていることと思います。お子さんの成長を信じながら、時には立ち止まり、時には周囲の力を借りながら、無理のない歩みを続けていけるよう、心から応援しております。

※エピソード参考者のお名前はご希望により非公開とさせていただきます。

(監修:室伏先生より)

具体的な実践例を交えたご経験を共有いただき、私自身も大変参考になりました。

ASD(自閉スペクトラム症)のお子さんの癇癪の背景には、さまざまな要素が複合的に絡んでいることが多く、背景を理解した上で関わり方を考えることはとても重要ですよね。例えば、感覚過敏(騒がしい場所や特定の音、もしくは服の素材や締め付け感などに不快感を強く感じる、など)が背景要因として大きい場合には、それらの不快感を軽減するような工夫(イヤーマフをする、お子さん自身に着やすい服を選んでもらう)をすることが有用であることもあります。認知の切り替えの困難(予定変更や環境の変化への適応が難しい)が背景にある場合には、見通しを持たせる(事前に予定を伝える、スケジュールや視覚的な提示を活用する)ことで、お子さんの負担が軽減できるかもしれません。感情が高ぶったときに自分から離れられる場所や方法(クールダウンスペース)を確保しておくことも有効なことがあります。このように、不快や混乱が「行動」として噴き出してしまうのが癇癪であり、ご本人の内面では非常に強いストレスがかかっている状態ですので、“わがまま”ではなく、「困っているサイン」であるという視点がとても大切です。本人の負担を軽減する対応が、少しずつ癇癪を減らし、徐々に本人の「自分でコントロールできる感覚」を育てていきます。

癇癪という行動の裏には、お子さん自身の「うまくいかなくて困っている」姿があります。そして、その困りごとに正面から向き合い、共に歩んでこられたご家族の存在が、何よりもお子さんにとっての“安心の土台”になっていることと思います。お子さんの成長を信じながら、時には立ち止まり、時には周囲の力を借りながら、無理のない歩みを続けていけるよう、心から応援しております。

「なぜ?」に着目!癇癪が起きる仕組みと影響しやすい3つの要因を作業療法士・野田遥さんが解説!

急に怒り出したように見えるけど、本人にとっては違うかも?

癇癪、手を繫げない、声掛けを無視…外出が難しかった自閉症娘の乳幼児期。5歳になった今は

息子の癇癪に毎日イライラ!カッとなり自己嫌悪…私を変えた「怒りのコントロール法」

強いこだわりでプッツン!暴れてリセットするADHD息子には「知らん顔」が必要だった!?7年後に分かった真実【かんしゃく特集】

(コラム内の障害名表記について)

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的発達症(知的障害)、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、コミュニケーション症群、限局性学習症、チック症群、発達性協調運動症、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的発達症(知的障害)、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、コミュニケーション症群、限局性学習症、チック症群、発達性協調運動症、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

-

1

1

- 2