発達グレー長男、習い事も学童も拒否!「友だちとの関わりを増やしたい」と思っていたけれど…

ライター:プクティ

Upload By プクティ

お子さんの習い事、どうやって決めていますか?「友だちを増やしてほしい」「好きなことを見つけてほしい」という思いで探し始めるものの、なかなか合うものが見つからず悩んでいる方も多いのではないでしょうか。今回は、ASD(自閉スペクトラム症)の傾向がある、わが家の長男の習い事探しについてお話しします。

監修: 室伏佑香

東京女子医科大学八千代医療センター 神経小児科

名古屋市立大学大学院 医学研究科 生殖・遺伝医学講座 新生児・小児医学 博士課程

筑波大学医学部卒。国立成育医療研究センターで小児科研修終了後、東京女子医科大学八千代医療センター、国立成育医療研究センター、島田療育センターはちおうじで小児神経診療、発達障害診療の研鑽を積む。

現在は、名古屋市立大学大学院で小児神経分野の研究を行っている。

名古屋市立大学大学院 医学研究科 生殖・遺伝医学講座 新生児・小児医学 博士課程

発達障害グレーゾーンの長男が、幼稚園時代に挑戦した習い事って?

長男が通っていた幼稚園には課外教室が複数あったため、好きな習い事を選択して参加することができました。集団行動や一斉指示に従うことが苦手だったので、少しでも慣れる機会になればいいな……と考え、体操教室とそろばんに挑戦することにしました。

そろばんは長男には合わず、途中でやめてしまいましたが、体操教室は担当の先生が長男の特性を理解し、その時々で参加しやすいようにサポートしてくださったおかげで続けることができました。この時、習い事を選ぶ際は種類や内容だけではなく、「指導者の理解」が重要なのだな……と強く感じたことを覚えています。

そろばんは長男には合わず、途中でやめてしまいましたが、体操教室は担当の先生が長男の特性を理解し、その時々で参加しやすいようにサポートしてくださったおかげで続けることができました。この時、習い事を選ぶ際は種類や内容だけではなく、「指導者の理解」が重要なのだな……と強く感じたことを覚えています。

友だちとの関わりを増やしたいけれど……習い事、学童もうまくいかず

楽しく続けていた体操教室ですが、幼稚園を卒園すると通えなくなるため、小学校入学のタイミングに合わせて、新たに長男の習い事を探すことにしました。いろんなことにチャレンジしてほしい、お友だちを増やしてほしいという気持ちもあり、体操教室やダンス教室など見学に行ってみたのですが、長男はどれも嫌がって参加することができませんでした……。

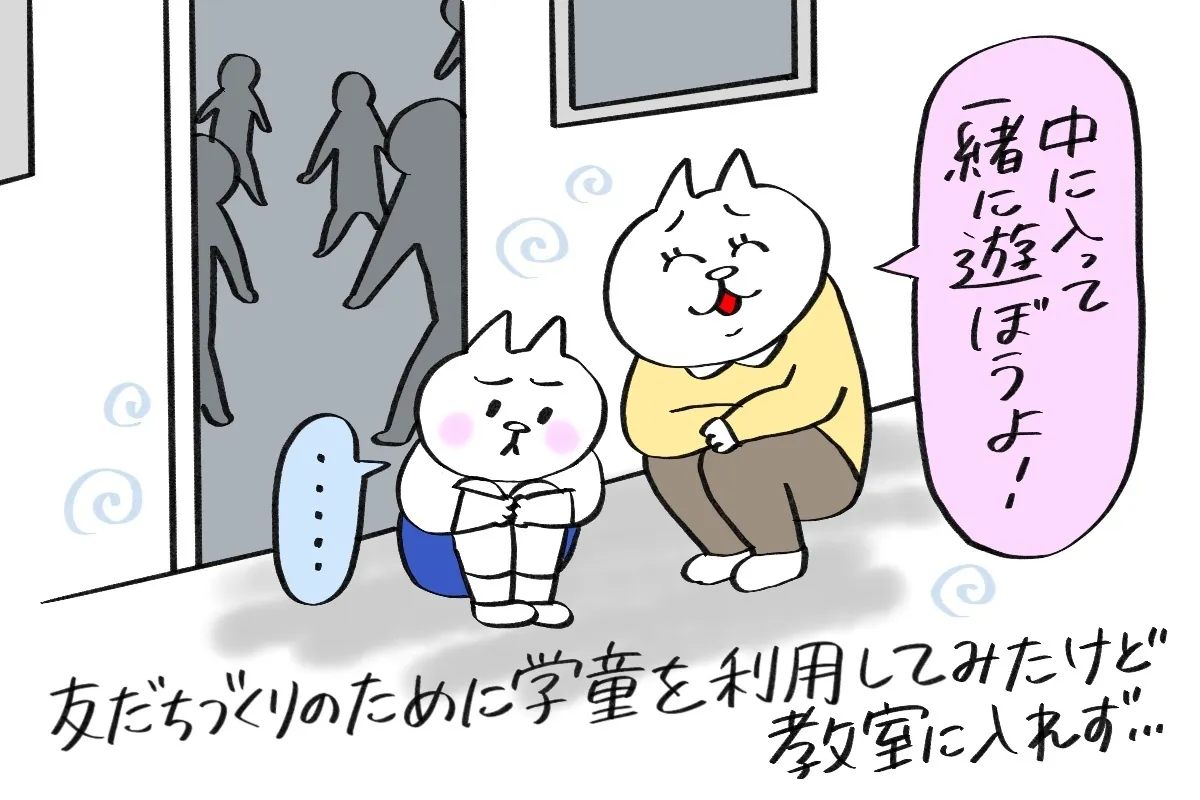

小学校では入学時から自閉症・情緒障害特別支援学級を選んだ長男。入学してみると、特別支援学級は人数も少なく、同じ学年の子どももいませんでした。習い事ができないのなら、せめて学童に通ってお友だちとの関わりを増やしてほしい……と思い利用してみたのですが、教室に入ることもできずずっと廊下にいたとの報告を受けて、通うのをあきらめてしまいました。

試行錯誤してたどり着いた、現在の習い事

そんな中、唯一本人が楽しんで通えているのが「プログラミング教室」です。手先を動かしてブロックを組み立て、それをプログラミングで動かす……という内容が長男に合っていたのか、集中して取り組めているようです。もくもくとマイペースで進める作業がメインなので、お友だちとの関わりは少ないですが、今のところ嫌がらず楽しんで通ってくれています。

ほかにも、英語が得意な祖母に英会話を教えてもらったり、パパにバドミントンを教えてもらったりと、教室に通って習うことが難しい分、家族が協力して長男といろいろなことに挑戦しています。少しでもできることが増えて長男の自信につながってくれたらいいなと思います。

ついつい、親の夢や期待をふくらませてしまいがちな子どもの習い事探し。さまざまな習い事を検討して感じたのは、「子どもが安心して楽しめなければ、どんな習い事も意味がない」ということでした。大切なのはきっと、子どもの「好き」という気持ちを一番に尊重すること。これからも長男の「好き」を応援し、自信につながるような活動を一緒に探していきたいと思っています。

ついつい、親の夢や期待をふくらませてしまいがちな子どもの習い事探し。さまざまな習い事を検討して感じたのは、「子どもが安心して楽しめなければ、どんな習い事も意味がない」ということでした。大切なのはきっと、子どもの「好き」という気持ちを一番に尊重すること。これからも長男の「好き」を応援し、自信につながるような活動を一緒に探していきたいと思っています。

執筆/プクティ

(監修:室伏先生より)

お子さんの成長を願い、試行錯誤を重ねて最適な環境を探してこられたお気持ちがとても伝わってきました。プクティさんも共有くださった通り、習い事を続けていくためには、お子さんの発達特性への指導者の理解も大切なポイントになります。習い事の内容そのものだけでなく、たとえばお子さんが参加できない時の対応方法(無理強いせずに見学を認めてくれるか)、指示の出し方(短く具体的か、視覚的なサポートがあるか)、保護者へのフィードバックの有無なども、安心して通い続けるための大事な要素だと思います。

また、大人数での活動はどうしても難易度が上がるため、最初は少人数や個別対応の場から始めることで、無理なく成功体験を積み重ねていけることが多いです。もし学童が合わない場合には、放課後等デイサービスを利用するのも一つの選択肢です。お子さんに合わせた支援を受けながら、安心して放課後を過ごすことができると思います。

そして、プクティさんのようにご家族それぞれの得意分野を活かして一緒に楽しみながら経験を広げていくことも、とても素晴らしい方法です。お子さんにとって、身近な家族と一緒に学ぶことは大きな安心感につながり、「できた!」という達成感も味わいやすくなります。さらに、家庭内で教材を使ったり、オンラインのプログラムを活用したりすることで、外に出なくても新しい経験や学びを広げることができます。お子さんが安心して挑戦できる環境を大切にしながら、少しずつ「楽しい!」を積み重ねていけると良いですね。

(監修:室伏先生より)

お子さんの成長を願い、試行錯誤を重ねて最適な環境を探してこられたお気持ちがとても伝わってきました。プクティさんも共有くださった通り、習い事を続けていくためには、お子さんの発達特性への指導者の理解も大切なポイントになります。習い事の内容そのものだけでなく、たとえばお子さんが参加できない時の対応方法(無理強いせずに見学を認めてくれるか)、指示の出し方(短く具体的か、視覚的なサポートがあるか)、保護者へのフィードバックの有無なども、安心して通い続けるための大事な要素だと思います。

また、大人数での活動はどうしても難易度が上がるため、最初は少人数や個別対応の場から始めることで、無理なく成功体験を積み重ねていけることが多いです。もし学童が合わない場合には、放課後等デイサービスを利用するのも一つの選択肢です。お子さんに合わせた支援を受けながら、安心して放課後を過ごすことができると思います。

そして、プクティさんのようにご家族それぞれの得意分野を活かして一緒に楽しみながら経験を広げていくことも、とても素晴らしい方法です。お子さんにとって、身近な家族と一緒に学ぶことは大きな安心感につながり、「できた!」という達成感も味わいやすくなります。さらに、家庭内で教材を使ったり、オンラインのプログラムを活用したりすることで、外に出なくても新しい経験や学びを広げることができます。お子さんが安心して挑戦できる環境を大切にしながら、少しずつ「楽しい!」を積み重ねていけると良いですね。

習い事でトラブル続出!練習にも集中できない発達障害息子。周囲への配慮と親の精神的負担、どうする?

自分が困っているときに、どうすれば良いのかわからないのかな?と感じたときは…

まるで娘のマネージャー!? 緻密なスケジュール管理が必要な娘の放課後【読者体験談】

水泳も習字も「目に見える成果」はなかったけど…自閉症息子の習い事、20歳過ぎた今「やっててよかった」という理由

小3自閉症息子、1度辞めた習い事を再開!こだわり、衝動性、不器用…特性への合理的配慮で変化が?

(コラム内の障害名表記について)

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています