【リアルな声】「私のせい?」と傷ついた日、出口の見えない暗闇から学校と信頼関係を築けた「2つの命綱」と「この市で良かった」と思う理由【読者体験談】

ライター:ユーザー体験談

Upload By ユーザー体験談

家と外での姿が違う娘、卒園式で座っていられない息子。二人の子どもが発達障害と診断された日、私は帰りの車で一人涙に暮れました。しかし、市の「支援ファイル」と、担任の先生と毎日交わした「連絡帳」が、孤独だった私と学校を繋ぐ命綱になったのです。

【発達ナビではユーザーさんからの子育てエピソードを募集中!今回は「学校・行政との連携」についてのエピソードをご紹介します。】

監修: 新美妙美

信州大学医学部子どものこころの発達医学教室 特任助教

2003年信州大学医学部卒業。小児科医師として、小児神経、発達分野を中心に県内の病院で勤務。2010年信州大学精神科・子どものこころ診療部で研修。以降は発達障害、心身症、不登校支援の診療を大学病院及び一般病院専門外来で行っている。グループSST、ペアレントトレーニング、視覚支援を学ぶ保護者向けグループ講座を主催し、特に発達障害・不登校の親支援に力を入れている。

多様な子育てを応援するアプリ「のびのびトイロ」の制作スタッフ。

涙で滲んだ帰り道、一人で抱えたあの日々

この記事で分かること

- 市の「支援ファイル」という制度の具体的な内容と、そのメリット

- 日々の様子を伝えるための、担任との「連絡帳」活用の具体例

- 学校や行政と、途切れのない信頼関係を築くためのヒント

お子さんのプロフィール

- お子さんの年齢:娘(大学生)、息子(高校二年生)

- 診断名:娘(ASD/自閉スペクトラム症 グレーゾーン)、息子(ADHD/注意欠如多動症)、ASD/自閉スペクトラム症)

- 診断時期:二人とも小学1年生

- エピソード当時の年齢:幼稚園年長〜

繰り返される癇癪。ASD(自閉スペクトラム症)グレーゾーンだった娘

始まりは、幼稚園年長の娘への違和感でした。幼稚園ではおとなしく、お友だちに優しい娘が、家に帰ると1時間以上も泣き叫ぶような癇癪を繰り返すのです。先生に相談しても「お母さんの、娘さんへの接し方の問題ではないか」と言われ、深く傷つきました。

その後市のこども発達センターに相談し、紹介された病院で診察を受け、娘はASD(自閉スペクトラム症)グレーゾーンと言われました。それを聞いた時は、「やっぱりか……」と、逆にホッとしました。私の「何か、ほかの子どもとは違う」という感覚は間違っていなかったのだと、少しだけ救われた気持ちになりました。

その後市のこども発達センターに相談し、紹介された病院で診察を受け、娘はASD(自閉スペクトラム症)グレーゾーンと言われました。それを聞いた時は、「やっぱりか……」と、逆にホッとしました。私の「何か、ほかの子どもとは違う」という感覚は間違っていなかったのだと、少しだけ救われた気持ちになりました。

まさか息子も……?診断された日は自分を責めて号泣

息子の異変に気づいたのは、卒園式でのことでした。練習中から「ずっと席に座っていられない」とは聞いていましたが、式典の最中、椅子に座ったままクルクルと回る息子を見て、胸がざわつきました。それまでは「少しヤンチャな、元気な男の子」としか思っていなかったのです。

慌てて市のこども発達センターに相談し、娘の主治医に息子も診ていただきました。娘はすでにASD(自閉スペクトラム症)グレーゾーンと言われていたので、息子も同じように軽度の発達特性があるのかもしれないと思っていました。しかし、医師から告げられたのはADHD(注意欠如多動症)とASD(自閉スペクトラム症)の診断でした。「娘さんよりも特性が強く出ています。即日、内服治療を始めましょう」と告げられ、頭が真っ白になりました。

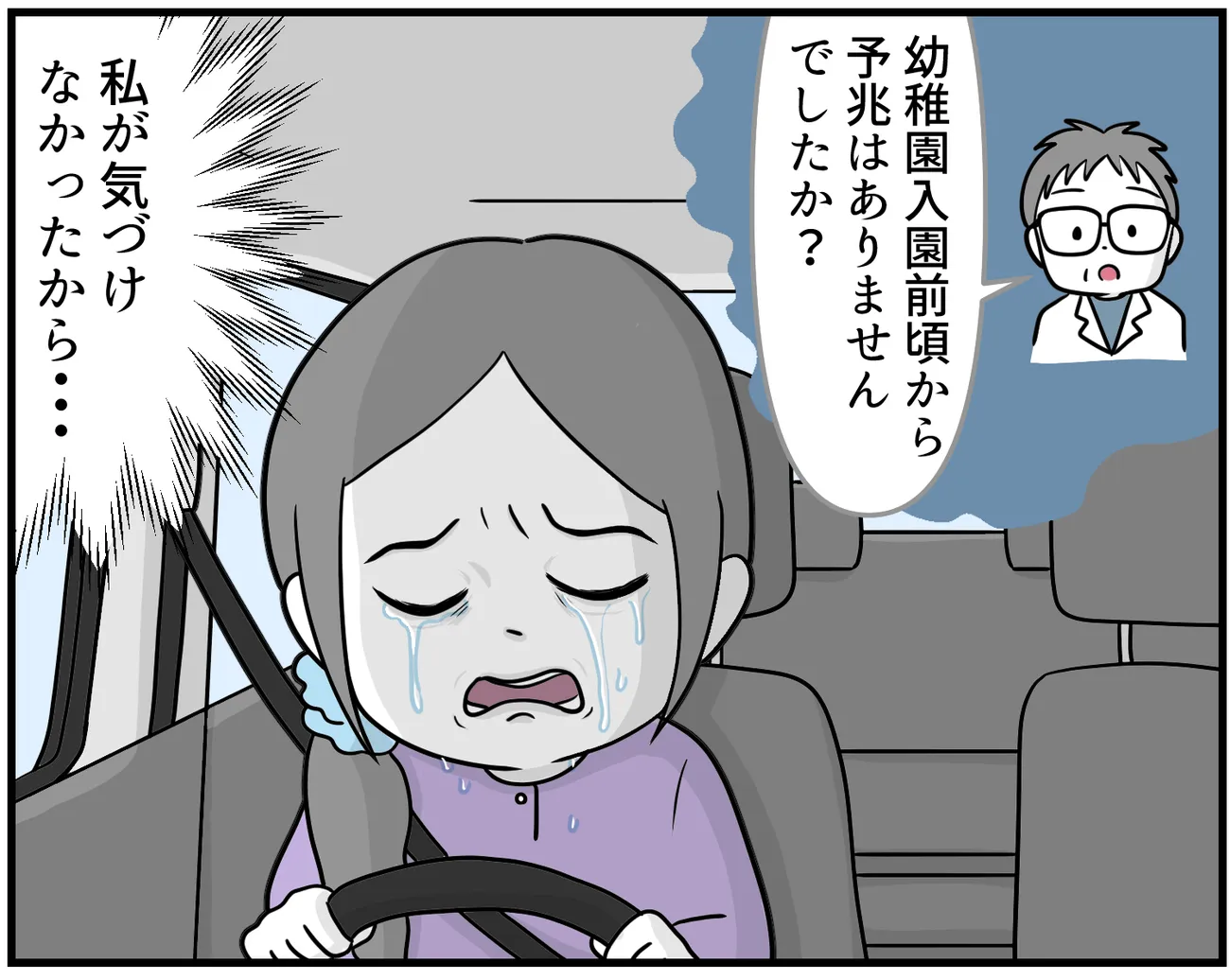

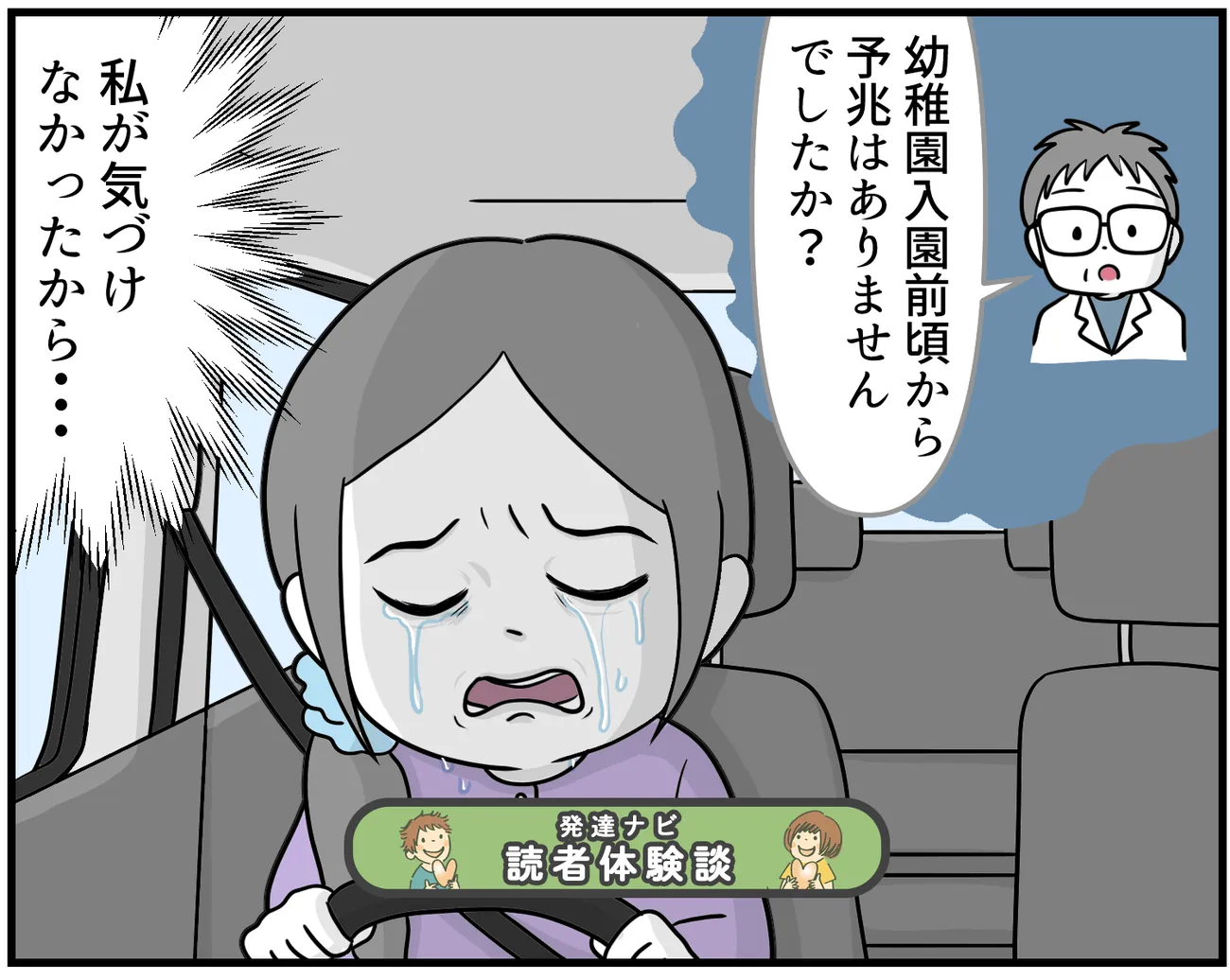

思い返すと家でも多動傾向の強かった息子。幼稚園での「ずっと席に座っていられない」という先生の言葉は私が思った以上に深刻な事態だったのです。「幼稚園入園前頃から予兆はありませんでしたか?」という言葉に、気づけなかった自分を責めました。病院からの帰り道、戸惑いながら運転する車の中で、一人で号泣したことを今でも鮮明に覚えています。

慌てて市のこども発達センターに相談し、娘の主治医に息子も診ていただきました。娘はすでにASD(自閉スペクトラム症)グレーゾーンと言われていたので、息子も同じように軽度の発達特性があるのかもしれないと思っていました。しかし、医師から告げられたのはADHD(注意欠如多動症)とASD(自閉スペクトラム症)の診断でした。「娘さんよりも特性が強く出ています。即日、内服治療を始めましょう」と告げられ、頭が真っ白になりました。

思い返すと家でも多動傾向の強かった息子。幼稚園での「ずっと席に座っていられない」という先生の言葉は私が思った以上に深刻な事態だったのです。「幼稚園入園前頃から予兆はありませんでしたか?」という言葉に、気づけなかった自分を責めました。病院からの帰り道、戸惑いながら運転する車の中で、一人で号泣したことを今でも鮮明に覚えています。

市の相談窓口という光、そして二つの命綱

出口の見えない暗闇の中にいるようでしたが、最初の光となったのは、勇気を出して門を叩いた市の「こども発達センター」の存在でした。ここから専門の病院に繋がり、私たちはようやくスタートラインに立つことができたのです。

そして小学校入学後、私たちは二つの大きな「命綱」に出会います。

一つは、市が用意してくれていた「支援ファイル」です。これは、診断名や特性、家庭での対処法などを記録し、学校と家庭で共有する公式なツール。何よりありがたかったのは、毎年担任が代わる度に、ゼロから全てを説明する負担がなかったことです。新学期の面談では、ファイルを通してすでに息子の特性を理解してくれている先生と、スムーズに具体的な相談を始めることができました。

もう一つは、私と担任の先生とで独自に始めた担任の先生との「連絡帳」でした。「支援ファイル」が長期的な計画のためのツールなら、連絡帳は日々の出来事を伝えるためのホットラインです。学校での出来事が原因で家で癇癪を起こしたこと、薬を変更したこと、その日の息子の気持ち……。どんな些細なことでも書き留めて先生に渡すと、翌日には電話をくださったり、連絡帳にびっしりと学校での様子を書いて返してくれました。

日々のやり取りを重ねるうち、学校と家庭との連携が密になり、担任の先生への信頼感は揺るぎないものになっていきました。

そして小学校入学後、私たちは二つの大きな「命綱」に出会います。

一つは、市が用意してくれていた「支援ファイル」です。これは、診断名や特性、家庭での対処法などを記録し、学校と家庭で共有する公式なツール。何よりありがたかったのは、毎年担任が代わる度に、ゼロから全てを説明する負担がなかったことです。新学期の面談では、ファイルを通してすでに息子の特性を理解してくれている先生と、スムーズに具体的な相談を始めることができました。

もう一つは、私と担任の先生とで独自に始めた担任の先生との「連絡帳」でした。「支援ファイル」が長期的な計画のためのツールなら、連絡帳は日々の出来事を伝えるためのホットラインです。学校での出来事が原因で家で癇癪を起こしたこと、薬を変更したこと、その日の息子の気持ち……。どんな些細なことでも書き留めて先生に渡すと、翌日には電話をくださったり、連絡帳にびっしりと学校での様子を書いて返してくれました。

日々のやり取りを重ねるうち、学校と家庭との連携が密になり、担任の先生への信頼感は揺るぎないものになっていきました。

9年間の記録が教えてくれた、親子の確かな歩み

「支援ファイル」と「連絡帳」。この二つのツールがあったからこそ、トラブルも多々あった小中学校の9年間を、学校と協力し合いながら乗り越えられたのだと断言できます。私のメンタルが落ち込みそうな時も、先生方が支えてくれたおかげで、安心して義務教育期間を終えることができました。

高校生、大学生になった子どもたちのファイルや連絡帳は、今も全て私の手元にあります。それは、子どもたちの成長の記録そのものです。先日、久しぶりに読み返してみると、当時の悩みや葛藤と共に、一つひとつ壁を乗り越えてきた子どもたちの確かな成長がそこにはありました。

もちろん、今も全てが順風満帆なわけではありません。特に高校では、発達障害への理解が十分とは言えず、息子の特性が「ワガママ」と捉えられてしまうこともあり、親子で悔しい思いをすることもあります。

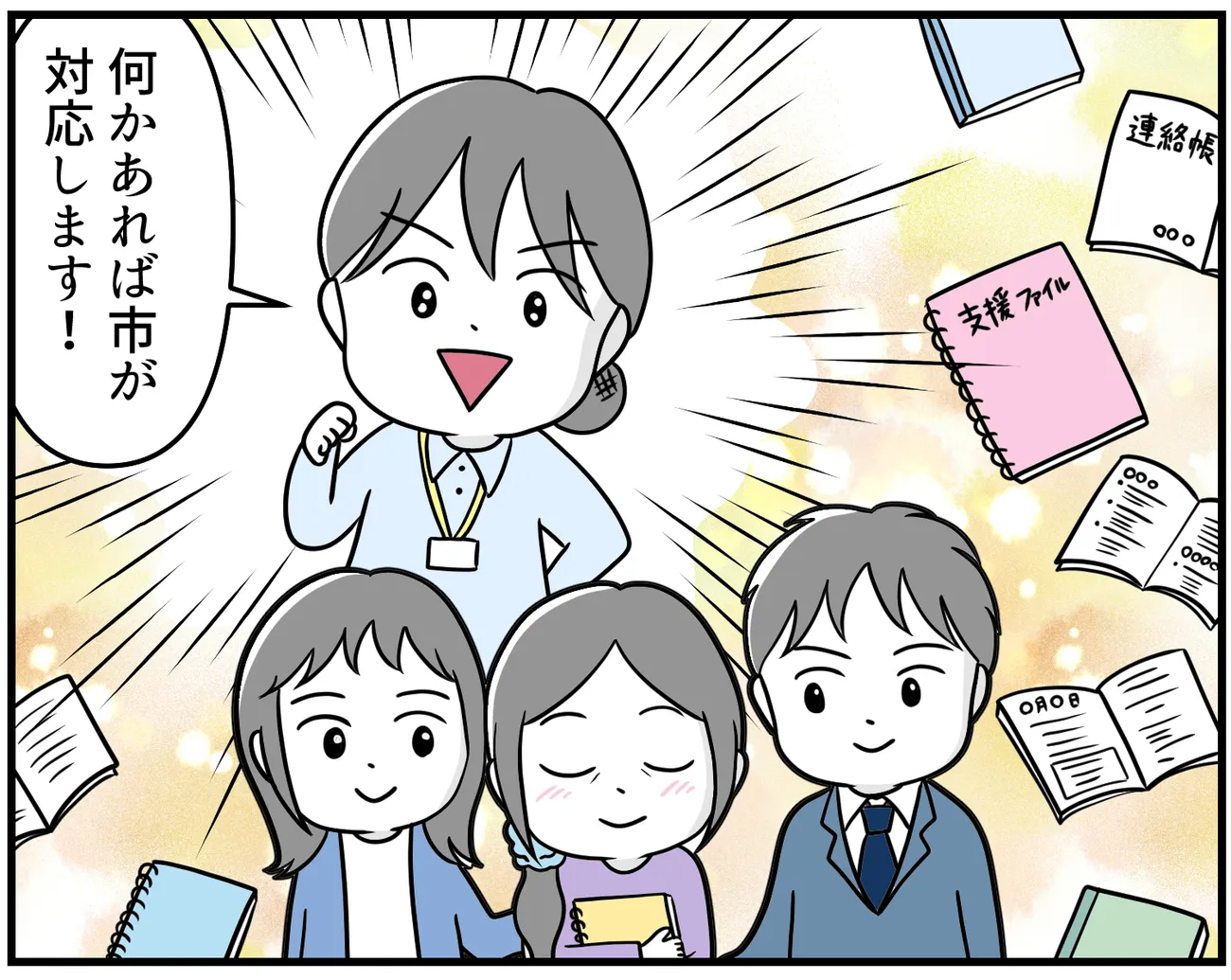

それでも、私たちの住む市は、今も私たち家族を支えてくれています。先日、高校生の息子の「就労」について市の障害者支援センターに問い合わせると、児童発達支援施設に関しての相談、子どもたちの発達特性について、障害児支援利用計画の内容など過去にセンターに相談した内容の記録が全て残っており、その情報をもとに担当者が一緒に考えると言ってくれました。「何かあれば、市が対応します」という姿勢は、本当に心強いです。

この市で子どもたちを育ててきて良かった。心からそう思っています。

高校生、大学生になった子どもたちのファイルや連絡帳は、今も全て私の手元にあります。それは、子どもたちの成長の記録そのものです。先日、久しぶりに読み返してみると、当時の悩みや葛藤と共に、一つひとつ壁を乗り越えてきた子どもたちの確かな成長がそこにはありました。

もちろん、今も全てが順風満帆なわけではありません。特に高校では、発達障害への理解が十分とは言えず、息子の特性が「ワガママ」と捉えられてしまうこともあり、親子で悔しい思いをすることもあります。

それでも、私たちの住む市は、今も私たち家族を支えてくれています。先日、高校生の息子の「就労」について市の障害者支援センターに問い合わせると、児童発達支援施設に関しての相談、子どもたちの発達特性について、障害児支援利用計画の内容など過去にセンターに相談した内容の記録が全て残っており、その情報をもとに担当者が一緒に考えると言ってくれました。「何かあれば、市が対応します」という姿勢は、本当に心強いです。

この市で子どもたちを育ててきて良かった。心からそう思っています。

今、お子さんのことで悩んでいる方に伝えたいのは、SNSなどで情報を集めて不安に駆られるよりも、まず一番身近な市区町村の窓口を頼ってほしいということです。顔を合わせて、お子さんの様子も見てもらいながら相談することで、見えてくるものもきっとあるはずだと思っています。

イラスト/星あかり

※エピソード参考者のお名前はご希望により非公開とさせていただきます。

(監修:新美先生より)

「支援ファイル」や「連絡帳」を活用して、地域と連携しながらお二人のお子さんを支えてこられた歩みを聞かせてくださり、ありがとうございます。「支援ファイル」とは、発行している地域や団体によって「サポートブック」「個別支援シート」「○○のトリセツ」など、さまざまな呼ばれ方がありますが、いずれもお子さんの発達特性や支援内容を一元的にまとめ、関係機関と共有するためのツールです。

発達特性のあるお子さんを育てる中で、家庭だけで抱え込まず、「支援ファイル」などを活用して周囲と情報を共有できることは、親子にとって大きな助けになります。また、「連絡帳」などを通して、心配なこともうれしいことも日々やり取りしながら、信頼関係を少しずつ築いていくことも大切ですね。学校の先生や医療・福祉・行政の担当者など、さまざまな人が親子の歩みに関わってくれることで、子育ての孤独感がやわらぎ、「一緒に育てている」という安心感が生まれます。

何年にもわたって積み重ねてこられた支援ファイルや連絡帳は、単なる記録ではなく、ご両親とお子さんが歩んできた軌跡そのもの。ページをめくるたびに、「ここまでよく頑張ってきた」と感じられる方も多いのではないでしょうか。支援の本質は、制度や書類の整備だけでなく、人と人との信頼を重ねながら、子どもが安心して学べる環境を共につくっていくことにあるのだと、読ませていただいて改めて感じました。

※エピソード参考者のお名前はご希望により非公開とさせていただきます。

(監修:新美先生より)

「支援ファイル」や「連絡帳」を活用して、地域と連携しながらお二人のお子さんを支えてこられた歩みを聞かせてくださり、ありがとうございます。「支援ファイル」とは、発行している地域や団体によって「サポートブック」「個別支援シート」「○○のトリセツ」など、さまざまな呼ばれ方がありますが、いずれもお子さんの発達特性や支援内容を一元的にまとめ、関係機関と共有するためのツールです。

発達特性のあるお子さんを育てる中で、家庭だけで抱え込まず、「支援ファイル」などを活用して周囲と情報を共有できることは、親子にとって大きな助けになります。また、「連絡帳」などを通して、心配なこともうれしいことも日々やり取りしながら、信頼関係を少しずつ築いていくことも大切ですね。学校の先生や医療・福祉・行政の担当者など、さまざまな人が親子の歩みに関わってくれることで、子育ての孤独感がやわらぎ、「一緒に育てている」という安心感が生まれます。

何年にもわたって積み重ねてこられた支援ファイルや連絡帳は、単なる記録ではなく、ご両親とお子さんが歩んできた軌跡そのもの。ページをめくるたびに、「ここまでよく頑張ってきた」と感じられる方も多いのではないでしょうか。支援の本質は、制度や書類の整備だけでなく、人と人との信頼を重ねながら、子どもが安心して学べる環境を共につくっていくことにあるのだと、読ませていただいて改めて感じました。

放デイでどんな支援をしてる?相談支援専門員を頼って分かった利用計画作成だけじゃないメリット

自己判断できるように…

療育園の連絡帳は辞書のよう。家庭では自閉症息子の「育児のヒント」に、園では「保育のヒント」に

ASD息子も春から中学生!スクールカウンセラーとの面談で「壁にぶつかる可能性が高い」と厳しい予想も。本人と親、それぞれができることを探して

支援を受けるにもコツがある!ASD兄妹の実体験から気づいた学校や支援者とのコミュニケーション術

(コラム内の障害名表記について)

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的発達症(知的障害)、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、コミュニケーション症群、限局性学習症、チック症群、発達性協調運動症、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

ADHD(注意欠如多動症)

注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如・多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。

ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的発達症(知的障害)、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、コミュニケーション症群、限局性学習症、チック症群、発達性協調運動症、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

ADHD(注意欠如多動症)

注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如・多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。

ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています