ヘルプマークとは?発達障害も対象?対象者や配布場所、受けられる配慮は?ヘルプカードについても紹介!

ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

Upload By 医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

ヘルプマークとは、支援を必要としていることが外見からは分からない方々が援助を得やすくするためのものです。最近街中でも見かけるようになってきたヘルプマーク。活用法を知っていれば、電車内だけでなく、さまざまな場面で役に立ちます。そんなヘルプマークの対象者、入手方法、配布場所や活用法を紹介します。

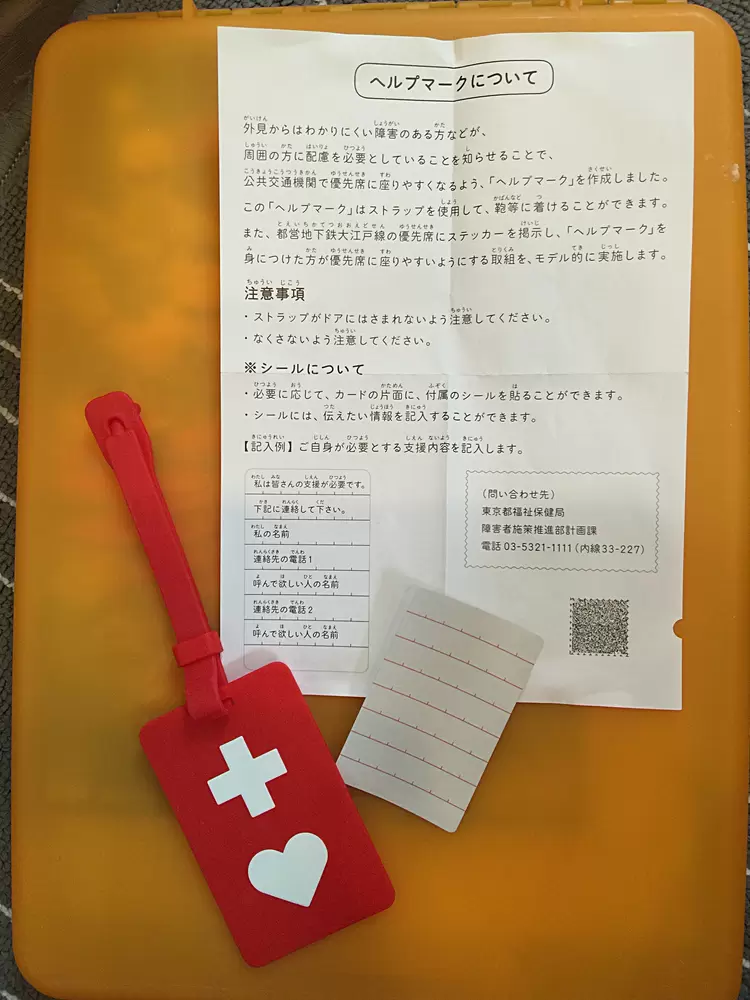

画像提供:東京都福祉保健局

監修: 渡部伸

行政書士

親なきあと相談室主宰

社会保険労務士

慶應義塾大学法学部卒後、出版社勤務を経て、行政書士、社会保険労務士、2級ファイナンシャルプランニング技能士などの資格を取得。現在、渡部行政書士社労士事務所代表。自身も知的障害の子どもを持ち、知的障害の子どもをもつ親に向けて「親なきあと」相談室を主宰。著作、講演など幅広く活動中。

親なきあと相談室主宰

社会保険労務士

ヘルプマークとは?どんな人がもらえるの?対象になる病気や障害は?

ヘルプマークとは?

ヘルプマークとは、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など、外見で分からなくても援助や配慮を必要とする方々が、周囲の方に知らせることができるマークです。赤色の下地に白色のプラスマークとハートが書かれたデザインで、2012年から運用が開始されました。

ヘルプマークはどんな人がもらえるの?発達障害や精神障害なども対象?

ヘルプマークの対象者は、

・義足

・人工関節

・妊娠初期

・がんや難病などの病気

・聴覚・言語・視覚の障害

など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方々です。

ヘルプマークは身体機能など、特に基準は設けられていません。「外見からは見えないヘルプ」に気づいてもらうためのマークなので、発達障害、知的障害、精神障害の人も利用できます。

このような方々は、障害等が外見上から分からないからこそ、外出先で困ってしまうのではないかという不安を抱えていたり、トラブルに遭うおそれがあるため、ヘルプマークが有効なのです。

また、ヘルプマークの入手にあたり、障害者手帳等、書類の提出は必要がない場合がほとんどです。ヘルプマークを必要な方々が円滑にマークを利用できるようにするため、配布に際しても配慮がされているのです。

・義足

・人工関節

・妊娠初期

・がんや難病などの病気

・聴覚・言語・視覚の障害

など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方々です。

ヘルプマークは身体機能など、特に基準は設けられていません。「外見からは見えないヘルプ」に気づいてもらうためのマークなので、発達障害、知的障害、精神障害の人も利用できます。

このような方々は、障害等が外見上から分からないからこそ、外出先で困ってしまうのではないかという不安を抱えていたり、トラブルに遭うおそれがあるため、ヘルプマークが有効なのです。

また、ヘルプマークの入手にあたり、障害者手帳等、書類の提出は必要がない場合がほとんどです。ヘルプマークを必要な方々が円滑にマークを利用できるようにするため、配布に際しても配慮がされているのです。

ヘルプマークをもらうには?入手方法・配布場所

ヘルプマークの入手方法

ヘルプマークは、各都道府県の配布場所で無料で受け取ることができます。ヘルプマークの受取りを希望するためには、お住まいの都道府県の配布場所を直接訪れて申し出る必要があります。原則として、郵便等による送付は行われていません。

このとき、書類の記入や、障害手帳の提示などの特別の申請は必要なく、マタニティマークと同様に、ご家族等の代理人による受取りも可能です。

このとき、書類の記入や、障害手帳の提示などの特別の申請は必要なく、マタニティマークと同様に、ご家族等の代理人による受取りも可能です。

ヘルプマークの配布場所

ヘルプマークの配布場所は、基本的に下記のような場所となっています

・都道府県・市区町村役場の担当課窓口(福祉課など)

・保健所・保健(福祉)センター

・福祉センター・市民センター・障害者相談センター

・地下鉄各駅(東京都)

各自治体で異なる場合もあるので、事前に問い合わせたほうがスムーズに受け取ることができます。

・都道府県・市区町村役場の担当課窓口(福祉課など)

・保健所・保健(福祉)センター

・福祉センター・市民センター・障害者相談センター

・地下鉄各駅(東京都)

各自治体で異なる場合もあるので、事前に問い合わせたほうがスムーズに受け取ることができます。

配布場所に行けないなど、ヘルプマークがもらえないときの対処法

お住まいの地方自治体でヘルプマークが配布されていない、あるいは配布場所が遠くて取りに行けない、災害時で緊急を要する時など、ヘルプマークのストラップを入手できない場合もあります。

このような場合、ガイドライン(自治体のホームページなどからアクセス)に従って、ヘルプマーク本体およびのデザインを使用したグッズ(カードやステッカー)を作成することができます。

ただし、ガイドラインに記載されている一定の要件を満たしていなければいけません。また、行政が作成する場合には申請が必要となり、会社や事業者が使用する場合には、東京都に相談する必要があります。

なお本体およびグッズを作成するにあたって、

・色やマークの位置や縦横比率は変えない

・マークの上に文字や絵を書かない

など、遵守すべきルールがあります。

このような場合、ガイドライン(自治体のホームページなどからアクセス)に従って、ヘルプマーク本体およびのデザインを使用したグッズ(カードやステッカー)を作成することができます。

ただし、ガイドラインに記載されている一定の要件を満たしていなければいけません。また、行政が作成する場合には申請が必要となり、会社や事業者が使用する場合には、東京都に相談する必要があります。

なお本体およびグッズを作成するにあたって、

・色やマークの位置や縦横比率は変えない

・マークの上に文字や絵を書かない

など、遵守すべきルールがあります。

Sponsored

喧嘩でケガ、不登校で転校…発達障害がある子との毎日を守る意外な方法--月200円で心理士相談までもサポート

ヘルプマークの使い方、記入例や実際のエピソードなど

ヘルプマークの書き方、どこにつけたらいい?

LITALICO発達ナビの質問コーナーにも、ヘルプカードの書き方やどこにつけたらいいかなどについて、下記のような質問が寄せられています。

Q1.ヘルプマークの裏側には何を書いたらいいの?症状や障害などの書き方は?

Q1.ヘルプマークの裏側には何を書いたらいいの?症状や障害などの書き方は?

先日ヘルプマークをもらって来ました。ヘルプマークに添付されていた「支援してほしいこと」などを書いて貼れるシールにどう書けばいいか迷っています。

記入例は、「私は皆さんの支援が必要です」と自分の名前、連絡してほしい人の名前と電話番号です。

私が支援して欲しい内容は、

・役所等で手続きが必要な際はより分かりやすく丁寧に説明してください。

・疲れやすいため優先席に座っている場合があります。

・聴覚過敏があるため防音グッズを使用してます。

・騒がしい場所での話しは音にしか聞こえないので静かな場所で話しをして欲しいです。

このまま書いても良いのでしょうか?また、名前や連絡先は書くべきでしょうか?

ヘルプマークをお持ちの方はどのようなことを書かれていますか?

Q2.ヘルプマークはどこにつけたらいいの?

私はASD、ADHD、うつ病がある高2です。パニックを起こしてしまうことがあり、ヘルプマークをいつも使うバッグにつけています。今年うちの自治体がヘルプカードを作ってくれたので、今、福祉事務所で相談支援ファイルと一緒にもらってきました。

福祉事務所の方は「名札のように、首から下げたりして使ってくださいね」と言ってくださったのですが、首から下げるとなると、学校内では少し目立つので母が嫌がるかなぁと思っています。

あとはパスケースに入れようか…とも思ったのですが、私のパスケースはチャック式でとても取り出しにくいタイプです。ヘルプカードを使うような緊急時には向かないなと思いました。なにかいい案はありますか?

このように「ヘルプマーク」のことはなんとなく分っていても詳しい使い方が分からないという方も多くいるようです。以下では、ヘルプマークの使い方、記入例などを詳しく解説します。

ヘルプマークの使い方

ストラップタイプのヘルプマークには、裏面に緊急連絡先や必要な支援内容等を自由に記入して、かばんなどの人目につきやすい所につけるのが一般的な使い方です。

外見から分からない障害等がある人は、ヘルプマークをつけることで、何らかの事情があって配慮を要することを伝えることができます。

以下では、ヘルプマークが役に立つケースをいくつかご紹介します。

外見から分からない障害等がある人は、ヘルプマークをつけることで、何らかの事情があって配慮を要することを伝えることができます。

以下では、ヘルプマークが役に立つケースをいくつかご紹介します。

ヘルプマークの裏側の記入例

せっかくヘルプマークを持っていても、手助けしてほしい内容が相手の方に伝わらなければ、困ってしまう場合もあります。ヘルプマーク裏面に貼るシールには、どのような配慮や手助けが必要かを書くことができます。必要な配慮や手助けについて、具体的にどのようなことをどんなふうに記入すればいいのか、いくつか例を紹介します。

【障害がある場合】

・体に触れられることが苦手です。

・言葉で説明してもうまく理解できない時は、絵や写真を使って説明してくださると助かります。

・コミュニケーションが苦手で、失礼なことを言うことがあるかもしれません。 本人には悪気はありませんので、ご理解ください。

【病気・疾患がある場合】

・心臓疾患があります。発作時はカバンの中に入れている薬を飲ませてください。

・人工透析をしています (○○総合病院にて、月・水・金曜日の週 3 回 )。 緊急時には病院に連絡してください。

・難聴があります。右耳なら、近くで大きな声を出してもらえば聞きとれます。

いずれも、「大きく読みやすい字で」「具体的に」「分かりやすく」書くことが大切です。

【障害がある場合】

・体に触れられることが苦手です。

・言葉で説明してもうまく理解できない時は、絵や写真を使って説明してくださると助かります。

・コミュニケーションが苦手で、失礼なことを言うことがあるかもしれません。 本人には悪気はありませんので、ご理解ください。

【病気・疾患がある場合】

・心臓疾患があります。発作時はカバンの中に入れている薬を飲ませてください。

・人工透析をしています (○○総合病院にて、月・水・金曜日の週 3 回 )。 緊急時には病院に連絡してください。

・難聴があります。右耳なら、近くで大きな声を出してもらえば聞きとれます。

いずれも、「大きく読みやすい字で」「具体的に」「分かりやすく」書くことが大切です。

ヘルプマークって、どこでもらえる?どう使う?

ヘルプマーク活用のための一例、実際のエピソード

・電車内で、優先席を利用する事情があるとき

外見から分からない障害や病気があって、疲れやすかったり、立っていられない方がいます。電車で優先席に座っていると、「若いのにけしからん!」といって注意されたり、けげんな目で見られるなどの誤解から、つらい思いをすることがあります。

〈実際あったエピソード〉

私は膠原病で外見から分かりませんが、常に痛み、だるさそして脱力やめまいもあるため、杖を持って外出しています。ヘルプマークは常にカバンにつけていますが、知らない人が多いのも事実です。あるとき電車で杖が見えない状況になりました。杖が見えないと外見ではわからないため、席を代わってもらうことが難しいのですが、ある方がヘルプマークを見て声をかけてくれました。

その方が降り際に、「それ、ヘルプマークですよね。もっと認知されるといいですね」と声をかけてくれました。(疾患が)目に見えないので、公共交通機関ではとても苦労することが多いため、とても勇気をもらい嬉しかったです。

このような場合には、ヘルプマークをつけていることで、何らかの事情があると視覚的に伝えることができます。

・障害のある子どもが迷子になったとき

知的障害・発達障害がある子どもなどが迷子になったとき、本人の力だけでは家族のもとへ帰るのが困難な場合があります。このような場合に、駅員さんなどの周囲の人が、ヘルプマークに気づいて、声かけしながら見守ってくれたり、裏面に記載された緊急連絡先に連絡をしてくれたりという配慮を期待できるかもしれません。

〈実際にあったエピソード〉

私がちょっと目を離した隙に、子どもが危ない場所で一人で遊んでいた際に、ズボンにくくりつけていたヘルプマークに目が止まった方が子どもに声をかけ、マークの裏に記載してあった私の連絡先に電話をしてくれました。心から感謝すると共に、ヘルプマークの大切さを実感しました。

・緊急時

ヘルプマークに、緊急時の連絡先として、かかりつけの病院の電話番号や必要な支援内容を書いておくことで、緊急時にも適切な処置を受けられる可能性もあります。

〈実際のエピソード〉

ヘルプマークに緊急時の連絡先として、かかりつけの病院の電話番号を書いておいたので、心臓発作で倒れたときに救急隊員が気づいてすぐ連絡をしてくれて、適切な処置をしてくれたおかげで一命を取りとめることができました。

発作で倒れて意識がないときなどには、本人が自力で意思疎通をすることができない一方で、対応を誤れば、生命の危険があります。そんな時にヘルプマークを目立つところにつけておけば、通行人や救急隊員が見つけて対処に役立ててくれるかもしれません。

・災害時

危険の察知が苦手な人、パニックで動けなくなる人、通常の手段では的確な情報を得ることが困難な人にとって、災害時に自力で状況を把握し、安全に避難することは困難です。

そこで、ヘルプマークをつけておくことで、災害時に周囲の人の支援を受けて安全を確保しながら避難することが期待でき、災害時の備えとなります。

発達ナビでは、災害時に避難所などで過ごす、発達が気になるお子さんの保護者さまや周囲の方々へ向け、避難所などでサポートが必要なお子さまの存在を知らせる「ヘルプマーク」を作成し、以下のリンクに設置しました(東京都申請済)。避難所での掲示などにぜひ、プリントしてご活用ください。

外見から分からない障害や病気があって、疲れやすかったり、立っていられない方がいます。電車で優先席に座っていると、「若いのにけしからん!」といって注意されたり、けげんな目で見られるなどの誤解から、つらい思いをすることがあります。

〈実際あったエピソード〉

私は膠原病で外見から分かりませんが、常に痛み、だるさそして脱力やめまいもあるため、杖を持って外出しています。ヘルプマークは常にカバンにつけていますが、知らない人が多いのも事実です。あるとき電車で杖が見えない状況になりました。杖が見えないと外見ではわからないため、席を代わってもらうことが難しいのですが、ある方がヘルプマークを見て声をかけてくれました。

その方が降り際に、「それ、ヘルプマークですよね。もっと認知されるといいですね」と声をかけてくれました。(疾患が)目に見えないので、公共交通機関ではとても苦労することが多いため、とても勇気をもらい嬉しかったです。

このような場合には、ヘルプマークをつけていることで、何らかの事情があると視覚的に伝えることができます。

・障害のある子どもが迷子になったとき

知的障害・発達障害がある子どもなどが迷子になったとき、本人の力だけでは家族のもとへ帰るのが困難な場合があります。このような場合に、駅員さんなどの周囲の人が、ヘルプマークに気づいて、声かけしながら見守ってくれたり、裏面に記載された緊急連絡先に連絡をしてくれたりという配慮を期待できるかもしれません。

〈実際にあったエピソード〉

私がちょっと目を離した隙に、子どもが危ない場所で一人で遊んでいた際に、ズボンにくくりつけていたヘルプマークに目が止まった方が子どもに声をかけ、マークの裏に記載してあった私の連絡先に電話をしてくれました。心から感謝すると共に、ヘルプマークの大切さを実感しました。

・緊急時

ヘルプマークに、緊急時の連絡先として、かかりつけの病院の電話番号や必要な支援内容を書いておくことで、緊急時にも適切な処置を受けられる可能性もあります。

〈実際のエピソード〉

ヘルプマークに緊急時の連絡先として、かかりつけの病院の電話番号を書いておいたので、心臓発作で倒れたときに救急隊員が気づいてすぐ連絡をしてくれて、適切な処置をしてくれたおかげで一命を取りとめることができました。

発作で倒れて意識がないときなどには、本人が自力で意思疎通をすることができない一方で、対応を誤れば、生命の危険があります。そんな時にヘルプマークを目立つところにつけておけば、通行人や救急隊員が見つけて対処に役立ててくれるかもしれません。

・災害時

危険の察知が苦手な人、パニックで動けなくなる人、通常の手段では的確な情報を得ることが困難な人にとって、災害時に自力で状況を把握し、安全に避難することは困難です。

そこで、ヘルプマークをつけておくことで、災害時に周囲の人の支援を受けて安全を確保しながら避難することが期待でき、災害時の備えとなります。

発達ナビでは、災害時に避難所などで過ごす、発達が気になるお子さんの保護者さまや周囲の方々へ向け、避難所などでサポートが必要なお子さまの存在を知らせる「ヘルプマーク」を作成し、以下のリンクに設置しました(東京都申請済)。避難所での掲示などにぜひ、プリントしてご活用ください。

このように、ヘルプマークは、分かりやすく目立つデザインであり、裏面には、障害・病気の特性・症状に合わせてその人にとって必要不可欠な内容を厳選して書き込むことができるため、保護者にとっては「何か起きたときに必要な対処をしてもらえるはずだ」という安心にもつながります。

ヘルプマークは、電車で席を譲ってもらうためだけのマークではなく、さまざまな場面で役に立つのです。

ヘルプマークは、電車で席を譲ってもらうためだけのマークではなく、さまざまな場面で役に立つのです。

ヘルプマーク利用中は約36%!発達ナビユーザーのヘルプマークの利用状況は?

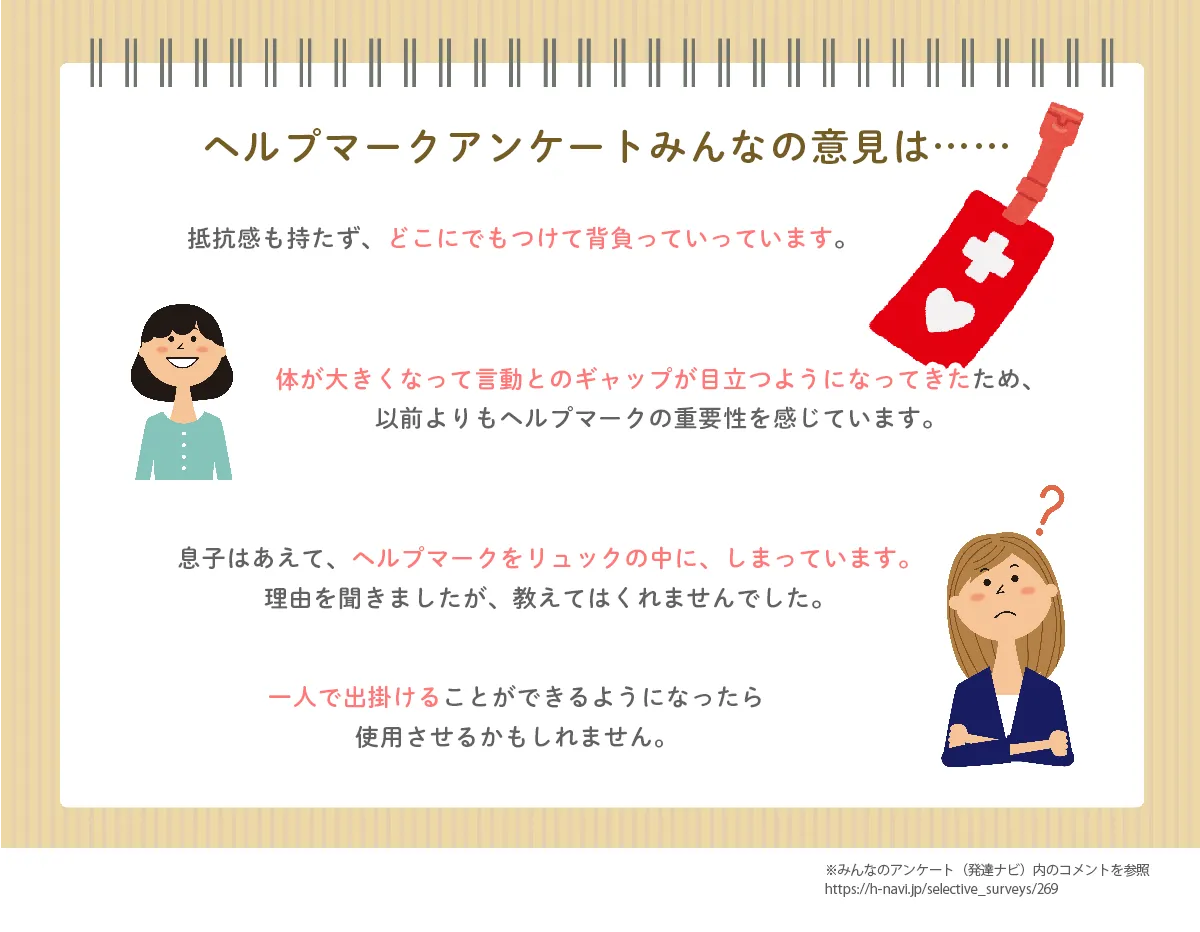

発達ナビでは、2024年12月会員の皆さまに、ヘルプマークの利用状況についてアンケートを行いました。

【ヘルプマーク】使っている、迷っている、実際に使った感想や必要性、もっとこうだったら…など、お子さまのヘルプマークについての経験、お考えをお聞かせください!

Upload By 医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

ヘルプマークを利用している…約36%

ヘルプマークを利用する予定はない…約30%

今後ヘルプマークを利用する予定…約13%

ヘルプマークを利用するか迷っている…約11%

その他…約9%

約35%が「ヘルプマークを利用している」、次いで「利用する予定がない」が約30%、「今後利用する予定」が約13%と続きました。迷っている方も約11%いらっしゃるようです。皆さん悩まれている様子が伺われます。アンケートに寄せられたコメントはこちらです。

「【ヘルプマーク】使っている、迷っている、実際に使った感想や必要性、もっとこうだったら…など、お子さまのヘルプマークについての経験、お考えをお聞かせください!」より

Upload By 医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

ASDの娘、突発事態に対応するのが苦手で静かにパニックを起こしている、音楽用ヘッドホンをイヤーマフかわりに使っている事もありヘルプマークを使っています。小2から外出用のリュックに着けているのですが3年になって周りの目を気にするようになっても抵抗感も持たず、どこにでもつけて背負っていっています。

体が大きくなって言動とのギャップが目立つようになってきたため、以前よりもヘルプマークの重要性というか重みを感じています。

マークがあると多少年齢不相応な言動をとっても、ああこの子はそうなのね、と見てもらえているような気がしてこちらも気が楽です。

もちろんマークは免罪符ではないため周囲に迷惑がかかるようなことはあってはならんと肝に命じています。

高校からは、電車(乗り換えあり)通学となるため、ヘルプマークを通学用のリュックに付けています。

ですが、息子は敢えて、ヘルプマークをリュックの中に、しまっています。理由を聞きましたが、教えてはくれませんでした。

多分、体は丈夫なのに、優先席を譲られるのが嫌なのかなぁと。

私のカバンには常に入っていますが、息子のカバンに付けたりなど使用したことは一度もありません。もう少し大きくなり、一人で出掛けることができるようになったら使用させるかもしれません。

皆さんヘルプマークの利用法はさまざまなようです。その他の回答についてはこちらからご覧いただけます。