読み書きの苦手をサポート!200の教材がDLできる「イラストでわかる LD・学習困難の子の読み書きサポートガイド 22の事例と支援の実際」【著者インタビュー】

ライター:発達ナビBOOKガイド

Sponsored

合同出版

Upload By 発達ナビBOOKガイド

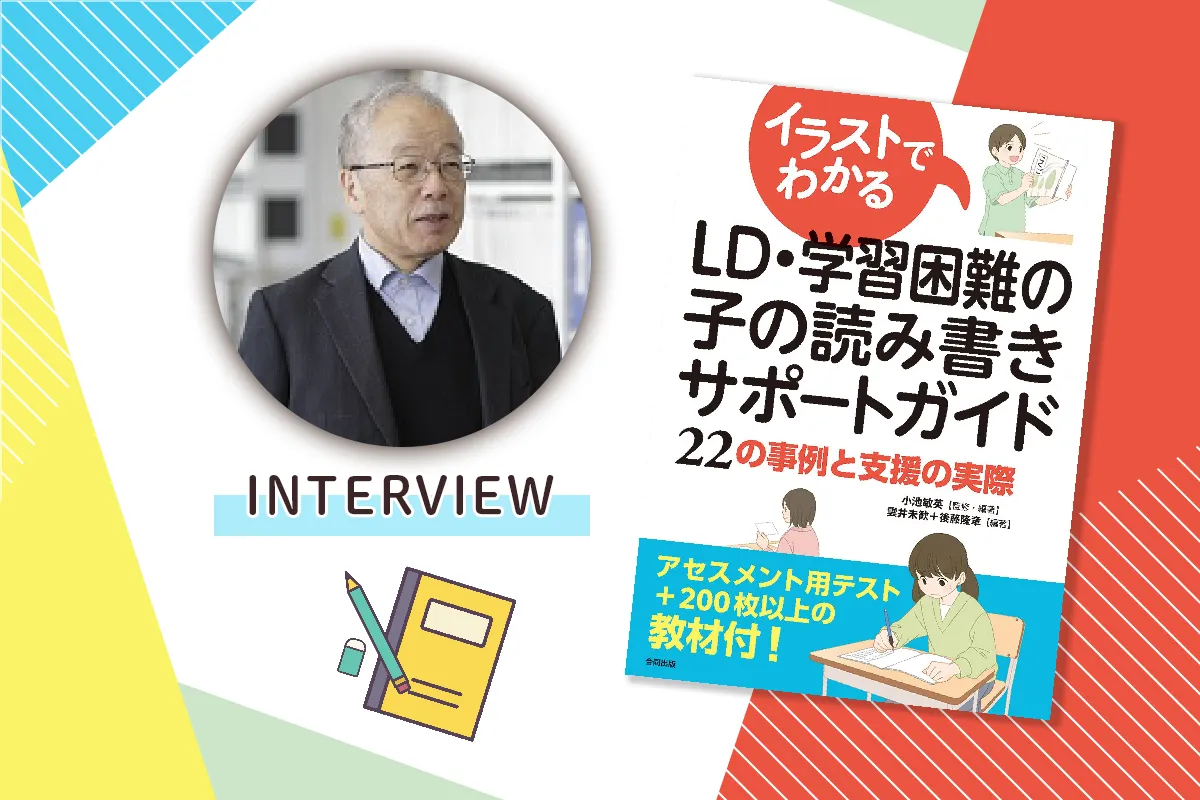

LD(学習障害)に限らず、読み書きが苦手な子どもが、読める・書けるようになるためには、スモールステップでできることを積み重ねていくことが大事。とはいえ、具体的にはどうしたらいいでしょうか。200ものプリント教材が使える『イラストでわかるLD・学習困難の子の読み書きサポートガイド 22の事例と支援の実際』の著者・監修の小池敏英先生にお話を伺いました。

読み書きの困難さについて、分かりやすい実例と背景要因についての解説

考えてみれば私たち大人は、どのようにして読み書きする力を獲得していったのでしょうか。小さい頃から毎日触れていたら自然とできるようになる、というものではありません。読み書きに関する脳の働きの苦手があるLD(学習障害)だけでなく、知的発達に課題がある場合も含めて、普段の会話はできていても読み書きができない、という場合があります。また、学習困難の子どもの場合、読み書きができないために、さまざまな教科で読解力が必要な単元について習熟がむずかしい、という影響もあります。

読み書きが苦手な子どもたちが、どのようにプロセスをふめばできるようになるのか、具体的な指導法と、読み書きが困難になる背景要因について分かりやすくまとめられているのが『イラストでわかるLD・学習困難の子の読み書きサポートガイド 22の事例と支援の実際』(合同出版)です。

「第1部 ひらがな・漢字・アルファベットの読み書き支援」では、「文字になかなか興味が持てないAさん(6歳)」「『ゃゅょ』の読み書きが苦手なG さん(小3)」のように就学直前から小学生を中心に、英語学習に関しては「規則的な単語のつづり困難を示すT さん(中1)」のように中学生まで、9つのテーマ、22の仮想の事例とともに、具体的な支援方法を提示しています。

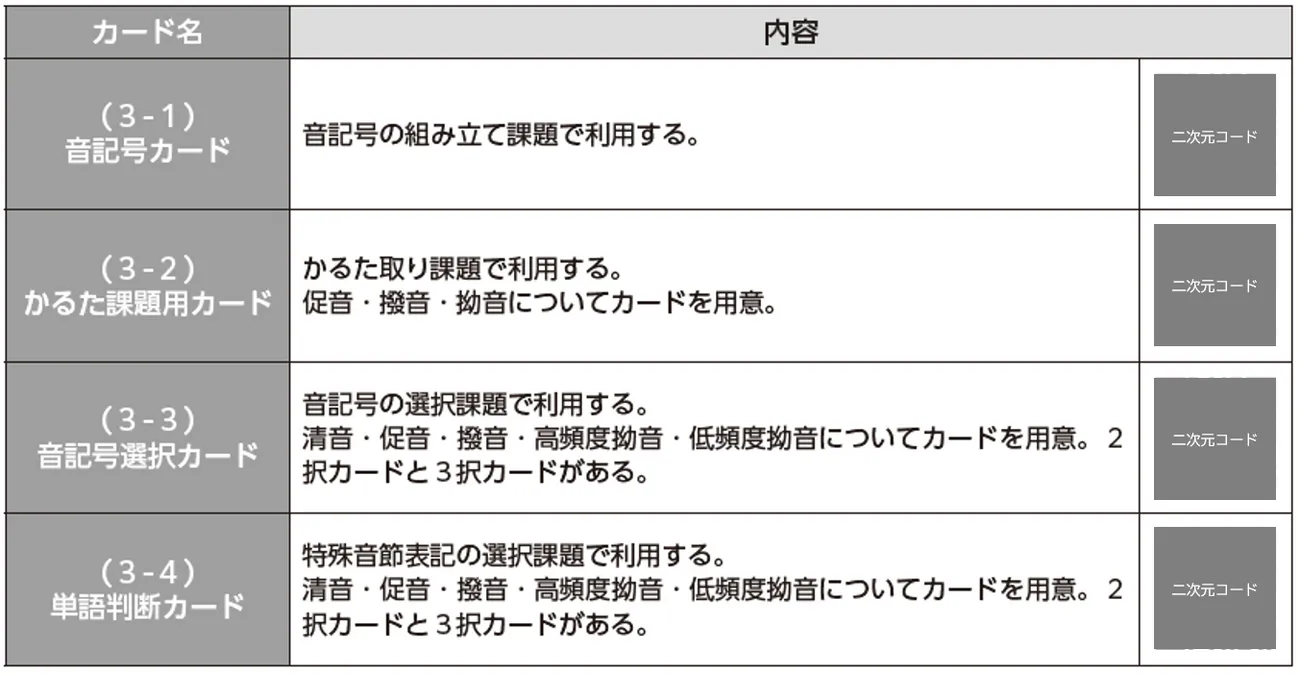

ここで本書の特徴的な点は、支援に実践的に使える教材がついていること。教材はすべてプリントして使用可能で、テーマごとに二次元コードが掲載されていて、ダウンロードできます。

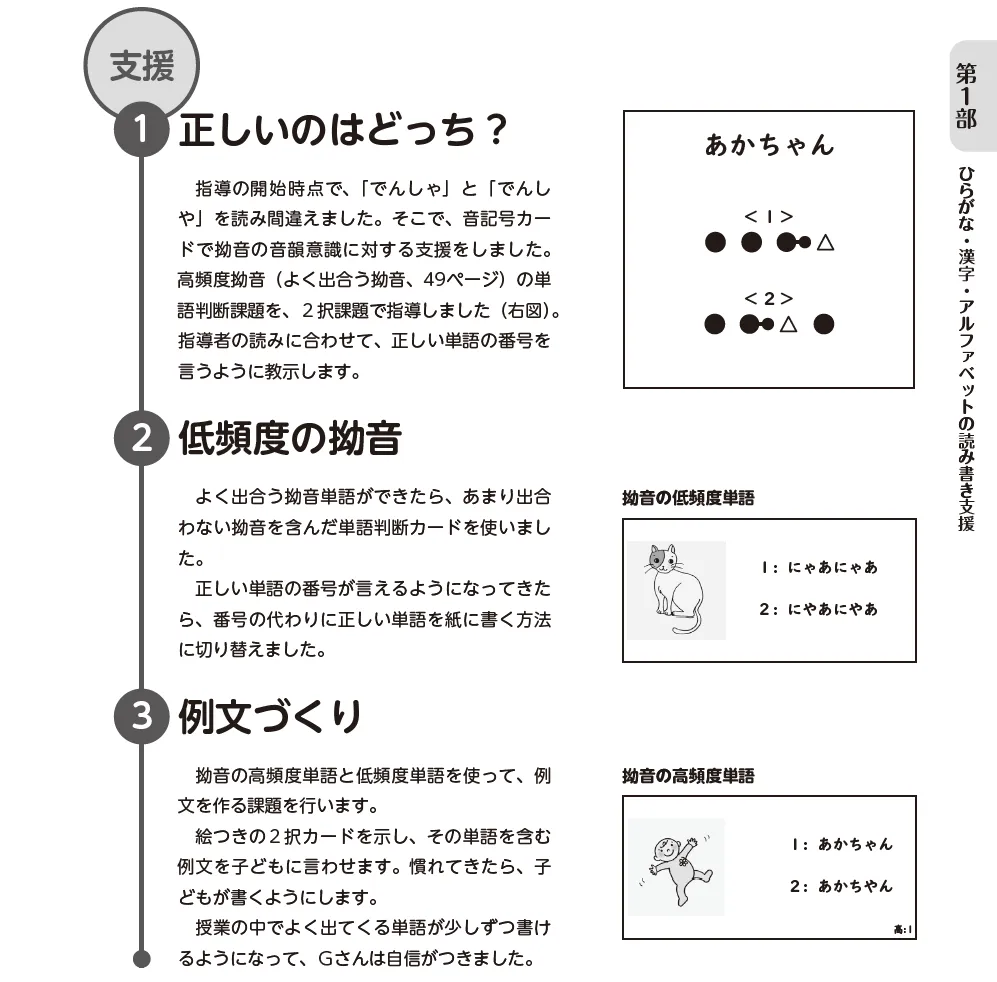

たとえば、事例2 「ゃゅょ」の読み書きが苦手なGさん(小3)では、

読み書きが苦手な子どもたちが、どのようにプロセスをふめばできるようになるのか、具体的な指導法と、読み書きが困難になる背景要因について分かりやすくまとめられているのが『イラストでわかるLD・学習困難の子の読み書きサポートガイド 22の事例と支援の実際』(合同出版)です。

「第1部 ひらがな・漢字・アルファベットの読み書き支援」では、「文字になかなか興味が持てないAさん(6歳)」「『ゃゅょ』の読み書きが苦手なG さん(小3)」のように就学直前から小学生を中心に、英語学習に関しては「規則的な単語のつづり困難を示すT さん(中1)」のように中学生まで、9つのテーマ、22の仮想の事例とともに、具体的な支援方法を提示しています。

ここで本書の特徴的な点は、支援に実践的に使える教材がついていること。教材はすべてプリントして使用可能で、テーマごとに二次元コードが掲載されていて、ダウンロードできます。

たとえば、事例2 「ゃゅょ」の読み書きが苦手なGさん(小3)では、

支援の具体的な方法が示され、使用するカードの例を示しています。テーマごとにまとめて表示されている二次元コードから、カードの画像データをダウンロードして自作しなくても活用できるようになっているのです。

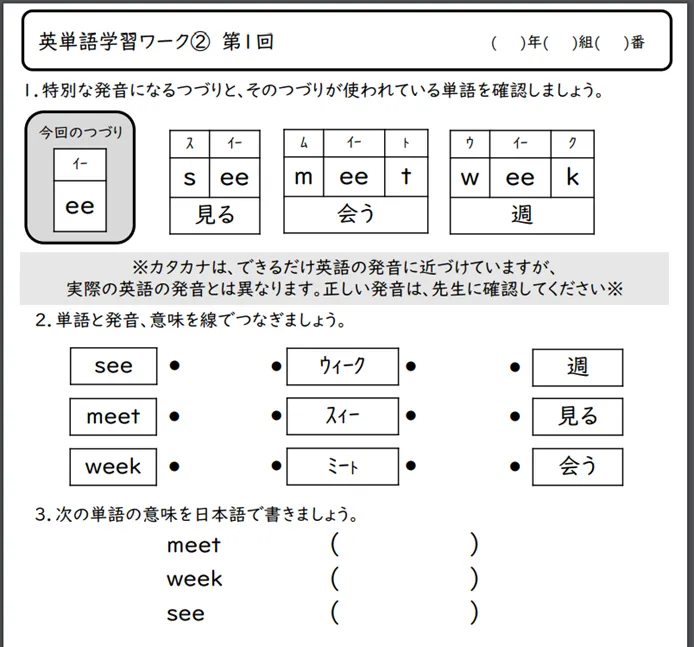

プリンターさえあれば、学校でも支援施設でも家庭でも、どこでも活用することができます。しかも、日本語の読み書きだけでなく、ローマ字から英語の読み書き支援に必要なプリントも収録されています。

次に、「第2部 読み書き困難の背景と支援法の根拠」では、学校の担任や学科の先生、通級指導教室の先生、学習指導員それぞれに向けてのアドバイスや、どのように対象の子どもと向き合ってほしいかといった解説があります。「第3部 読み書き困難のアセスメント」は第1部で紹介した事例が、なぜ子ども達に起こるのかという背景要因を見極めるために、実施しておきたいアセスメントについて解説されています。

第2部の149ページからは、読み書きができるようになっていくプロセスを、細かいステップに分けて解説しています。「ひらがな文字が読めること」と「ひらがな単語の読み書きができるということ」を分けて考えると、1文字ずつ読むこと、2文字以上をまとめて読み、単語のイメージができることのステップの違いがよく分かります。次に特殊音節の解説があります。促音(「っ」)、撥音(「ん」)、拗音(「しゅ」など)、拗長音(「しゅう」など)の表記です。こうしたステップを追って、「流暢に読む」ということにつながります。そして、漢字の読み書き、さらにアルファベットと続いていきます。

読み書きができるようになっていくステップを理解していることが、適切な支援には重要です。読み書きは、やみくもに繰り返せばできるようになる、といったことではないことがよく分かるからです。B5サイズ・224ページという大ボリュームの本書は、さまざまなタイプの読み書きが苦手な子どもを指導するために必要な情報が網羅されています。

第2部の149ページからは、読み書きができるようになっていくプロセスを、細かいステップに分けて解説しています。「ひらがな文字が読めること」と「ひらがな単語の読み書きができるということ」を分けて考えると、1文字ずつ読むこと、2文字以上をまとめて読み、単語のイメージができることのステップの違いがよく分かります。次に特殊音節の解説があります。促音(「っ」)、撥音(「ん」)、拗音(「しゅ」など)、拗長音(「しゅう」など)の表記です。こうしたステップを追って、「流暢に読む」ということにつながります。そして、漢字の読み書き、さらにアルファベットと続いていきます。

読み書きができるようになっていくステップを理解していることが、適切な支援には重要です。読み書きは、やみくもに繰り返せばできるようになる、といったことではないことがよく分かるからです。B5サイズ・224ページという大ボリュームの本書は、さまざまなタイプの読み書きが苦手な子どもを指導するために必要な情報が網羅されています。

イラストでわかるLD・学習困難の子の読み書きサポートガイド: 22の事例と支援の実際

合同出版

Amazonで詳しく見る

LDだけでなく学習困難の子どもも対象にしたのは、もとは小児神経科領域の研究と教育での実践が必要だったから

本書の「はじめに」では、読み書きが困難な子どもを支援するときのポイントについて、

・少ない分量の課題でも、定着が期待できる方法で取り組むこと

・わずかな改善でも、それが本人にも分かる仕方で学習すること

この2つが書かれています。これが具体的にどのようなことなのか、子どもの言語の発達の専門家や、発達心理の専門家、総勢12名による執筆による本書を監修し、ご自身も執筆された小池敏英先生にお話を伺いました。

・少ない分量の課題でも、定着が期待できる方法で取り組むこと

・わずかな改善でも、それが本人にも分かる仕方で学習すること

この2つが書かれています。これが具体的にどのようなことなのか、子どもの言語の発達の専門家や、発達心理の専門家、総勢12名による執筆による本書を監修し、ご自身も執筆された小池敏英先生にお話を伺いました。

小池敏英先生プロフィール

尚絅学院大学総合人間科学系特任教授。1976年東京学芸大学教育学部を卒業。同大学大学院教育学研究科修士課程、1982年東北大学教育学研究科博士課程を単位取得退学。1985年教育学博士。研究テーマはLDの学習支援。

LITALICO発達ナビ編集部(以下――):読み書きの困難というと、真っ先にLDが浮かびますが、本書では「学習困難」の子どもも対象とされています。このことと、先生ご自身のこれまでの研究や活動と合わせて教えてください。

小池敏英先生(以下、小池): LDは、生物学的に脳の働きとして学習の課題をもつこととして、神経科学や小児神経学の分野で議論されてきました。その研究の中で、ひらがなの音読スピードがLD診断の重要な手がかりとして注目されるようになり、早期対応が可能になってきたという経緯があります。

一方、特別支援教育の中では、知能水準などの基準から「知的障害(知的発達症)」と判断されない子どもたちにも、学習困難があることが明らかになっています。特に、いわゆる境界領域(グレーゾーン)の子どもたちの場合、学習困難がある場合もあれば、そうでない場合もあり、まだ研究が不足しているといえます。

LDと診断された子どもたち、通常学級で読み書きに苦手がある子どもたち、それぞれの背景要因を解明する研究が求められており、これが具体的な研究テーマへとつながっています。

LDの子どもたちの認知特性については、すでに小児神経学などのドクターたちによるガイドラインが出ていて、2000年よりも前から研究が進んでいました。しかしながら、教育に関してはドクターたちの領域ではないため、研究が十分ではありませんでした。当時学芸大学にいた私がドクターから特別支援教育が必要な子どもたちを紹介される形で、教育の視点から読み書きが苦手な子どもたちの研究が始まりました。 つまり、LDは医学の領域の中で研究されてきましたが、学習困難については教育の領域でなければ分からないということだったのです。こうした私たちの研究の背景があって、この本ではLDとともに学習困難について両方を網羅しているのです。

小池敏英先生(以下、小池): LDは、生物学的に脳の働きとして学習の課題をもつこととして、神経科学や小児神経学の分野で議論されてきました。その研究の中で、ひらがなの音読スピードがLD診断の重要な手がかりとして注目されるようになり、早期対応が可能になってきたという経緯があります。

一方、特別支援教育の中では、知能水準などの基準から「知的障害(知的発達症)」と判断されない子どもたちにも、学習困難があることが明らかになっています。特に、いわゆる境界領域(グレーゾーン)の子どもたちの場合、学習困難がある場合もあれば、そうでない場合もあり、まだ研究が不足しているといえます。

LDと診断された子どもたち、通常学級で読み書きに苦手がある子どもたち、それぞれの背景要因を解明する研究が求められており、これが具体的な研究テーマへとつながっています。

LDの子どもたちの認知特性については、すでに小児神経学などのドクターたちによるガイドラインが出ていて、2000年よりも前から研究が進んでいました。しかしながら、教育に関してはドクターたちの領域ではないため、研究が十分ではありませんでした。当時学芸大学にいた私がドクターから特別支援教育が必要な子どもたちを紹介される形で、教育の視点から読み書きが苦手な子どもたちの研究が始まりました。 つまり、LDは医学の領域の中で研究されてきましたが、学習困難については教育の領域でなければ分からないということだったのです。こうした私たちの研究の背景があって、この本ではLDとともに学習困難について両方を網羅しているのです。

学校での読み書きの学習を見直す必要性

――普通学校では読み書きが苦手というと「努力が足りない」とされることが、まだ多いようです。

小池: 学校での教科の学習は、先生が教え、子どもたちはそれを学ぶスタイルになっています。しかし、子どもたちがどれだけの苦手を抱えているかについて把握することは、難しい作業です。特に「読み書きの苦手」については、把握が難しくなります。

「苦手なところを克服するのは、個人の努力次第」と、普通、考えられています。しかし、「自分の努力だけで困難を乗り越えられる力を、全ての子どもが同じように持っているか」は証明されていません。「読み書き」については、文字をまとまりとして読むスキルやワーキングメモリなどの基礎スキルの弱さが重複すると、困難が強くなります。

文字パターンや単語に注意を向け、うまく取り組める課題を経験する中で、基礎スキルの弱さを軽くし、重複を少なくすることができます。そのためには、子どもの認知特性に配慮した支援課題が効果的です。今まで重度の知的障害について考えられてきた特別支援教育ですが、「読み書き」について支援の対象を広げることが必要と考えています。

小池: 学校での教科の学習は、先生が教え、子どもたちはそれを学ぶスタイルになっています。しかし、子どもたちがどれだけの苦手を抱えているかについて把握することは、難しい作業です。特に「読み書きの苦手」については、把握が難しくなります。

「苦手なところを克服するのは、個人の努力次第」と、普通、考えられています。しかし、「自分の努力だけで困難を乗り越えられる力を、全ての子どもが同じように持っているか」は証明されていません。「読み書き」については、文字をまとまりとして読むスキルやワーキングメモリなどの基礎スキルの弱さが重複すると、困難が強くなります。

文字パターンや単語に注意を向け、うまく取り組める課題を経験する中で、基礎スキルの弱さを軽くし、重複を少なくすることができます。そのためには、子どもの認知特性に配慮した支援課題が効果的です。今まで重度の知的障害について考えられてきた特別支援教育ですが、「読み書き」について支援の対象を広げることが必要と考えています。

2文字の単語を理解して読めるようになることから始まる

――実際にはどのようにして、読めるようになる学習を積んでいけばよいのでしょうか。

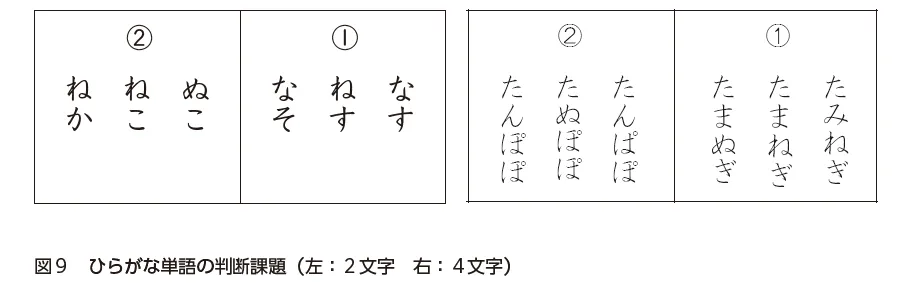

小池: たとえば、2文字と4文字のひらがな単語判断課題では、正しい単語を30秒以内に選ぶテストが行われます。159ページの「11 流暢に読む力を評価するには、どのような方法がありますか?」に登場する方法です。

小池: たとえば、2文字と4文字のひらがな単語判断課題では、正しい単語を30秒以内に選ぶテストが行われます。159ページの「11 流暢に読む力を評価するには、どのような方法がありますか?」に登場する方法です。

2文字の単語判断課題というのがあって、ぬこ、ねこ、ねか/なす、ねす、なそ と書かれた3種類の単語から正しい単語を選ぶというものです。

この課題では以下の3つのパターンが見られます。

・2文字と4文字の両方が良好

・2文字は良好だが4文字が苦手

・2文字と4文字の両方が苦手

この課題では以下の3つのパターンが見られます。

・2文字と4文字の両方が良好

・2文字は良好だが4文字が苦手

・2文字と4文字の両方が苦手

ただし、2文字が苦手で4文字が良好というパターンはほとんど見られません。これは、2文字単語のほうが習得しやすいことを示しています。また、音読スピードを調べると、2文字が得意で4文字が苦手な子どもと、両方が苦手な子どもでは大きな差があります。前者は比較的軽度の苦手、後者は重度の苦手と判定されます。

このような結果から、短い単語を中心とした課題を用いることで、読むことが苦手な子どもたちにも負担が少ない学習方法を考えることができます。

このような結果から、短い単語を中心とした課題を用いることで、読むことが苦手な子どもたちにも負担が少ない学習方法を考えることができます。

――こうして読み書きの中でも、ひらがなの読み書き、漢字の読み書き、さらにはアルファベット・英語の読み書きまで、どの段階に苦手があるのかが分かることが大切なのですね。

家庭では、できるところまで戻って、できることを積み上げる支援をしてほしい

――では、読み書きが苦手な子どものために、家庭で保護者ができることはどんなことでしょうか。

小池: 学校の先生が行う支援とは違い、やはり家庭ならではの支援があります。学校では、少しできかかっているところから次のステップへとチャレンジしていくことを重要視します。一方で、家庭では、その子が今できることを積み上げる学習を重視してほしいです。

たとえば、ひらがなの音読をトレーニングするときに文字数を考慮してみましょう。読むことに苦手が強く、3文字4文字だと読みづらいのであれば、2文字の課題からやってみてください。できるところを繰り返しやって完全に習得し自信を持てるようにしましょう。そのために、本書でもひらがな読みの習得については2文字、3文字、4文字それぞれの課題で十分使えるように教材を整理したという背景があります。また、漢字の読みもこれも研究室で使ってきた1年生から6年生の漢字単語と、一緒に絵もつけたものがありますので、できるところをやってみてほしいです。

子どもたちはできるところを積み上げてあげると、不安定な部分が安定してできるようになり、成長していきます。たとえば、4年生の漢字単語で苦手な様子がみられたら、3年生の課題をやってみる、それも不安定な様子なら2年生から再度積み上げてあげると、そんなに難しくなくできます。できるところまで遡って積み上げ直す支援というのは大事なことです。

小池: 学校の先生が行う支援とは違い、やはり家庭ならではの支援があります。学校では、少しできかかっているところから次のステップへとチャレンジしていくことを重要視します。一方で、家庭では、その子が今できることを積み上げる学習を重視してほしいです。

たとえば、ひらがなの音読をトレーニングするときに文字数を考慮してみましょう。読むことに苦手が強く、3文字4文字だと読みづらいのであれば、2文字の課題からやってみてください。できるところを繰り返しやって完全に習得し自信を持てるようにしましょう。そのために、本書でもひらがな読みの習得については2文字、3文字、4文字それぞれの課題で十分使えるように教材を整理したという背景があります。また、漢字の読みもこれも研究室で使ってきた1年生から6年生の漢字単語と、一緒に絵もつけたものがありますので、できるところをやってみてほしいです。

子どもたちはできるところを積み上げてあげると、不安定な部分が安定してできるようになり、成長していきます。たとえば、4年生の漢字単語で苦手な様子がみられたら、3年生の課題をやってみる、それも不安定な様子なら2年生から再度積み上げてあげると、そんなに難しくなくできます。できるところまで遡って積み上げ直す支援というのは大事なことです。

音節として読むための練習の積み重ねには時間がかかる

――この本を学校での学習に活かしてもらうためにはどうしたらいいでしょうか。読みの練習について、ポイントを教えてください。

小池: 一文字ずつ読む段階では、なかなか単語全体を読む力にはつながりません。しかし、単語をまとまりとして読む感覚が身についてくると、少しずつスムーズに読めるようになります。この積み重ねが重要で、例えば「くり」が読めるようになれば「たまご」、さらに「たまねぎ」といった具合に、より長い単語を読めるようになります。

読みの練習では、簡単な単語や短い語句をつなげて学ぶことが効果的です。一文字ずつ読むよりも、単語のまとまりとして読む感覚を養うことで、次のステップに進みやすくなります。このような段階的な学びを支えるやさしい課題や教材を用意することが、子どもたちの負担を減らし、スムーズな習得を助ける鍵となります。

苦労がなくできることを積み上げて、2年生、3年生の学習と積み上げていき、4年生の漢字単語の読みがほとんどできるようになると、子どもの学習態度も前向きになってくるのです。ただ、そこまで積み上げるのには、1~2年かかることもあり、家庭での継続的な支援も望まれます。積み上げるという点では、飽きずに遊び感覚で取り組めるような工夫が大事です。この本の隠れた大きな特徴として、楽しみながらできる課題が準備されていますので、ぜひ活用してほしいです。

小池: 一文字ずつ読む段階では、なかなか単語全体を読む力にはつながりません。しかし、単語をまとまりとして読む感覚が身についてくると、少しずつスムーズに読めるようになります。この積み重ねが重要で、例えば「くり」が読めるようになれば「たまご」、さらに「たまねぎ」といった具合に、より長い単語を読めるようになります。

読みの練習では、簡単な単語や短い語句をつなげて学ぶことが効果的です。一文字ずつ読むよりも、単語のまとまりとして読む感覚を養うことで、次のステップに進みやすくなります。このような段階的な学びを支えるやさしい課題や教材を用意することが、子どもたちの負担を減らし、スムーズな習得を助ける鍵となります。

苦労がなくできることを積み上げて、2年生、3年生の学習と積み上げていき、4年生の漢字単語の読みがほとんどできるようになると、子どもの学習態度も前向きになってくるのです。ただ、そこまで積み上げるのには、1~2年かかることもあり、家庭での継続的な支援も望まれます。積み上げるという点では、飽きずに遊び感覚で取り組めるような工夫が大事です。この本の隠れた大きな特徴として、楽しみながらできる課題が準備されていますので、ぜひ活用してほしいです。

学校での学習のしかたについて

――この本を学校での学習に活かしてもらうためにはどうしたらいいでしょうか。

小池: 通級指導教室の先生が、担当する子どもの能力の中でどこが弱いのかを把握し、取り組むことのできる指導課題を設定して、支援につなげていくことは大事です。

特に、コミュニケーションをとることが苦手な子どもの場合、読み書きの苦手を把握することが難しくなります。通級指導教室の先生や、通常学級の中で支援をする先生が、苦手を把握できれば、「今、うまく取り組めるこのトレーニングを何回しよう」というように、具体的な支援につなげることができます。そのためにこの本を活用してほしいです。

勉強が嫌にならないように支援をしていくためには、できるようになる課題に取り組むことが大事だということを、忘れずにいてほしいです。「できることを積み上げていく」「失敗体験ではなく成功体験を積ませる」ということを実現させるための「効果的な支援のためのサポートガイド」として、活用していただけたらと思っています。

――ありがとうございました。

小池: 通級指導教室の先生が、担当する子どもの能力の中でどこが弱いのかを把握し、取り組むことのできる指導課題を設定して、支援につなげていくことは大事です。

特に、コミュニケーションをとることが苦手な子どもの場合、読み書きの苦手を把握することが難しくなります。通級指導教室の先生や、通常学級の中で支援をする先生が、苦手を把握できれば、「今、うまく取り組めるこのトレーニングを何回しよう」というように、具体的な支援につなげることができます。そのためにこの本を活用してほしいです。

勉強が嫌にならないように支援をしていくためには、できるようになる課題に取り組むことが大事だということを、忘れずにいてほしいです。「できることを積み上げていく」「失敗体験ではなく成功体験を積ませる」ということを実現させるための「効果的な支援のためのサポートガイド」として、活用していただけたらと思っています。

――ありがとうございました。

まとめ

子どもの読み書きする力の成長には、やみくもな反復練習ではなく、「できるところ」まで立ち戻って、「できること」を積み上げていくことが必要です。学校では、みんなでできないことにチャレンジすることが重視されますが、家庭では、できることを積み上げて、読み書きする基礎力をかためていくことが大事です。

そのための支援教材をうまく活用できるように、『イラストでわかるLD・学習困難の子の読み書きサポートガイド 22の事例と支援の実際』では、種々工夫がされています。ひらがな2文字読み、特殊音節、漢字、アルファベットと多様なテーマで200枚以上のプリントがあるので、必要に応じてダウンロードしてご活用ください。

そのための支援教材をうまく活用できるように、『イラストでわかるLD・学習困難の子の読み書きサポートガイド 22の事例と支援の実際』では、種々工夫がされています。ひらがな2文字読み、特殊音節、漢字、アルファベットと多様なテーマで200枚以上のプリントがあるので、必要に応じてダウンロードしてご活用ください。

取材・文/関川香織

セミナーのご案内

「LD・学習困難の子の読み書きサポート サポートガイド教材を活用した支援の実際」合同出版 子どものこころやからだの発達を支援する 連続セミナー2025春

開催日時:2025年3月27日(木)13:30~15:30(見逃し配信付き)

主催:合同出版株式会社

開催日時:2025年3月27日(木)13:30~15:30(見逃し配信付き)

主催:合同出版株式会社

※ボタンをクリックすると発達ナビのWebサイトからPeatixのWebサイトに遷移します

イラストでわかるLD・学習困難の子の読み書きサポートガイド: 22の事例と支援の実際

合同出版

Amazonで詳しく見る

イラストでわかるLD・学習困難の子の読み書きサポートガイド 22の事例と支援の実際

合同出版

楽天で詳しく見る

(コラム内の障害名表記について)

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

SLD(限局性学習症)

LD、学習障害、などの名称で呼ばれていましたが、現在はSLD、限局性学習症と呼ばれるようになりました。SLDはSpecific Learning Disorderの略。

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

SLD(限局性学習症)

LD、学習障害、などの名称で呼ばれていましたが、現在はSLD、限局性学習症と呼ばれるようになりました。SLDはSpecific Learning Disorderの略。

Sponsored

「知能検査を受けましょう」に不安を抱く前に読んでほしい。結果を支援につなげる『子どもの心理検査・知能検査 保護者と先生のための100%活用ブック』【著者インタビュー】

Sponsored

3歳から大人まで!気持ちを落ち着ける方法が身に付く、専門家考案『子どもとマスター!心を整えるマインドフルネスカード』

Sponsored

父親が子育ての戦力になるには?「子どもが発達障がいだとわかったとき パパがやること全部」【著者インタビュー】

Sponsored

発音、発語に不安のあるお子さんに!言語聴覚士考案の『絵をみてまねっこ!いっしょにできたね おしゃべりカード』

Sponsored

会話のコツが目で見て分かる『会話力がおどろくほど育つ だれ?どこ?なに?カード』【著者・八坂美穂さんインタビュー】