バイバイしない、クレーン現象、意味のある単語が出ない……。わが子がASD(自閉スペクトラム症)かもしれない。でも、受容できない。

発達を気にしながらも日々を過ごしていた1歳頃のある日。ショックなことが起こります。

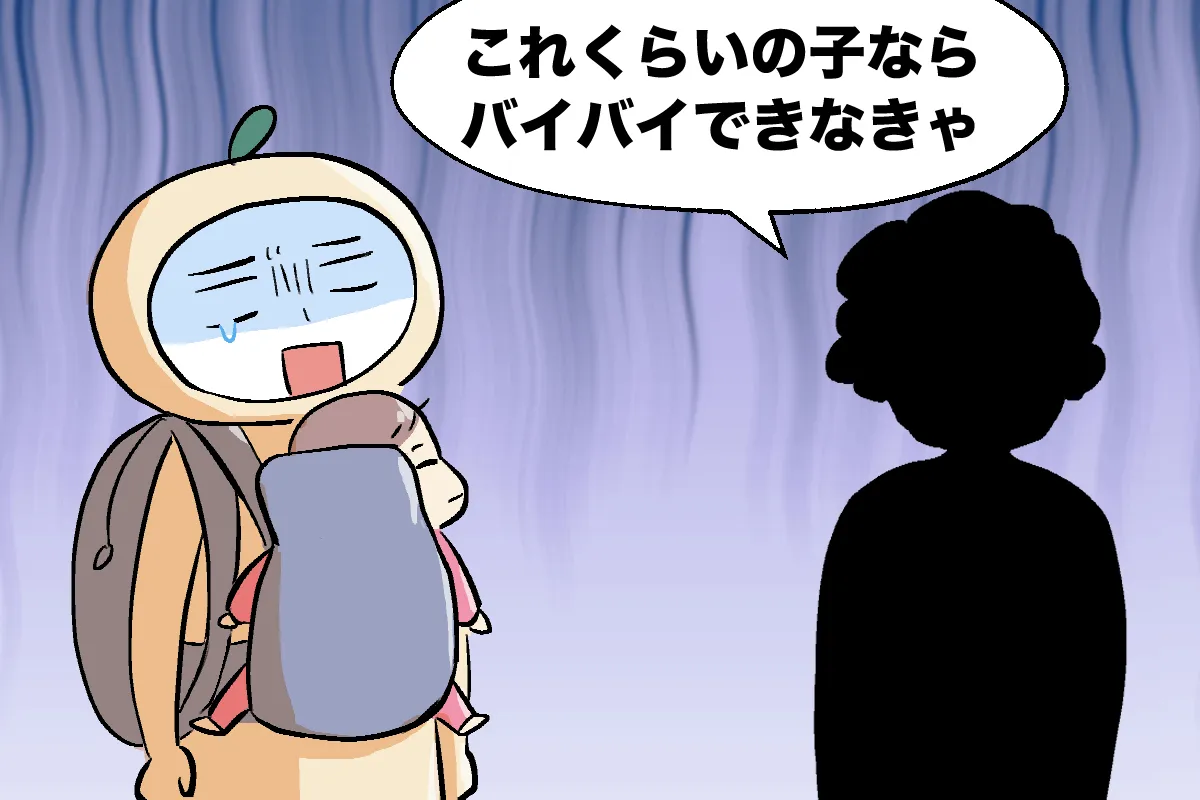

エレベーターでたまたま乗り合わせたご年配の方が、抱っこ紐の中の息子に笑いかけ、手を振っていました。しかし、その頃の息子はまだバイバイができませんでした。すると……「これくらいの子なら、バイバイくらいできなきゃ」と会って1分もしないその方から言われてしまったのです。

うすうす勘づいていた、「発達障害かもしれない」という事実をドンと突きつけられた気持ちでした。失礼な人だとも思いましたが、怒るよりまずショックが勝ってしまいました。

エレベーターでたまたま乗り合わせたご年配の方が、抱っこ紐の中の息子に笑いかけ、手を振っていました。しかし、その頃の息子はまだバイバイができませんでした。すると……「これくらいの子なら、バイバイくらいできなきゃ」と会って1分もしないその方から言われてしまったのです。

うすうす勘づいていた、「発達障害かもしれない」という事実をドンと突きつけられた気持ちでした。失礼な人だとも思いましたが、怒るよりまずショックが勝ってしまいました。

さらに、たーちゃんは意味のある単語がなかなか出てきませんでした。1歳半で発語はワンワンのみ。

いよいよ焦ってきた私は、たくさん本を読んだり、二人きりでもなるべく話しかけたり、たーちゃんの言葉を引き出そうとしていました。

例えば、お菓子がほしいのだろうな、ということは表情や身振りで分かっていても、「何がほしいの?」と聞いてみたりもして。何も答えられないたーちゃんに、「お菓子ちょうだい、だね」などと根気強く教えていました。

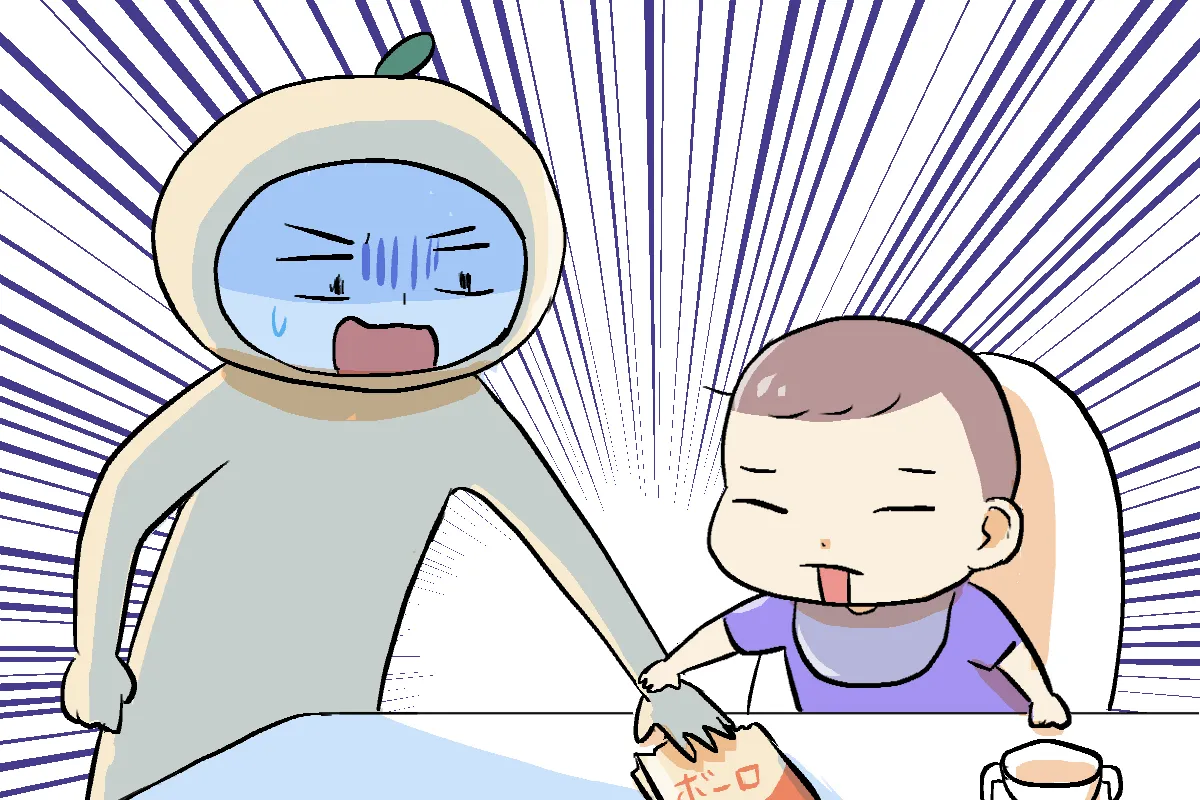

しかし、ある日。同じような状況で初めて、たーちゃんが私の手を取ってお菓子のほうへ持っていったのです。クレーン現象。発達関係の記事で何度も見かけていた言葉が、すぐ私の頭をよぎりました。それが発達障害に関係なく幼児にはよくある行動だと分かっていても、「あぁ、やっぱり発達障害なんだ」とまたもやショックを受けてしまいました。

いよいよ焦ってきた私は、たくさん本を読んだり、二人きりでもなるべく話しかけたり、たーちゃんの言葉を引き出そうとしていました。

例えば、お菓子がほしいのだろうな、ということは表情や身振りで分かっていても、「何がほしいの?」と聞いてみたりもして。何も答えられないたーちゃんに、「お菓子ちょうだい、だね」などと根気強く教えていました。

しかし、ある日。同じような状況で初めて、たーちゃんが私の手を取ってお菓子のほうへ持っていったのです。クレーン現象。発達関係の記事で何度も見かけていた言葉が、すぐ私の頭をよぎりました。それが発達障害に関係なく幼児にはよくある行動だと分かっていても、「あぁ、やっぱり発達障害なんだ」とまたもやショックを受けてしまいました。

その後、2歳半で診断を受けて……。インターネットの記事を鵜呑みにするのではなく、保護者目線で気になるところを大事にしてほしい。

結局、たーちゃんは2歳半で発達外来を受診し、知的障害(知的発達症)のないASD(自閉スペクトラム症)と診断されました。

その頃はすでに私の心構えができていたので、「やっぱり発達障害だったんだ。間違ってなかった」と安堵に近い気持ちでした。

赤ちゃんの頃はまだ私の心の準備ができていなくて、「目が合うし、よく笑うからASD(自閉スペクトラム症)じゃない」と自分に言い聞かせていたのかもしれません。

1年かけて、ゆっくりとたーちゃんの特性を受容していったのだと思います。

「発達障害の赤ちゃんによく見られる特徴」などが、よくインターネットの記事にあります。しかし、全てはあてはまらない=発達障害ではないと決められるものではなく、逆に、全てあてはまっても発達障害ではないお子さんもいらっしゃるかと思います。

また、保護者目線で気になるなと思ったところは大事にしてほしいなと思います。一番近くでお子さんを見ているからこそ気がつく、些細なことが大切だったりするかもしれません。

そして、やはり心配なところがあるならば専門の方に診てもらうのがよいとは思いますが、保護者の方の心の準備が整ってからでもいいと、私は思います。

その頃はすでに私の心構えができていたので、「やっぱり発達障害だったんだ。間違ってなかった」と安堵に近い気持ちでした。

赤ちゃんの頃はまだ私の心の準備ができていなくて、「目が合うし、よく笑うからASD(自閉スペクトラム症)じゃない」と自分に言い聞かせていたのかもしれません。

1年かけて、ゆっくりとたーちゃんの特性を受容していったのだと思います。

「発達障害の赤ちゃんによく見られる特徴」などが、よくインターネットの記事にあります。しかし、全てはあてはまらない=発達障害ではないと決められるものではなく、逆に、全てあてはまっても発達障害ではないお子さんもいらっしゃるかと思います。

また、保護者目線で気になるなと思ったところは大事にしてほしいなと思います。一番近くでお子さんを見ているからこそ気がつく、些細なことが大切だったりするかもしれません。

そして、やはり心配なところがあるならば専門の方に診てもらうのがよいとは思いますが、保護者の方の心の準備が整ってからでもいいと、私は思います。

執筆/みかみかん

(監修:初川先生より)

たーちゃん乳幼児期における発達障害かどうかで揺れ動く思い、そして診断を受けての思いのシェアをありがとうございます。今はさまざまな情報がネットで目に入りやすい時代なので、項目を見てあてはまる・あてはまらないと一喜一憂する方もいらっしゃることと思います。

最後にみかみかんさんが書かれていたように、保護者目線で(つまり日々お子さんと接している保護者としての勘どころとして)ちょっとした違和感がある場合、それを大事にしていただきたいなと感じます。発達障害かどうかそのものが大事というよりも、お子さんの育ちはそれぞれ個人差がありますが、それにしても何かがゆっくりであったり、できないことがある場合、感覚的な過敏や鈍麻がある場合、子育てにおいて保護者が悩んだり、お子さんが集団生活に入るにあたってつらさを感じたりするかもしれません。発達障害という診断が出たり、あるいはそうかもしれないと感じて支援機関につながったりする中で、そうした特性を持つお子さんにとって、成長促進的な関わりや環境調整を知ることができたり、そうしたお子さんとコミュニケーションを取るコツを体得しやすくなったりすることと思います。受診や診断に至ることには心のハードルを感じる場合も多いと思います。違和感を持ちながら、あるいは不安を感じながらも、日々の子育ては続いていくもの。子育てにおいて、そうした保護者の方の違和感や不安をきっかけに、そうしたものを一緒に抱えてくださる機関や支援者とつながれる機会になるといいなと思います。

(監修:初川先生より)

たーちゃん乳幼児期における発達障害かどうかで揺れ動く思い、そして診断を受けての思いのシェアをありがとうございます。今はさまざまな情報がネットで目に入りやすい時代なので、項目を見てあてはまる・あてはまらないと一喜一憂する方もいらっしゃることと思います。

最後にみかみかんさんが書かれていたように、保護者目線で(つまり日々お子さんと接している保護者としての勘どころとして)ちょっとした違和感がある場合、それを大事にしていただきたいなと感じます。発達障害かどうかそのものが大事というよりも、お子さんの育ちはそれぞれ個人差がありますが、それにしても何かがゆっくりであったり、できないことがある場合、感覚的な過敏や鈍麻がある場合、子育てにおいて保護者が悩んだり、お子さんが集団生活に入るにあたってつらさを感じたりするかもしれません。発達障害という診断が出たり、あるいはそうかもしれないと感じて支援機関につながったりする中で、そうした特性を持つお子さんにとって、成長促進的な関わりや環境調整を知ることができたり、そうしたお子さんとコミュニケーションを取るコツを体得しやすくなったりすることと思います。受診や診断に至ることには心のハードルを感じる場合も多いと思います。違和感を持ちながら、あるいは不安を感じながらも、日々の子育ては続いていくもの。子育てにおいて、そうした保護者の方の違和感や不安をきっかけに、そうしたものを一緒に抱えてくださる機関や支援者とつながれる機会になるといいなと思います。

1歳半健診で脱走、号泣…検査不能でも「要観察」。「発達障害かも」と言い出せなかったあの日

目線に注目することが少ないと感じるときに、やってみたい遊びは?

「孫に発達障害があるかも」祖父母に伝えたら否定される?不安なカミングアウトの結果は

多動・癇癪…「発達障害かも」周りの子との違いを感じた、保育園の運動会での出来事。母の直感は…

みんなが無視する!?友達付き合いが苦手なADHD息子。小1で「発達障害かも?」と感じ、小4でADHDの診断を受けるまで

(コラム内の障害名表記について)

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

-

1

1

- 2