眠るのが怖い息子を襲った突然の「けいれん」

中学3年生になった頃、息子から「昼夜逆転をなおしたい」という申し出がありました。児童精神科の先生に「睡眠薬を処方してもらうことはできないか」と相談したのですが、見送るという判断がされました。担当医が代わったことと、当時の治療方針が「減薬」の方向で進んでいたためです。息子なりになんとか改善しようと努力しようとしましたが、中学3年生になっても小学校の頃のつらい記憶が蘇り「眠るのが怖い」とパニックになるのです。そんな息子の生活を一変させる出来事が起きました。それは「けいれん」でした。ある日突然けいれんが起きるようになってしまったのです。

すぐに脳外科にかかり投薬治療を始めましたが、治療はうまくいきませんでした。あちこちの病院を回って出た結論は「てんかんの可能性」というのと、「けいれんは眠気が強い時に起きる」ということでした。眠くなるとけいれんが起こる→けいれんはしんどいのでなるべく起こしたくない→じゃあずっと起きていよう!→けいれんが起こるという悪循環が続き、その原因を本格的に探るため、入院することになりました。そこで初めて睡眠薬が処方され、息子は安心して眠りにつけるようになりました。

現在もけいれんの治療は続いており、おそらく一生の付き合いになると思います。でも、睡眠薬の服用を始めて昼夜逆転がなおった息子は、以前よりもとても元気になり、外に出る回数も増えました。投薬調整は行っていますが、以前のように「学校が怖い」と言って、泣くようなことはほぼなくなりました。今思えば、無理に寝かそうとしないあの時間も必要だったのだなと感じます。

すぐに脳外科にかかり投薬治療を始めましたが、治療はうまくいきませんでした。あちこちの病院を回って出た結論は「てんかんの可能性」というのと、「けいれんは眠気が強い時に起きる」ということでした。眠くなるとけいれんが起こる→けいれんはしんどいのでなるべく起こしたくない→じゃあずっと起きていよう!→けいれんが起こるという悪循環が続き、その原因を本格的に探るため、入院することになりました。そこで初めて睡眠薬が処方され、息子は安心して眠りにつけるようになりました。

現在もけいれんの治療は続いており、おそらく一生の付き合いになると思います。でも、睡眠薬の服用を始めて昼夜逆転がなおった息子は、以前よりもとても元気になり、外に出る回数も増えました。投薬調整は行っていますが、以前のように「学校が怖い」と言って、泣くようなことはほぼなくなりました。今思えば、無理に寝かそうとしないあの時間も必要だったのだなと感じます。

さよなら昼夜逆転生活!眠るための努力はまだまだ続く…

こうして昼夜逆転生活から脱した息子ですが、それでももちろん眠れない時もあります。訪問看護師さんに「数を100から逆にカウントダウンしていくと50になるまでには眠ることができるよ」とアドバイスしていただいたり、1日の疲れで興奮状態なので保冷剤で首の後ろを冷やしたり、ホットアイマスクで疲れた目を温めたり、好きな動画の音声を流しながら布団に入ったりと眠るための工夫を自らするようになり、朝まで起きているということはなくなりました。

不登校の子どもの保護者の方で、頭を抱えることの一つが「昼夜逆転」問題だと思います。逆転している間は、ほかの家族との生活時間の調整など、私の健康面も本当に大変でした。でも、本人も眠りたいんです。眠りたいのに眠れなくて困っている。それを解決したのがわが家では投薬でしたが、ほかにもさまざまな方法はあると思います。

眠れないというのはつらいことです。「夜更かししたいというワガママ」ではなく、「眠れなくて困っていた」んだなと今改めて思います。私ひとりが「寝かせよう!」と努力していた頃より、息子の「寝よう!僕は寝るんだ!」という意思を今とても感じることで、あの時の全ては無駄じゃなかったと思えるし、何より「お母さんは寝ましょう!」と言ってくださった児童精神科の先生の言葉には今でも感謝しています。

不登校の子どもの保護者の方で、頭を抱えることの一つが「昼夜逆転」問題だと思います。逆転している間は、ほかの家族との生活時間の調整など、私の健康面も本当に大変でした。でも、本人も眠りたいんです。眠りたいのに眠れなくて困っている。それを解決したのがわが家では投薬でしたが、ほかにもさまざまな方法はあると思います。

眠れないというのはつらいことです。「夜更かししたいというワガママ」ではなく、「眠れなくて困っていた」んだなと今改めて思います。私ひとりが「寝かせよう!」と努力していた頃より、息子の「寝よう!僕は寝るんだ!」という意思を今とても感じることで、あの時の全ては無駄じゃなかったと思えるし、何より「お母さんは寝ましょう!」と言ってくださった児童精神科の先生の言葉には今でも感謝しています。

執筆/花森はな

(監修:室伏先生)

お子さんが夜眠れない、昼夜逆転してしまうという状況は、ご家族にとっても本当に大きな心配ごとだと思います。眠ることは心身の成長に欠かせない大切な時間であるだけでなく、家族全体の生活リズムにも直結しますよね。特に、眠ろうとしても眠れないお子さんに寄り添うことは、とても大きなエネルギーを必要とします。その中で試行錯誤して日々頑張ってこられたご家族の努力を心から労いたいです。

ASD(自閉スペクトラム症)などの神経発達症のあるお子さんでは、睡眠障害が高頻度で見られることが知られています。内容も「寝つきが悪い」「夜中に何度も目が覚める」「昼夜逆転してしまう」などさまざまです。これは、脳内のメラトニン分泌が乱れやすいことや、不安や感覚過敏などが睡眠に影響することなどが関係していると考えられています。メラトニンは、脳の松果体という部位から分泌されるホルモンで、体内時計の調整に深く関わっています。通常は夕方から夜にかけて分泌量が増え、自然な眠気を促します。そして朝に光を浴びることで分泌が止まり、体が「起きる時間」を認識します。メラトニン分泌を促すために、眠る1-2時間前から明るい光を避ける、就寝前のルーティンを作る(例:お風呂→ストレッチ→音楽を聴く→消灯)ことで脳が「これから眠る時間だ」と認識しやすくすることなどが大切です。また、朝起きたらすぐに日光を浴びて、メラトニン分泌を止めることも重要です。さまざまな工夫を行ってもスムーズな睡眠が得られない場合には、メラトニン製剤(メラトベル)を処方することもあります。これはメラトニンそのものを補う薬で、自然な眠気を促す作用があります。メラトベルは最も「自然な眠り」に近い形で眠りをサポートできる点が特徴ですが、これ以外にも、複数種類の睡眠に関連するお薬があります。

眠れない時間はご家族にとっても大きな負担ですが、生活習慣の工夫や医療のサポートを組み合わせることで、少しずつ眠りのリズムを取り戻すことが可能です。お子さんが「眠れる」という安心感を取り戻し、ご家族とともに前に進んでいけるよう、心から応援しています。

お子さんが夜眠れない、昼夜逆転してしまうという状況は、ご家族にとっても本当に大きな心配ごとだと思います。眠ることは心身の成長に欠かせない大切な時間であるだけでなく、家族全体の生活リズムにも直結しますよね。特に、眠ろうとしても眠れないお子さんに寄り添うことは、とても大きなエネルギーを必要とします。その中で試行錯誤して日々頑張ってこられたご家族の努力を心から労いたいです。

ASD(自閉スペクトラム症)などの神経発達症のあるお子さんでは、睡眠障害が高頻度で見られることが知られています。内容も「寝つきが悪い」「夜中に何度も目が覚める」「昼夜逆転してしまう」などさまざまです。これは、脳内のメラトニン分泌が乱れやすいことや、不安や感覚過敏などが睡眠に影響することなどが関係していると考えられています。メラトニンは、脳の松果体という部位から分泌されるホルモンで、体内時計の調整に深く関わっています。通常は夕方から夜にかけて分泌量が増え、自然な眠気を促します。そして朝に光を浴びることで分泌が止まり、体が「起きる時間」を認識します。メラトニン分泌を促すために、眠る1-2時間前から明るい光を避ける、就寝前のルーティンを作る(例:お風呂→ストレッチ→音楽を聴く→消灯)ことで脳が「これから眠る時間だ」と認識しやすくすることなどが大切です。また、朝起きたらすぐに日光を浴びて、メラトニン分泌を止めることも重要です。さまざまな工夫を行ってもスムーズな睡眠が得られない場合には、メラトニン製剤(メラトベル)を処方することもあります。これはメラトニンそのものを補う薬で、自然な眠気を促す作用があります。メラトベルは最も「自然な眠り」に近い形で眠りをサポートできる点が特徴ですが、これ以外にも、複数種類の睡眠に関連するお薬があります。

眠れない時間はご家族にとっても大きな負担ですが、生活習慣の工夫や医療のサポートを組み合わせることで、少しずつ眠りのリズムを取り戻すことが可能です。お子さんが「眠れる」という安心感を取り戻し、ご家族とともに前に進んでいけるよう、心から応援しています。

中1で児童養護施設に入所。不登校、ゲーム漬けで昼夜逆転、家庭内暴力もあった発達障害息子は今【読者体験談】

Sponsored

【発達障害・思春期】こだわり、ゲーム依存、学校の提出物…「あるあるお悩み」を専門家と考える。気になるAI利用も

発達障害がある子の不登校「ゲーム依存にならない?」「勉強はさせていい?」「反抗期の関わり方」保護者の質問へのアドバイス【臨床心理士が回答】

起立性調節障害の処方薬は?漢方は効果がある?副作用なども/医師監修

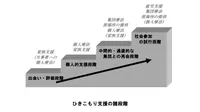

ひきこもりの原因とは?精神疾患や発達障害との関わり、相談先や支援について【専門家監修】

(コラム内の障害名表記について)

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

-

1

1

- 2