障害のある人の自傷行動の原因、対処法、自傷行動がみられたときの相談先まとめ【専門家監修】

ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

Upload By 医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

「頭を床や壁にぶつける」「自分で自分をたたく」「自分の腕を噛む」などの自傷行動が、知的障害(知的発達症)や知的障害(知的発達症)のあるASD(自閉スペクトラム症)の人にみられることがあります。その原因は何なのでしょうか?またどう対応すればよいのでしょうか?この記事では自傷行動の背景や、自傷行動が起きた場での対応方法、予防法、そして困った時の相談先を紹介します。

監修: 井上雅彦

鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

知的障害(知的発達症)・ASD(自閉スペクトラム症)のある人の自傷行動とは

「自傷行動(自傷行為)」とは、自分で自分を傷つける行動のことです。自分を傷つける行動にはさまざまなケースや要因がありますが、知的障害(知的発達症)のある人や、ASD(自閉スペクトラム症)で知的障害(知的発達症)のある人に見られることもあります。この記事では、知的障害(知的発達症)やASD(自閉スペクトラム症)に関連して起きる自傷行動(以下自傷行動とする)について解説します。

知的障害(知的発達症)やASD(自閉スペクトラム症)に関連して起きる自傷行動は、年齢や特性によってさまざまな行動がみられ、それぞれの場合で原因や対処法が異なります。特によく見られるのは、下記のような行動です。

・頭を床や壁にぶつける

・頭や顔を手でたたく、ひっかく

・自分の手をかむ

・髪の毛やまゆ毛を抜く

・体をかきむしる など

また自傷行動とまでは言わないまでも「自分の爪を噛んで食べてしまう」こともあります。

これらは、思春期以降にみられることのあるリストカットや根性焼き、自殺企図から自分を傷つける行為などのいわゆる「自傷行為」とは意味合いが異なり、原因や対処法も変わってきます。

知的障害(知的発達症)やASD(自閉スペクトラム症)に関連して起きる自傷行動は、年齢や特性によってさまざまな行動がみられ、それぞれの場合で原因や対処法が異なります。特によく見られるのは、下記のような行動です。

・頭を床や壁にぶつける

・頭や顔を手でたたく、ひっかく

・自分の手をかむ

・髪の毛やまゆ毛を抜く

・体をかきむしる など

また自傷行動とまでは言わないまでも「自分の爪を噛んで食べてしまう」こともあります。

これらは、思春期以降にみられることのあるリストカットや根性焼き、自殺企図から自分を傷つける行為などのいわゆる「自傷行為」とは意味合いが異なり、原因や対処法も変わってきます。

【専門家監修】ASD(自閉スペクトラム症)の子どもの0歳~6歳、小学生、思春期まで年齢別の特徴、診断や治療、支援、接し方など

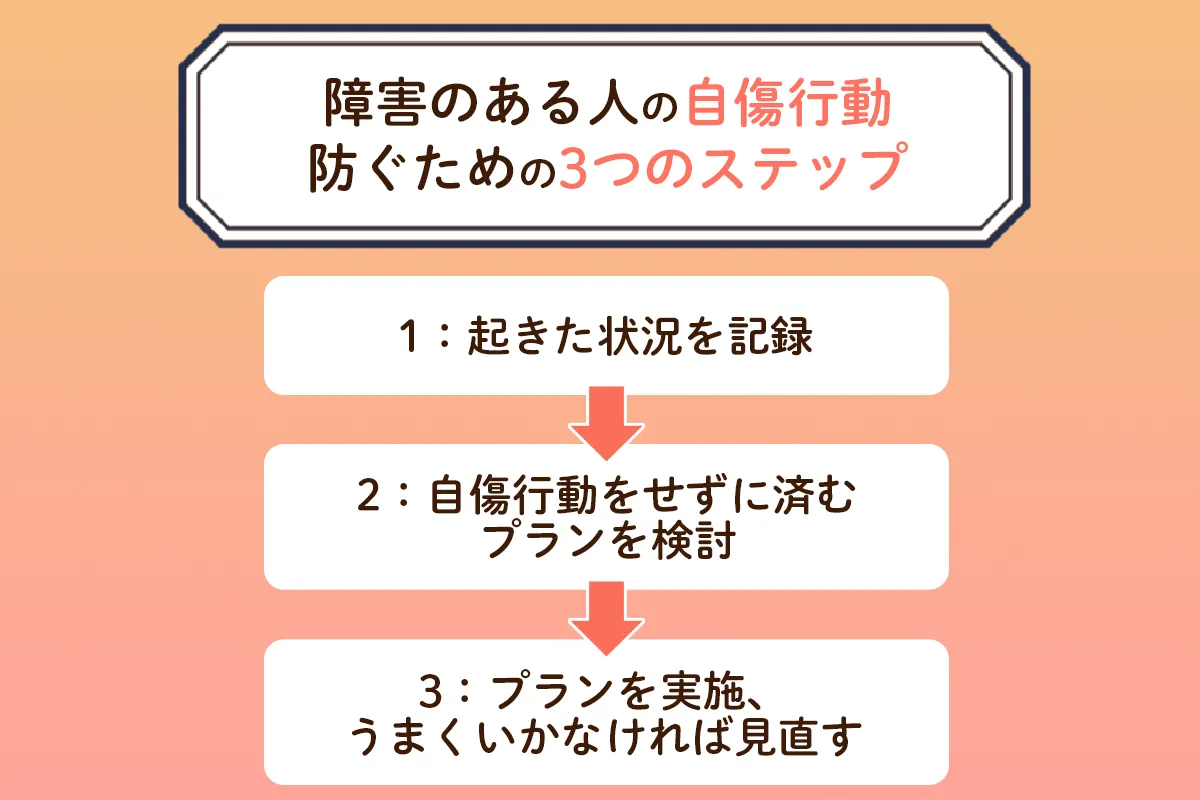

自傷行動の背景にある3つの要因

知的障害(知的発達症)のある人やASD(自閉スペクトラム症)の人が自傷行動を起こしてしまう理由は、一人ひとり違うためそれぞれで観察し、把握する必要がありますが、その子どもの刺激に対する過敏さ/鈍麻さ、コミュニケーションの困難さ、そして余暇の過ごし方が乏しいこと(時間の過ごし方が分からない)などが背景にある場合が多いようです。

なぜ自傷行動につながっていくのか、それぞれ見ていきましょう。

なぜ自傷行動につながっていくのか、それぞれ見ていきましょう。

コミュニケーションの困難

自傷行動を起こす背景の一つに、周囲に気持ちを伝えることが困難ということがあります。

気持ちの伝え方を覚えるスピードは一人ひとりに個人差があります。知的障害(知的発達症)やASD(自閉スペクトラム症)のある人は、言語やコミュニケーションの発達に遅れが認められる場合もあり、発話が困難であったり、身振り手振りでうまく伝えるのが苦手であることで、その伝わらないもどかしさのため、またはその意志や要求を伝えるための手段としてしまうため、自傷行動を含む困った行動を起こしやすくなると言われています。

気持ちの伝え方を覚えるスピードは一人ひとりに個人差があります。知的障害(知的発達症)やASD(自閉スペクトラム症)のある人は、言語やコミュニケーションの発達に遅れが認められる場合もあり、発話が困難であったり、身振り手振りでうまく伝えるのが苦手であることで、その伝わらないもどかしさのため、またはその意志や要求を伝えるための手段としてしまうため、自傷行動を含む困った行動を起こしやすくなると言われています。

言語発達遅滞とは?言葉が出てこない原因など【専門家監修】

刺激への「敏感さ」と「鈍さ」

感覚過敏/感覚鈍麻といわれる刺激を感じる感覚の偏りも、自傷行動が起こりやすくなる要因となります。仮に同じ環境であっても、ある人はそこにいて何も感じなくても、別の人はその環境から受ける刺激に強い不快を感じている、ということがありえます。

例えば感覚が人一倍敏感だと、日常生活を送る上で強い刺激を受けやすくなってしまいます。周りの物音が大きく聞こえたり、光(太陽やテレビ画面など)が眩しく見えたりするなどにより、疲れたり、不快やイライラを感じやすくなります。

逆に感覚が鈍いと、普段の刺激に物足りなさを感じてしまったり、自傷行動の痛みを感じにくくなってしまったりしている可能性があります。

例えば感覚が人一倍敏感だと、日常生活を送る上で強い刺激を受けやすくなってしまいます。周りの物音が大きく聞こえたり、光(太陽やテレビ画面など)が眩しく見えたりするなどにより、疲れたり、不快やイライラを感じやすくなります。

逆に感覚が鈍いと、普段の刺激に物足りなさを感じてしまったり、自傷行動の痛みを感じにくくなってしまったりしている可能性があります。

【専門家監修】感覚過敏・鈍麻への対応ガイド。発達障害の子どもが「嫌がる・気づかない」理由

余暇の過ごし方が乏しい

やることがなくなった時、暇のつぶし方がわからないことで手持ち無沙汰になってしまう場合があります。ASD(自閉スペクトラム症)の場合は興味の範囲が狭かったり限定されていたりして、余った時間をどう過ごすかという手段が乏しいことも自傷行動の要因になりえます。

Sponsored

喧嘩でケガ、不登校で転校…発達障害がある子との毎日を守る意外な方法--月200円で心理士相談までもサポート

なぜ自傷行動をしてしまうの?

この章では知的障害(知的発達症)やASD(自閉スペクトラム症)のある人の自傷行動の主な原因例を示しますが、このほかにもさまざまな原因があり一人ひとり異なります。そのため個別の評価(アセスメント)と対応が重要です。

【専門家解説】ABA(応用行動分析)の基本は?ABC分析、事例を基にした実践例、家庭でできること

周囲の注意をひきたい/ものや活動の要求を叶えたい

周囲の人と支障なくコミュニケーションできる子どもであれば、苦痛や拒否、要求などを適切に表現して伝え、助けを求めることができるでしょう。

しかし、言葉が出にくかったり、対人関係が苦手な子どもの場合は、泣き叫んだり、暴れたり、周囲からすると困った行動を通してしかコミュニケーションする方法がありません。

・注目を引きたい、かまってほしい(注目)

・何か物が欲しい、活動をやりたい(要求)

・活動をやめたい、場所を避けたい等、いやだという気持ちを伝えたい(拒否)

などを伝えたいがために、他の困った行動と同様にコミュニケーションの手段として自傷行動をしている可能性があります。

つまり「自分を傷つける」ことによって結果的に要求を叶えたり、嫌なことしなくてすんだりといった経験によってコミュニケーションの手段として自傷行動が習慣化してしまっていることが考えられます。例えば子どもが手持無沙汰のときに、自傷行動をすると母親が駆けつけて抱きしめてくれた(手持無沙汰な状況が解消してかまってもらえた)など、親にとってはやめさせようとしてしたことが、子どもにとっては「自傷行動のごほうび」になっていることもあるのです。

自傷行動はそれぞれの子どもの状況において別々の原因がありますが、こうした経験が重なることで、その子の場合、自傷行動がかまってほしいときに行うコミュニケーション行動として学習され、定着してしまっている可能性があります。

しかし、言葉が出にくかったり、対人関係が苦手な子どもの場合は、泣き叫んだり、暴れたり、周囲からすると困った行動を通してしかコミュニケーションする方法がありません。

・注目を引きたい、かまってほしい(注目)

・何か物が欲しい、活動をやりたい(要求)

・活動をやめたい、場所を避けたい等、いやだという気持ちを伝えたい(拒否)

などを伝えたいがために、他の困った行動と同様にコミュニケーションの手段として自傷行動をしている可能性があります。

つまり「自分を傷つける」ことによって結果的に要求を叶えたり、嫌なことしなくてすんだりといった経験によってコミュニケーションの手段として自傷行動が習慣化してしまっていることが考えられます。例えば子どもが手持無沙汰のときに、自傷行動をすると母親が駆けつけて抱きしめてくれた(手持無沙汰な状況が解消してかまってもらえた)など、親にとってはやめさせようとしてしたことが、子どもにとっては「自傷行動のごほうび」になっていることもあるのです。

自傷行動はそれぞれの子どもの状況において別々の原因がありますが、こうした経験が重なることで、その子の場合、自傷行動がかまってほしいときに行うコミュニケーション行動として学習され、定着してしまっている可能性があります。

不快な刺激を紛らわせたい

特に感覚過敏/鈍麻の傾向がある人だと、様々な刺激によって不快を感じやすくなると言われています。自傷行動から生まれる痛みによる刺激は、先に感じていた別の不快な刺激を紛らわせる働きがあるのではないかという仮説もあります。

余暇の過ごし方が乏しくて手持無沙汰を解消したい

感覚が鈍い子どもの場合やASD(自閉スペクトラム症)のある人で興味の範囲が狭いひとの場合、余暇が乏しく手持無沙汰になりがちです。例えば感覚あそびとして、なんでも触って回る、コップの水をうつしかえる、絶えず人や洋服を触っているなどの行動が見られることがあります。それがつめをかんだり、髪の毛を引っ張って抜いたり、腕をかんだりといった自傷行動としてあらわれることもあるのです。

刺激を求めて起こす自傷行動は、特に子どもが手持ち無沙汰になっている状況で起こりがちだと言われています。何もすることがない環境、あるいは何をしたらいいのかがわからない環境(余暇の過ごし方が乏しい)で、自傷行動によって引き起こされる強い感覚刺激で暇を潰してしまうということがあると言われています。

刺激を求めて起こす自傷行動は、特に子どもが手持ち無沙汰になっている状況で起こりがちだと言われています。何もすることがない環境、あるいは何をしたらいいのかがわからない環境(余暇の過ごし方が乏しい)で、自傷行動によって引き起こされる強い感覚刺激で暇を潰してしまうということがあると言われています。

その他の原因

自傷行動を引き起こす原因は他にも存在しています。

・楽しくなって過剰に興奮してしまった……自傷行動は遊びが「楽しすぎる」のような、テンションが上がり過ぎたりポジティブな感情の高まったりした場合にそれが引き金になることもあります。

・パニックや発作などの衝動で……パニックや癇癪(かんしゃく)を起しているときに、自制できない衝動的な行為として、自分を傷つけてしまうことがあります。

中には、てんかんに起因しているものもあります。「てんかん」といえば、倒れこんでしまうなどの大発作がイメージされやすいですが、てんかん発作には精神的に影響するものもあります。発作により神経細胞が興奮し、パニックになり自傷行動につながる場合があります。てんかんに起因する自傷行動の場合、「点滅する光」や「騒音」などが引き金となりえます。

・楽しくなって過剰に興奮してしまった……自傷行動は遊びが「楽しすぎる」のような、テンションが上がり過ぎたりポジティブな感情の高まったりした場合にそれが引き金になることもあります。

・パニックや発作などの衝動で……パニックや癇癪(かんしゃく)を起しているときに、自制できない衝動的な行為として、自分を傷つけてしまうことがあります。

中には、てんかんに起因しているものもあります。「てんかん」といえば、倒れこんでしまうなどの大発作がイメージされやすいですが、てんかん発作には精神的に影響するものもあります。発作により神経細胞が興奮し、パニックになり自傷行動につながる場合があります。てんかんに起因する自傷行動の場合、「点滅する光」や「騒音」などが引き金となりえます。

てんかんとは?原因や発作の種類、発達障害との関係や支援制度について紹介します!【医師監修】