子どものケアと仕事との板挟み。夫の何気ない言葉が心につき刺さり……

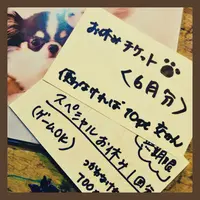

もちろん、仕方なく学校を休ませる日もありました。あーが小学生の間は私も仕事を休まなければならず、勤務先に休みの連絡をする度に、私自身が薄く削り取られるような気持ちになりました。

夫は言いました。

「最悪、仕事辞めてもらわなきゃならなくなるかもしれない。」

そんなことは言われなくても分かっている。私の扶養内のパート勤務より、子どものケアを優先するべきだということ。今日だって、当たり前のように夫ではなく私が休んでいる。仕事が忙しいことは分かっているのに休んでいる……。

今の職場は、転勤族の妻である私が自分で見つけた、「お母さん」以外でいられる唯一の場所なのです。その場所を奪われる苦しみは、 私の立場に立つことがない夫には理解できないでしょう。ゲームや動画を楽しみ、休みを満喫するあーの傍らで、その日は涙が止まりませんでした……。

夫は言いました。

「最悪、仕事辞めてもらわなきゃならなくなるかもしれない。」

そんなことは言われなくても分かっている。私の扶養内のパート勤務より、子どものケアを優先するべきだということ。今日だって、当たり前のように夫ではなく私が休んでいる。仕事が忙しいことは分かっているのに休んでいる……。

今の職場は、転勤族の妻である私が自分で見つけた、「お母さん」以外でいられる唯一の場所なのです。その場所を奪われる苦しみは、 私の立場に立つことがない夫には理解できないでしょう。ゲームや動画を楽しみ、休みを満喫するあーの傍らで、その日は涙が止まりませんでした……。

執筆/よいこ

(監修:室伏先生より)

あーくんの登校しぶりに向き合ってこられた日々、そしてその時によいこさんが感じておられたお気持ちを、こうして丁寧に言葉にしてくださったことに、心からの敬意と感謝をお伝えしたいです。登校を嫌がっているお子さんを説得することは、よいこさんにとっても大きな心のご負担だったことと思います。朝の慌ただしい時間の中で、無理に連れて行くのではなく、丁寧にお話し合いを重ねられたご様子からは、お子さんへの深い愛情と、並々ならぬ忍耐と努力が伝わってきます。登校しぶりや不登校にどう向き合えばよいか、迷いの連続だったこととお察しします。また、お母様がお仕事を休まなくてはならない、あるいは続けることが難しくなるというのも、とても大きな課題です。「お母さん」である以前に、「一人の自分」として大切にしてきた居場所が揺らぐことの喪失感や苦しみは、多くの方が共感されることと思います。

近年では、不登校は「問題行動」ではなく、「多様な学びのひとつ」として捉えられるようになってきました。たとえば、適応指導教室(お子さんの状況や学習内容などは在籍校と共有され、出席は在籍校への出席扱いとなる)や、フリースクール/オルタナティブスクール(法的な出席扱いとなるかはスクールによるため確認が必要、中には通信制のコースを選択できるスクールも)、NPOやボランティア団体が運営する居場所など、学校とは異なる形で学びやつながりを提供する場も増えています。もちろん、習い事などもこれらの学びの場の一つになります。学校とは違う環境で、お子さんの安心や自信を取り戻す支援が行われています。短時間であっても毎日でなくても構いません、さまざまな形で社会と繋がりを維持しておくことは、お子さんの健やかな成長、発達において重要です。また、お子さんが「学校だけがすべてじゃない」と感じられる場所が見つかると、回復の糸口になることがあります。

毎日、葛藤を抱えながらもお子さんに寄り添う保護者の皆さんが、孤立せずに支え合える仕組みもとても大切です。自治体の相談窓口や、当事者同士の「親の会」などで悩みを共有したり、情報を得たりすることが、心の支えになることもあります。子どものために頑張っている保護者の方々が、ご自身の心も大切にできるような社会であってほしいと、心から願っております。

(監修:室伏先生より)

あーくんの登校しぶりに向き合ってこられた日々、そしてその時によいこさんが感じておられたお気持ちを、こうして丁寧に言葉にしてくださったことに、心からの敬意と感謝をお伝えしたいです。登校を嫌がっているお子さんを説得することは、よいこさんにとっても大きな心のご負担だったことと思います。朝の慌ただしい時間の中で、無理に連れて行くのではなく、丁寧にお話し合いを重ねられたご様子からは、お子さんへの深い愛情と、並々ならぬ忍耐と努力が伝わってきます。登校しぶりや不登校にどう向き合えばよいか、迷いの連続だったこととお察しします。また、お母様がお仕事を休まなくてはならない、あるいは続けることが難しくなるというのも、とても大きな課題です。「お母さん」である以前に、「一人の自分」として大切にしてきた居場所が揺らぐことの喪失感や苦しみは、多くの方が共感されることと思います。

近年では、不登校は「問題行動」ではなく、「多様な学びのひとつ」として捉えられるようになってきました。たとえば、適応指導教室(お子さんの状況や学習内容などは在籍校と共有され、出席は在籍校への出席扱いとなる)や、フリースクール/オルタナティブスクール(法的な出席扱いとなるかはスクールによるため確認が必要、中には通信制のコースを選択できるスクールも)、NPOやボランティア団体が運営する居場所など、学校とは異なる形で学びやつながりを提供する場も増えています。もちろん、習い事などもこれらの学びの場の一つになります。学校とは違う環境で、お子さんの安心や自信を取り戻す支援が行われています。短時間であっても毎日でなくても構いません、さまざまな形で社会と繋がりを維持しておくことは、お子さんの健やかな成長、発達において重要です。また、お子さんが「学校だけがすべてじゃない」と感じられる場所が見つかると、回復の糸口になることがあります。

毎日、葛藤を抱えながらもお子さんに寄り添う保護者の皆さんが、孤立せずに支え合える仕組みもとても大切です。自治体の相談窓口や、当事者同士の「親の会」などで悩みを共有したり、情報を得たりすることが、心の支えになることもあります。子どものために頑張っている保護者の方々が、ご自身の心も大切にできるような社会であってほしいと、心から願っております。

登校しぶりに「がんばろう」は逆効果? わが家流「行きたくないレベル」に合わせた合理的で現実的な3つの工夫

「LITALICO発達特性検査」で解決したい親子の困りごと、3つのハードルとは【監修者・井上雅彦先生インタビュー】

GW明け、学校に行きたくない!?きょうだいの登校渋り、それぞれの理由と親の対応方法は【専門家のアドバイスも】

朝は腹痛、夜は不眠…ADHD息子、夏休み明けの登校渋り。まさか母の寝坊で事態が好転するなんて…!?

発達障害小1むっくんの「学校に行きたくない」。パニックを起こした様子に限界を感じて…

(コラム内の障害名表記について)

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

-

1

1

- 2