特定不能の広汎性発達障害(PDD-NOS)とは?診断・支援方法は?【専門家監修】

ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

特定不能の広汎性発達障害(PDD-NOS)は、かつての診断基準である『DSM-IV』において定義されていた「広汎性発達障害(PDD)」に含まれる診断名の一つです。最新の診断基準である『DSM-5-TR』においては、自閉的特徴を持つ疾患が統合され、「自閉スペクトラム症」という診断名になっています。この記事では、特定不能の広汎性発達障害(PDD-NOS)の特徴や、発達障害の中での位置づけから障害者手帳取得の可否までご紹介いたします。

監修: 井上雅彦

鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

特定不能の広汎性発達障害(PDD-NOS)とは?

特定不能の広汎性発達障害(PDD-NOS)とは、かつての診断基準である『DSM-IV』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第4版)において定義されていた「広汎性発達障害(PDD)」に含まれる診断名の一つです(PDD-NOSは、Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specifiedの略)。

『DSM-IV』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第4版)では、「広汎性発達障害(PDD)」のカテゴリーに、特定不能の広汎性発達障害(PDD-NOS)のほか、自閉性障害、レット障害、小児期崩壊性障害、アスペルガー障害が含まれていました。

2013年に出版された診断基準である『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版)においては、これらの自閉的特徴を持つ疾患が統合され(レット障害を除く)、「自閉スペクトラム症」という診断名になりました。現在は『DSM-5-TR』となり、この基準が継承されています。

とはいえ、以前「特定不能の広汎性発達障害(PDD-NOS)」の名称で診断を受けた人もいるため、本記事では特定不能の広汎性発達障害(PDD-NOS)という名称を使いご説明いたします。

『DSM-IV』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第4版)では、「広汎性発達障害(PDD)」のカテゴリーに、特定不能の広汎性発達障害(PDD-NOS)のほか、自閉性障害、レット障害、小児期崩壊性障害、アスペルガー障害が含まれていました。

2013年に出版された診断基準である『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版)においては、これらの自閉的特徴を持つ疾患が統合され(レット障害を除く)、「自閉スペクトラム症」という診断名になりました。現在は『DSM-5-TR』となり、この基準が継承されています。

とはいえ、以前「特定不能の広汎性発達障害(PDD-NOS)」の名称で診断を受けた人もいるため、本記事では特定不能の広汎性発達障害(PDD-NOS)という名称を使いご説明いたします。

特定不能の広汎性発達障害(PDD-NOS)の診断

特定不能の広汎性発達障害(PDD-NOS)は、自閉性障害、アスペルガー症候群、レット障害、小児期崩壊性障害という広汎性発達障害に属するものに当てはまらず、また人格障害などの基準を満たさない場合に診断されていました。

特定不能の広汎性発達障害(PDD-NOS)は、現在ASD(自閉スペクトラム症)に包含されています。

ASD(自閉スペクトラム症)は、ほかの人との気持ちの共有や会話のやりとりが難しい、表情から気持ちが読み取れないなどの「対人関係や社会的コミュニケーションの困難」および常同的な行動や、特定の音や光など感覚刺激への偏った反応など「特定のものや行動における反復性やこだわり、感覚の過敏さまたは鈍麻さ」などの特性が幼少期から見られ、日常生活に困難を生じる発達障害の一つです。知的障害(知的発達症)を伴うこともあります。

幼少期に気づかれることが多いといわれていますが、症状のあらわれ方には個人差があるため就学期以降や成人期になってから社会生活において困難さを感じ、診断を受ける場合もあります。

特定不能の広汎性発達障害(PDD-NOS)は、現在ASD(自閉スペクトラム症)に包含されています。

ASD(自閉スペクトラム症)は、ほかの人との気持ちの共有や会話のやりとりが難しい、表情から気持ちが読み取れないなどの「対人関係や社会的コミュニケーションの困難」および常同的な行動や、特定の音や光など感覚刺激への偏った反応など「特定のものや行動における反復性やこだわり、感覚の過敏さまたは鈍麻さ」などの特性が幼少期から見られ、日常生活に困難を生じる発達障害の一つです。知的障害(知的発達症)を伴うこともあります。

幼少期に気づかれることが多いといわれていますが、症状のあらわれ方には個人差があるため就学期以降や成人期になってから社会生活において困難さを感じ、診断を受ける場合もあります。

広汎性発達障害(PDD)は遺伝する確率があるの?きょうだい、父親、母親との関係は?【専門家監修】

ASD(自閉スペクトラム症)とは?専門機関や診断基準を解説【専門家監修】

特定不能の広汎性発達障害(PDD-NOS)の原因

特定不能の広汎性発達障害(PDD-NOS)の正確な原因は、まだ解明されていません。しかし、ASD(自閉スペクトラム症)は脳機能の障害により症状が引き起こされるといわれています。その脳機能障害は、先天的な遺伝要因と、さまざまな環境要因が複雑かつ相互に影響し合って発現するというのが現在主流となっている説です。

※特定不能の広汎性発達障害(PDD-NOS)は、現在ASD(自閉スペクトラム症)に包含されています。

※特定不能の広汎性発達障害(PDD-NOS)は、現在ASD(自閉スペクトラム症)に包含されています。

広汎性発達障害(PDD)は遺伝する確率があるの?きょうだい、父親、母親との関係は?【専門家監修】

特定不能の広汎性発達障害(PDD-NOS)の相談窓口・医療機関・診断はどうなる?

上記で述べた症状や特徴などが見受けられる場合、専門家に相談することもよいでしょう。身近な専門機関の相談窓口を利用するのがおすすめです。

また、1歳半や3歳児健診などの乳幼児健康診査がある場合は、医師や専門家もいるのでその際に相談してみるのもよいでしょう。

また、1歳半や3歳児健診などの乳幼児健康診査がある場合は、医師や専門家もいるのでその際に相談してみるのもよいでしょう。

特定不能の広汎性発達障害(PDD-NOS)の相談窓口

子どもか大人かによって、行くべき専門機関が違うので、以下を参考にしてみてください。

【子どもの場合】

・保健センター、子ども家庭支援センターなどの自治体の窓口

・児童発達支援事業所

・発達障害者支援センター

・児童相談所 など

【大人の場合】

・発達障害者支援センター

・障害者就業・生活支援センター

・相談支援事業所 など

児童相談所などでは無料で知能検査や発達検査を受けられることもあります。自宅の近くに相談センターがない場合には、電話での相談ができることもあります。

以下のリンクにおいて全国の発達支援施設を検索できます。

【子どもの場合】

・保健センター、子ども家庭支援センターなどの自治体の窓口

・児童発達支援事業所

・発達障害者支援センター

・児童相談所 など

【大人の場合】

・発達障害者支援センター

・障害者就業・生活支援センター

・相談支援事業所 など

児童相談所などでは無料で知能検査や発達検査を受けられることもあります。自宅の近くに相談センターがない場合には、電話での相談ができることもあります。

以下のリンクにおいて全国の発達支援施設を検索できます。

発達障害者支援センターって?勇気を出して相談してよかったこと

広汎性発達障害(PDD)は遺伝する確率があるの?きょうだい、父親、母親との関係は?【専門家監修】

特定不能の広汎性発達障害(PDD-NOS)の医療機関・診断

・どの診療科にいけばいいの?

特定不能の広汎性発達障害(PDD-NOS)は、現在ASD(自閉スペクトラム症)に包含されており、ASD(自閉スペクトラム症)の診療が可能な診療科は、小児科、小児神経科、精神科、児童精神科、心身医療科、心療内科、発達障害外来など、病院によりさまざまな名前となっています。

どの病院に行けばいいか迷った場合は、かかりつけ医への相談や市町村の窓口、都道府県等の発達障害者支援センター等の窓口に相談することもよいでしょう。

大人になって検査・診断を初めて受ける場合には、精神科や心療内科など専門の医療機関を受診することが一般的です。

上記の相談機関のほか、障害者支援センター、発達障害者支援センターなどでも地域の医療機関についての情報を得ることができるでしょう。

以下のリンクは発達障害の診療を行える医師の一覧です。この他にも、児童精神科医師や診断のできる小児科医師もいます。

特定不能の広汎性発達障害(PDD-NOS)は、現在ASD(自閉スペクトラム症)に包含されており、ASD(自閉スペクトラム症)の診療が可能な診療科は、小児科、小児神経科、精神科、児童精神科、心身医療科、心療内科、発達障害外来など、病院によりさまざまな名前となっています。

どの病院に行けばいいか迷った場合は、かかりつけ医への相談や市町村の窓口、都道府県等の発達障害者支援センター等の窓口に相談することもよいでしょう。

大人になって検査・診断を初めて受ける場合には、精神科や心療内科など専門の医療機関を受診することが一般的です。

上記の相談機関のほか、障害者支援センター、発達障害者支援センターなどでも地域の医療機関についての情報を得ることができるでしょう。

以下のリンクは発達障害の診療を行える医師の一覧です。この他にも、児童精神科医師や診断のできる小児科医師もいます。

全国の病院(発達障害の診療可)の一覧|LITALICO発達ナビ

https://h-navi.jp/support_facility/developmental_disabilities_clinic

・ 診断・検査の流れ

本人や保護者に対する問診(面接)や行動観察、家族・学校の先生による提供情報の精査などと、専門機関によっては知能検査や発達検査などを実施する場合もあり、筆記や口頭質問などの検査が行なわれ、さまざまな情報を総合的に評価して診断されます。

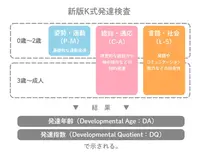

知能検査は、田中ビネー知能検査やウェクスラー式知能検査(3歳10ヶ月〜7歳1ヶ月の幼児の場合は「WPPSI」、5歳から16歳11ヶ月の子どもは「WISC」、16歳以上の成人の場合は「WAIS」)などの検査を受けることによって検査結果がでます。特性の現れ方や発達段階などを評価するため「CARS」や「新版K式発達検査2001」、「PEP-R」などを行う場合もあります。

生育や発達歴についての問診がありますので、言葉を話し始めた時期や日常生活での困りごとなどをメモして持っていくと質問に答えやすいかもしれません。

発達外来などの専門機関によっては保育園や幼稚園の連絡帳、小学校の通信簿やホームビデオなどを参考にする場合もあります。事前に問診票をプリントアウトして持参する機関もありますので、専門機関の公式ホームページをチェックしたり、予約時に電話にて必要な持ち物を問い合わせてみてください。

本人や保護者に対する問診(面接)や行動観察、家族・学校の先生による提供情報の精査などと、専門機関によっては知能検査や発達検査などを実施する場合もあり、筆記や口頭質問などの検査が行なわれ、さまざまな情報を総合的に評価して診断されます。

知能検査は、田中ビネー知能検査やウェクスラー式知能検査(3歳10ヶ月〜7歳1ヶ月の幼児の場合は「WPPSI」、5歳から16歳11ヶ月の子どもは「WISC」、16歳以上の成人の場合は「WAIS」)などの検査を受けることによって検査結果がでます。特性の現れ方や発達段階などを評価するため「CARS」や「新版K式発達検査2001」、「PEP-R」などを行う場合もあります。

生育や発達歴についての問診がありますので、言葉を話し始めた時期や日常生活での困りごとなどをメモして持っていくと質問に答えやすいかもしれません。

発達外来などの専門機関によっては保育園や幼稚園の連絡帳、小学校の通信簿やホームビデオなどを参考にする場合もあります。事前に問診票をプリントアウトして持参する機関もありますので、専門機関の公式ホームページをチェックしたり、予約時に電話にて必要な持ち物を問い合わせてみてください。

【専門家監修】田中ビネー知能検査、就学児版 田中ビネー知能検査とは?特徴や結果の表し方などを解説

新版K式発達検査について【専門家監修】

ウェクスラー式知能検査(WISC・WAIS)とは?費用・保険適用と検査結果からわかる特や能力性【専門家監修】

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています