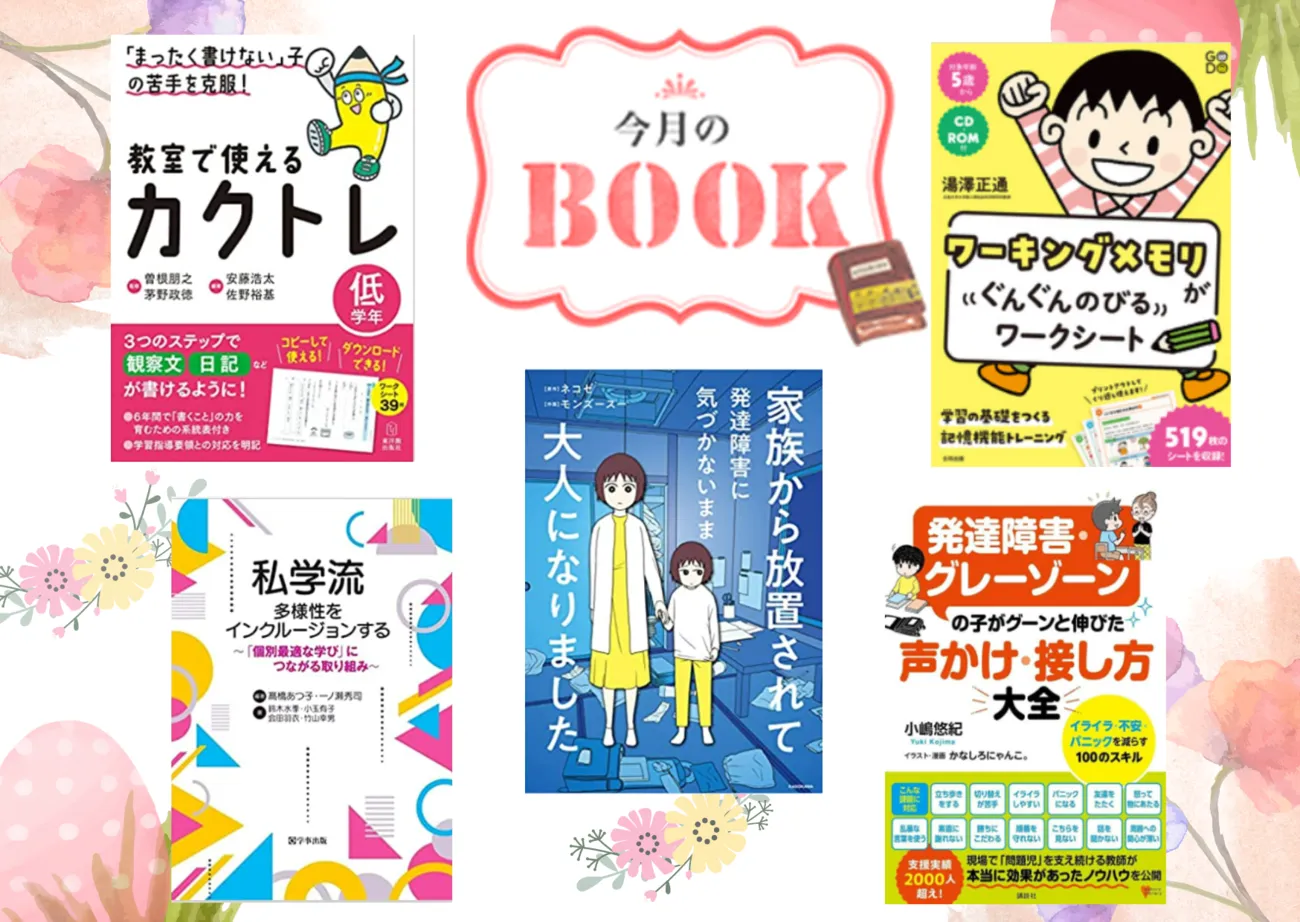

新学年・新生活を応援!ワーキングメモリがのびるワークシート、「書けない」克服のワークブック、発達障害のある子への接し方厳選100スキルなど多様な支援のヒントにつながる注目の5冊をご紹介!

ライター:発達ナビBOOKガイド

Upload By 発達ナビBOOKガイド

4月の新刊コラムでは、読み書きが苦手な子どものためのワークブック、発達が気になる子どもへの声かけや接し方、大人になり発達障害と診断された当事者のコミックエッセイや、多様性をインクルージョンする私立校の取り組みなど、多様な教育ニーズをもつ子どもたちの支援のヒントになる注目の5冊をご紹介!

遊び感覚で楽しく取り組めるーー『ワーキングメモリがぐんぐんのびるワークシート 学習の基礎をつくる記憶機能トレーニング』

ワーキングメモリがぐんぐんのびるワークシート: 学習の基礎をつくる記憶機能トレーニング

合同出版

Amazonで詳しく見る

ワーキングメモリがぐんぐんのびるワークシート: 学習の基礎をつくる記憶機能トレーニング

合同出版

楽天で詳しく見る

「ワーキングメモリ」とは、目や耳から入ってくる情報を脳に一時的に留めておきながら、同時に考えるなどの働きをする機能のことです。ワーキングメモリに弱さがあると、「忘れ物が多い」「授業で先生の指示をすぐに忘れてしまう」「読み書きや計算が苦手」など、正式に学習が始まる小学校入学後にさまざまな問題が生じてきます。

本書は、小学校入学前からワーキングメモリを楽しく鍛えることを目的とし、ワーキングメモリ理論に基づいた教育支援の第一人者である湯澤正道さんが、実際にこれまでの子どもの支援で使用してきた教材を一般の家庭や支援現場で幅広く使用できるようにしたものです。

言葉や数などの音声情報を扱う「言語編」、ものの位置や形など視覚情報を扱う「視空間編」の2種類で構成された本書は、子どものつまずきに合わせて519枚のワークシートがあり、添付のCD‐ROMからプリントアウトし繰り返し使用できます。さらに、ワークシートごとにねらいや詳しい解説がついており、保護者や先生など支援者が活用しやすい工夫がされています。

就学準備で学習に不安がある、小学校入学後に学習や生活でつまずきを感じている子ども、子どもが楽しんで取り組む教材を探している保護者や先生におすすめのワークブックです。

本書は、小学校入学前からワーキングメモリを楽しく鍛えることを目的とし、ワーキングメモリ理論に基づいた教育支援の第一人者である湯澤正道さんが、実際にこれまでの子どもの支援で使用してきた教材を一般の家庭や支援現場で幅広く使用できるようにしたものです。

言葉や数などの音声情報を扱う「言語編」、ものの位置や形など視覚情報を扱う「視空間編」の2種類で構成された本書は、子どものつまずきに合わせて519枚のワークシートがあり、添付のCD‐ROMからプリントアウトし繰り返し使用できます。さらに、ワークシートごとにねらいや詳しい解説がついており、保護者や先生など支援者が活用しやすい工夫がされています。

就学準備で学習に不安がある、小学校入学後に学習や生活でつまずきを感じている子ども、子どもが楽しんで取り組む教材を探している保護者や先生におすすめのワークブックです。

イライラ・不安・パニックを減らす100のスキルを厳選ーー『発達障害・グレーゾーンの子がグーンと伸びた 声かけ・接し方大全』

発達障害・グレーゾーンの子がグーンと伸びた 声かけ・接し方大全 イライラ・不安・パニックを減らす100のスキル

講談社

Amazonで詳しく見る

発達障害・グレーゾーンの子がグーンと伸びた 声かけ・接し方大全 イライラ・不安・パニックを減らす100のスキル

講談社

楽天で詳しく見る

本書は、元小学校教諭である著者の小嶋 悠紀先生が20年近い教育現場での実践から、あるいは海外での視察などを通じて磨きあげた特別支援教育のスキルのなかから、基本的な100の技術を厳選し、文章とイラストで解説した作品です。

落着きなくすぐ動く、暴言で反抗する、私語が多すぎるなど、大人が適切なサポートを知らないばかりに「わがまま」「乱暴」だとみなされ、孤立し傷ついている子どもたち。本書では、発達障害のある子どもが見ている世界・感じていることの共有から、上手に支援するための目のつけどころと原則を紹介。

「ほめるときのポイント」「こだわりとの向き合い方」など、子どもたちへの「声のかけ方」や「接し方」、アセスメントの方法がケースごとに具体的に記されています。さらに、発達ナビでもコラムを執筆されている漫画家かなしろにゃんこ。さんのイラストや漫画によって、誰にでもわかりやすく描かれています。

発達障害やグレーゾーンなど、これまで2000人を超える人の支援に関わってきた特別支援教育のエキスパートが送る「支援スキルの大全集」。学校や家庭で、困りごとを抱えたお子さんをサポートする方々にとって、手元に置いておきたい一冊となるのではないでしょうか。

落着きなくすぐ動く、暴言で反抗する、私語が多すぎるなど、大人が適切なサポートを知らないばかりに「わがまま」「乱暴」だとみなされ、孤立し傷ついている子どもたち。本書では、発達障害のある子どもが見ている世界・感じていることの共有から、上手に支援するための目のつけどころと原則を紹介。

「ほめるときのポイント」「こだわりとの向き合い方」など、子どもたちへの「声のかけ方」や「接し方」、アセスメントの方法がケースごとに具体的に記されています。さらに、発達ナビでもコラムを執筆されている漫画家かなしろにゃんこ。さんのイラストや漫画によって、誰にでもわかりやすく描かれています。

発達障害やグレーゾーンなど、これまで2000人を超える人の支援に関わってきた特別支援教育のエキスパートが送る「支援スキルの大全集」。学校や家庭で、困りごとを抱えたお子さんをサポートする方々にとって、手元に置いておきたい一冊となるのではないでしょうか。

Sponsored

発達障害を描き続けて10年超。著書とともに振り返る当時の子育てや取材での気づき、いま保護者の方に伝えたいこと【かなしろにゃんこ。さんインタビュー】

当事者の生きづらさを告白ーー『家族から放置されて発達障害に気づかないまま大人になりました』

家族から放置されて発達障害に気づかないまま大人になりました

KADOKAWA

Amazonで詳しく見る

家族から放置されて発達障害に気づかないまま大人になりました

KADOKAWA

楽天で詳しく見る

発達障害は病気ではありませんが、その特性に本人とその家族が気づかないまま育った場合、精神的なストレスが重なり、精神障害を発症してしまうことがあり、それを「発達障害の二次障害」や二次的な問題と呼ぶことがあります。

本書は、生きづらさを抱えたまま30歳を過ぎてから発達障害と診断された主人公ネコゼさんの自伝を原作に、『生きづらいと思ったら親子で発達障害でした』の著者モンズースーさんが漫画化した実録コミックエッセイです。

「渋る母をどうにか説得して精神科受診を許してもらえた嬉しさは、高校に合格したときよりも大きかった」。物心ついたころから両親の関心は常に障害がある兄たちへと向けられていました。定型発達であると思われていたネコゼさんは「普通の子」と両親から呼ばれ、兄たちの世話を任されることも多く、常に我慢を強いられ育ちました。

しかし、彼女自身も小学3年生のころから「繰り返し手を洗う」「男性とすれ違うことができない」といった、発達障害の二次障害である「強迫性障害」の症状に悩み苦しみ続けていましたが、もちろん両親は知る由もなく…。

学校生活、高校受験、初めてのアルバイト、仕事など、自身の特性に気づかぬまま生活する当事者の生きづらさがリアルにつづられた本書は、医師の解説も記され発達障害の理解を深めてくれ、自分らしく生きようとするネコゼさんにエールを送りたくなる内容です。もし周りにネコゼさんのような人がとしたら、親や祖父母、友人、職場の人など、それぞれの立場で「私に何ができるのか」と、考えるきっかけを与えてくれるのかもしれません。

本書は、生きづらさを抱えたまま30歳を過ぎてから発達障害と診断された主人公ネコゼさんの自伝を原作に、『生きづらいと思ったら親子で発達障害でした』の著者モンズースーさんが漫画化した実録コミックエッセイです。

「渋る母をどうにか説得して精神科受診を許してもらえた嬉しさは、高校に合格したときよりも大きかった」。物心ついたころから両親の関心は常に障害がある兄たちへと向けられていました。定型発達であると思われていたネコゼさんは「普通の子」と両親から呼ばれ、兄たちの世話を任されることも多く、常に我慢を強いられ育ちました。

しかし、彼女自身も小学3年生のころから「繰り返し手を洗う」「男性とすれ違うことができない」といった、発達障害の二次障害である「強迫性障害」の症状に悩み苦しみ続けていましたが、もちろん両親は知る由もなく…。

学校生活、高校受験、初めてのアルバイト、仕事など、自身の特性に気づかぬまま生活する当事者の生きづらさがリアルにつづられた本書は、医師の解説も記され発達障害の理解を深めてくれ、自分らしく生きようとするネコゼさんにエールを送りたくなる内容です。もし周りにネコゼさんのような人がとしたら、親や祖父母、友人、職場の人など、それぞれの立場で「私に何ができるのか」と、考えるきっかけを与えてくれるのかもしれません。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています