【専門家監修】図解で分かる発達障害。3つのタイプと原因、診断など

ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

Upload By 医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

発達障害は外見からはわかりにくい障害です。定義や特徴も複雑で、イメージしにくいかもしれません。この記事ではイラスト図解で、発達障害にはどんな障害があるか、その原因や症状・特性、治療法、もし子どもが「発達障害かも?」と思ったらどうしたらいいのかなど、ポイントをおさえて解説します!

監修: 井上雅彦

鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

発達障害とは?図解で分かりやすく解説!

この記事で分かること

- 発達障害の主な3タイプ(ASD、ADHD、LD・SLD)の特性と困りごと

- 診断がつかない「グレーゾーン」の考え方や、脳の機能障害が起こる原因

- 「発達障害かも?」と思った時の相談先や診断・検査までの流れ

- 薬物療法や療育などの治療法と、二次障害を防ぐための早期支援

発達障害は、発達障害者支援法では「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されています。

発達障害はその発達過程やライフステージなどで困りごとや特性が強く現れ、初めて分かるケースがほとんどです。外見からはわかりにくく、大人になっても気づかない人もいます。

その特性から「困った子」と捉えられてしまうこともありますが、その子が「困っている」ことに早く気づき、周りが理解し、一人ひとりに合った対応をすることがとても大切です。

その特性から「困った子」と捉えられてしまうこともありますが、その子が「困っている」ことに早く気づき、周りが理解し、一人ひとりに合った対応をすることがとても大切です。

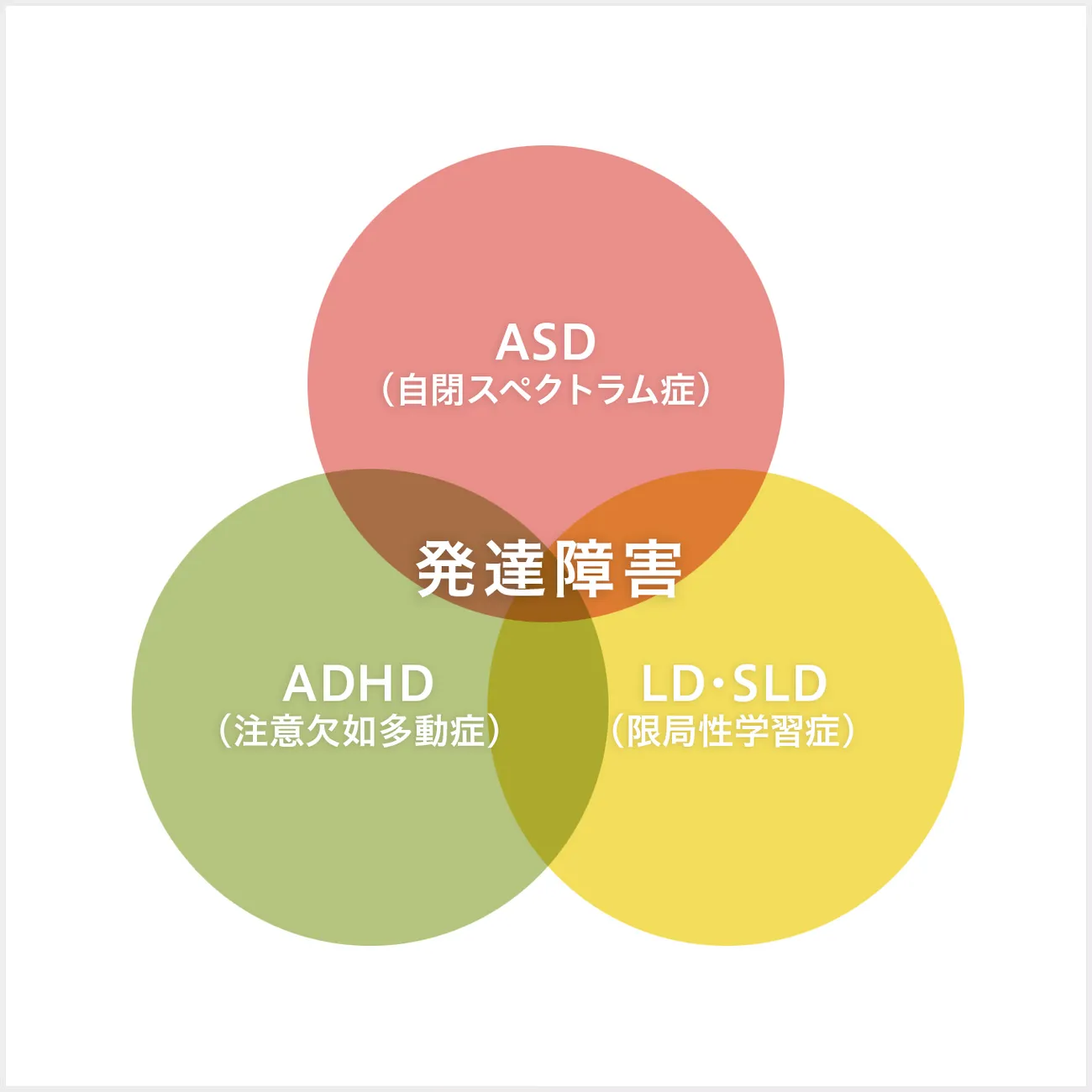

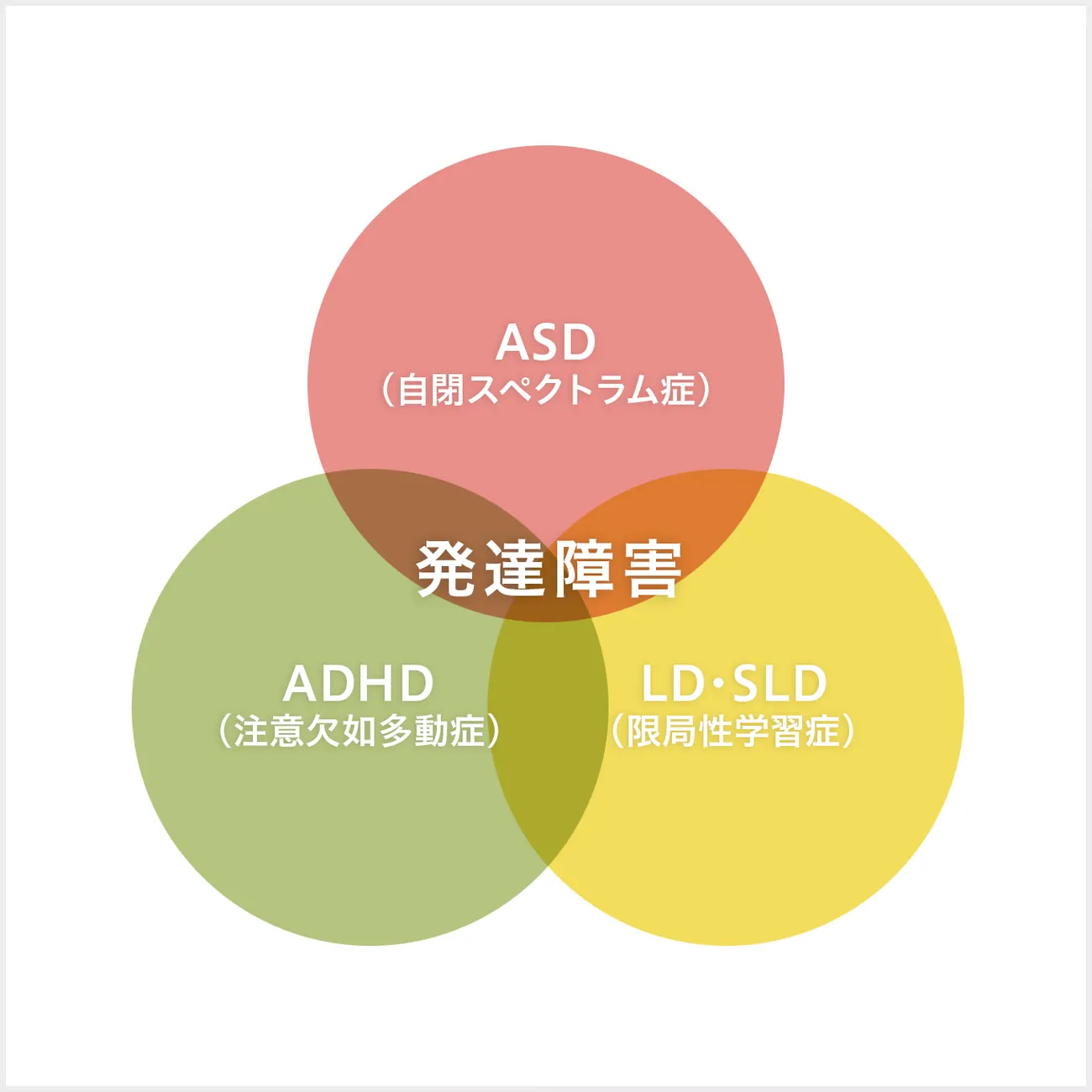

発達障害の分類は?主な3つのタイプ

発達障害は特性や現れる困りごとによって、大きくASD(自閉スペクトラム症)・ADHD(注意欠如多動症)・LD・SLD(限局性学習症)の3つのタイプに分けられます。

発達障害主なタイプ3つのそれぞれの症状・特性と困りごと

ASD(自閉スペクトラム症)

ASD(自閉スペクトラム症)は、「対人関係や社会的コミュニケーションの困難」と「特定のものや行動における反復性やこだわり、感覚の過敏さまたは鈍麻さ」などの特性が幼少期から見られ、日常生活に困難を生じる発達障害の一つです。

知的障害(知的発達症)を伴うこともあります。幼少期に気づかれることが多いといわれていますが、症状のあらわれ方には個人差があるため就学期以降や成人期になってから社会生活において困難さを感じ、診断を受ける場合もあります。

知的障害(知的発達症)を伴うこともあります。幼少期に気づかれることが多いといわれていますが、症状のあらわれ方には個人差があるため就学期以降や成人期になってから社会生活において困難さを感じ、診断を受ける場合もあります。

【専門家監修】ASD(自閉スペクトラム症)の子どもの0歳~6歳、小学生、思春期まで年齢別の特徴、診断や治療、支援、接し方など

ADHD(注意欠如多動症)

ADHD(注意欠如多動症)は、不注意、多動性、衝動性などの特性があり、日常生活に困難を生じる発達障害の一つです。特性のあらわれ方によって多動・衝動性の傾向が強いタイプ、不注意の傾向が強いタイプ、多動・衝動性と不注意が混在しているタイプなど主に3つに分けられ、これらの症状が12歳になる前に出現します。

特性の多くは幼い子どもにみられる特徴と重なり、それらと区別することが難しいため、幼児期にADHDであると診断することは難しく、就学期以降に診断されることが多いといわれています。また、個人差はありますが、年齢と共に多動性が弱まるなど、特性のあらわれ方が成長に伴って変化することもあります。

特性の多くは幼い子どもにみられる特徴と重なり、それらと区別することが難しいため、幼児期にADHDであると診断することは難しく、就学期以降に診断されることが多いといわれています。また、個人差はありますが、年齢と共に多動性が弱まるなど、特性のあらわれ方が成長に伴って変化することもあります。

ADHD(注意欠如多動症)とは?見た目では分からない困りごとなどイラストで解説【専門家監修】

【専門家監修】ADHD(注意欠如多動症)の3つのタイプとは?「不注意」「多動・衝動性」「混合」それぞれの特徴を解説

LD・SDL(限局性学習症)

SLD(限局性学習症)は、学習における技能に困難さがみられる発達障害の一つです。読むことやその内容を理解することの困難さ、書くことの困難さ、数の理解や計算をすることの困難さなど大きく3つの分類があります。

これらの困難が、知的障害(知的発達症)によるものでないこと、経済的・環境的な要因によるものでないこと、神経疾患や視覚・聴覚の障害によるものではないこと、学習における面のみでの困難であること、という場合に限り診断されます。

学校教育が始まる就学期になって診断されることがほとんどですが、就学前の段階で言語の遅れや数えることの困難、書くことに必要である微細運動の困難などがあることでその兆候に気づかれることもあります。

これらの困難が、知的障害(知的発達症)によるものでないこと、経済的・環境的な要因によるものでないこと、神経疾患や視覚・聴覚の障害によるものではないこと、学習における面のみでの困難であること、という場合に限り診断されます。

学校教育が始まる就学期になって診断されることがほとんどですが、就学前の段階で言語の遅れや数えることの困難、書くことに必要である微細運動の困難などがあることでその兆候に気づかれることもあります。

学習障害(限局性学習症)の特徴や関わり方のポイントを解説/専門家監修

LD・SLD(限局性学習症)とは?症状や特徴、診断方法について【専門家監修】

発達障害の合併症と困りごと

発達障害は、その特性や症状が一人ひとり大きく違うことが特徴です。特性や疾患、合併症が重なっていることもあります。

上記のほか、てんかん、チック、トゥレット症候群、場面緘黙、吃音などが合併することもあります。

「感覚過敏があって、音に耐えられず教室を飛び出してしまう」「言葉の遅れがあって気持ちをうまく伝えられず、癇癪を起こしてしまう」など、これらの合併症と特性は密接に関係し重なり合い、困りごととなってしまうこともあります。

「感覚過敏があって、音に耐えられず教室を飛び出してしまう」「言葉の遅れがあって気持ちをうまく伝えられず、癇癪を起こしてしまう」など、これらの合併症と特性は密接に関係し重なり合い、困りごととなってしまうこともあります。

発達障害のグレーゾーンとは

発達障害と定型発達の境目は明確にはありません。そのため診断基準は満たさない、あるいは未診断だが発達障害の傾向のある「グレーゾーン」と呼ばれる人もいます。

診断がつかない=症状や困りごとも軽度だと考えられがちですが、明確な診断名がなく、外見からもわかりにくいので、理解や支援につながりにくいこともあります。

分類や定義、診断の有無にこだわらず、一人ひとりの特性の傾向を知り、本人の生きづらさを減らすことに注力できるとよいでしょう。

診断がつかない=症状や困りごとも軽度だと考えられがちですが、明確な診断名がなく、外見からもわかりにくいので、理解や支援につながりにくいこともあります。

分類や定義、診断の有無にこだわらず、一人ひとりの特性の傾向を知り、本人の生きづらさを減らすことに注力できるとよいでしょう。

Sponsored

喧嘩でケガ、不登校で転校…発達障害がある子との毎日を守る意外な方法--月200円で心理士相談までもサポート

発達障害の原因は?

発達障害に関係のある脳の機能

発達障害は、生まれつきの脳を含む中枢神経系の機能障害が原因となって現れると考えられます。以下に、発達障害の特性との関係が考えられている脳の機能を紹介します。

発達障害のある人の脳の場合、これらの部位が小さかったり、血流が弱かったりしてうまく機能しないという事例も報告されています。これらの機能障害を引き起こすメカニズムは、まだはっきりとは分かっていません。

発達障害は遺伝するの?

発達障害に関連があると考えられる複数の遺伝子の発見や研究も進められています。ただし、関連する遺伝子を持っていても必ずしも発症するわけではありません。また、親から子へ必ず遺伝するものでもありません。

現在「様々な遺伝的要因と環境要因が相互に影響しあって発達障害の症状が表れる」という説が有力で、すべての方にあてはまるようなただ一つの原因はないといわれています。

「親のしつけ方・育て方が悪い」「親の愛情不足」といった心因論も医学的に否定されています。

現在「様々な遺伝的要因と環境要因が相互に影響しあって発達障害の症状が表れる」という説が有力で、すべての方にあてはまるようなただ一つの原因はないといわれています。

「親のしつけ方・育て方が悪い」「親の愛情不足」といった心因論も医学的に否定されています。