障害児支援利用計画って?作成方法やセルフプランについて【児童発達支援・放課後等デイ(児発・放デイ)】

障害児支援利用計画って?

「障害児支援利用計画」は、障害児通所支援を利用する児童に対して、課題や援助方針を踏まえ、適切なサービスの組み合わせを検討し作成される計画です。

この計画には、本人や保護者の意向、解決したい課題、支援方針、必要なサービスの種類と量などが記載されます。

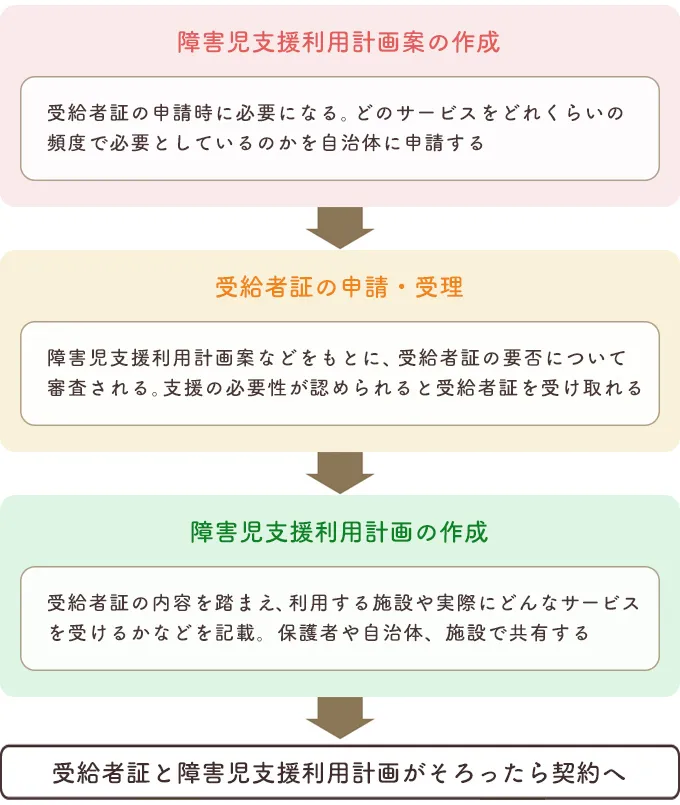

受給者証(通所受給者証)の申請時に、まずは必要な障害児通所支援の種類や内容を記載した「障害児支援利用計画案」が必要となります。受給者証(通所受給者証)の発行後、その内容を踏まえてより具体的な支援や施設の利用内容などもまとめた「障害児支援利用計画」が作られます。

障害児支援利用計画作成と契約までの流れ

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

障害児支援利用計画案の作成が必要なのはどんなとき?

障害児支援利用計画案の作成が必要になる場面は3つほどあります。1度作ったら終わりではないので、確認しておきましょう。

・受給者証(通所受給者証)の新規申請

・受給者証(通所受給者証)の更新

・支給量の変更

受給者証(通所受給者証)を申請する前に、自治体の窓口で障害児支援利用計画を作成してくれる指定障害児相談支援事業者(障害児相談支援事業所)を紹介してもらったり、施設(事業所)見学時に職員へ相談したりしてみると、スムーズにできるかもしれません。

受給者証(通所受給者証)発行の流れ【児童発達支援・放課後等デイ(児発・放デイ)】

障害児支援利用計画案を作成する方法

市区町村の指定障害児相談支援事業者に作成を依頼する方法と、保護者や支援者が作るセルフプランがあります。

市区町村の指定障害児相談支援事業者に依頼して作成

お住まいの自治体に相談支援事業者を紹介してもらい、契約を交わして作成を依頼します。相談支援専門員が自宅を訪問してヒアリングしながら計画案を作ります。費用は、自治体が負担するため原則利用者の負担はありません。

セルフプランで作成

保護者や支援者が作成することもできます。市区町村ごとにフォーマットがあり、窓口で用紙をもらうか、ホームページでダウンロードできる場合もあります。用紙には、希望するサービスの内容や日数、利用する子どもの暮らしの課題、支援を通してどうなりたいか、といったことを記入します。基本的にフォーマットだけでなく記入例もダウンロードできるため、そちらを見れば記入の仕方が具体的に分かります。

受給者証(通所受給者証)の更新などで再度作成が必要となったときは、引き続きセルフプランを作成するほか、指定障害児相談支援事業者へ作成を依頼することも可能です。利用中の施設(事業所)が指定障害児相談支援を行っていたらそこで依頼したり、利用中の施設(事業所)を通し、指定障害児相談支援を紹介してもらってもよいでしょう。

相談支援事業者とセルフプランでの障害児支援利用計画案の作成、何が違う?

障害児支援利用計画案を、相談支援事業者に依頼した場合とセルフプランで作成した場合、どちらでも受給者証(通所受給者証)の申請はできます。では、何か違いがあるのか解説します。

指定障害児相談支援事業者が作成した場合

相談支援専門員が客観的な視点から、適切なサービスの組み合わせを提案します。1つの計画をもとに支援関係者が情報を共有し、一体的な支援を受けられるようになります。また、施設(事業所)利用開始後に定期的に利用状況を検証するモニタリングを行い、必要な場合は計画の見直しもしてもらえます。

セルフプランで作成した場合

指定障害児相談支援事業者の数が限られていて、依頼する事業者がいないときなどに保護者や支援者が作ることがあります。市区町村ごとにフォーマットが違いますが、ホームページなどで紹介している記載例を参考にするとよいでしょう。

また、セルフプランの場合は施設(事業所)利用開始後のモニタリングはありません。

通所受給者証が取得できたら、受給者証(通所受給者証)にある支給量などを踏まえた「障害児支援利用計画」を作成します。相談支援事業者に作成を依頼している場合は、相談支援専門員が作成してくれます。障害児支援利用計画は保護者と自治体、施設(事業所)で共有します。

障害児支援利用計画を作成し施設と契約へ

障害児支援利用計画と通所受給者証が揃ったら、施設(事業所)と契約することができ、契約を結んだら正式に利用開始となります。

障害児通所支援施設の利用契約の流れ【児童発達支援・放課後等デイ(児発・放デイ)】

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

すことなく計画案を提出するという「セルフプラン」があると聞きましたが、どのような内容かよくわからないので、詳しい方、よろしくお願い致します。また、メリットやデメリットも教えていただければ、助かります。

っている方がいたらアドバイスお願いします。現在、4箇所のディを利用しています。場所は遠いところもありバラバラです。今までも、プランは作成して貰いましたが、特に連携はしていませんでした。そして、今度、現在使っている計画支援事業所の会社が無くなります。その為、他の事業所に移るのですが、連携を取ってくれる所も少ないので、セルフでお願いしようと思ったのですが、メリットやデメリットなどあったら教えてください。お願いします。

今、日中一時支援の書類が郵送で届いたので記入しています。セルフプランと、計画相談支援の紙が入っていました。計画相談支援は、どんなサービスが提供されるのでしょうか?また、大人になっても使えますか?よろしくお願いします。

先日、受給者証更新のための案内が来て、毎年セルフプランで提出していたのですが、相談支援事業所が計画案を作成した場合、相談員が定期的に訪問し、必要に応じて計画の見直しを行いますとの記載が…相談支援事業所に作成を依頼している方がいらっしゃったら、・どの程度訪問してもらっているのか?・計画の見直しを提案されることがあるのか?教えていただけると嬉しいです。息子は支援級に在籍していますが、知的は境界域、情緒は非常に安定しているASDです。週3回の放課後デイサービスと週2回の学童保育に通っており、今のところは目に見えた心配事はないです。ただ、どれもこれもガッチリ支援へ繋がらないタイプであり、支援級でもデイでもどちらかというとリーダー的な役割を担うことが多く、緩く過ごしているので、もっと踏み込んだ支援を検討しなければならないな〜と思っているところです。

りないのですが、我が家は放課後ディは利用せず、悩み相談や、アドバイス頂けたらと思い利用をしたいなと思っています。利用されている方おりますか?放課後ディより、認知されてなかったり、話題にならないのは何故かなと疑問でした。周りにあまりいないので教えてください。

地域の小学校3年生で、支援学級に在籍しております。全ての教科を教室で受け、たまに算数、国語、体育に入り込みしていただいています。たまたま、違う小学校の支援級に在籍されているお母さんと話す機会があり、指導計画書というものがあると知りました。今まで指導計画について、学校側から聞かされたこともありませんし、支援の先生との連絡帳みたいなものもありません。それなら、普通級に在籍しているのと変わりないし、どういう支援をしてもらっているのか分からないから、学校側にきちんと言った方が良いよ!と言われました。放課後デイサービスでは定期的に計画書みたいなのを書かされて、短期目標、長期目標を立てています。学校の指導計画書も似たようなものでしょうか?宜しくお願いします。

掲載情報について

施設の情報

施設の情報は、株式会社LITALICOの独自収集情報、都道府県の公開情報、施設からの情報提供に基づくものです。株式会社LITALICOがその内容を保証し、また特定の施設の利用を推奨するものではありません。ご利用の際は必要に応じて各施設にお問い合わせください。施設の情報の利用により生じた損害について株式会社LITALICOは一切責任を負いません。

利用者の声

利用者の声は、施設と関わりをもった第三者の主観によるもので、株式会社LITALICOの見解を示すものではありません。あくまで参考情報として利用してください。また、虚偽・誇張を用いたいわゆる「やらせ」投稿を固く禁じます。 「やらせ」は発見次第厳重に対処します。

施設カテゴリ

施設のカテゴリについては、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、その他発達支援施設の3つのカテゴリを取り扱っており、児童発達支援事業所については、地域の児童発達支援センターと児童発達支援事業の両方を掲載しております。