児童発達支援(児発)とは?支援内容、探し方、料金や保護者の声も

児童発達支援(児発)とは

児童発達支援(児発)とは、障害のある未就学児への支援を目的とした施設です。

施設がもつ専門機能を生かし、日常生活の自立のための療育や、学習支援、運動プログラムなど、個々のニーズに応じたさまざまな支援が行われています。

児童発達支援(児発)は児童福祉法に位置づけられた通所型の福祉サービスで、療育手帳などの障害者手帳がなくても、医師の意見書などを提出し、必要性が認められれば通うことができます。

市区町村から交付される受給者証(通所受給者証)を取得することで通所の申し込みができ、1割負担の費用でサービスを受けることが可能です。

児童発達支援(児発)の対象者は?

児童発達支援(児発)は未就学の障害のある、またはその可能性のあるお子さんが対象となっています。未就学とは小学校に入る前のことです。

診断のない場合や障害者手帳を所持していなくても、市区町村から「受給者証(通所受給者証)」の交付を受けたお子さんが通うことが可能です。

児童発達支援(児発)と放課後等デイサービス(放デイ)の違いは?

児童発達支援(児発)と放課後等デイサービス(放デイ)はどちらも児童福祉法に基づく障害児通所支援です。両者の違う点は対象者の年齢で、児童発達支援(児発)は未就学児、放課後等デイサービス(放デイ)は就学児(小学生・中学生・高校生)が対象となります。また、放課後等デイサービス(放デイ)は原則的に18歳までの年齢制限もあります。

そのため、未就学のうちは児童発達支援(児発)を利用し、小学校に入学してからは放課後等デイサービス(放デイ)を利用するという流れが多くあります。

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

児童発達支援(児発)の種類

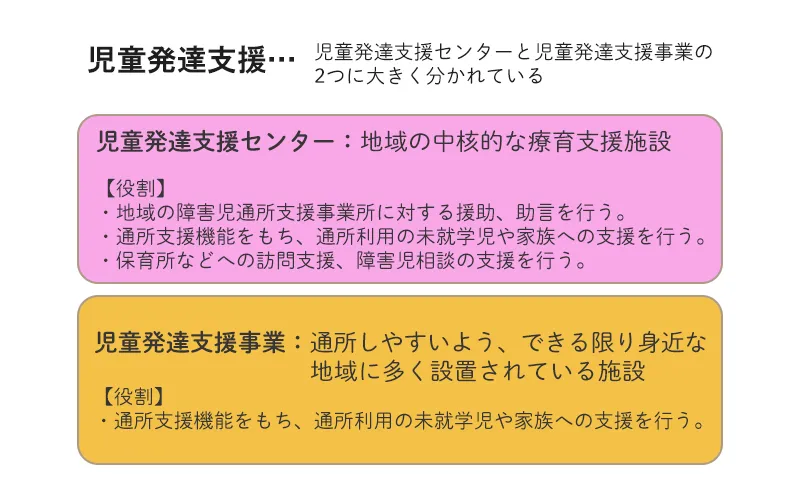

児童福祉法で定められている児童発達支援は、児童発達支援センターと児童発達支援事業の2つに分かれます。

どちらも障害のあるお子さんや家族に対する支援を行うという点では同じですが、児童発達支援センターが地域の中核的な療育支援施設としての立場を担うのに対して、児童発達支援事業はお子さんや家族に対する身近な支援の場としての役割を担っています。

児童発達支援センター

各地域における児童発達支援の中核的な役割を担っています。地域の障害のあるお子さんの発達支援の入口としての相談機能を持ち、それとともに施設(事業所)に通うお子さんの通所支援のほか、地域の施設(事業所)への助言やサポート、地域にお住まいの障害のあるお子さんや家族への支援、保育園・幼稚園などの障害のあるお子さんを預かる機関との連携・相談・支援、地域のインクルージョンの推進も行います。

児童発達支援事業

障害のあるお子さんが身近な地域で発達支援を受けられる施設(事業所)です。児童発達支援事業は通所しやすいよう、できる限り身近な地域に多く設置し、量の拡大を図る意味で設けられています。

支援内容

受けられる支援

児童発達支援(児発)で受けられる支援プログラムは多岐に渡ります。

プログラムの受講方法も、集団で受けるか個別で受けるか、親子一緒に受けるかお子さんだけで受けるかといった種類があります。

また、通い方についても、保育園や幼稚園の代わりとして毎日通う場合から、習い事のように週に何回か通い支援を受ける場合まで、お子さんの状況や施設(事業所)のタイプによってさまざまです。

支援スタッフの方と相談しながら、お子さんの特性や施設(事業所)の特徴にあわせてカリキュラムを組むとよいでしょう。

すべての児童発達支援(児発)に当てはまるわけではありませんが、以下のような支援が行われています。

発語を促す訓練

言葉の遅れ(言語発達遅滞)があるお子さんに対して、声かけなどで発語をうながし、語彙を増やす訓練を行います。言語聴覚士による構音指導などが行われることもあります。

社会性・コミュニケーションスキルの向上

ソーシャルスキルトレーニング(SST)や自由遊びなどを通して、友達や周りの人と上手にコミュニケーションをとる方法を学びます。グループで行われる場合が多いプログラムです。

日常動作のトレーニング

食事・トイレ・着替えなどの基本的な生活習慣の練習・トレーニングをします。折り紙や工作などを通して手先をうまく使えるようにすることもあります。

就学準備プログラム

時計を読む練習、絵本を読む、絵を描くなど、就学・就園に向けた学習などを行っている施設もあります。

運動プログラム

遊びながら楽しく身体を動かすことで、視覚、聴覚、触覚などの感覚を活用できるようにし、運動機能の発達をうながします。

家族への支援

保護者の方にとって、児童発達支援(児発)はお子さんの育ちや子育てについて気軽に専門家と相談できる場所でもあります。また、発達支援事業所にお子さんを預けている間、家族が一時的に休んだり、リフレッシュできる機会を提供する(レスパイトケア)という役割もあります。

地域支援

地域の保育園や幼稚園といった障害児を預かる施設(事業所)の訪問などを行い、連携をとってくれる施設(事業所)もあります。また通所していないお子さんについての相談を受ける相談支援も行っています。

その他の支援

送迎、給食やおやつなどのサービスを提供することもあります。その他に、知能検査や発達検査などを行ってくれる施設もあります。

支援スタッフ

児童発達支援(児発)の支援スタッフは、保育士または児童指導員が2名以上(うち1名は常勤)、児童発達支援管理責任者が1人、その他に設備や人材管理を行う管理者が1人というのが基本的なスタッフ構成です。

その他、作業療法士、言語聴覚士、理学療法士など専門資格を有するスタッフが支援を行っている施設(事業所)もあります。

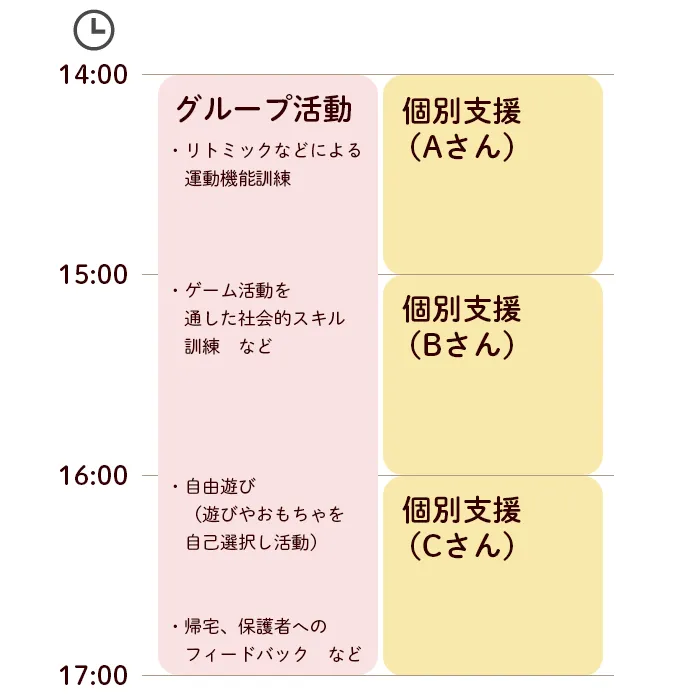

一日の流れ

児童発達支援(児発)の一日の流れは、支援の内容や利用者の意向、施設(事業所)の運営状況、利用時間によってさまざまです。

保育園や幼稚園の代わりに日中利用する施設(事業所)では、朝から夕方まで預かる場合やお昼頃に帰宅する場合など、利用時間は多岐にわたります。また、休日は季節のイベントや屋外活動を行う施設(事業所)もあります。

以下は、幼稚園・保育園の後に施設(事業所)に通う場合の一日の流れです。中でも集団指導と個別指導を組み合わせた例を紹介します。

幼稚園・保育園の後に通う場合の例

一日の中でさまざまな時間割があり、利用者のスケジュールにあわせ組み合わせて利用できます。集団支援と個別支援の日が分かれている場合や、幼稚園・保育園などの降園後に通うことのできる施設(事業所)もあります。

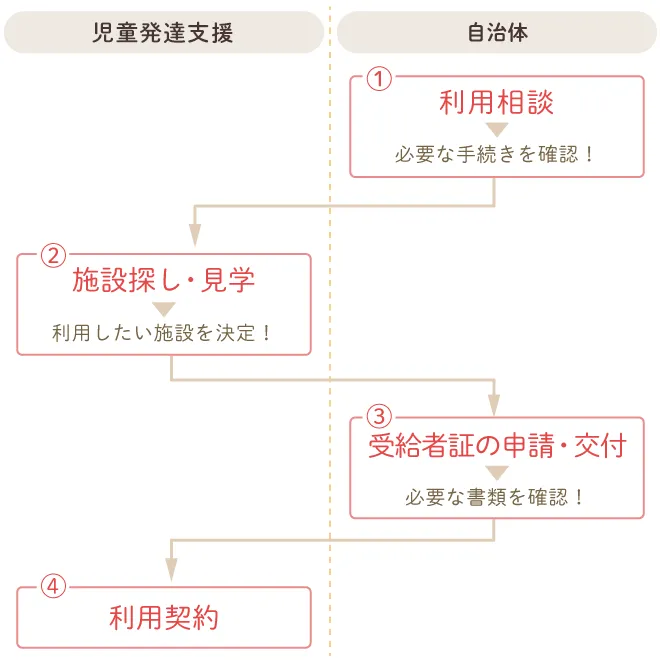

利用方法・受給者証(通所受給者証)の取得方法

児童発達支援は障害児給付費の対象となるサービスです。受給者証(通所受給者証)を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが受けられます。

1. 利用相談

児童発達支援(児発)の利用までの流れは自治体によって異なります。

まずは、市区町村の福祉担当窓口や障害児相談支援事業所で、どのような手続きが必要か相談してみましょう。既に利用を検討している児童発達支援(児発)があれば、直接相談してもよいでしょう。

この際どんなサービスを利用したいかなどの聞き取りが行われることもあります。また、行政機関に相談した場合は、窓口で地域の児童発達支援(児発)のリストなどの情報提供をしてもらえる場合もあります。

受給者証の申請の流れや、医師の診断書の要不要など、必要な書類は市区町村によって異なるので、このときに詳しく聞いておくとよいでしょう。

2. 施設探し・見学

インターネットや市区町村の窓口などで提供されている情報をもとに、利用したい児童発達支援(児発)を探します。

受け入れ可能かどうかや支援内容の詳しい情報については、直接施設(事業所)へ電話やメールで確認しておくとよいでしょう。

多くの施設(事業所)が見学や体験を受け入れているので、その際に利用プランなどについても具体的に相談することができます。

お子さんの特性やニーズにあわせて複数の施設(事業所)を併用することも可能です。

基本的に、利用する施設(事業所)は保護者が自ら探すケースが多いようです。地域によっては市区町村の福祉担当窓口や障害児相談支援事業所がサポートしてくれるので、必要に応じて活用するとよいでしょう。

LITALICO発達ナビの「施設情報」には、各市区町村の児童発達支援(児発)の一覧が掲載されています。一部の施設(事業所)は、空き状況、利用者の声、送迎有無、土日祝の営業状況、支援プログラム、スタッフの専門資格、日常の様子が分かるブログなどが公開されているので、ぜひ活用してみてください。

3. 受給者証の申請・交付

利用したい施設(事業所)が決まったら、市区町村の福祉担当窓口に「障害児通所給付費支給申請書」、「障害児支援利用計画案」を提出します。

障害児支援利用計画案は、市区町村にある相談支援事業所で作成してもらいます。自治体によっては、障害児支援利用計画案の代わりに、家族や支援者が作成したセルフプランを提出できる場合もあります。

そのほか必要な書類は市区町村によって異なります。医師の診断書や意見書などが必要な場合もあるので、持ち物は事前によく確認しておきましょう。

申請すると、受給者証を交付するための利用条件を満たしているかどうかと、お子さんに必要と考えられるサービス量(利用日数)について、市区町村の支給担当窓口が検討・調査を行います。

受給者証の申請から交付されるかどうか決まるまで、1〜2ヶ月かかることもあります。

4. 利用契約

受給者証の交付を受けると、利用したい児童発達支援事業所に行き、利用契約の手続きをします。

受給者証の給付決定内容と利用計画案などに基づき、実際の支援利用計画が作成されます。

児童発達支援(児発)との契約時には、印鑑や健康保険証、もし取得している場合は障害者手帳などが必要になる場合があります。必要な持ち物は事前に確認しましょう。

利用契約が完了すると、決定した利用開始日から通うことができます。

児童発達支援(児発)の探し方

施設情報の集め方

福祉窓口からの紹介

市区町村の福祉窓口・子育て支援窓口で地域にある児童発達支援(児発)のリストなどの情報を提供してくれることもあります。地域にどのような施設(事業所)があるか問い合わせてみてもよいでしょう。

ホームページから探す

ホームページなどで情報を発信している施設(事業所)は多くあります。お住まいの地域名と「児童発達支援」などのキーワードで検索してみましょう。住んでいる市区町村以外でも通うことができるので、地域名は近隣を含め広く検索するとよいでしょう。SNSなどで情報を発信している場合もあり、雰囲気や具体的なサービス内容を知るのに役立つこともあります。

また、以下のサイトで、地域からの検索ができます。

WAM NET「障害福祉サービス等情報検索」

LITALICO発達ナビの「施設情報」から探す

LITALICO発達ナビでは障害児通所支援施設の詳しい情報を掲載しています。

以下のリンクからお住まいの都道府県・市区町村を選択すれば、通所支援施設の一覧が表示されます。一部の施設(事業所)では、空き状況、利用者の声、送迎有無、土日祝の営業、支援プログラム、スタッフの専門資格、日常の様子がわかるブログなどが公開されています。

気になる施設(事業所)が見つかったら、電話かWebで空き状況の確認や見学の相談ができるので、活用してみてはいかがでしょうか。

探し方のポイント

児童発達支援(児発)にはさまざまなタイプがあり、施設(事業所)ごとに特色もあります。

お子さんの特性や困りごとにはどのような支援が必要か検討した上で施設(事業所)選びを進めましょう。

また、無理なく通えるかどうか、場所などの通いやすさも重要なポイントです。

いくつか候補を見つけたら、実際に見学に行ってみましょう。体験や見学をして決める人も多いようです。

以下に施設(事業所)を選ぶ際のポイントをいくつかご紹介します。

支援プログラム

学習支援、ソーシャルスキルトレーニング(SST)、個別支援、集団支援など、施設(事業所)ごとに力を入れているプログラムはさまざまなので、事前にチェックしましょう。複数施設(事業所)の併用を検討している場合、どのように利用用途を使い分けるかもポイントです。

スタッフ

作業療法士、理学療法士、言語聴覚士などの専門資格保持者や、保育士、教員免許保持者など、お子さんと関わる職務経験があるスタッフが在籍している施設(事業所)もあります。実際に話してみて信頼できるかどうかも重要です。

支援方針

施設(事業所)が大事にしている価値観や支援方針が、ご家庭の方針と照らして共感できるかもチェックしましょう。

イベント・行事

発達支援以外に行事やイベントなどの開催があるのかどうかも確認しましょう。施設(事業所)によっては小学校入学を考える保護者向けイベントなどを開催している場合もあります。

送迎

施設(事業所)によっては、学校・自宅から送り迎えを行ってくれるところもあります。送迎の有無や範囲も確認して検討しましょう。

場所

自宅や学校、駅からの距離も考慮して、無理なく通える距離の児童発達支援がおすすめです。

曜日・時間

お子さんと家族のスケジュールを考え、無理なく通えるかどうか考えます。土・日・祝日や長期休み中の対応なども確認しましょう。

費用

給食費やおやつ代、教材などの実費負担分についても確認します。また、電車やバスで通う場合には交通費も考えておくとよいでしょう。

欠席時対応

欠席した場合に振替え利用が可能かどうか、利用日時の変更などにどのように対応しているかもチェックします。

設備

車いすや装具などを使用している場合など、お子さんの障害に対応できるかどうかチェックします。

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

料金

児童発達支援(児発)は障害児通所給付費の対象となるサービスです。受給者証を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが受けられます。また、満3歳になって初めての4月1日から3年間(3歳から5歳まで)は無償で受けることが可能です。

利用した日数に応じた1割負担分の利用料を支払いますが、前年度の所得によりひと月に保護者が負担する額の上限が決められているので、利用する日数が多くても下記の金額以上の負担は発生しません。また、自治体によっては独自の助成金がある場合もありますので、問い合わせてみましょう。

生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯: 0円

市町村民税課税世帯(収入がおおむね920万円以下の世帯): 4,600円

上記以外(収入がおおむね920万円を超える世帯): 37,200円

※2024年3月現在

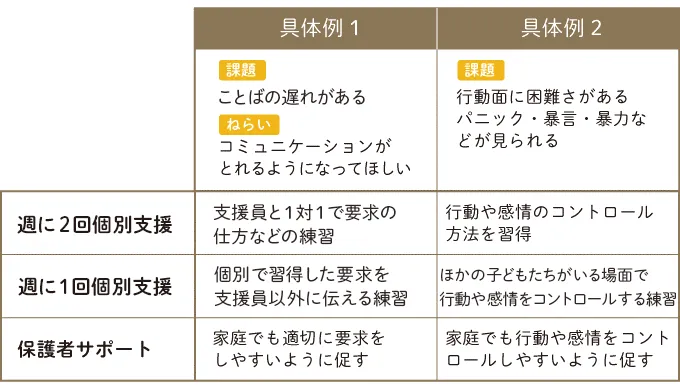

利用日数のイメージ

利用日数は一律ではなく、受給者証によって一人ひとり受けられるサービスの量が決められています。

お子さんや保護者の状況や環境、利用意向などをふまえて受給者証の申請時に審査が行われ、1ヶ月に使える日数の上限が受給者証の交付時に決定されます。その定められた範囲内で、お子さんに必要なサービスを組み合わせて利用計画が立てられます。

お子さんの興味や、発達レベルに合わせてさまざまな施設を組み合わせていくことが多いですが、必ずしも複数施設(事業所)に行く必要があるわけではありません。お子さんの性格や、集団への慣れ具合に合わせて、1週間のスケジュールを組むとよいでしょう。

以下は、ほんの一例ですが、児童発達支援の利用イメ―ジです。

利用者の体験談・通うことのメリット

実際に児童発達支援(児発)に通っているお子さんの保護者の声を紹介します。

認められる場所

「子どもの苦手なところを把握して上手に指導してくださったので、びっくりしました。最近は、学校でも落ち着いて授業を受け、手を挙げて発言できるようになってきました。みんなの前で必ずほめてくださるのも、ありがたいです。」

出典: LITALICOジュニア

興味関心を広げる

「数回通ううちに、数字の1と2までしか理解できていなかった息子が「5」まで数えられるようになり、そこから時計に興味を持つようになったり、エレベーターの階数表示を見て、得意げに数字を教えてくれるようになりました。今ではすっかり自信がついたのか、他のことにも自分からチャレンジするようになり、自分の名前に含まれていないひらがなを進んで覚えたり、苦手だった体操の時間にも積極的に参加するようにまでなりました。そんな姿を見て、親の私も以前の様に怒ってばかりではなく、できるようになったことに着目できるようになったので心の余裕ができたと思います。「できたね!」「すごいね!」と褒めることが増え、その度に息子の笑顔がかえってくるのが嬉しいですね。」

出典: LITALICOジュニア

保護者の息抜きの時間に

「指導員の指導を見て勉強したいときは、モニターから中の様子を見ることができます。そのときの状況に合わせて時間の使い方を選択できるところがとても助かります。

特に育児に疲れているときは息抜きの時間が欲しいものですが、そんな様子を察してくださり、指導員の方が「お買い物にでも行ってきたら」と声をかけてくれたことがありました。その一言に、救われた気持ちになりました。

サロンには同じ指導を受けている教室のお母さまがいることがあります。共通の話題で盛り上がったりして、今では授業中に近くのカフェにお茶をしにいく仲になりました。子どもだけでなく、母親にとっても大切な場所になっています。」出典: LITALICOジュニア

友達との関わりを学ぶ

「お友達と遊んでいる時間は、貴重で大切です。大人は、どうしても『療育』という言葉に惑わされてしまいますが、友達と過ごすこと、そして、それは楽しいだけじゃなくて、時には傷ついたり、喧嘩をしたり、問題を起こしたり(親が頭を下げたり)しながら、子どもって、すごーく成長するようです。友達と過ごしている時間の方が、どんな素晴らしい療育よりも、子ども自身が成長する場合があります。」

出典: LITALICO発達ナビ Q&A

まとめ

児童発達支援(児発)は障害やその可能性のあるお子さんを対象とした福祉サービスです。

お住まいの地域でお子さんに必要な支援や療育を受けることができ、受給者証の利用で負担も少なく通うことができます。

早期からの支援を行うことによりお子さんの困りごとが減り、生きやすくなるきっかけになるかもしれません。

また、身近に相談できる専門家ができることは、保護者にとっても大きな心の支えになるでしょう。

ぜひ児童発達支援(児発)の利用を検討し、一度相談してみてはいかがでしょうか。

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

ような選び方をされましたでしょうか?探すにあたってどんな調べ物をしたかなど、どんなものでもいいのでご意見伺いたいです。お願いします!

徳島県徳島市に住んでいます。小学3年生の息子が発達障害の疑い(ウェクスラーⅣの検査のみ実施)です。発達に凸凹があり、言語理解だけがやや高めで、後は100以下、処理速度に関しては70台でした。基本的に社会的ルールは守ろうとし、多動等はないのでそこまで気にしてなかったのですが、最近になって、学習面ではつじつまの合わない間違いや遅れ、生活面では忘れ物や不注意、言い訳などが以前より浮き彫りになってきました。そこで、徳島県内で、SSTや学習面でのサポートをしっかりしてくれる、放課後デイや塾(事業形態は問わない)を探したのですが、一時預かりの側面が強い様に思われ、あまりしっくり来る所がありません。そこで、土日のみの受講で、兵庫や大阪も視野に入れて探しましたが、空きが中々見つからないことなどから、「離れた所まで通うのは非現実的なのか?」とも思っています。徳島市内や近くで良い所があると言った情報や、遠くまで通う事へのご意見などお寄せいただければと思います。

現在住んでいる自治体(滋賀県南部)の福祉が手薄なため、他の地域への引っ越しを検討しています。具体的に不満な点は、・就学してから公的な児童発達支援事業所がない(民間に託す形になる)・利用できる放課後デイサービスの数も少なく、送迎サービスはほぼなし。といったところです。よろしければ教えて下さい。

いたいと思っているのですが、通所受給証は発達がみれる病院受診して医師が療養受けた方がいいと判断されたらすぐに発行されるものですか??

発達障害の疑いありの3歳男の子を育ててます。幼稚園に通い始めましたが、前々から色んな特性があると感じていて幼稚園に入り周りを見るとよりそれを強く感じ始めたため、今後発達相談、必要であれば療育も始めたいと思っています。小学校に上がるタイミングでの引越しを検討していたので、もし息子に発達障害があった場合、発達障害の支援に手厚い学校への進学、地域に引越したいと考えいます。今都内在住で、調べたら武蔵野東(三鷹市)のような障害児に理解がある私立学校もありましたが、恐らくうちの財力では小学校から私立は中々難しそう…。息子は自閉症スペクトラム傾向だと思ってます。知的障害ありなしによってまた変わるとは思うのですが、普通小学校の障害児学級や特別支援学校、そういった関係学校全て含めて評判がいい地域など、情報が知りたいです。出来れば東京都、それ以外なら埼玉千葉も検討範囲です。幅広く情報を集めたいと思っています。どうぞよろしくお願い致します。

援事業を立ち上げようと準備している者です。昨年までサラリーマンでしたが、周囲に障がいのある子どもを抱える共働きやシングルのお母さんがおり、なかなか一日フルで預けられる施設がなくて働けない、という声を聞き、朝から夕方まで預かり療育する施設にしようと考えています。できれば毎日子どもにじっくりと向き合い、保護者の方と話し合いながら子どもの特性を理解し、良い形で就学先につなげたいと考えています。そのためにも10人定員でスタッフは5人は必要と考えていますが、短時間の利用者ばかりではとても雇用できないので、悩んでおります。月20日以上の利用を認められている方で一日8時間以上の利用を望んでおられる方はどれくらいいらっしゃるのでしょうか。また、こういう施設は必要とされているのでしょうか?4月の開園予定ですが不安ばかり募っています。

がとうございます!東京都の中央線の駅、武蔵小金井駅から日野駅までを利用されている方で、児童発達支援の施設にお子さんが通われている保護者の方にお伺いいたします。この度、子どもがお世話になれる施設を探しております。叶うなら以下の条件に適したところを希望しておりますが、全てが叶う施設はあるのでしょうか?(難しければ一部でも結構です)----------------------・週1利用可・集団療育・母子分離・(可能なら)送迎応相談車で移動しているため、駅より遠方でもかまいません!----------------------また、施設の中には、沢山のお教室を持ったりフランチャイズ(?)展開をされていそうな大手がありますが、メリットやデメリットがあったら教えて頂きたいです。また、個人経営のような小さな施設をご利用の方がいらっしゃったら、こちらについてもメリットやデメリットをご教授ください。皆さま、どうぞよろしくお願いいたします。

長文ですみません。よろしくお願いします。ASD(知能の遅れなし)の診断を受けたのが半年前です。社会性、コミュニケーションが苦手です。そこが原因のトラブルになったり、心理的葛藤、自己否定感が強く、投薬治療もしています。先月、特別児童扶養手当を申請しました。診断後、息子にとって良い関わりをと考えてASDについての勉強をしたり、ペアレントトレーニングを受けたりしてきました。学べば学ぶほど、早期療育がもたらす効果について知れるのですが、発達支援センターや主治医、在籍園に療育について相談してみても、療育につながりません。というのも、地方なので知能の遅れが無い、座って話が聞けるとなると、該当施設が無いとのことです。現に、児童発達施設に見学に行きましたが、どこも知能の遅れがありお友達との会話もままならないお子様が通われている状態でした。対象施設が無いからという事情で、園の担任の先生にお願いして対応していただいていますが、心理的に不安定で午前中のみしか通えません。具体的なアドバイスも誰からもいただけず、ただ園に半日通って投薬治療をしているだけの状態。就学に向けて、このまま1年間療育もせずに居ることに不安を感じています。『支援に繋がらないことと、支援が不必要なことは別物。お子様は支援を必要とする状態です』と市役所でも説明されましたが、支援が受けられない息子。受け皿がありません。親子でどこに向かって良いのかわかりません。。同じような方、どんな風に受け止めて日々過ごしていらっしゃいますか??

掲載情報について

施設の情報

施設の情報は、株式会社LITALICOの独自収集情報、都道府県の公開情報、施設からの情報提供に基づくものです。株式会社LITALICOがその内容を保証し、また特定の施設の利用を推奨するものではありません。ご利用の際は必要に応じて各施設にお問い合わせください。施設の情報の利用により生じた損害について株式会社LITALICOは一切責任を負いません。

利用者の声

利用者の声は、施設と関わりをもった第三者の主観によるもので、株式会社LITALICOの見解を示すものではありません。あくまで参考情報として利用してください。また、虚偽・誇張を用いたいわゆる「やらせ」投稿を固く禁じます。 「やらせ」は発見次第厳重に対処します。

施設カテゴリ

施設のカテゴリについては、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、その他発達支援施設の3つのカテゴリを取り扱っており、児童発達支援事業所については、地域の児童発達支援センターと児童発達支援事業の両方を掲載しております。