放課後等デイサービス(放デイ)とは?支援内容、探し方、料金や保護者の声も

放課後等デイサービス(放デイ)とは

放課後等デイサービス(放デイ)とは、障害のある就学児(小学生・中学生・高校生)が学校の授業終了後や長期休暇中に通うことのできる施設(事業所)です。

放課後等デイサービス(放デイ)は、児童福祉法に位置づけられた通所型の福祉サービスで、療育手帳などの障害者手帳がなくても、医師の意見書などを提出し、必要が認められれば通うことができます。

市区町村から交付される受給者証(通所受給者証)を取得することで通所の申し込みができ、利用料金の1割の負担でサービスを受けることが可能です。

放課後等デイサービス(放デイ)では、生活力向上のためのさまざまなプログラムが行われています。専門的な療育を受けることができる施設(事業所)もあれば、トランポリン、楽器の演奏、パソコン教室、社会科見学、造形など習い事に近い活動を行っている施設(事業所)もあります。

放課後等デイサービス(放デイ)の対象者は?

放課後等デイサービス(放デイ)の対象となるのは、幼稚園と大学を除いた学校に通っている障害のあるお子さんです。具体的には小学生・中学生・高校生が対象となります。また、年齢制限もあり、対象となるのは原則18歳までのお子さんになります。

障害のあるお子さんと言っても、障害の診断や療育手帳などの障害者手帳は必須ではなく、自治体の判断により療育の必要性が認められた場合に利用が可能です。

放課後等デイサービス(放デイ)と児童発達支援の違いは?

放課後等デイサービス(放デイ)と似たサービスに児童発達支援(児発)があります。どちらも障害児通所支援に分類されていますが、一番の違いは放課後等デイサービス(放デイ)が就学児が対象なのに対して、児童発達支援(児発)は未就学児が対象となることです。

つまり、児童発達支援(児発)は小学校に入る前のお子さんを対象としていて、放課後等デイサービス(放デイ)は小学校に入学以降のお子さんを対象としているという違いがあります。

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

支援内容

受けられる支援

放課後等デイサービス(放デイ)の施設(事業所)では、基本的に「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」に関する支援プログラムが行われています。施設ごとにそれぞれが提供している支援は異なっていますが、学童保育のように長い時間の居場所を提供するタイプや、小集団での指導、一人ひとりの特性に応じてマンツーマンの指導が受けられるタイプなどがあります。

さらに、具体的な支援内容は各施設(事業所)や利用するお子さんの特性などによっても細かく分かれています。ここではいくつか代表的な支援内容を紹介します。

自立のための療育

着替えや掃除、料理など日常生活で必要な能力の養成、 ソーシャルスキルトレーニング(SST)やコミュニケーションスキルの向上を目指すための活動を行います。また、就労を見据えた、パソコン操作の練習を行っている施設(事業所)もあります。

施設(事業所)の中には、応用行動分析(ABA)、TEACCH、感覚統合療法、PECSなどの専門的な療育を実施しているところもあります。

学習の支援

お子さんの特性に合った教材や学習方法を用いながら、学校の勉強や宿題のサポート等を行います。さらに、学習進度や利用目的に応じて、教科学習や進学相談などを実施している施設(事業所)もあります。

習い事・創作的活動

創作活動や作業活動を提供している施設(事業所)も多くあります。例えば、運動やダンス、楽器を習うなどのプログラムや、粘土による造形、書道、絵を書く、季節に合わせた創作などがあげられます。

地域交流・社会科見学

障害があるお子さんの社会経験や生活経験が豊かになるよう、地域交流を積極的に行っている施設(事業所)もあります。土曜日・日曜日を利用して、動物園や工場見学などへの社会科見学を実施する場合もあります。

居場所の提供

障害のあるお子さんの放課後や長期休暇中の居場所として、遊んだり、リラックスできる空間を提供したりしています。

家族のための余暇の提供(レスパイトケア)

お子さんが施設(事業所)に通っている間、普段お子さんと関わる家族が一時的に休んだり、リフレッシュできる機会を提供したりします。お子さんが放課後等デイサービス(放デイ)に通っている間は、他のきょうだいと一緒に過ごしたり、仕事や家事をしたり、自分の時間を別のことに使うことができます。

支援スタッフ

放課後等デイサービス(放デイ)の支援スタッフは、保育士または 児童指導員が1人以上、 児童発達支援管理責任者が1人、その他に設備や人材管理を行う管理者が1人というのが基本的なスタッフ構成です。

その他、 作業療法士、言語聴覚士、 理学療法士など専門資格を有するスタッフが支援を行っている施設(事業所)もあります。

放課後等デイサービス(放デイ)での一日の流れ

以下は放課後等デイサービス(放デイ)の平日の一例です。

平日は、学年により学校が終わる時間が異なり、14時から15時過ぎの間に施設(事業所)に到着します。

学校と施設(事業所)、自宅の間を送迎をしてくれる施設(事業所)もあります。

施設(事業所)に到着後、自由に時間を過ごしたり、個人の宿題や、創作活動をしたり、集団で運動をおこなったり、公園へ出かけたりとさまざまです。

休日の場合、施設(事業所)にもよりますが、朝9時から10時の間に到着し、午後は平日と同じ時間に帰宅します。土曜日、日曜日を使って工場見学や、動物園などに行く施設(事業所)もあります。

利用方法・受給者証(通所受給者証)の取得方法

放課後等デイサービス(放デイ)は障害児給付費の対象となるサービスです。受給者証(通所受給者証)を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが受けられます。

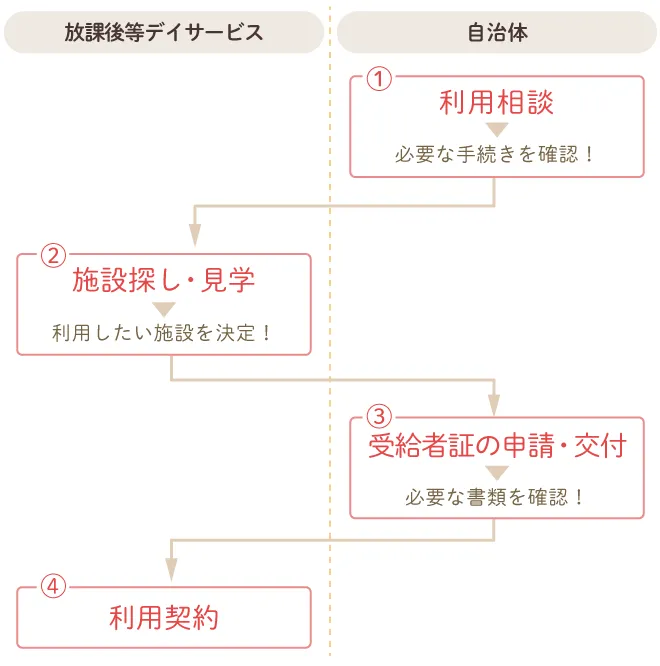

1. 利用相談

放課後等デイサービス(放デイ)の利用までの流れは自治体によって異なります。

まずは、市区町村の福祉担当窓口や障害児相談支援事業所で、どのような手続きが必要か相談してみましょう。既に利用を検討している放課後等デイサービス(放デイ)があれば、直接相談してもよいでしょう。

この際どんなサービスを利用したいかなどの聞き取りが行われることもあります。また、行政機関に相談した場合は、窓口で地域の放課後等デイサービス(放デイ)のリストなどの情報提供をしてもらえる場合もあります。

受給者証の申請の流れや、医師の診断書の要不要など、必要な書類は市区町村によって異なるので、このときに詳しく聞いておくとよいでしょう。

2. 施設探し・見学

インターネットや市区町村の窓口などで提供されている情報をもとに、利用したい放課後等デイサービス(放デイ)を探します。

受け入れ可能かどうかや、支援内容の詳しい情報については、直接施設(事業所)へ電話やメールで確認しておくとよいでしょう。

多くの施設(事業所)が見学や体験を受け入れているので、その際に利用プランなどについても具体的に相談することができます。

お子さんの特性やニーズにあわせて複数の施設(事業所)を併用することも可能です。

基本的に、利用する施設(事業所)は親御さんが自ら探すケースが多いようです。地域によっては市区町村の福祉担当窓口や障害児相談支援事業所がサポートしてくれるので、必要に応じて活用するとよいでしょう。

LITALICO発達ナビの「施設情報」には、各市区町村の放課後等デイサービス(放デイ)の一覧が掲載されています。一部の施設(事業所)は、空き状況、利用者の声、送迎有無、土日祝の営業状況、支援プログラム、スタッフの専門資格、日常の様子が分かるブログなどが公開されているので、ぜひ活用してみてください。

3. 受給者証の申請・交付

利用したい施設が決まったら市区町村の福祉担当窓口に「障害児通所給付費支給申請書」、「障害児支援利用計画案」を提出します。

障害児支援利用計画案は、市区町村にある相談支援事業所で作成してもらいます。自治体によっては、障害児支援利用計画案の代わりに、家族や支援者が作成したセルフプランを提出できる場合もあります。

申請すると、受給者証を交付するための利用条件を満たしているかどうかとお子さんに必要と考えられるサービス量(利用日数)について、市区町村の支給担当窓口が検討・調査を行います。

受給者証の申請から交付されるかどうか決まるまで、1〜2ヶ月かかることもあります。

4. 利用契約

受給者証の交付を受けると、利用したい放課後等デイサービス(放デイ)に行き、利用契約の手続きをします。

受給者証の給付決定内容と利用計画案などに基づき、実際の支援利用計画が作成されます。

放課後等デイサービス(放デイ)との契約時には、印鑑や健康保険証、もし取得している場合は障害者手帳などが必要になる場合があります。必要な持ち物は事前に確認しましょう。

利用契約が完了すると、決定した利用開始日から通うことができます。

放課後等デイサービス(放デイ)施設情報の集め方

施設情報の集め方

福祉窓口からの紹介

市区町村の福祉窓口・子育て支援窓口で地域にある放課後等デイサービス(放デイ)のリストなどの情報を提供してくれることもあります。地域にどのような施設(事業所)があるか問い合わせてみてもよいでしょう。

ホームページから探す

ホームページなどで情報を発信している施設(事業所)が多いです。お住まいの地域名と「放課後等デイサービス」などのキーワードで検索してみましょう。住んでいる市区町村以外でも通うことができるので、地域名は近隣を含め広く検索するとよいでしょう。SNSなどを開設して情報を発信している場合もあり、雰囲気や具体的なサービス内容を知るのに役立つこともあります。

また、以下のサイトで、地域からの検索ができます。

WAM NET「障害福祉サービス等情報検索」

LITALICO発達ナビの「施設情報」から探す

LITALICO発達ナビでは障害児通所支援施設の詳しい情報を掲載しています。

以下のリンクからお住まいの都道府県・市区町村を選択すれば、通所支援施設の一覧が表示されます。一部の施設(事業所)では、空き状況、利用者の声、送迎有無、土日祝の営業、支援プログラム、スタッフの専門資格なども分かります。

気になる施設(事業所)が見つかったら、電話かWebで空き状況の確認や見学の相談ができるので、活用してみてはいかがでしょうか。

探し方のポイント

放課後等デイサービスにはさまざまなタイプがあり、施設(事業所)ごとに特色もあります。お子さんの特性や困りごとにはどのような支援・療育が必要か検討した上で施設(事業所)選びを進めましょう。

また、無理なく通えるかどうか、場所などの通いやすさも重要なポイントです。いくつか候補を見つけたら、実際に見学に行ってみましょう。体験入所をして決める人も多いようです。

以下に施設(事業所)を選ぶ際のポイントをいくつかご紹介します。

支援プログラム

学習支援、預かり支援、ソーシャルスキルトレーニング(SST)、個別支援、集団支援など、施設(事業所)ごとに力を入れているプログラムはさまざまなので事前にチェックしましょう。複数施設(事業所)の併用を検討している場合、どのように利用用途を使い分けるかもポイントです。

スタッフ

作業療法士、理学療法士、言語聴覚士などの専門資格保持者や、保育士、教員免許保持者など、お子さんと関わる職務経験があるスタッフが在籍している施設(事業所)もあります。実際に話してみて信頼できるかどうかも重要です。

支援方針

施設(事業所)が大事にしている価値観や支援方針が、ご家庭の方針と照らして共感できるかもチェックしましょう。

イベント・行事

発達支援以外に行事やイベントなどの開催があるのかどうかも確認しましょう。施設(事業所)によっては就業体験などのイベントを開催している場合があります。

送迎

施設(事業所)によっては、学校・自宅から送り迎えを行ってくれるところもあります。送迎の有無や範囲も確認して検討しましょう。

場所

自宅や学校、駅からの距離も考慮して、無理なく通える距離の放課後等デイサービス(放デイ)がおすすめです。

曜日・時間

お子さんと家族のスケジュールを考え、無理なく通えるかどうか考えます。土・日曜や長期休み中の対応なども確認しましょう。

費用

給食費やおやつ代、教材などの実費負担分についても確認します。また、電車やバスで通う場合には交通費も考慮しておくとよいでしょう。

欠席時対応

欠席した場合に振替え利用が可能かどうか、利用日時の変更などにどのように対応しているかもチェックします。

設備

車いすや装具などを使用している場合など、お子さんの障害に対応できるかどうかチェックします。

料金

放課後等デイサービス(放デイ)は障害児通所給付費の対象となるサービスです。受給者証を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが受けられます。

利用した日数に応じた1割負担分の利用料を支払いますが、前年度の所得によりひと月に保護者が負担する額の上限が決められているので、利用する日数が多くても下記の金額以上の負担は発生しません。また、自治体によっては独自の助成金がある場合もありますので、問い合わせてみましょう。

生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯: 0円

市町村民税課税世帯(収入がおおむね920万円以下の世帯): 4,600円

上記以外(収入がおおむね920万円を超える世帯): 37,200円

※2024年3月現在

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

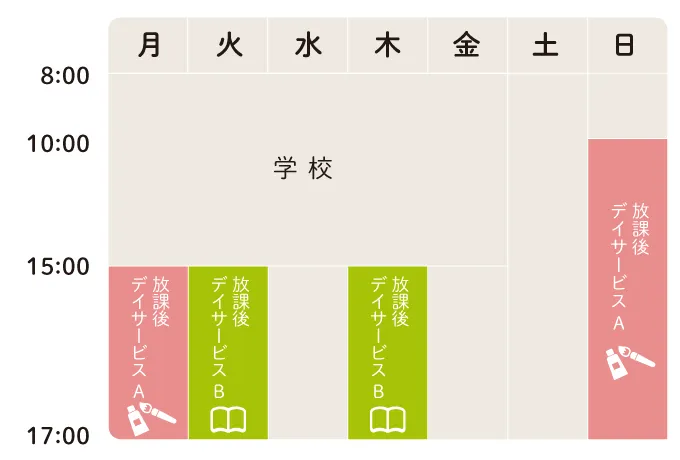

利用日数のイメージ

利用日数は一律ではなく、受給者証によって一人ひとり受けられるサービスの量が決められています。

お子さんや保護者の状況や環境、利用意向などをふまえて受給者証の申請時に審査が行われ、ひと月に使える日数の上限が受給者証の交付時に決定されます。その定められた範囲内で、お子さんに必要なサービスを組み合わせて利用計画が立てられます。

お子さんの興味や、発達レベルに合わせてさまざまな療育施設(事業所)を組み合わせていくことが多いです。必ずしも複数施設(事業所)に行く必要があるわけではありません。お子さんの性格や、集団への慣れ具合に合わせて、1週間のスケジュールを組むとよいでしょう。

以下は、ほんの一例ですが、放課後等デイサービス(放デイ)を利用している小学校高学年の児童の1週間のイメ―ジです。

この例では、習い事型の放課後等デイサービス(放デイ)Aへ週2回、マンツーマン型や小集団型の放課後等デイサービス(放デイ)Bへ週2回通っています。さまざまなタイプの放課後等デイサービス(放デイ)を組み合わせています。

利用者の体験談・通うことのメリット

実際に放課後等デイサービスに通っているお子さんの保護者の声を紹介します。

お子さんの成長

「次の問題を解く時には、まずは先生から「ここはここに気をつけるといいね!」と伝え、失敗体験を未然に防ぐことで、解くことへの集中を途切れさせないようにするとしんちゃんはスムーズに解いていくことができます。

チャレンジ問題の前にこれまで解いた問題を、先生と一緒に丸つけをし、どんな解き方をしているか確認します。

そうすると、チャレンジ問題でも「この問題さっきと似てる!」と今まで「難しいから嫌だ!」と集中が切れてしまうことも無くなり、意欲的に取り組むことができました!

本人もできる問題が増えると学習が楽しくなってきたようで、「次の問題は何―?」と他のプリントにも興味を持ち始めたり、自ら習った中から先生に問題を作ってくれたりと、学習への集中する時間が長くなりました!

そして学習に対して「国語もやりたい!」「漢字やりたい!」などと色々な教科への要望も増え、学習意欲も高まりました。」出典: LITALICOジュニア

お子さんの特性に合わせた放課後等デイサービス(放デイ)

「初めまして、軽度自閉症小2女児の母です。デイの利用、悩みますよね。私も悩んでいます。

うちの子は、環境の変化に弱いので、就学と同時にデイは無理だろうと判断して1年間様子を見ました。まずは、学校生活を楽しめるようになって欲しかったので。

そしてその1年間で、うちの子は【誤学習】をし易いタイプだということが分かりました。

良いお手本になるお友達がいるとどんどん伸びるのですが…反面、覚えてほしくない言葉使い・態度などもしっかり身についてしまいます。

そうなると療育的なデイを希望したいのですが…

近隣のデイは、重度知的障害の子供の利用が多く、一時預かりや送迎サービスが主体の所ばかりでした。

子供に合うデイを探すことは本当に難しいなぁ~と実感しています。

でも、取りあえずで通わせて子供に負担を強いることになったり、デイを転々と変えて個人情報をばらまくようなことになるよりは…ゆっくり時間をかけて探す方がいいのかも?と半ば開き直っています。

子供が笑顔で通えるデイに出会えるまで、お互い張りましょうね。」出典: LITALICO発達ナビ Q&A

放課後等デイサービス(放デイ)は学校教育と違い、必ず行かせる必要があるものではありません。お子さんの障害の程度や特徴、性格を含めて放課後等デイサービス(放デイ)の利用を考えていくとよいでしょう。

まとめ

放課後等デイサービス(放デイ)は、単なる障害児向けの学童保育ではなく、居場所の提供、学習と生活のサポート、余暇を楽しむ場所などさまざまな目的のある施設(事業所)です。

施設の特徴、形態は多岐にわたりますが、お子さんの障害の程度や特性に合わせて、放課後等デイサービス(放デイ)の利用を検討しましょう。

また、利用に関する疑問は、早めに相談することで、一歩ずつ疑問を解決してゆきましょう。

保健センター、子育て支援センター、発達障害者支援センターや市町村の窓口に相談することで、次のステップが見えてくるかもしれません。

また、放課後等デイサービス(放デイ)などのスタッフも相談に乗ってくれるはずです。

一人で抱え込まず、相談できる相手を見つけ、適切な支援につなげていくことが大切です。

後等デイサービスの利用が合うのか悩んでいます。小1、境界知能です。市町村のホームページには通所受給者証が必要と書いてあり、近所にも放デイがいくつかあるようです。まず放デイに連絡するべきか、区役所に相談するべきか、どちらが先が良いのでしょうか。実際に利用されている方の、利用開始までの流れ(相談先、手続き、決め手など)を教えていただけると嬉しいです。

年少の子供なんですが、2歳から3歳まで療育に通い、現在は普通の幼稚園に通っています。発達支援センターで広汎性発達障害と診断を受けているのですが、知的な遅れはなく、少し気になる事を幼稚園の先生に相談すると幼稚園では発達障害とは感じないくらい立派ですと言われます。ですが、子供自身に幼稚園の事を聞くとほとんど覚えていなかったり、こだわりがあったり、会話が噛み合わない等あり、今後の事を考えて放課後デイサービスでもと見学にいったのですが、ほぼ遊んでいるようにしか見えず、これで毎月の授業料を払うなら別の習い事をやらせた方がいいような気もして…。実際通われている方、お子様に変化はありましたか?デイの先生とのやり取りも大事かなとは思うし、本人も見学したときに通いたい‼と行っていたのですが、あまりデイが楽しい‼となると幼稚園や今後やらせたい習い事に行きたくないと言う可能性もあるなと思い…。また、再び通所受給者証を申請するとなると小学校に入る時など学校に連絡がいったり、何か残ってしまったりするのでしょうか。

ービスについて相談です。息子は2歳の時から自閉症スペクトラムの診断を受けていて感情のコントロールが苦手で癇癪持ちで一日に何度も暴れます。怒って着ている服を破ったり保育園でも逃げ出そうとするので、小学校も支援級を検討してます。今週に送迎付きの放課後デイサービスを見学に行くのですが、チェックしておいたほうが良いことや現在放課後デイサービスを利用されているかたがおられましたら見学の際に聞いておいたほうがいい点ありましたら教えていただきたいです、宜しくお願いします。

息子は軽度知的障害、ADHD、強調運動障害があります。入学したら放課後デイサービスを利用しようと思っていますが、どのように選んだら良いかわかりません。また、入学と同時に放課後デイサービスを利用すると疲れてしまうのかな?とも思っていて…。学校生活が落ち着いてから利用したほうが良いのかと悩んでいます。アドバイスをよろしくお願いします。

ます。精神と療育の両方の手帳を持っています。市役所に放課後デイサービスのことで、相談にいったところ、精神手帳を持っている人と療育手帳を持っている人では、放課後デイサービスの窓口・担当が違う。療育手帳の方が優先されるのであなたは療育手帳を持っている人の窓口・担当に行ってもらいます、とのことでした。わたくしとしては、発達障害を持っているが一般社会で生きていくためのサービスを受けたいので、療育手帳を持っている人の窓口ではなく、精神手帳を持っている人の窓口の方にいきたいです。そのためにはどのようにすればいいのでしょうか、お分かりになる方、どうかお教えいただけませんでしょうか。

現在、今月末にある病院からの診断結果待ち中です。療育や放課後等デイサービス等のサポートがあることをリタリコを通して知りました。実際にそれらに繋げるにはどうしたらよいのでしょうか。病院での診断結果を受けた時に、そういったこともアドバイスいただけるものなのでしょうか?それとも、病院は診断を出すだけで、それらについての情報や支援はいただけないのでしょうか。何かすべきことが分かれば、1日でも早く動き出したい思いがあるのですが…。(仕事等の都合もつけなくてはならないなら余計に。)放課後等デイサービスを行っている施設に電話したら、支援員からの紹介を受けてください。と、言われました。支援員とは、学校にお願いしてつけてもらうのでしょうか?基本的なことがなにも分からず、1人であたふたしています。経験者の皆さん、教えてください。

自閉スペクトラム知的障害ありの年少の子供がいるのですが、小学生になってからの放課後デイは一般的にいつ頃から予約?応募?など出来るのでしょうか?年少の今から見学に行ったりするものですか?皆さまいつ頃から見学など動き始めた、いつ頃に小学生1年から利用できるよう予約できた、など、教えていただけたら嬉しいです。放課後デイについてはあまり知識がありませんのでいろいろ勉強したいです。よろしくお願いします。

保育園の年中ですが、早めに探した方が良いとアドバイスをうけ放課後等デイサービスを探そうと思っています。住んでいる行政で放課後等デイサービスの一覧が載っている資料は頂きました。放課後等デイサービスをどのように決めたか・探し方を聞きたいと思ってます。まだ小学校が決まってませんがどのように問い合わせをした方がいいのかなどを経験したお方にお尋ねしたいです。よろしくお願い致します。

掲載情報について

施設の情報

施設の情報は、株式会社LITALICOの独自収集情報、都道府県の公開情報、施設からの情報提供に基づくものです。株式会社LITALICOがその内容を保証し、また特定の施設の利用を推奨するものではありません。ご利用の際は必要に応じて各施設にお問い合わせください。施設の情報の利用により生じた損害について株式会社LITALICOは一切責任を負いません。

利用者の声

利用者の声は、施設と関わりをもった第三者の主観によるもので、株式会社LITALICOの見解を示すものではありません。あくまで参考情報として利用してください。また、虚偽・誇張を用いたいわゆる「やらせ」投稿を固く禁じます。 「やらせ」は発見次第厳重に対処します。

施設カテゴリ

施設のカテゴリについては、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、その他発達支援施設の3つのカテゴリを取り扱っており、児童発達支援事業所については、地域の児童発達支援センターと児童発達支援事業の両方を掲載しております。